漆之突圍

沈嘉祿

一門藝術,要火起來至少具備兩個條件:一是人才(創作者),一是市場(消費者)。中國漆器的復興,已經進入當下歷史與文化的機遇,藝術家與市場都準備好了嗎?

世博會——中國館——福建館,我們可以在展廳里看到一對描金繪彩的漆器花瓶,高3.6米,圖案為雍容富貴的纏枝牡丹,但分量卻很輕,一個壯實男人能夠抱起來——如果允許你一試身手的話。據福州市經委副主任陳碧玉女士介紹,這對瓶子做了整整5年,披麻披灰及髹漆、雕填、繪彩再加戧金戧銀,將近一百道工序,價值在200萬元以上。這就是名揚四海的中國傳統工藝——脫胎漆器。在福建館的會客廳還掛著一幅三聯形式的現代漆畫,內容為福州的古民居群落——三坊七巷。這是年輕藝術家對傳統漆器的敬禮,更是一次狂妄的“僭越”。

為何僭越?這幅作品的作者、福建漆畫藝術家湯志義對記者說:“中國漆器必須突圍,否則死路一條。”

福州漆器,曾經光彩照人

中國現代漆器產地主要分布于北京、江蘇、揚州、上海、重慶、福建、山西平遙、貴州大方、甘肅天水、江西宜春、陜西鳳翔等地。按工藝特征來分的話,有雕漆、鑲嵌、推光、雕填、漆線裝飾等,而福建漆器的特點是脫胎。

所謂脫胎,即在制作前先有一個石膏模子,然后在模子表面披麻(錘打過的麻布)披灰(瓦灰)數層,待稍干后打掉器胎清空胎體,留下輕巧的漆布層,再反復髹漆幾十道,最后進行裝飾。所以脫胎漆器質地輕巧堅固,色澤鮮艷古樸,耐熱,耐酸,耐堿。“舉之一羽輕,視之九鼎兀”是郭沫若對它的贊美。建國后的數十年里,福建漆器也一直是足以代表我國工藝水平的國賓級禮品和大宗出口產品,與北京景泰藍,江西景德鎮瓷器并稱為中國傳統工藝品的“三寶”。

如果放在長達7000年的中國漆史上考察,脫胎漆器還顯得很年輕,它只有300多年。福州人至今對漆匠師傅沈紹安懷有無比的敬意,清初,中國漆器看似繁榮,實則已經進入衰落期,漢夾纻、唐平脫、宋素髹、元雕漆這四項絕活只剩下雕漆一項了。明時,大量漆匠反倒去日本學習漆藝,作為港口的福州,因此成了漆器的集散地和藝人集中的城市。沈紹安這位漆匠在雙拋橋開了一家漆器店,生意勉強,為維持生計,他不得不去寺廟或官宦人家攬些活。有一次他偶然發現寺廟里的匾額,內芯木頭已經腐朽,但用漆灰夏布裱褙的底子還完好無損。于是從中受到啟發,回家后仿照舊匾,用泥土塑出模型,在模型外裱上夏布,涂上大漆,等漆干后脫模,再行髹漆上色。經過反復試驗,領悟了失傳幾百年的夾纻漆器技法,最終發明了脫胎漆器。

沈紹安沒有停止探索,他改用極細的麻布或絲綢糊胎,形成的漆胎與原泥基本一致,質地非常輕薄,漆面的繪彩就容易傳神鮮亮,花卉人物猶如活生。由沈紹安進貢朝廷的脫胎菊瓣形朱漆蓋碗,壁薄如紙,厚不及毫米,乾隆帝見后龍顏大悅,親自在蓋碗內外用隸書填金題詩一道:“制是菊花式,把比菊花輕,啜茗合陶句,纻露掇其英。”

脫胎漆器的問世不僅為中國漆器行業注入新時期的特點,也使福州一躍而成為漆器名城。要知道,福州本身并不產大漆。

天然大漆從樹上淌下來時是乳白色的,與氧氣接觸后慢慢轉黑,故而中國人很早就用“漆黑一片”來形容黑的程度。戰國、兩漢的漆器大多用朱砂與黑色相配,正是為了調和色澤,形成強烈的視覺效果。沈氏脫胎漆器雖然輕薄,但色澤稍嫌單調,族傳家承至第五代時,沈正鎬、沈正恂開始試制成功將真金真白銀碾成粉末調到漆料中去,并調研了蔥白、米黃、天藍、果綠、古銅等顏色,大大增加了漆器的觀賞性。從此,脫胎薄料髹繪漆器產品幾乎占據清末以后福州漆器的半壁江山。1898年,沈正鎬、沈正恂將漆器送到巴黎參加世博會,一舉獲得金獎。此后,福州沈氏漆器又在先后多倫多、柏林、倫敦、費城等8屆世博會上獲獎。光緒三十一年(1905),慈禧太后授予沈紹安五代孫沈正鎬“四等商勛,五品頂戴”,宣統二年(1910)又晉升沈正鎬、沈正恂為“一等商勛,四品頂戴”。清末民初,沈家老鋪的一件漆器可賣到七八百塊銀元。而薄料髹繪技術在巴黎世博會后被西方國家用于近現代金屬噴涂工藝,尤其是家居器具和汽車制造業。新中國成立后生產的第一輛紅旗牌轎車就采用福建漆工藝來裝點內飾。

危機來襲,大家一哄而散

建國后,沈氏蘭記漆器店改制為脫胎漆器公司,著名漆藝家李芝卿、高秀泉在設計、髹飾藝術等方面都取得突破,作品榮獲全國漆器造型設計一等獎,并為人民大會堂福建廳、臺灣廳用作主要裝飾品。

陳碧玉向記者講了一個故事:1959年北京人民大會堂落成,國慶十周年那天,周恩來總理陪同外賓步入宴會廳,指著門口一對高達兩米的古銅色大獅子說:“你們信不信,我可以把它們抬起來。”說完真的將其中的一只抬了起來,在場外賓無不驚呼。周恩來說:“并非我力大無窮,而是這只獅子本身并不重,它是福州的仿紫銅脫胎漆器,身重只有幾公斤而已。”

從此,福州脫胎漆器的名聲更加響亮了。

但是在上世紀80年代,漆器與國內幾乎所有的傳統工藝一樣,面臨大面積市場萎縮的世紀末危機,能正常生產經營的比較有規模的不足10家,再后來,其“王牌部隊”——福州第一脫胎漆器廠和第二脫胎漆器廠相繼倒閉,實行轉制,漆工下崗后要么去家庭作坊幫忙干些零活,要么轉入家庭裝潢行業。廠里的存貨一度以一二折拋售,賤如柴薪,令老職工們潸然淚下。“原因是多方面的。”陳碧玉對記者坦言:“六七十年代,中國漆器還是很風光的,在每年兩次廣交會上還是國家創匯的主打品種。日本人也經常到福州來學習觀摩,我們在關鍵技術上是保密的。今天日本漆器的不少工藝是從我們這里學到手的,但我們好幾種秘技他們始終不會。比如薄料、彈染工藝,一定要以少女手掌最細嫩的部位來做,才能將摻有金銀箔粉的彩漆均勻地抹在漆器表面,使其過渡自然。再比如勾畫金線,那支特殊的筆是用入冬后從老鼠背上采集的毛做的,十幾根做一支,甚至三五根做一支,纖細而有彈性,如此才能畫出神采來。這種筆日本人不會做,想從這里買,廠里不給。當時臺灣同胞也來學,這個我們就比較慷慨。但是后來外貿放開了,壟斷局面被打破,大家看到漆器有利可圖,一哄而上,大小工廠開了許多,資源、技工出現了緊張。在激烈競爭的態勢下,有些人就用上了腰果漆和化工漆,以降低成本,縮短工時。魚目混珠的產品在市場上低價傾銷,加上消費者和批發商一再壓價,這樣一來劣幣驅逐良幣,‘一脫、‘二脫入不敷出,產品也賣不出去了,大家一起死光光。”

其時,日本和臺灣的收藏家紛紛到大陸低價收購福州漆器,連機場免稅店里的商品也被買空。為此,此間媒體發出聲聲哀鳴:“中國漆器徹底完了,今后要看中國漆器,只能去日本了。”

欲解倒懸,供需雙方齊努力

為緩解這一倒懸之勢,頭頂經委副主任冠冕的陳碧玉又被福州市政府任命為市工藝美術行業管理辦公室兼市工藝美術研究發展中心主任,開始對漆器行業進行保護和發展。她先以“二脫”為漆器工藝保護基地,召集了一部分在家賦閑或在家庭作坊里打工的漆工和技術人員,還辟建了一個漆器制作工藝流程窗口供游客參觀。不久在陳碧玉的主持下建成了國家傳統工藝地理標志,2006年福州脫胎漆器被列入中國首批非物質文化遺產名錄,2007年福州市政府有關部門頒布了脫胎漆器生產的統一標準。現在,基地設有產品陳列室,展示歷代大師的作品,一般產品也有出售,從幾百元到幾千元不等。

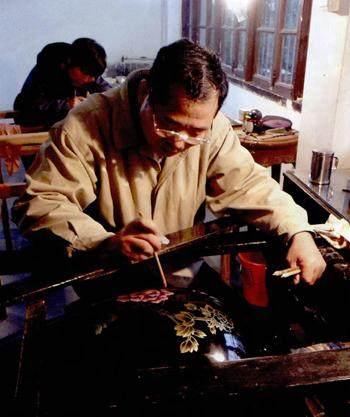

在車間里,記者看到工人們做的產品還是傳統的,器型與圖案就那么幾種,披麻披灰的程序一絲不茍。記者還看到了數十件佛像,有的甚至高達兩三米,金箔貼滿。據工人說都是廟里訂的貨,生意不錯。

脫胎漆器產品生產的周期比較長,工藝復雜,勞動條件艱苦,對技術要求又特別高。一件漆器按工藝須上幾十道漆,每道漆得干了之后再上后面一道,陰干時對天氣的要求也很高,不能太干也不能太濕,陰天最佳,為此工人們得常常加班。畫一個高一米多的瓶子,比如富貴牡丹,工筆滿工,一個熟練工人得畫一兩個月,得3000元。

一位老師傅對記者說:“干我們這一行,過去都是師承的,你得有一兩招絕活才能吃飽飯。但是師承關系也有缺陷,技術總是上不去,師傅得留一手啊。現在有美術學院開了漆藝系,比如廣東美院、清華美院和本地的閩江學院都有,但學生畢業后都不愿干這一行,太苦太累。室內不能開電扇,更不能開空調,一切順其自然。那個臟啊,還有刺鼻的味道。有人受不了,只干了一天就走人了。每個人對大漆這東西都要過敏懂不懂?渾身起泡,奇癢難忍,還不能抓破,一破就出水結疤,每個漆工都得熬過這一關,有的人一輩子過敏。今天的孩子怎么受得了?他們轉行啦,搞設計或家裝啦。”

陳碧玉補充說:“別說大學畢業,中專畢業生都想坐在辦公室里對著電腦看一天,圖舒服。現在的就業結構和就業觀很成問題,家長都希望自己的孩子當白領,輕視手工。而在日本,漆藝師動不動就成了人間國寶,整個社會對傳統工藝都無比尊重。我早就呼吁過,政府對工藝美術要扶持,如果你選擇傳統工藝,學院就包下你學習期間的所有費用,畢業后入行工作也要有基本保障。現在我們實行大師津貼制度,確定了幾名工藝大師,他們帶學生的話,我們就給500元津貼。”

去年中央電視臺在福州拍了幾個星期,做了一檔節目《天趣人意》,專題介紹作為非物質文化遺產的福州脫胎漆器,播出后效果很好。有一批收藏家跑到福州來找漆器,價格一下子翻了幾倍,早幾年賤賣庫存的廠家都后悔不迭。

在福州記者遇到一對在閩江邊上開茶莊的年輕夫婦,他們早幾年就收了許多漆器和漆畫,其中不乏大師的精品。“升了,十倍都不止啊!”

更有代表性的是上海漆器收藏家劉國斌,是一家著名跨國公司的東南地區總經理,后他又與朋友合伙創建了一個外貿公司,在福州有了相當的積累后就進入藝術品收藏領域。2004年的有一天,他們與一位即將去加拿大移民的朋友說起此事,希望他回購中國流散文物,朋友建議他們購買價格處于谷底但很有市場潛力的漆器和漆畫。并將他們引見給福州漆藝家唐明修,唐明修為了探索漆畫創作的更大可能性,效法古人大隱于市,在福州的“后花園”北峰苦行僧般地住了11年,獨自與大漆對話。劉國斌去拜訪后大受感動,從此結為摯友。加之唐明秀的作品路子很正,對材料與工藝的研究很透,作品體現了不同凡響的品質,他與朋友就斥資購買了一批,現在這批作品升值至少五六倍。為收藏與推廣漆藝,劉國斌與他的朋友還成立了一個漆藝公司,準備像星探一樣去發現有潛力的漆藝家,將他們的作品包裝后推向更大的市場。

八閩藏寶,但今天看來,也許不再是牛角梳、軟木畫、寧化八干,甚至也不再是英國女王訪問香港時撐過的油紙傘,而是壽山石,十年來漲了幾百倍,就因為這種印材與火起來的中國書畫藝術有關。那么漆藝,或者是純粹審美的漆畫,或者是時尚的生活器具,也一定有美好的前景。一門藝術,要它火起來至少具備兩個條件:一是人才(創作者),一是市場(消費者)。但漆的突圍,說到底是藝術觀念的突破,藝術觀念一新,才能開拓新的市場、培育新的消費群體。

中國漆器的復興,已經進入當下歷史與文化的機遇,藝術家與市場都準備好了嗎?