中西醫結合治療慢性心力衰竭65例臨床觀察

張桂花

慢性心力衰竭(CHF)是常見的心血管疾病之一,常因泵衰竭和(或)心電紊亂而致心血管事件上升,雖然近幾年基礎和臨床研究已取得了可喜進展,但其病死率仍居高不下。我院在常規西醫治療基礎上加服中藥治療本病65例,取得了一定療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2006年2月—2008年12月我院心內科住院和門診的CHF患者128例,且中醫辨證為氣虛(陽虛)血瘀、水飲內停證者。采用隨機數字表達法將患者隨機分為治療組和對照組。治療組65例,男44例,女21例,年齡 43歲~76歲;心功能Ⅱ級20例,Ⅲ級32例,Ⅳ級13例。對照組63例,男41例,女22例,年齡44歲~75歲;心功能Ⅱ級18例,Ⅲ級33例,Ⅳ級12例。兩組年齡、病程、癥狀、體征、心功能分級等經齊同性檢驗差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 病例選擇符合《中藥新藥治療充血性心力衰竭指導原則》[1],中醫辨證為氣虛(陽虛)血瘀證、水飲內停證。心功能分級參照紐約心臟學會(NYHA)心功能分級標準。

1.3 排除標準 急性心肌梗死15 d內;急性左心衰;糖尿病、甲狀腺功能亢進等內分泌疾病;尚未控制的嚴重室性心律失常;慢性阻塞性肺部疾病;有明顯的肝、腎功能異常;未按規定服藥者。

1.4 治療方法 參照《慢性收縮性心力衰竭治療建議》[2],兩組在給予臥床休息、限鹽等常規治療基礎上,據具體情況服用血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI),若咳嗽改服血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB),如科素亞或代文、β-受體阻滯劑、利尿劑、洋地黃等。治療組加服中藥(由紅參、炙甘草、生蒲黃、丹參、豬苓、白術、黃芪、桂枝組成),每日 1劑,8周為1個療程。

1.5 觀察指標 包括詳細體檢,心悸、氣短癥狀,心率,肺部啰音,浮腫程度,肝大程度;紐約心臟病學會(NYHA)心功能分級;用藥前后常規12導聯心電圖檢查以及檢測血尿常規、電解質、肝腎功能等,同時觀察藥物的不良反應和耐受情況。

1.6 測定方法 彩色多普勒超聲心動圖測定心臟指數、左室射血分數(LVEF)、左室舒張末期內徑(LVEDD)、左室收縮末期內徑(LVESD)、每搏輸出量(SV)、心排血量(CO)、左室短軸縮短率(FS)。血漿腦鈉肽(BNP)檢測方法:靜脈采血2 mL,抗凝,高速離心分離血漿,采用免疫放射法,由天津協和醫藥公司提供美國產SHIONORIA、BNP試劑盒(批號23B)。

1.7 療效判定標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]制定的療效判定標準。

1.7.1 心功能分級標準 治愈:心功能糾正至Ⅰ級,癥狀、體征基本消失,各項檢查基本正常;顯效:心功能進步2級以上,而未達到Ⅰ級,癥狀、體征及各項檢查明顯改善;有效:心功能進步1級,而未達到Ⅰ級,癥狀、體征及各項檢查有所改善;無效:心功能無明顯變化或加重、死亡。

1.7.2 中醫證候積分評定 根據癥狀分級量化標準,無癥狀計0分,輕度計1分,中度計 2分,重度計3分。治療前后累計積分值。

1.8 統計學處理 計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,等級資料用 Ridit檢驗,應用 SPSS 10.0軟件統計包進行分析。

2 結 果

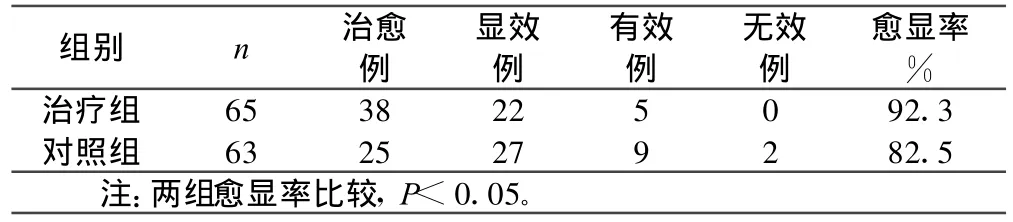

2.1 兩組患者心功能改善情況比較(見表1)

表1 兩組患者NYHA心功能改善情況

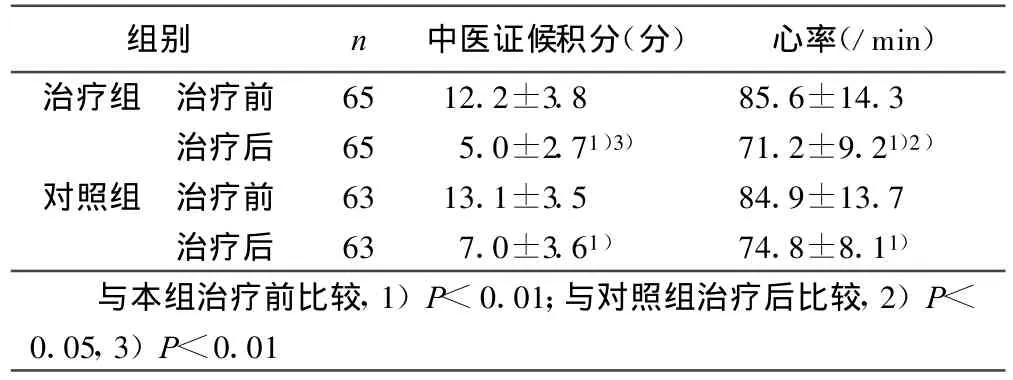

2.2 兩組治療前后中醫證候積分、心率變化(見表2)兩組治療后中醫證候積分、心率均有顯著改善(P<0.01),且治療組療效優于對照組(P<0.05或P<0.01)。

表2 兩組治療前后中醫證候積分、心率變化(±s)

表2 兩組治療前后中醫證候積分、心率變化(±s)

組別 n 中醫證候積分(分)心率(/min)治療組 治療前 65 12.2±3.8 85.6±14.3治療后 65 5.0±2.71)3) 71.2±9.21)2)對照組 治療前 63 13.1±3.5 84.9±13.7治療后 63 7.0±3.61) 74.8±8.11)與本組治療前比較,1)P<0.01;與對照組治療后比較,2)P<0.05,3)P<0.01

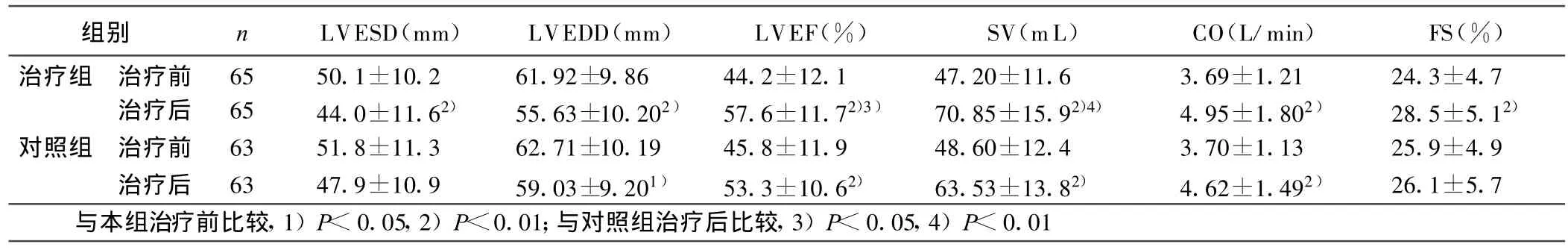

2.3 兩組治療前后超聲心動圖各指標變化(見表3)治療組治療前后比較各指標均有顯著改善(P<0.01),對照組除LVESD、FS外其他方面均有顯著改善(P<0.05或 P<0.01);且治療組治療后在改善 LVEF、SV方面療效優于對照組(P<0.05或 P<0.01)。

表3 兩組治療前后超聲心動圖指標變化(±s)

表3 兩組治療前后超聲心動圖指標變化(±s)

組別 n LVESD(mm)LVEDD(mm)LVEF(%)SV(mL)CO(L/min)FS(%)治療組 治療前 65 50.1±10.2 61.92±9.86 44.2±12.1 47.20±11.6 3.69±1.21 24.3±4.7治療后 65 44.0±11.62) 55.63±10.202) 57.6±11.72)3) 70.85±15.92)4) 4.95±1.802) 28.5±5.12)對照組 治療前 63 51.8±11.3 62.71±10.19 45.8±11.9 48.60±12.4 3.70±1.13 25.9±4.9治療后 63 47.9±10.9 59.03±9.201) 53.3±10.62) 63.53±13.82) 4.62±1.492) 26.1±5.7與本組治療前比較,1)P<0.05,2)P<0.01;與對照組治療后比較,3)P<0.05,4)P<0.01

2.4 兩組治療前后血漿BNP變化比較 治療組治療前后分別為(605.33±35.00)pg/mL、(189.20±46.00)pg/mL,對照組分別為(597.40±38.00)pg/mL、(208.60±51.00)pg/mL;治療組血漿BNP下降更為明顯,療效優于對照組(P<0.05)。

3 討 論

CHF在50歲~59歲的人群中,其發病率為 1%,以后年齡每增長10歲,發病率相應上升1倍,5年存活率與惡性腫瘤相仿。近年來隨著對鈉利尿肽系統的深入研究,心鈉肽(ANP)和BNP已廣泛應用于臨床檢測,Groenning等[3,4]進行了多種血漿神經內分泌激素對心功能評價價值的研究,認為BNP是左室收縮功能不全的最強標志物,在患者發生左室收縮功能障礙而未出現任何癥狀時該指標已有所升高,可以作為早期診斷指標,而且對預后判斷及藥物調整有很好的作用。目前對于CHF的治療,已由單純的改善血流動力學轉向全面的交感神經控制,不僅注重改善臨床癥狀的急性治療,更注重提高生存率的慢性生物治療[5],如ACEI、β受體阻滯劑的應用,可降低 CHF病死率。但仍有一些問題需要解決,如低血壓時ACEI的應用,心率緩慢時β受體阻滯劑的應用,高尿酸或痛風時利尿劑的應用等,這為中醫治療CHF提供了空間。CHF屬中醫學“心悸”“喘證”“水腫”等范疇,為本虛標實之證,本虛多為心、脾、腎之陽氣虛,標實多見血瘀、水飲、痰濁,而心氣虛則是 CHF的共同病機,貫穿疾病始終,血瘀亦伴隨著心氣虛而存在于整個CHF病程中。中藥具有益氣活血、溫陽利水作用。本研究發現,在西醫治療基礎上,加服中藥,可明顯改善患者臨床癥狀。超聲心動圖檢查發現,加用中藥可使左室收縮末期和舒張末期內徑縮小、左室射血分數、左室短軸縮短率、心輸出量和每搏輸出量增加;血漿BNP水平顯著下降。表明加用中藥可以進一步改善心功能,提高患者生存質量。

[1]中華人民共和國衛生部頒布.中藥新藥臨床研究指導原則[S].1993:57 60.

[2]中華醫學會心血管病學分會,中華心血管病雜志編輯委員會.慢性收縮性心力衰竭治療建議[J].中華心血管病雜志,2002,30(1):7-23.

[3]Groenning BA,Nilsson JC,Sondergaard L,et al.Evaluation of impaired left ventricular ejection fraction and increased dimensions by multiple neurohumoral plasma concentrations[J].Eur J Heart Fail,2001,3(6):699-708.

[4]趙麗,吳學思,韓智紅,等.B型利鈉肽檢測對心力衰竭患者的臨床評估[J].中華心血管病雜志,2004,32(1):52.

[5]孫寧玲.高血壓與心力衰竭[J].中華心血管病雜志,2004,32(4):382.