國有企業激勵模式的現狀和對策分析

黃慧萍

激勵就是指通過各種客觀因素的刺激來引發和增強人的行為的內在驅動力,即運用各種有效的方法去調動人們的積極性和創造性。簡而言之,激勵就是調動和啟發人的工作積極性的過程。

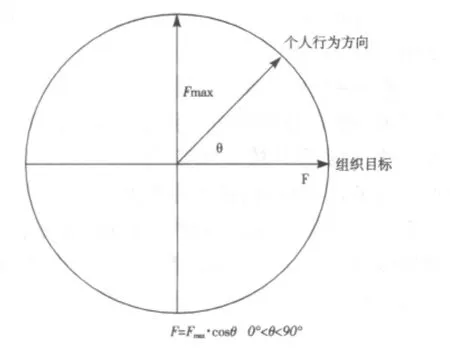

關于激勵意義的精確解析,日本學者中松義郎在其著作《人際關系方程式》中提出的關系式,很能直觀清晰表述激勵過程中個人行為與組織目標之間的基本關系。

設:Fmax表示一個人潛在的最大能力;F表示一個人實際發揮的能力;0表示個人目標與組織目標的一致性(夾角);則三者之間的關系(見圖1-1)可表達為:

資料來源:日本松義郎著《人際關系方程式》

顯而易見,當個人努力方向與組織目標完全一致時,即當θ=0時,F=Fmax,個人的潛在能力得到最大限度的運用,激勵效果達到最大。

可見,激勵的實質,就是通過設計一定的中介機制,以使個人與組織目標最大限度地一致起來,調動個人的精神動力,讓他們的能動性、積極性和創造性在勞動工作過程中得以充分的發揮。

早期的激勵理論有馬期洛需求層次理論、X理論和Y理論、赫茨伯格的雙因素論;當代激勵理論有ERG理論、三種需求理論、期望理論、公平理論、波特和勞勒的激勵過程模式、強化理論。

通過以上激勵理論,我們可以得到如下幾點啟示:

(1)企業在制定激勵措施之前必須了解員工的具體需求。激勵理論中的需求理論指出,不同的人有不同的需求,即使同一個人在不同的成長階段需求也會有所不同。

(2)企業制訂的激勵措施必須符合公平原則。根據公平理論,人們是需要公平的,而公平是在比較中獲得的。人們注重的不只是所得的絕對量,更注重的是可比的相對量,即分配的公平性。

(3)企業制定的激勵措施必須為完成企業的經營目標服務,在激勵機制中,設置目標是一個關鍵環節,目標設置必須體現組織目標的要求,否則激勵將偏離實現組織目標的方向。

(4)建立統一的、規范的、具有可操作性的激勵機制是解決激勵問題的基礎,這一制度體系應由一系列長期穩定的績效考核和薪酬制度以及企業文化、團隊精神等非正式制度組成。

(5)企業制訂的激勵措施必須具有靈活的建設性。個人的需求會隨著時間和空間的變化而變化,企業只有堅持靈活性原則,對員工的需求實行經常性的調查,不斷調整現有的激勵措施,才能達到激勵的持續性效果。

(6)成功企業均根據企業的具體環境制定和實施了完善的激勵機制。以績效考核和薪酬制度作為根本制度,輔之以培訓企業文化建設和精神激勵等內容,堅持以人為本,在實現企業發展目標的同時充分注重員工的自身目標的實現。

一、國企激勵模式的歷史

從我國實踐來看,國有企業激勵模式經歷了以下幾個階段:

(一)從放權讓利到轉機建制的企業改革

從改革開放到80年代中期,通過“放權讓利”,企業逐漸獲得了自主經營權,但在經營者的激勵方面,由于政策尚未明朗,實際上還是沿用計劃經濟時代的固定工資制,經營者的報酬為常數,收入中不存在隨機成分,所以,固定工資制將導致經營者無所作為;且經營者的收益與投資期限無關,意味著經營者選擇投資項目具有盲目性。

(二)圍繞調節機制的國企激勵方法

1986年9月國務院頒布了《關于進一步加強和深化企業改革的決定),截至1987年第二季度,預算內工業企業的承包面達到90%。在承包制下,經營者按照一定的比例分享企業的產出形成獎金激勵模式,獎金激勵提高了企業的經營績效。經營者的最優努力水平,說明獎金比固定工資在激勵效率上有了改進,而且獎金份額越大,經營者越是努力工作。

但是獎金激勵仍然存在一些問題,表現在:獎金激勵損害企業的長期發展。由于獎金比例的提高使經營者收益的風險增加,縮短承包期限從而減少收益的風險是其理性的選擇。可見,在高獎金份額驅使下,經營者是不會選擇投資長期項目的。

(三)從抓大放小到戰略重組下的國企激勵模式

由于承包制的種種缺陷使國家不再沿襲該制度,轉而以建立現代企業制度作為企業改革的方向,并從1994年起開始進行股份制的試點。國有企業股份制改造為股權激勵提供了有利條件,股權激勵實際上是以經營者的人力資本投入企業而獲得相應股權的激勵制度。

股權激勵的優點有:

1.在股權激勵方式下,克服了獎金激勵的缺點,企業的經營行為趨向長期化。經營者在股權激勵下要比獎金激勵下更偏好于長期性的投資。

2.解決了在獎金機制下的“兩難”問題。由于投資期限長,這就解決了獎金激勵導致投資期限與努力水平此消彼漲的“兩難問題”。此外,股權激勵下,股東獲得比獎金激勵更大的收益。

但是股權激勵仍然存在一定的問題。由于我國正處在轉軌經濟時期,市場環境、制度背景等因素不同于西方發達國家,那么,脫胎于西方成熟市場經濟環境下的股權激勵能否適用于我國呢?回答此問題的關鍵是我國的企業實施股權激勵后是否給予經營者更高水平的激勵,以及股權激勵與公司業績之間是否存在正相關關系。為此,有人對34家實行股權激勵的上市公司進行了實證研究,其研究結果表明:總體來看,股權激勵確實起到了激勵公司經營者努力提高經營業績的作用。但只有那些成長性好、治理結構完善的企業才能獲得較好的激勵效果。而判斷公司的成長性、治理結構的完善性卻是需要一個公平有效的市場環境。可見,在轉軌時期,我國企業實施股權激勵是可行的,但存在局限性。

二、國企激勵模式存在問題

(一)國企薪酬激勵模式存在的問題

1.計劃體制下企業薪酬的問題分析

國有企業薪酬制度存在的突出問題,主要有以下幾方面:

(1)品位分類而非職位分類,人們的工資是身份工資而非職位工資,資歷而非能力和績效導向。

(2)結構而非水平問題突出。薪酬設計水平線有五種模型:匹配型、領先型、落后型、浮動型、權變型。在國有企業,低級職位是領先型,而中高級職位是落后型。薪酬不是建立在內部公平性和外部競爭力的基礎之上。

(3)幾乎沒有工資制度。制度內工資等級差別很小,不能體現職位的價值和工作績效的差別。

2.現代企業薪酬激勵的問題分析

(1)現代企業中的代理問題

現代企業產權關系的主要特征就是所有權和經營權的分離,隨著兩權的分離,企業內部就產生股東和經營者之間的委托——代理關系。而這種委托——代理關系是否有效,取決于代理人本身的道德覺悟的高低。而事實上,代理人首先是有限理性的經濟人,很難做到“義在利先”,因而國有企業大量存在著“保持中游現象”、“58、59現象”“、窮廟富方丈”等不正常現象。另外,激勵和約束機制的失靈,也導致了“在職消費”、“隱性收入”等畸形激勵的發展。

(2)國有企業工資水平與市場價位脫節。勞動和社會保障部一項調查顯示:目前大部分企業在工資水平方面存在“一高一低”的現象,即一般職位的員工工資收入水平高于勞動力市場價位,而關鍵、重要職位員工的工資水平普遍低于勞動力市場價位。這種狀況對企業吸引人才、留住人才極為不利。

(3)崗位的工資不能正確反映職位價值的大小。在國有企業中,行政職務的大小、學歷職稱高低、工齡對工資具有決定性的影響,而對不同職位的價值重視不足。缺乏規范化、定量化的員工績效考核體系,使分配的激勵功能不足。

(二)國企延期分配存在的問題

我們來看一看目前國內國有上市企業的情況。

1.高級管理人員持股比例偏低,不能產生有效的激勵作用。我國上市公司高級管理人員平均持股19620股,占公司總股本比例為0.014%。這同《財富》雜志1980年公布的371家大公司董事會成員平均1.06%的持股比例相比,實在是太低了。這樣的低持股比例,根本無法把高級管理人員的利益與股東的利益緊密地結合在一起。

2.高級管理人員持股制度,實際變成了一種福利制度。由于我國股票一級市場和二級市場存在巨大差價,高級管理人員持有公司的股份,幾乎不用付出努力就可以獲得利益,這對于年薪報酬較低的高級管理人員來說,是相當豐厚的。因而持股制度變成一種福利,從而導致股票剩余索取權產生的激勵效應蕩然無存。

3.我國上市公司經營者持股制度沒有獨立的目的和運行機制。這種持股僅是一種獎勵,是一種憑著職位就可以得到的,而不是憑借表現的一種獎勵;另外,它僅是一種針對過去的獎勵,一次性的,將來的表現再好也不可能再有。這樣的激勵機制是無法產生令人滿意的激勵效果。

4.上市公司高級管理人員在任職期間不能通過二級市場買賣本公司股票。這樣公司管理人員持有公司股份除了通過公司初次發行,增發新股或配股時劃定保留股票外,沒有其他渠道可增加持股量。這實際是束縛了持股制度,使其處于僵化狀態。

三、國企激勵模式的對策分析

(一)改革分配制度,建立以薪酬為核心的激勵機制

分配的本意并不是簡單地把工資獎金平均分配到勞動者身上,而是以有限的資金,激勵員工的勞動積極性,從而提高企業的經濟效益。具有競爭力的薪酬待遇是人才競爭的一個必備條件,薪酬是員工激勵最主要、最有效、最直接的方式。建立有效的分配機制,完善分配結構和分配方式,實行以崗位工資為主的崗位結構工資制度,以崗定薪,崗變薪變,同工同酬,貫徹按勞分配的原則,堅持效率優先,責、權、利相統一。職工工資從過去的論資排輩式的階梯式排列,轉變為在什么崗位拿什么工資,工資隨著崗位變動而變動,實行動態管理。

(二)完善期股期權等延期分配激勵模式

員工股份期權,打破了傳統企業中的“一股獨大”或高層持股行為,讓眾多員工享有根據契約按約定價格在限定期內購買企業股份的權利,在原有的工資制上大大邁進了一步,對鼓勵員工增創效益有著很大的激勵作用。

(三)重視精神激勵模式,采取物質和精神相結合激勵模式

物質激勵與精神激勵作為激勵的兩種不同類型,是相輔相承、缺一不可的,只強調物質激勵而忽視精神激勵或只強調精神激勵而忽視物質檄勵都是片面和錯誤的。國有企業應在人力資源管理方面進行徹底的變革,確立”以人為本”的管理理念,堅持人力資源為企業的第一資源的價值觀念,加強對員工精神激勵的認識,因為人力資源數量的多寡、質量的好壞對于企業在發展中能否獲得長期的競爭優勢起著至關重要的作用。

(四)綜合運用各種激勵手段

我們常說一句老話,金錢不是萬能的,這句話同樣適應于企業的激勵模式。即要求企業在建立和完善激勵模式時應堅持物質激勵和精神激勵相結合,二者既缺一不可,又不能互相代替。管理者在合理運用物質激勵的同時,要從滿足員工精神需要,特別是個人發展和個人實現的需要出發,尊重、理解和關心員工。此外,升遷的機會、有趣的工作、公司的賞識、開放的管理、更大的權力、正面的回饋和必要的培訓等等,都可以成為激發員工動機的有力手段,關鍵在于如何將這些手段融會貫通,綜合運用。一句話、激勵員工的方法就是給予員工想要的東西。