長沙變速

童中賢

在激烈的區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局中,長沙一路疾行,順利實(shí)現(xiàn)跨越趕超,是什么力量在支撐著長沙?長沙的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)又能為中西部城市提供什么樣的借鑒?

長沙變了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006年以來,長沙的經(jīng)濟(jì)總量在全國省會(huì)城市中先后超過石家莊、哈爾濱、濟(jì)南、鄭州等4個(gè)城市,在全國省會(huì)城市中躍居第7位;從全國地級(jí)市來看,長沙的經(jīng)濟(jì)總量先后超過廈門、西安、長春、哈爾濱、濟(jì)南等5個(gè)副省級(jí)市。在剛剛過去的2009年里,長沙超過鄭州,躍升到中部榜眼;同年,長沙超過東部經(jīng)濟(jì)大省山東省會(huì)濟(jì)南,引來各方關(guān)注。

這是一種長沙速度,也是一種長沙現(xiàn)象,更是一種長沙模式。而隱藏其后的則是一種長沙精神!

短短幾年時(shí)間,長沙不是小變,而是大變、巨變、快變。那么,長沙變化的內(nèi)在因素是什么?影響長沙發(fā)展的關(guān)鍵幾步是什么?又是哪些力量在支撐著長沙?

大決策:

跳出湖南定位長沙

長沙之變,是從做大開始的。

做大,是城市發(fā)展的一條規(guī)律,也是城市發(fā)展的一大趨勢(shì)。

長沙“芯”變的第一站是什么?就是要做中部地區(qū)的中心城市。目前中部地區(qū)的中心城市是武漢、鄭州,長沙的目標(biāo)就是趕超它們。而城市只有做大,才能成為中心。

做中心城市,大是第一位的,也只有做大,才能聚集資源。北京、上海大是聚集了全國的資源,長沙只有做大才能聚集中部的資源。如果長沙做不成中部中心城市,不是資源聚集的問題,而是資源流失的問題,是向其它中部中心城市流去。

談到長沙做大,首先不得不提及跨入21世紀(jì)之初的那場(chǎng)規(guī)劃大修編。當(dāng)時(shí),長沙市的人口規(guī)模和城市建設(shè)用地規(guī)劃指標(biāo)明顯滯后城市化進(jìn)程的要求,“一體兩翼”的城市空間結(jié)構(gòu)早已打破,而全球經(jīng)濟(jì)一體化的宏觀背景和長株潭一體化的日趨發(fā)展,促使長沙要早為自身定位定性。

正是這次規(guī)劃改革了傳統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容,把重點(diǎn)放在規(guī)劃層次上,研究城市的動(dòng)態(tài)發(fā)展,分析了城市如何提升在區(qū)域與國際中的競(jìng)爭(zhēng)力。在此基礎(chǔ)上,突破行政區(qū)劃的束縛,構(gòu)筑“大長沙”的新概念,把與城市功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源利用、生態(tài)環(huán)境等密切相關(guān)的周邊城鎮(zhèn)和地區(qū)都納入規(guī)劃的視線;提出發(fā)展“大生態(tài)”,以環(huán)境為中心,規(guī)劃城市綠地,形成長沙系統(tǒng)的綠地空間體系;實(shí)行分區(qū)原則,將城市空間結(jié)構(gòu)分為“一主二次四組團(tuán)”,實(shí)現(xiàn)宏觀性與微觀性相統(tǒng)一。這份規(guī)劃藍(lán)圖,為長沙新世紀(jì)的發(fā)展指明了方向。

但城市需要有新的增長極,才能不斷促進(jìn)其發(fā)展壯大。

根據(jù)城市發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力不同,我國城市發(fā)展一般有如下幾種模式:產(chǎn)業(yè)園區(qū)模式、商貿(mào)集聚模式、居區(qū)開發(fā)模式、行政中心模式、空港發(fā)展模式等。根據(jù)長沙市發(fā)展條件和所面臨的新形勢(shì),長沙應(yīng)該選擇什么樣的模式,就擺在了省市決策者的面前。

從地理版圖上看,長沙位于湖南東部偏北,作為省域中心城市,要發(fā)揮帶動(dòng)作用,向北沒有空間,向東就更無用武之地,而向南向西卻有廣闊天地。于是,決策者們以戰(zhàn)略家的勇氣和膽識(shí),選擇了行政中心模式,做出了將市府搬遷到河西,將省府搬遷到南邊的大決策。

這是一種大勢(shì),向西輻射省域廣闊的沃土,向南對(duì)接株潭,實(shí)現(xiàn)長株潭大融城,向更大區(qū)域的中心城市邁進(jìn)。

大河西先導(dǎo)區(qū)的建設(shè)是長沙做大的又一次飛躍。

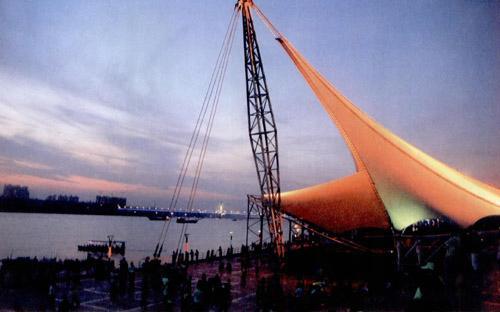

大河西先導(dǎo)區(qū)一開始就將自己放到了國際一流大都市的起跑線上,規(guī)劃區(qū)面積1200平方公里,核心區(qū)面積570平方公里,起步區(qū)面積230平方公里。先導(dǎo)區(qū)的建設(shè),一方面在核心區(qū)內(nèi)拉開了構(gòu)建道路框架的大幕,另一方面在起步區(qū)內(nèi),分濱江新城、梅溪湖、洋湖垸、岳麓山景區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)五個(gè)片區(qū)全面展開了新城建設(shè)。

當(dāng)然,造城也是一件有風(fēng)險(xiǎn)的事情。現(xiàn)在全國各地都在造城,但中國的城市人口容量不是無止境的。“一將功成萬骨枯”,就像一個(gè)企業(yè)的成功建立在許多企業(yè)失敗的基礎(chǔ)上一樣,一個(gè)造城的成功也是建立在其它地方造城失敗的基礎(chǔ)上的。這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一條規(guī)律。

但是,也要清醒地認(rèn)識(shí)到,城市做大是發(fā)展中國家必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。湖南是一個(gè)人口大省,人口由鄉(xiāng)村向城市的大規(guī)模遷移也是必然的,而且,城市中的人口高密度可以充分利用有限的土地。

其實(shí),世界上最大的城市集中了世界上最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。世界上最富有的國家也曾經(jīng)歷過快速城市化和城市大型化。城市擴(kuò)展做大在很大程度上也是其經(jīng)濟(jì)增長速度的反映。長沙造城做大,打造區(qū)域中心城市,正是順應(yīng)了城市發(fā)展大型化趨勢(shì)的結(jié)果。

大謀略:

咬住錢、才、業(yè)三個(gè)字

物理學(xué)上有一個(gè)現(xiàn)象,就是物質(zhì)的能量不僅取決于物質(zhì)的體積,更取決于物質(zhì)的質(zhì)量。

一個(gè)人高大不一定有力氣,一座城市攤大也不一定有實(shí)力。所以,城市光做大不行,空城再大也沒有什么意義,城市還要做強(qiáng)。

要在一個(gè)大湖內(nèi)激起一波大浪,唯有投入巨石;要撬動(dòng)城市的建設(shè)大浪,唯有投入巨資。城市做大需要資金,城市做強(qiáng)也需要資金。僅大河西先導(dǎo)區(qū)三年投資就將達(dá)到1000億元。

錢從哪里來?這是每一個(gè)城市發(fā)展都無法回避的首要問題。

一個(gè)人錢最多的地方是哪里?不是他的口袋,也不是他的銀行卡,而是他的腦袋。

長沙的決策者們響亮地做出了回答:“錢是死的,人是活的,要讓死錢變活錢。錢,不是在口袋里,而是在腦袋里。”

于是,長沙改變了城市建設(shè)單靠財(cái)政投入的老思路,果斷實(shí)施“謀、斷、建、管”分離:政府只負(fù)責(zé)出題建設(shè)某個(gè)項(xiàng)目,這叫“謀”;再由專家進(jìn)行論證,集體研究,科學(xué)決策,這叫“斷”;然后按照市場(chǎng)運(yùn)作的方式,公開招標(biāo),交由有資質(zhì)的單位承建,這叫“建”;最后由相關(guān)部門分工負(fù)責(zé)進(jìn)行“管”。

長沙的決策者深知:得人才者得天下。早在20世紀(jì)90年代末,長沙就開始了人才柔性流動(dòng)、不拘一格引進(jìn)智力的探索,繼在全國率先推出“人事代理制”、在湖南省率先推出“人才儲(chǔ)備服務(wù)”等舉措后,長沙又啟動(dòng)了“人才居住證”制度,讓保留原居住地戶口和人事關(guān)系的外來人才,享受與長沙居民、專業(yè)技術(shù)人員同等待遇。在實(shí)施人才戰(zhàn)略過程中,長沙市注重“體制內(nèi)”與“體制外”人才一視同仁,英雄不問出處。

為把長沙打造成優(yōu)秀人才匯集之都、智慧創(chuàng)意涌流之源、投資興業(yè)首善之地,長沙市政府還聯(lián)合國內(nèi)“211工程”高校與科研院所、骨干企業(yè)建立了人才戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。通過聯(lián)盟成員的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和機(jī)制創(chuàng)新,以長沙市專業(yè)技術(shù)人才需求為基礎(chǔ),構(gòu)建專業(yè)技術(shù)人才交流平臺(tái),凝聚和培育創(chuàng)新人才,推進(jìn)長沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)又好又快、率先發(fā)展。

城市要做強(qiáng),最終要有產(chǎn)業(yè)做支撐。

產(chǎn)業(yè)興,則全局穩(wěn);產(chǎn)業(yè)旺,則城市活。這里要特別提到的是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),這是一個(gè)聚人氣的產(chǎn)業(yè),一個(gè)點(diǎn)金石的產(chǎn)業(yè),一個(gè)揚(yáng)魅力的產(chǎn)業(yè)。而長沙是在全國率先推出《文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》的城市,正式提出“文化強(qiáng)市”、“文化帶動(dòng)城市”的發(fā)展理念,并將其列入長沙發(fā)展的四大戰(zhàn)略之中。

而且,長沙堅(jiān)持以新型工業(yè)化為主導(dǎo),按照“經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、園區(qū)特色化”的原則,以長沙高新區(qū)和長沙經(jīng)開區(qū)作為東西兩翼,比翼雙飛,中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、長豐獵豹等本土企業(yè),在開放競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中茁壯成長。數(shù)千家初創(chuàng)型、中小型、科技型企業(yè),扎根長沙,創(chuàng)造財(cái)富,深度激活城市勢(shì)能。

大愿景:

營造生態(tài)幸福家園

城市,一直以來就是人們理想的棲居之地,從城市的起源和人們對(duì)城市的選擇中就證明了這一點(diǎn)。

城市發(fā)展的真正動(dòng)力是什么?不是城市本身,而是生活在城市中的人。是人創(chuàng)造了城市,并推動(dòng)了城市的發(fā)展。人才是城市舞臺(tái)上最活躍、最精彩的元素。以人為本,天人合一,是城市發(fā)展的終極理念。

莫里斯·詹諾維認(rèn)為:“城市絕不只是一種與人類無關(guān)的外在物,也不只是住宅區(qū)的組合;相反,城市中包含著人類的本質(zhì)特征,它是人類的通泛表現(xiàn)形式。”

所以說,城市發(fā)展要做好“人”的文章,圍繞“人”來進(jìn)行。讓人們生活更美好,這是城市之優(yōu)的根本體現(xiàn)。

然而,對(duì)于這樣一些質(zhì)樸的道理,在城市發(fā)展過程中有時(shí)卻被忽視了,為城市而城市,只見城市不見人的現(xiàn)象,在有些地方時(shí)有發(fā)生。

這些年來,長沙在推進(jìn)城市發(fā)展上,把握得比較好。一是歷史文化與現(xiàn)代文化相結(jié)合,既突出歷史文化名城的保護(hù)和湖湘文化精神的弘揚(yáng),又兼顧現(xiàn)代城市的發(fā)展趨勢(shì)和現(xiàn)代文化、創(chuàng)業(yè)文化的綜合展現(xiàn)。二是拓城與融城相結(jié)合,既考慮長沙自身的空間形態(tài)布局,又考慮長株潭經(jīng)濟(jì)一體化的要求,逐步形成城市中心區(qū)、近郊和外圍地區(qū)各具特色、相互協(xié)調(diào)的格局。三是舊城改造與新區(qū)開發(fā)相結(jié)合,城市中心區(qū)著力培育和增強(qiáng)創(chuàng)新功能、集散功能、管理功能和綜合服務(wù)功能,主要發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),發(fā)展體現(xiàn)旅游城市特色的都市型經(jīng)濟(jì),新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代居民小區(qū)、新興工業(yè)園區(qū)和倉儲(chǔ)加工區(qū)。四是城市發(fā)展與提高人民群眾生活質(zhì)量和改善環(huán)境相結(jié)合,著力增強(qiáng)城市的極化功能,使長沙真正成為令人向往的創(chuàng)業(yè)天地和生活樂園。

2007年12月,國家批準(zhǔn)長株潭城市群為全國兩型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū),給長沙的發(fā)展帶來新的機(jī)遇,借助這一機(jī)遇建設(shè)的大河西先導(dǎo)區(qū),是長沙的延伸,更是長沙的提升。

先導(dǎo)區(qū)的戰(zhàn)略目標(biāo)是建設(shè)成為“兩型社會(huì)”的示范區(qū)、高新產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的樣板區(qū)、生態(tài)宜居的新城區(qū),支撐發(fā)展的增長極。到2020年,先導(dǎo)區(qū)實(shí)現(xiàn)建成區(qū)面積200平方公里,常住人口300萬,地區(qū)生產(chǎn)總值3000億元,地方財(cái)政收入300億元,成為支撐長沙、帶動(dòng)湖南、輻射全國的重要發(fā)展引擎。

只有混凝土建筑的城市,是沒有生機(jī)活力的。城市需要綠色。“綠”,是城市的生命之色。長沙在城市建設(shè)過程中,按照“顯山、露水、透綠”的思路,提出并實(shí)施了“綠樹、芳草、鮮花——美好家園”計(jì)劃,在城市中心區(qū)興建綠化廣場(chǎng),僅五一路兩廂就設(shè)計(jì)了3個(gè)總面積達(dá)6萬多平方米的綠化廣場(chǎng);為了讓市民宜居,興建了綠色民居工程。

在長沙的變化中,人們印象最深的是五一大道和芙蓉大道兩大主軸,而這兩條路,無論是拓改還是延伸,都是長沙市的精品。芙蓉路經(jīng)過拓改,延伸到了湘潭和株洲,不僅成為我國最長的城市大道,而且大大縮短了長株潭之間的時(shí)空距離。五一路十里長街,21世紀(jì)初進(jìn)行改擴(kuò)時(shí),用超前的眼光將全線的機(jī)動(dòng)車道拓寬至29米,兩邊的非機(jī)動(dòng)車道各寬5米,左右兩側(cè)人行道寬5米,綠化帶寬5.5米,拆除人行天橋,設(shè)立地下通道。這樣改拓之后的五一大道,綠色錯(cuò)落有致,燈光溫馨和諧,車輛通行能力達(dá)到5000輛/小時(shí),起到了省會(huì)景觀主軸和交通主干道的雙重作用。

但是,長沙的“芯”,目前更多的只是“聚變”,當(dāng)這種“變”達(dá)到一定程度時(shí),就將發(fā)生新的“裂變”。

(作者系湖南省社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展研究所所長)