貧富與人口的多少有關嗎

許多人把中國的貧窮歸咎于中國人口太多。但事實上,一個國家(或地區(qū))的貧富,與這個國家(或地區(qū))人口數量的多少沒有必然聯系。從各國人均GDP排名可以看出:排在前面的既有地廣人稀的國家,也有地狹人稠的國家。

最富十國與最窮十國的對比

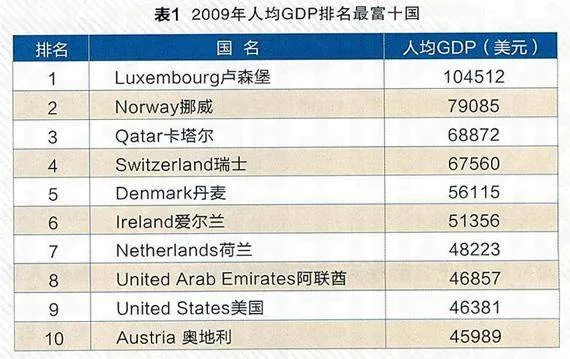

國際貨幣基金組織(IHF)列出的世界180個國家在2009年的人均GDP排名(中國人均GDP為3678美元,排在第98名),前十名如表1:

表1的最富十國中,卡塔爾和阿聯酋是靠石油致富的,其余八國都是民主國家,并擁有成熟的市場經濟制度。瑞士、丹麥和荷蘭的自然資源比較匱乏,人口密度也比較大,但他們的教育水平和科技水平很高,并且社會制度穩(wěn)定,所以一樣能躋身于最富裕國家之列。

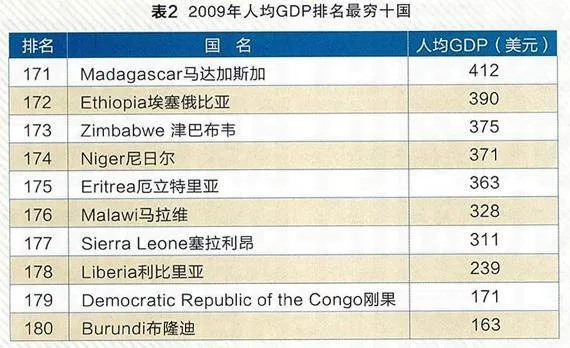

如表2,十個最窮國家都是非洲國家,并且絕大多數人口密度比中國還低,其中一些國家的人均自然資源很豐富。例如,塞拉利昂的黃金和鉆石儲量很豐富(可惜是“捧著金飯碗討飯吃”),剛果(金沙薩)的鈷、鉭、鍺、錳、銅、錫、金、鎘、鋅等礦產資源儲量居世界前列。這些國家貧窮的主要原因是:社會不穩(wěn)定(一些國家經常發(fā)生軍事政變),科技水平低,教育比較落后,國民經濟以農業(yè)和礦業(yè)為主。

從最富十國與最窮十國的對比中可以看出,一個國家的貧富,歸根結底不取決于這個國家的人口密度或人均資源,而主要取決于這個國家的社會制度、經濟制度和人口素質。

勞動力廉價并不是因為人口太多

記得以前讀中學時,有一次上政治課,當老師講到在資本主義社會里,資本家殘酷地剝削工人時,有一個同學問道:“老師,為什么工人一定要給資本家剝削呢?工人不去打工,不就可以不被資本家剝削了嗎?”老師說:“不去打工?那工人有什么生活來源?你可以選擇失業(yè),這樣就可以不被資本家剝削了,但肯定有其他工人愿意被資本家剝削,你不愿意干,自然有別人愿意干。”

現在有一種觀點認為,中國勞動力為什么這么廉價,就是因為中國人口太多。所以,通過計劃生育減少人口,有助于提高勞動力價格。我認為這種觀點就好像那個學生說“工人不去打工,不就可以不被資本家剝削了嗎?”一樣幼稚。因為在產業(yè)升級以前,如果中國勞動人口減少了,那么外資就會轉移到印度、東南亞等國家,中國將陷入經濟衰退之中,不但提高不了勞動力價格,反而會使情況更加惡化。中國不愿意當“世界工廠”,自然有別的國家(如印度)愿意當“世界工廠”!

那么,難道中國工人永遠只能當廉價勞動力?當然不是這樣。廉價勞動力是特定的經濟發(fā)展過程中的產物,當年的日本和亞洲四小龍也經歷了這個過程,從勞動密集型產業(yè)逐漸升級到技術密集型產業(yè)。當我們的產業(yè)逐步升級的時候,我們的勞動力價格自然也會逐步升級,這與人口總量的多少無關。減少中國人口數量根本無助于提高勞動力價格,越南和緬甸的人口比中國少得多,但他們的勞動力價格更低。從世界范圍來看,近幾百年來人口一直在增長,同時勞動力價格也一直在上升。

而要實現產業(yè)升級,就需要大量的技術工人。中國人口雖然多,但技術工人相對來說并不多。農村富余勞動力轉化為技術工人不可能一夜之間完成。大量農村青年匆忙地離開家鄉(xiāng),一無所有地進入城市,這里的“一無所有”不僅是指資金,更是指頭腦——符合工業(yè)化時代需要的專業(yè)技能。

希望通過計劃生育減少人口來提高勞動力價格,不但不能奏效,反而會適得其反。這是因為,繼續(xù)實行計劃生育將使中國過早進入老齡化社會,并且老齡化程度越來越高,勞動力人口年齡結構將逐漸趨于老化。這種變化會對經濟產生不利影響:第一是影響勞動生產率的提高。勞動力結構老化以后,青年勞動力比重低,中老年勞動力比重高,而人到中年以后生理機能開始衰退,眼花手拙,動手能力下降,心理也會發(fā)生相應的變化,接受新事物和掌握新技術的能力不如年輕勞動者,工作效率也會有所降低,因而勞動力老化以后不利于勞動生產率的提高。第二是不利于產業(yè)結構的調整。在現代市場經濟體制條件下,新興的產業(yè)和行業(yè)不斷涌現,傳統(tǒng)的產業(yè)和行業(yè)逐漸衰退消失,勞動者的職業(yè)變換日益頻繁,老化的勞動力對職業(yè)變動的適應能力較差,較難適應產業(yè)結構的調整。

因此,通過計劃生育減少人口,會加劇中國的老齡化進程,老齡人口增多必將動用更多的儲蓄,導致儲蓄水平下降,投資減少,單純消費增加,從而影響到經濟增長的潛力;并且老齡化也會導致社會保障負擔加重,政府財政壓力增大,在職人員稅收負擔增加,中國的資金和人才就會大量外流到稅收水平較低的國家,這樣中國根本就沒有能力實現產業(yè)升級,中國將失去復興的機會,永遠只能充當廉價勞動力。

邊際效應、規(guī)模效應與人口數量

有些人常常用“邊際效應”來論證計劃生育的“合理性”。那么,什么是“邊際效應”呢?“邊際效應”又稱為“邊際效益遞減”,說的是在一個以資源作為投入的產業(yè),單位資源投入對產品產出的效用是不斷遞減的。舉例來說,假設一個人耕種一畝耕地,產值是1000元:如果兩個人耕種兩畝耕地,總產值就是2000元;而如果人多地少,兩個人耕種一畝耕地,總產值可能只有1400元,人均產值只有700元。計劃生育支持者論證說:一個國家的耕地是一定的,人口越多,人均耕地越少,人均產值也就越低。

從表面上來看,這種觀點有一定道理。然而,第一,人均耕地并不是越多越好。俄羅斯的人均耕地面積高達14畝,中國的人均耕地面積只有1.4畝,僅相當于俄羅斯的十分之一,然而中國的糧食基本能夠自給,俄羅斯(以及前蘇聯)曾長期大量進口糧食,僅1999年和2000年這兩年,俄羅斯便接受西方糧食援助和進口糧食約1200萬噸;2001年,俄羅斯糧食首次實現自給自足;2002年,俄糧食開始出口。第二,在現代社會,一個國家的產值最高的產業(yè)并不是農業(yè),在很多國家,工業(yè)和第三產業(yè)的產值比農業(yè)的產值高得多。例如,在2009年,中國第產業(yè)(包括農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和畜牧業(yè))產值僅占GDP總量的10.6%,第二產業(yè)占46.8%,第三產業(yè)占42.6%。

對于農業(yè)來說,“邊際效應”基本上是適用的,人口越多,人均耕地越少,人均產值越低;然而,對于工業(yè)和第三產業(yè)來說,卻適用另一種效應——規(guī)模效應:任何生產都是有成本的,一般包括固定成本和可變成本。要達到盈利,必須使得銷售收入大于生產成本,而這其中的固定成本是不變的,所以生產的越多,分攤到單個產品中的固定成本就越少,盈利就越多。

在一定范圍內,人口越多,工業(yè)和第三產業(yè)越容易發(fā)展,生產效率越高,人均產值越高。以交通業(yè)為例,人口密度越大,人均交通成本就越低,公共交通越發(fā)達。雖然城市可以容納很多產業(yè),但有一些產業(yè)必須聚集起來才有效益。特別是金融服務業(yè),需要人口達到一定規(guī)模才能得到有效發(fā)展。因此,在同一個國家里,大城市的人均收入往往高于小城市的人均收入。例如,長江三角洲和珠江三角洲是中國人口最稠密的地區(qū),同時也是人均收入最高的地區(qū)。

城市人口數量與GDP的關聯性

1979年,深圳市的前身寶安縣面積2020平方公里,人口31萬。而毗鄰寶安縣的香港面積1100平方公里,人口約500萬。可見,香港人口密度大約相當于寶安縣的30倍!如果說人口越多,人均資源越少,越不利于經濟的發(fā)展,那么,當時的寶安縣應該比香港更富裕才對。事實如何呢?

2ef706aff567587147d64975f6d27778b6a64f2a16aa6908d49f65f3359f27c8 1979年5月6日,來自寶安縣以及附近地區(qū)的數萬群眾,像數十條兇猛的洪流,沖破深圳的海防前哨,涌向香港。這場偷渡潮是由一則謠言引起的,謠言說,在伊麗莎白女王登基當天,香港實行大赦——凡滯港人士可于三天內向政府申報香港永久居民。第二天(5月7日),在毗鄰香港的20公里海面上,漂浮著數百具偷渡者的尸體。為什么很多偷渡者寧愿冒著生命危險,也要偷渡到香港?因為當時香港的人均收入比寶安縣高出幾十倍!

也許有人會說,拿寶安縣與香港對比不太合適,因為當時香港是英國的殖民地。那么,下面我用今天的深圳市與其前身寶安縣進行對比。

根據深圳市政府網站的數據:經重新勘測,深圳市總面積為1952.84平方公里,略少于原來統(tǒng)計的2020平方公里。據2010年3月18日深圳新聞網報道:“從2000年第五次全國人口普查到現在,我市常住人口從701.24萬人增加到去年的891.23萬人。”

深圳人口從1979年的31萬達到現在的近900萬,人口增加近30倍。深圳的人均自然資源比1979年大大減少了,但今天的深圳已富比港臺。2010年1月9日《深圳商報》報道:“2009年深圳GDP增長10.5%,高于全國全省平均水平;人均GDP達9.3萬元,更是在全國大中城市當中排在首位。”雖然我認為人均GDP的統(tǒng)計可能存在一些“水分”,但深圳現在比1979年富裕得多,這是無可否認的事實。

那么,深圳為何能取得今天的成就?主要就是因為從1979年8月開始設置深圳經濟特區(qū),采取了與以前不同的經濟政策。可見,發(fā)展經濟最重要的因素是良好的經濟政策,而不是僅僅靠實行計劃生育。對于一個國家或一個地區(qū)而言,最重要的資源不是石油和鋼鐵,而是高質量的人才資