大學生艾滋污名問卷的編制與結構驗證

錢 勝,王文霞

(1.溫州職業技術學院 學生工作部,浙江 溫州 325035;2.溫州民康醫院,浙江 溫州 325005)

大學生艾滋污名問卷的編制與結構驗證

錢 勝1,王文霞2

(1.溫州職業技術學院 學生工作部,浙江 溫州 325035;2.溫州民康醫院,浙江 溫州 325005)

目的:編制大學生艾滋污名問卷。方法:結合國外相關問卷、個人訪談及開放式問卷調查結果,篩選原始項目構成問卷,對860名大學生進行施測,通過探索性因素分析和驗證性因素分析確定問卷結構,并檢驗問卷的信度、效度。結果:編制的大學生艾滋污名問卷包括社會距離、道德判斷與責備、強制性處理意見三個維度,問卷的信度、效度良好。結論:大學生艾滋污名問卷適用于測查大學生公眾艾滋污名。

大學生;艾滋污名;信度;效度

污名是一種標志或標簽,表明被標記者具有不受社會歡迎的負面屬性,導致其個人價值受損,社會身份被貶抑。Link等[1]對污名的定義是:污名是指在一個允許污名各種成分顯露的社會情景中,貼標簽,刻板印象,地位喪失,與歧視同時發生的情況。艾滋污名是指對艾滋病及其相關事物的刻板印象和對艾滋病患者及其相關人群的刻板印象、偏見和歧視。艾滋污名會對艾滋病的預防行為,如安全套的使用、主動進行HIV檢測、診斷陽性后的求醫行為、對HIV陽性人群的護理等都有嚴重的阻礙作用。盡管我國已有大量關于一般人群對艾滋病的知識、態度和行為的研究,但多數研究都相當粗略,大多是對現象進行描述,或進行簡單的統計分析。目前,國內少有艾滋污名的有效測量工具。編制測量艾滋污名的可靠和有效的工具,對研究艾滋污名的影響因素和艾滋病防控工作具有重要的現實意義。

Rusch等[2]將艾滋污名分為自我污名和公眾污名。自我污名指被污名化個體內化的認知、情感及行為的影響;公眾污名指人們對感知到的有污名化特征的他人的社會反應。公眾污名由刻板印象、偏見和歧視三要素組成[3]。本研究從污名的給予者視角,探討大學生對艾滋病患者和艾滋病病毒感染者(PLWHA)公眾污名的結構。

一、研究方法

1.初始問卷條目的搜集與整理

問卷條目的收集主要通過以下方式:一是文獻分析。收集國外艾滋污名問卷中的條目,主要包括:Kalichman等[4]發展的簡短單維9條目問卷;Judith A Stein等[5]編制的中國醫務人員艾滋污名問卷中適合非醫務人員使用的部分條目;Becky L Genber等[6]編制的發展中國家艾滋相關污名問卷;Maretha J Visser等[7]編制的艾滋污名平行問卷中的個人污名分問卷部分。請5名已經通過CET6的心理學碩士研究生分頭翻譯并集中討論;并請英語系教師回譯,對照中英文互譯版本進行修改以確定無理解偏差。二是對21名大學生的個人訪談得到的條目。三是對大學生發放100份開放式問卷調查得到的條目。

通過對國外問卷條目的翻譯與回譯,遴選出可用于編制本問卷的44個項目。對個人訪談和開放式問卷調查獲得的條目進行歸類、匯總,整理出項目反應頻數在3次以上的48個條目。問卷形成后,就條目是否反映了艾滋污名概念的內容,項目表述是否有歧義,是否易于理解等角度,請2位心理學專家和5名心理學碩士研究生對項目進行修改,最終形成92個條目的初始問卷。采用Likert6點計分,從“完全不符合”至“完全符合”分別評定為1~6分,問卷包含部分反向題,將反向題重新計分,總分越高表明艾滋污名越高。

2.預試

(1)被試。在河南、廣東兩省的在校大學生中進行了小范圍預試。在高校自習教室隨機發放初測問卷,問卷當場發放,當場收回。共發放問卷250份,剔除未作答、作答不全或作答規律化的無效問卷37份,回收有效問卷213份,有效回收率為85.2%。被試的平均年齡為20.76±1.43歲。其中,男生86人,女生127人;文科85人,理科128人;城市82人,農村131人。

(2)統計方法。樣本收集后,采用SPSS13.0進行描述統計、項目分析、相關分析和探索性因子分析。

(3)預試分析結果。描述性統計,將標準差小于0.98的條目刪除。項目分析,除了運用CR值挑選題項外,還刪除題總相關系數在0.30以下的條目。因素分析適合度檢驗表明,預試數據樣本的KMO值為0.902,Bartlett's球形檢驗的x2值為8408.782,df=2278,顯著水平小于0.001,表明數據適合進行因素分析。探索性因素分析采用主成分分析法抽取因素,Varimax正交旋轉。經過多次探索得出穩定的因素結構。最后確定29個條目作為下一步正式調查的題項。

3.正式施測

(1)被試。選取鄭州、開封、廣州、南京四地的大學生,在自習室向自習的大學生隨機發放1000份問卷。問卷當場發放,當場收回。剔除作答不完整、規律性作答和在三道MMPI測謊題上兩道或兩道題以上傾向于回答否定的問卷后,得到有效問卷860份,有效回收率為86%,被試平均年齡20.81±1.85歲。其中,男生363人,女生497人;文科420人,理科440人;城市418人,農村442人;大一180人,大二198人,大三220人,大四262人。

(2)統計方法。樣本收集后,采用SPSS13.0和AMOS5.0進行項目分析、相關分析、探索性和驗證性因子分析。

二、結果與分析

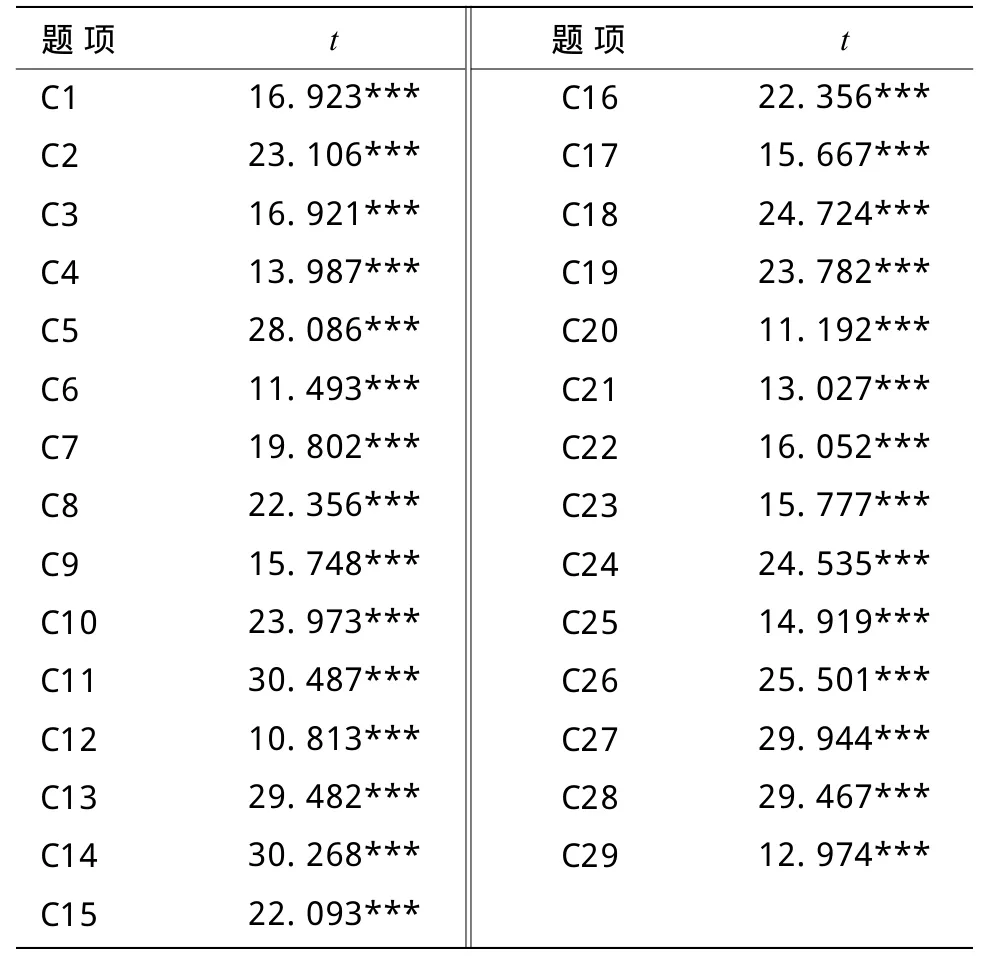

1.項目分析

對大學生艾滋污名問卷的條目進行項目分析,結果顯示,預試后保留下的29個條目決斷值良好,題總相關分析表明,29個條目與總分的相關系數均在0.40以上,提示條目的鑒別度較好(見表1)。

表1 大學生艾滋污名問卷的項目分析

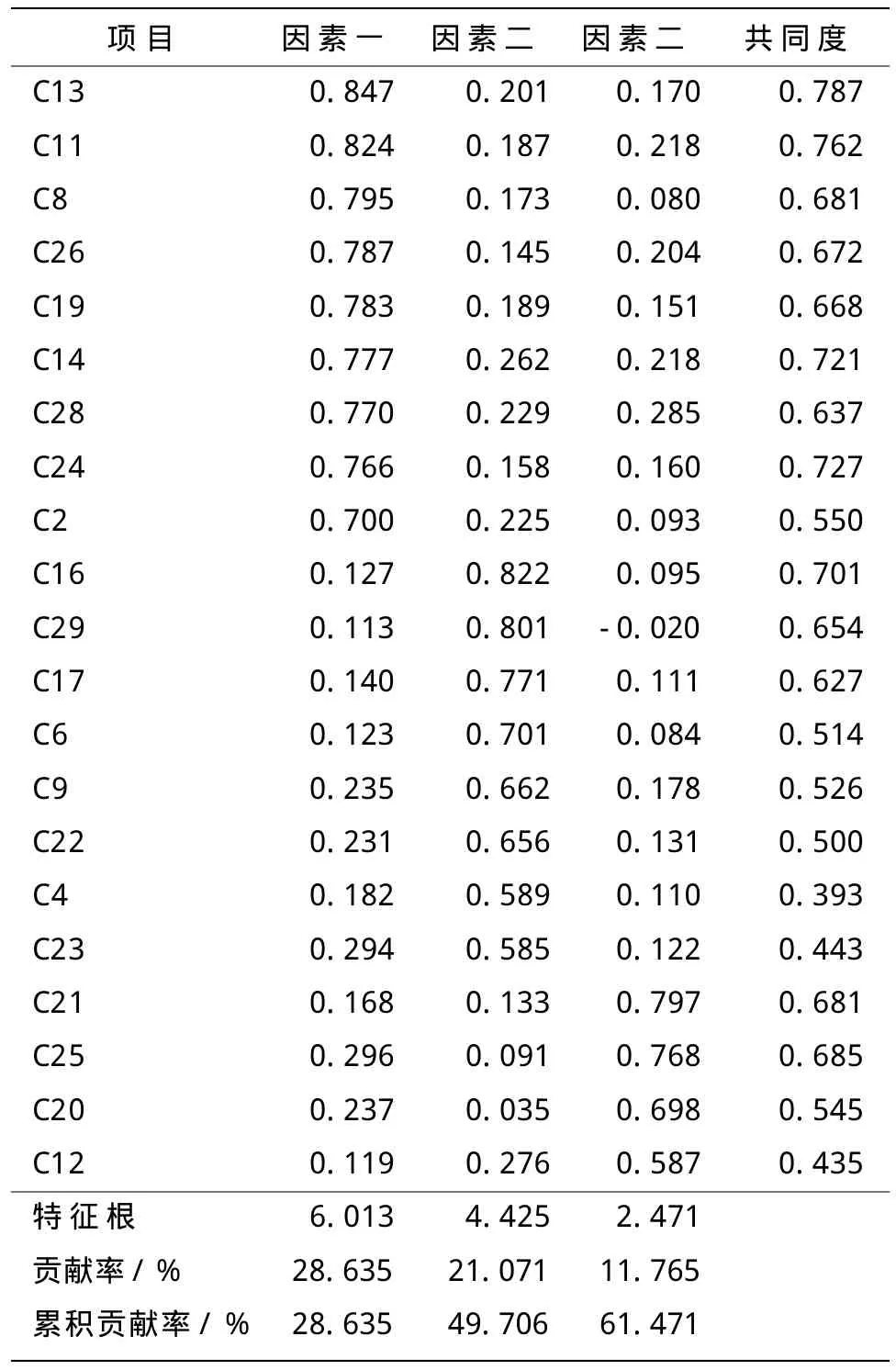

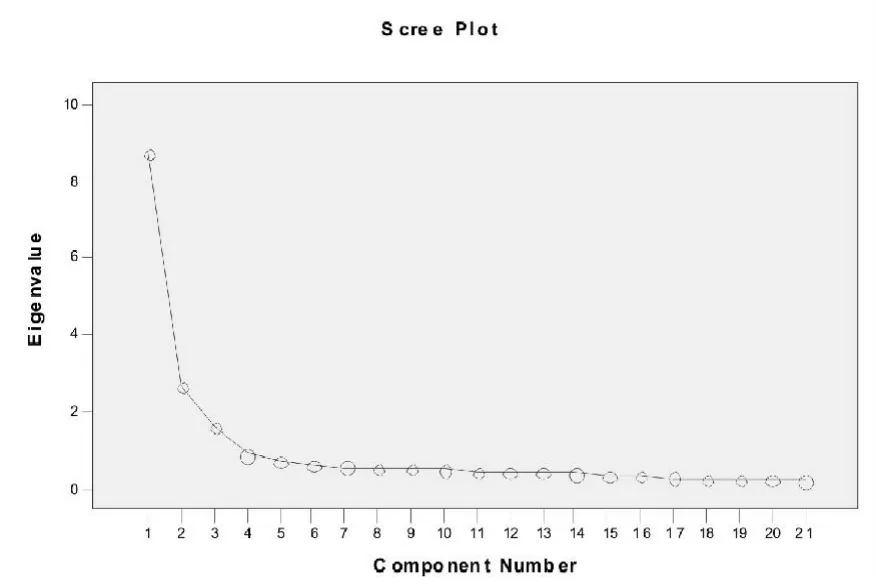

2.探索性因素分析

采用SPSS13.0將正式施測的數據分為大致相等的隨機兩個部分,對正式施測的前半部分數據(N=428)進行探索性因素分析。采用主成分分析法抽取因素,Varimax正交旋轉,提取特征根大于1的因素,并參照碎石圖來確定因素數目。刪除載荷小于0.45以下的項目及多重載荷的項目。問卷呈現清晰的三因素結構,但第一個因素上的條目較多。為了讓因素間條目數量盡可能接近,刪除該因素上部分表述意義相近的條目,最終保留21個條目。其KMO值為0.946,Bartlett's球型檢驗的卡方值為5112.135,伴隨概率遠小于0.001,總方差解釋率達61.471%。各個項目在相應因素上的載荷及條目共同度見表2。其碎石圖也清晰地顯示應當抽取三個因素,如圖1所示。

表2 轉軸后的因素載荷、特征根、方差貢獻率及條目共同度

圖1 大學生艾滋污名問卷探索性因素分析的碎石圖

3.驗證性因素分析

采用Amos5.0對正式施測的另一半數據(N=432)進行驗證性因素分析,以確定探索性因素分析所得到的結構是否穩定可靠。考慮到三個因素存在顯著相關,表明三個因素存在內部關系,因而本研究嘗試建立了單因素模型。

早先有學者在坦桑尼亞、埃塞俄比亞和贊比亞的研究確認了艾滋污名的兩個核心成分:一是缺乏足夠的艾滋病知識導致的對艾滋病非傳播途徑的害怕,其結果是人們對PLWHA保持社會距離;二是道德維度的污名,包括判斷、羞恥和責備[8]。在Maretha J Visser等編制的艾滋污名平行問卷的個體污名分問卷中,探索性因素分析發現了兩個因素,分別被命名為責備和判斷,即人際距離。因此,本研究又構建了兩因素模型,令相關系數較高的社會距離和強制性處理意見合并為一個維度,道德判斷與責備因素仍作為一個獨立的維度,進行兩因素的模型驗證。

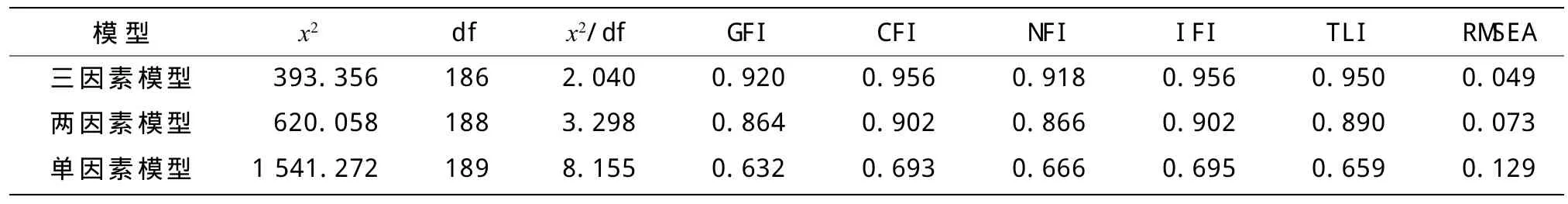

從表3可以看出,單因素模型擬合較差,三因素和兩因素模型均顯示了較好的擬合指標,從兩因素模型到三因素模型付出了2個自由度,但x2明顯減少了;再綜合其它擬合指數的變化可以發現,三因素模型更適配數據,因而接受三因素模型。

表3 艾滋污名問卷各模型的擬合指標

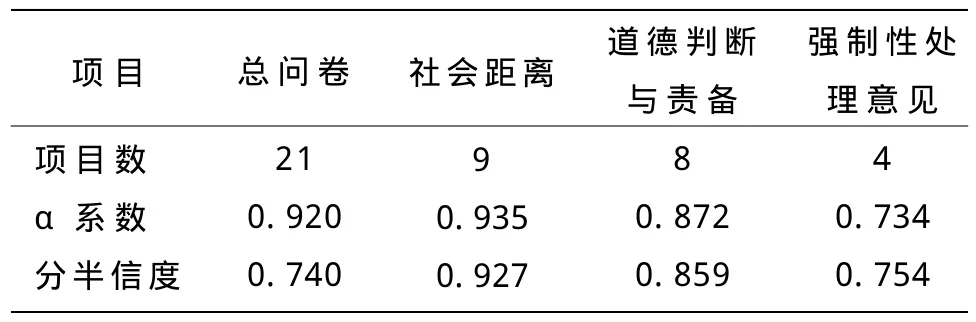

4.大學生艾滋污名問卷的信度

大學生艾滋污名問卷的信度分析結果(見表4)表明,大學生艾滋污名總問卷的α系數為0.920,社會距離維度的α系數為0.935,道德判斷與責備維度的α系數為0.872,強制性處理意見維度的α系數為0.734。總問卷的分半信度為0.740,社會距離維度的分半信度為0.927,道德判斷與責備分半信度為0.859,強制性處理意見的分半信度為0.754,表明問卷具有理想的信度系數水平。

5.大學生艾滋污名問卷的效度

(1)內容效度。本研究在開始收集問卷條目時,廣泛查閱了國內外艾滋污名的相關文獻,并通過個人訪談和開放式問卷調查,制定了原始條目,在正式施測之前,邀請了2位心理學專家和5名心理學碩士研究生審定了各條目的內容和語言表達的準確性,并請部分大學生試讀,指出各條目是否有不恰當的表述方式,并對問卷項目內容的適當性進行分析和判斷,從而保證了問卷的項目能夠較好地反映所要測量的內容。且在發放正式問卷之前,還進行了一次小范圍預測,對問卷的項目進行篩選與修改。因此,該問卷具有較好的內容效度。

表4 大學生艾滋污名問卷的信度分析結果

(2)結構效度。探索性因素分析結果表明,該問卷可以抽取三個因素,三個因素易于命名、結構明確、可解釋性強,基本上與Link等的概念界定相吻合。解釋了61.471%的方差變異,驗證性因素分析支持了探索性因素分析的結果。通過求出各個維度和總問卷的相關矩陣來驗證問卷的相關系數,結果發現,維度間的相關系數小于維度與總問卷的相關系數。因此,認為該問卷具有較好的內部結構效度。

三、討論

1.大學生艾滋污名問卷的信度和效度

本研究在已有研究的基礎上,運用文獻分析法、訪談法、開放式調查等編制了大學生艾滋污名初始問卷,并根據預試的結果進行項目篩選;正式施測時運用探索性因素分析探討艾滋污名的維度,對其維度結構進行了驗證性因素分析,并進行了模型間的競爭和比較,結果表明,大學生艾滋污名包括清晰的三個維度,且三個維度結構明確、易于命名、解釋性強,總方差貢獻率為61.471%。驗證性因素分析和模型間的競爭比較的結果表明,三因素模型擬合最優。信度分析表明,大學生艾滋污名總問卷及三個維度都具有較好的信度。問卷各維度和所含項目之間的相關系數以及問卷各維度與總分之間的相關系數均達到了心理測量學要求。效度分析表明,大學生艾滋污名問卷具有較好的效度。

2.大學生艾滋污名問卷的維度

根據探索性因素分析的結果,最終的大學生艾滋污名問卷包含21個項目,總共抽取了三個因素。因素一體現了人們對PLWHA保持社會距離的回避意愿,反映了Link等定義的第一個層面,與Maretha J Visser等編制的艾滋污名平行問卷個人艾滋污名分問卷的“社會距離”因子很接近,將其命名為“社會距離”。因素二體現了對艾滋相關人群的道德判斷和評價,將艾滋病相關人群視為道德低劣的群體,應該對自己的被感染和患病負責,反映了Link等定義的第二和第三個層面,將其命名為“道德判斷和責備”。因素三(已反向計分)體現了對艾滋相關人群權利的剝奪,是社會強勢階層對弱勢階層權利的壓制,與Link等定義的第四和第五個層面相吻合,將其命名為“強制性處理意見”。

(1)社會距離。它體現了非感染者對PLWHA的回避意愿和保持距離,在探索性因素分析的過程中,研究者發現那些體現對艾滋病的懼怕情緒的條目,如“我害怕艾滋病患者”出現在社會距離維度中,與Link等的研究結果相符。Link等發現,情緒反應在污名的形成以及污名對個體的影響中非常重要。他們把情緒反應作為一個污名成分加進對污名的界定中[9]。從進化論心理學的角度講,公眾污名可能是個體生存和繁衍的策略,具有傳染性和致死性的疾病喚起人類的恐懼情緒,恐懼情緒促使人們與這類疾病保持社會距離。非感染個體為了避免自己被病毒感染,就必須排斥和遠離傳染源。污名化策略可能是人們為了種族的生存長期進化的必然結果。

(2)道德判斷與責備。艾滋病從一開始就是被高度道德化的疾病,人們普遍認為艾滋病與個人修為有關,由于艾滋病的傳播往往與吸毒、賣淫、嫖娼以及同性戀等社會現象密切關聯,這些現象不被主流的價值觀和道德觀所接受,導致普通人群(包括大學生)對HIV高危人群不良行為的“道德審判”。Crocker等[10]認為污名他人具有以下幾種功能:提升他們的自尊心,獲得個人的優越感;增強他們對自己群體的認同感;使他們認為特定的社會、政治、經濟地位是合理的。因此,對PLWHA的道德判斷與責備就不足為怪了。

(3)強制性處理意見。條目已反向計分,體現了社會上的強勢權力群體為了維護自己的社會政治、經濟的優越地位,對弱勢群體的壓制排斥的社會控制過程,包括對弱勢群體權利的侵犯和剝奪。Link等認為,污名的產生必須依賴于社會、文化、經濟和政治權力的許可。因此,污名不僅僅是刻板印象、偏見、歧視等成分的組合,而且是在權力許可下各種成分動態聯系的過程。污名的對象是社會邊緣群體,而一旦被污名化,這些本就擁有較少權力的個體或群體由于拒絕、歧視、社會排斥,更難得到社會資源。從這個意義上講,污名具有不斷強化已有社會不公平的功能。

大學生艾滋污名由社會距離、道德判斷與責備、強制性處理意見三個維度組成,本問卷具有良好的信度、效度指標,是測評大學生艾滋污名的有效工具。

[1]Link B G,Phelan J C.Conceptualizing stigma[J].Annual Review of Sociology,2001(27):363-385.

[2]Rusch N,Angermeyer M C,Corrigan P W.Mental illness stigma:concepts, consequences,and initiatives to reduce stigma[J].The Journal of The Association of European Psychiatrists,2005,20(8):529-539.

[3]Corrigan P W,Kerr A, Knudsen L.The stigma of mental illness:explanatory models and methods for change[J].Applied and Preventive Psychology,2005(11):182.

[4]Kalichman S C,Simbayi L C, Jooste S,et al.Development of a brief scale to measure AIDS-related stigma in South Africa[J].AIDS and Behavior,2005(9):135-143.

[5]Judith A Stein, Li Li.Measuring HIV-related Stigma Among Chinese Service Providers: Confirmatory Factor Analysis of a Multidimensional Scale[J].AIDS Behav,original paper,2007.

[6]Becky L Genber,Surinda Kawichai,Alfred Chingono.Assessing HIV/AIDS Stigma and Discrimination in Developing Countries[J].AIDS Behav,original paper,2007.

[7]Maretha J Visser,Trace Kershaw,Jennifer D Makin,et al.Development of Parallel Scales to Measure HIV-Related Stigma[J].AIDS Behav,original paper,2008.

[8]Nyblade L,Mac Quarrie K.Can we measure HIV/AIDS related stigma and discrimination? Current knowledge about quantifying stigma in developing countries[EB/OL].[2011-04-25].http://www.policy project.com/pubs/general report/measure%20HIV%20stigma.pdf.

[9]Link B G,Yang L H,Phelan J C,et al.Measuring Mental Illness Stigma[J].Schizophrenia Bulletin,2004,30(3):511-541.

[10]Crocker J,Major B,Steele C.Social stigma.In:Gilbert D T, Fiske S T, Lindzey G,Boston, ed.The handbook of social psychology MA[M].New York:McGraw-Hill,1998:504-553.

Compilation of Questionnaire on College Students' AIDS Stigma and its Structure Verification

QIAN Sheng1, WANG Wenxia2

(1.Studients' Affairs Section, Wenzhou Vocational & Technical College, Wenzhou,325035, China;2.Wenzhou Minkang Hospital, Wenzhou,325005, China)

Objective: To draw up a questionnaire on college students' AIDS stigma. Methods: To refer to the related questionnaires of foreign countries, the personal interview and the result of opening questionnaire. A questionnaire was worked out by selecting the clauses from the original one and860 college students answer in the questionnaire. EFA and CFA were used to determine the structure of the questionnaire while its reliability and validity were tested as well. Result: the questionnaire on AIDS stigma includes3 dimensions: social distance, moral judgment and blame, and opinions on compulsory treatment. The questionnaire has good reliability and validity. Conclusion: the questionnaire on college students' AIDS stigma is applicable in measuring college student's public AIDS stigma.

College students; AIDS stigma; Reliability; Validity

G446

A

1671-4326(2011)03-0080-04

2011-05-21

錢 勝(1982—),男,河南信陽人,溫州職業技術學院學生工作部,助教,碩士;

王文霞(1979—),女,河南安陽人,溫州民康醫院主治醫師.

胡 瑜]