新興經濟體的發展與新型南南合作的探討

■ 于明言 中共天津市委黨校 王禹童 天津外國語大學

一、新興經濟體對世界經濟的引領作用

在過去的十年中,新興經濟體經歷了一個高速發展階段,在世界經濟中發揮著越來越重要的作用。從經濟總量來看,新興經濟體在世界經濟中的重要性不斷提高,其在世界經濟總量中的比重從2000年的37%上升至2010年的47.1%,預計到2015年將達到52%。

在2009年全球金融危機之中,美國、日本、德國、英國等發達國家GDP大幅下降,下降比率分別為 2.6%、5.2%、4.7%、4.89%。相比之下,大多數新興經濟體的GDP受危機影響不大,中國和印度兩國甚至保持了9%和5.68%的高速增長。俄羅斯GDP受金融危機影響較大的原因是,能源產業是俄羅斯的支柱產業,而在金融危機之中,2009年全球石油需求始終呈負增長,國際石油價格急速下挫,因此拖累了俄羅斯經濟。

新興經濟體從危機中恢復的速度也快于發達國家,以自身的高速增長首先走出低谷,引領作用不斷凸顯。2010年,巴西第一季度GDP增長率迅速上升到8.9%,比上個季度上升了4.5個百分點。同期印度GDP增長率從8.6%上升到11.2%。而美國、日本、歐盟等發達國家復蘇腳步緩慢。2010年,美國第三季度GDP增長率僅為2.6%,日本季度GDP增長率僅為0.4%,歐洲各國則紛紛陷入主權債務危機中不能自拔。

在后金融危機時代,人們普遍看好新興經濟體國家,認為其具備良好的發展前景和發展空間,將成為今后拉動世界經濟的新增長極。預計到2015年,巴西、俄羅斯與南非GDP的增長速度都將超過4%,印度和中國將分別達到8%和9.4%,全部高于3%的世界平均水平(詳見表1)。

二、新興經濟體對外貿易特點

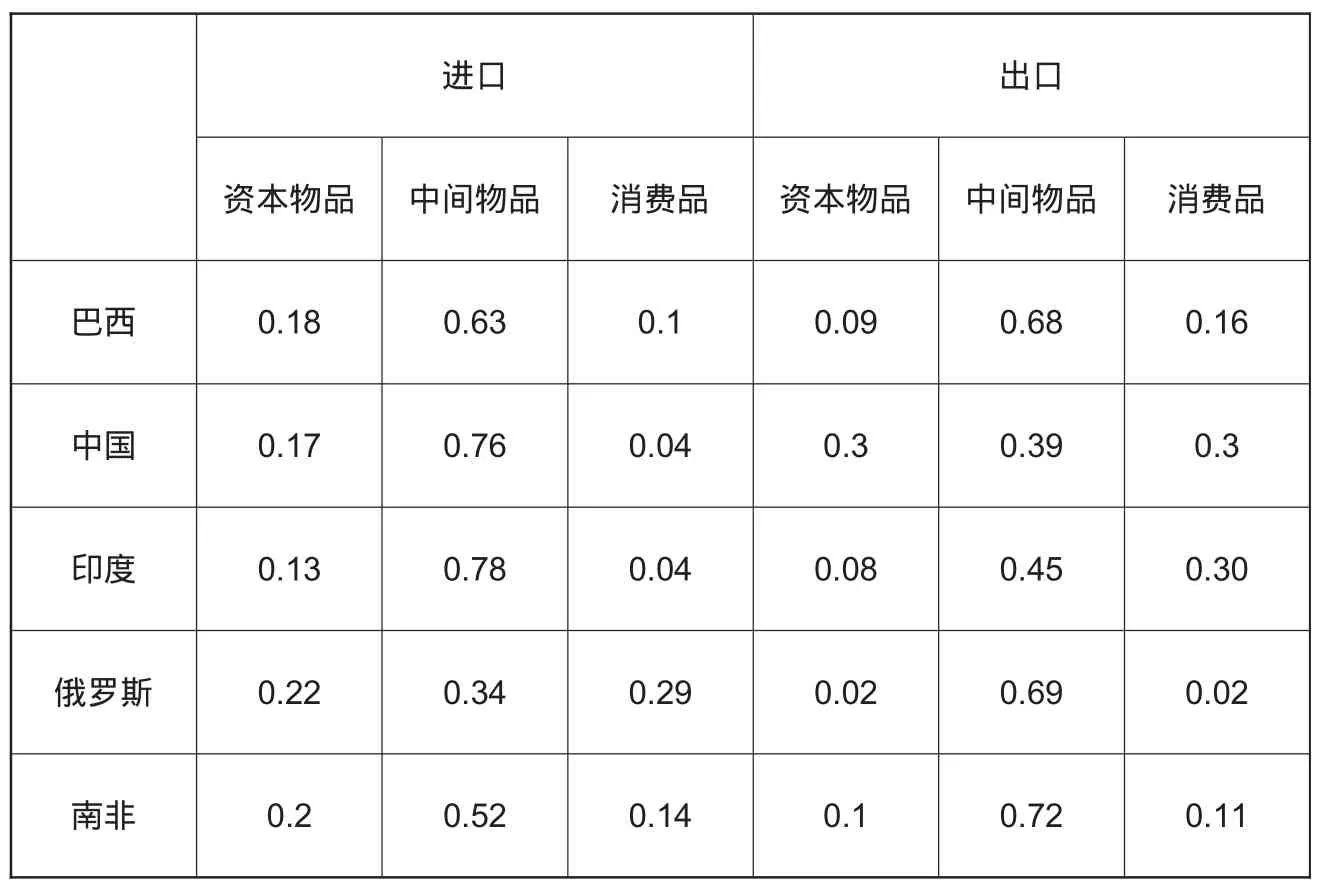

(一)大量進出口中間產品

由于新興經濟體國家主要從事發達國家大型跨國公司的代工生產,因此這些國家大量進出口中間產品。表2、表3給出了新興經濟體進出口產品比重。由圖所示,2009年“金磚五國”進出口中間物品的比重均超過資本物品和消費品的比重,其中印度中間品的進口、南非中間品的出口已分別達到了78%和72%。

中間產品加工貿易為新興經濟體迅速融入全球生產體系提供了一條渠道。加工貿易使新興經濟體發揮了本國勞動力資源比較優勢,在一定程度上有利于解決國內就業問題,對于新興經濟體國家經濟的發展具有積極的一面。但同時我們也要看到,新興經濟體加工生產處于產品整個生產鏈的底部,進口原材料和加工成品兩頭受制,對于國家生產技術提升和科技進步的幫助不大,所面臨的對外貿易條件惡劣,所獲得的利潤較薄等情況也是不爭的事實。

(二)對外貿易主要依賴發達國家(地區)

表1 新興經濟體GDP增長速度及預測

表2 新興經濟體進口三大類產品比重(2009年,單位%)

從金磚國家主要的貿易伙伴來看,新興經濟體對外貿易主要依賴發達國家和地區。在金磚國家前七大出口和進口國及地區中,美國、日本、德國等發達國家既是金磚國家重要的出口目的國,同時也是他們重要的進口來源國。結合表2和表3可以得知,新興經濟體依賴向發達國家出口也是由于處于產業鏈下游,大量向發達國家的大型跨國公司提供生產最終產品所需要的中間產品所導致的。此外,從貿易集中度來看,新興經濟體的出口貿易都較為集中,前七大出口國(地區)出口量占各國(地區)出口總量的47%以上。尤其是中國,向前五大出口伙伴的出口量已經超過中國出口總量的一半以上。

(三)重要技術和生產設備依

賴進口

新興經濟體國家隨著經濟發展水平的不斷提高,對先進技術的需求越來越大。由于新興經濟體自身擁有的高端技術很少,能夠獨立生產的設備也有限,因此,近年來新興經濟體對重要技術引進和生產設備進口的規模不斷上升。2007年,中國、巴西和南非花費在獲得專有權利使用和特定許可上的金額分別為81.92億美元、22.59億美元、15.96億美元,增長率分別為23%、36%和25%。

機械和運輸設備等生產設備也是新興經濟體最主要的進口產品,在巴西、中國、俄羅斯、南非四國進口產品的比重居于第一位,在印度進口產品比重居第二位。在該類產品中,巴西、俄羅斯和南非進口最多的是道路機動車輛,分別占三個國家2009年該類產品進口總量的 21.5%、21.5%、19%;中國進口最多的是其他電力機械和儀器,占中國2009年該類產品進口總量的39.7%;印度進口最多的是電信設備,占印度2009年該類產品進口總量的19.2%。機械和器具非電器零部件是該產品中五個國家進口次多的產品,分別占五國進口第七類產品總量的17.9%、12.3%、17.5%、20.4%、17.5%。

三、新興經濟體共同面臨的問題

在后金融危機時代,新興經濟體的發展還面臨著很多共同的問題。

第一,新興經濟體面臨較大的通貨膨脹壓力。自國際金融危機以來,由于美國采用“量化寬松”的政策,致使美元對外幣不斷貶值,進而導致全球輸入性通貨膨脹壓力加劇。新興經濟體國內所面臨的通貨膨脹、物價上漲和本幣升值壓力更是不斷攀升。根據巴西中央銀行發表的《經濟趨勢報告》,巴西最近15周里有14周出現物價上漲。中國2011年2月居民消費價格指數 (CPI)同比上漲4.9%,生產價格指數 (PPI)上漲7.2%,達到2008年10月以來的最高點。自2010年以來,新興經濟體普遍已經采用加息、上調準備金率等貨幣政策積極對抗通貨膨脹。如何在控制通貨膨脹、本幣升值的同時,繼續保持經濟高速增長是對新興經濟體的一大挑戰。

表3 新興經濟體主要出口貿易伙伴(2009年)

第二,后金融危機時期,發達國家的貿易保護勢力不斷抬頭,新興經濟體的貿易條件不斷惡化。后金融危機時代,美國復蘇進程較為緩慢,長期以來國內失業率居高不下,而歐盟國家又深陷主權債務危機不能自拔。在這種經濟形勢下,一方面發達國家人民對新興經濟體國家產品的需求大量縮減,另一方面發達國家從自身利益出發,對來自新興經濟體的出口采取排斥的態度,這使得新興經濟體的對外貿易不可避免地持續受阻。以中美貿易為例,奧巴馬政府已經對中國產品開展了至少十余次反傾銷、反補貼調查,雙方爭端愈演愈烈。可以預見,在未來的幾年時間,新興經濟體所面臨的出口貿易環境將會進一步惡化,來自發達國家的市場將會大幅萎縮,如何轉變貿易發展方式,以及尋找出口貿易以外的其他經濟“引擎”將是新興經濟體共同面臨的又一難題。

第三,新興經濟體同時面臨金融風險預警和金融監管的考驗。隨著新興經濟體經濟不斷發展,這些國家同時吸引了大量外商直接投資。2008年,中國、印度、南非、巴西、俄羅斯分別吸收外商直接投資630.03億美元、415.54億美元、90.09億美元、450.58億美元和703.20億美元。大量國際游資加大了新興經濟體金融監管的難度,對金融市場風險評估和預測提出了更高的要求。如何在利用好外資的同時,又能夠有效的監管金融市場,謹防國際熱錢擾亂本國的金融市場,也是新興經濟體需要考慮的問題。

第四,新興經濟體在國際分工中處于弱勢地位。在發達國家占據主導地位的國際分工格局之中,新興經濟體對全球經濟發展所做出的貢獻與其在國際經濟中的地位不相符。這是由于,新興經濟體雖然經濟增長速度很快,但是經濟總量基數與發達國家相比還普遍很小。雖然金磚國家都進入GDP世界前十五名,但只有中國一個國家進入前五名。此外,新興經濟體不具有發達國家所掌握的先進技術,進行制造業生產所采用的設備和重要零部件仍然依賴從發達國家進口。因此,在短期內新興經濟體難以改變處于低層次國際分工的地位。近年來,工業化過程已經基本結束的美國和歐盟等發達國家一方面將高污染的低端生產環節轉移到新興經濟體和發展中國家,另一方面又提出“低碳”的要求,試圖以“碳排放量”作為砝碼來遏制新興經濟體的增長。如何在發達國家主導的國際分工體系下爭取更大的利益是新興經濟體面臨的第四大難題。

第五,新興經濟體之間的競爭大于合作,造成競爭力的削弱。以印度為例,印度與中國相鄰,人口總量相近,近年來印度經濟增長速度也很快,成為新興經濟體國家。因此,印度在全球范圍內與中國競爭資源和影響力,兩國在非洲的競爭就是最典型的一例。中印兩國都需要從非洲獲得石油、礦石等資源以支撐國內經濟的快速增長,目前中國每年從非洲進口的石油總量為3700萬噸,而印度為1800萬噸,雙方存在很大競爭。鑒于中國近年來在非洲的影響力有所增加,印度也開始積極加強自身在非洲的影響力,強化了與塞舌爾、毛里求斯以及莫桑比克等印度洋沿岸非洲國家的外交關系。這種競爭思路削弱了兩國的競爭力,阻礙了兩國間進行合作。事實上,中國目前的比較優勢在于制造業,而印度在IT、軟件、金融、醫藥等服務業具有比較優勢,雙方存在很大的合作空間。

四、中國與其他新興經濟體合作路徑

綜上所述,大多數新興經濟體國家經濟發展水平相似,擁有一致的利益訴求,目前也面臨相似的經濟發展問題,因此,中國同其他新興經濟體國家存在合作的基礎。從本文所選擇的代表性新興經濟體貿易數據看,近年來中國與這幾個新興經濟體之間已經建立了良好的貿易關系,中國是印度、俄羅斯和南非三國的第一大進口來源國,巴西的第二大進口來源國。與此同時,中國也是巴西和南非的第一大出口目的國,印度的第三大出口目的國,俄羅斯的第五大出口目的國。中國對于這些國家外向型經濟的發展起著不可替代的作用。因此,中國與其他新興經濟體之間可以考慮構筑新型南南合作模式,具體從以下幾個方面入手。

第一,爭取在國際組織中發揮更大的作用。在現有世界經濟體制下,聯合國、世界貿易組織、國際貨幣基金組織和世界銀行等國際組織由發達國家主導,所通過的決策往往也主要代表發達國家的利益。新興經濟體應該充分抓住歷史機遇,團結起來,聯合一致,齊心協力,促使現有國際秩序框架朝著更加公平、公正的方向發展,同時提高新興經濟體國家的話語權,使之與其對世界經濟增長的貢獻相匹配。

第二,倡導WTO多邊自由貿易體制,聯合反對貿易保護主義。新興經濟體應充分利用WTO框架下的條款和協商機制,在對發達國家貿易過程中維護自身權益,抵制目前盛行的各種貿易保護主義傾向,為自身爭取更為有利的國際貿易條件。與此同時,應積極擴大對外貿易市場,充分發揮相對比較優勢,大力發展新興經濟體之間的商貿往來。

第三,新興經濟體之間應加強技術研發創新方面的合作。新興經濟體相對于發達國家的一個最大的劣勢就是技術相對落后。新興經濟體國家之間應該集中各種優勢資源,在研發和科技創新方面加強相互合作,創立共同研發基金,促進技術交流,盡快提高新興經濟體整體的科技水平和自主創新能力。

第四,新興經濟體之間應合作發展綠色經濟。綠色能源與節能環保是未來經濟發展的方向和主題。以歐美為代表的西方發達國家正在努力開發風能、太陽能等新型綠色能源。新興經濟體國家也應該順應世界經濟發展的趨勢,加大綠色能源研發力度,共筑生態宜居的綠色家園。這不僅是為了盡到新興經濟體國家自身保護地球環境的責任和義務,同時,也是為了應對發達國家以“低碳”作為借口,抵制新興經濟體國家出口產品的需要,尋求未來更大的發展空間。