OECD國家主要教育指標分析

● 徐敏娟

近年來,OECD所制定的教育指標已經引起世界各國的高度重視,成為國際間政府和學者研究、討論、引用的重要素材。教育指標是檢測一個國家或地區教育發展狀態的工具,它通過對教育系統的量的描述,為教育政策的制定和國家間的教育比較提供相關信息和依據。在此,選擇OECD國家中的美、法、德、日、韓等國作為重點借鑒對象,結合《2009年教育概覽:OECD指標》等材料,對幾項指標做出分析,以供我國教育決策部門和學者參考。

一、勞動力人口(25-64歲)受教育情況

不同經濟學家對不同時期、不同地區經驗材料的實證結果顯示:教育水平的提高能夠提高人們在經濟活動中的生產率水平。OECD充分認識到了教育在人力資源發展中的作用,對其成員國的勞動力人口(25-64歲)受教育情況進行了分析。

(一)勞動力人口受教育比例上升

目前,OECD成員國勞動力人口的平均受教育水平如下:

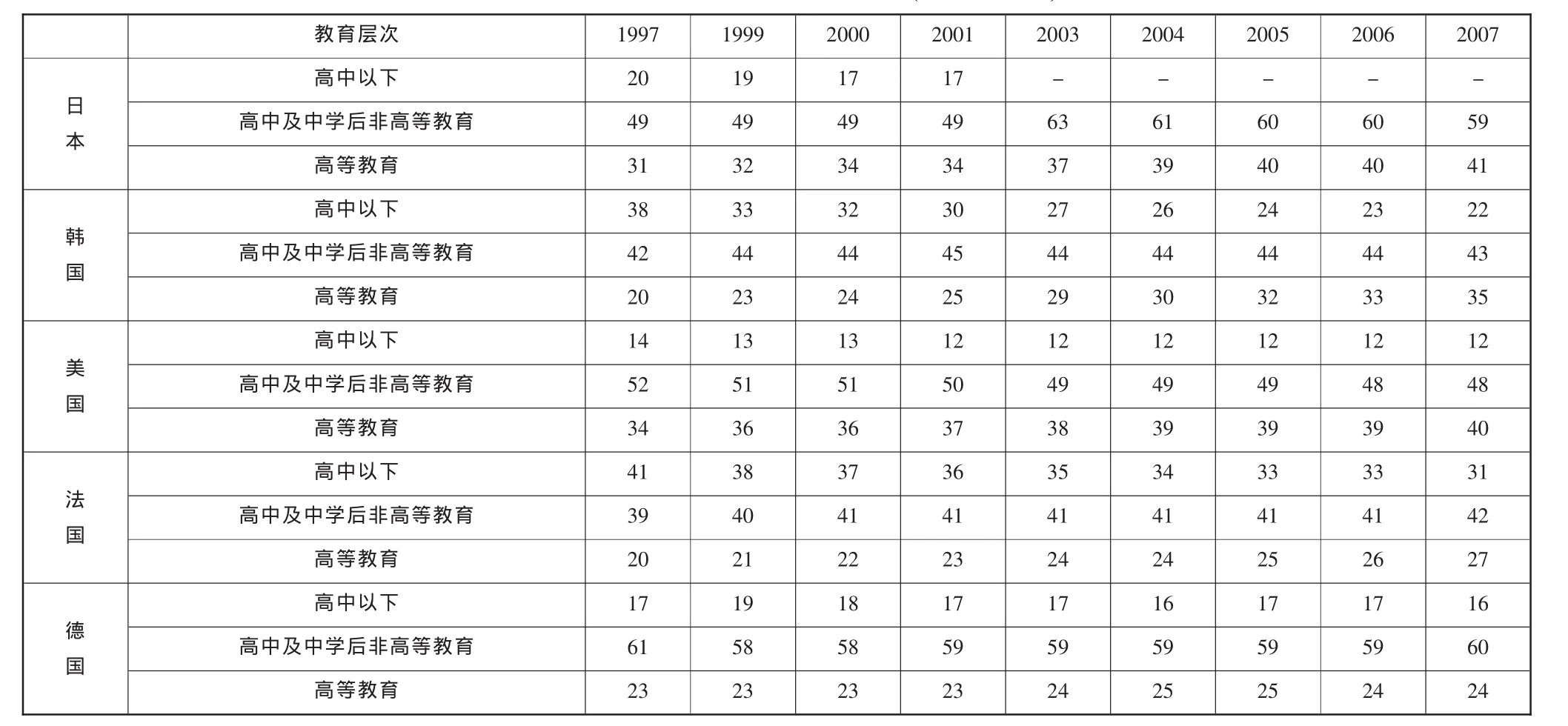

表1 25-64歲勞動力人口的入學率(1997-2007)[1]

受過高中段教育的人口占44%,受過高等教育的占27%。如表1所示,日本、韓國、美國、法國、德國都呈現出相同的趨勢,即受高中及高中以上教育的勞動力人口普遍上升。1997年至2007年十年間,OECD勞動力人口受教育情況得到改善。1997年近37%的成人沒有受過高中段教育,而2007年沒有受過高中段教育的人口比重下降了7個百分點 (30%);1997年只有20%的人受高等教育,這個比例在之后的幾年以平均每年4.5%的速度增長。20-29歲勞動力人口入學率顯著上升。2007年的數據顯示,OECD成員國(除葡萄牙外)中,20-29歲的勞動力人口入學率出現上升,2007年這一年齡段的人口的平均入學率達25%,韓國和德國超過平均水平,接近30%。

(二)年輕一代受教育程度更高

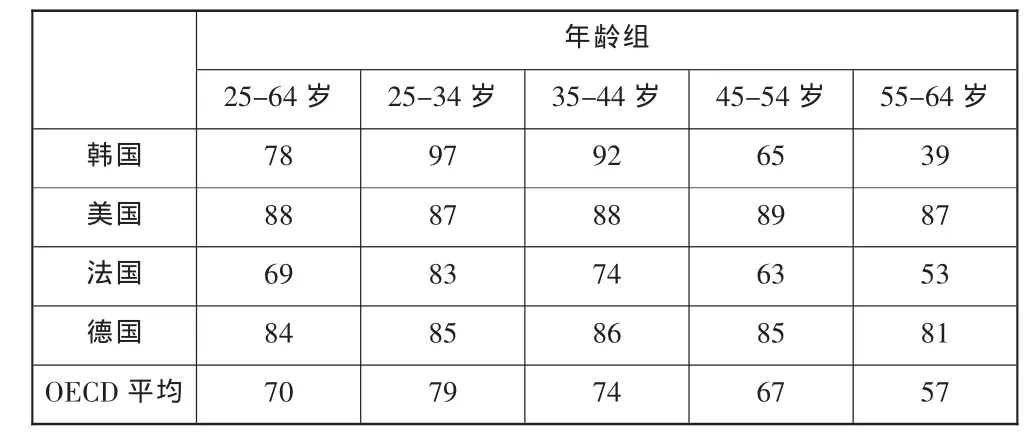

參照表2,對比25-64歲的幾個年齡組,我們發現年輕一代受高中段教育比例更高。在高等教育階段,同樣呈現這一趨勢,即年輕一代受高等教育的比例更高。25-34歲的人口中,OECD國家平均受過高等教育的比例達34%,35-44歲、45-54歲以及55-64歲受過高等教育的比例呈下降趨勢,分別為:29%、25%和20%。

表2 至少受過高中段教育的人口比例(2007)[2]

二、各級教育發展水平

教育與經濟和社會的發展關系密切,人們接受良好的教育,對社會發展至關重要。因此,世界各國都致力于確保兒童和成人都有接受教育的機會。在大部分的OECD成員國中,12年的正規教育已經普及。近年來,學前教育發展迅速,OECD半數以上的成員國3-4歲兒童的入園率已經超過70%。

(一)高中段教育完成率走高

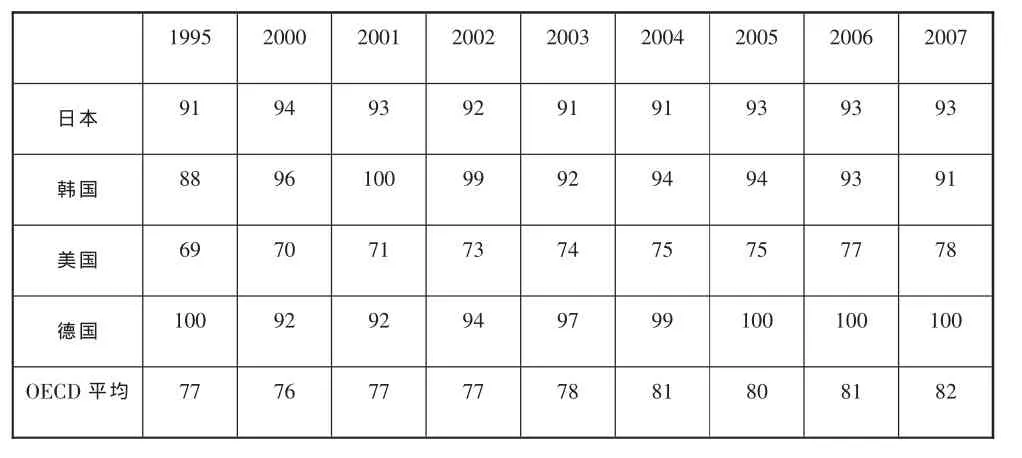

在高中段教育,OECD國家的平均完成率從1995年的77%上升到2007年的82%,提高了5個百分點,其中日本、韓國、德國的高中段完成率較高,2000年以來,均保持在90%以上,德國的高中段完成率甚至達到100%,美國的高中段完成率則低于OECD國家平均水平,但幾年來的完成率也呈現上升趨勢,2007年達到78%,比1995年(69%)提高了近10個百分點,增長速度相對較快(具體見表3)。

表3 高中段教育完成率統計(1995-2007)[3]

(二)高等教育普及化

1973年,美國教育社會學家、加利福尼亞大學伯克利分校社會學教授馬丁·特羅提出了著名的關于工業化國家高等教育發展三階段的學說,即隨著經濟社會的進步,高等教育的發展將從精英化經大眾化達到普及化。高等教育毛入學率在15%以下為精英型高等教育,15%-50%之間為大眾型高等教育,50%以上為普及型高等教育。在精英教育階段,高等教育是希缺資源乃至社會特權;在大眾教育階段,高等教育大眾化是現代工業社會的必然要求;普及高等教育,則是走向信息社會的必由之路。[4]

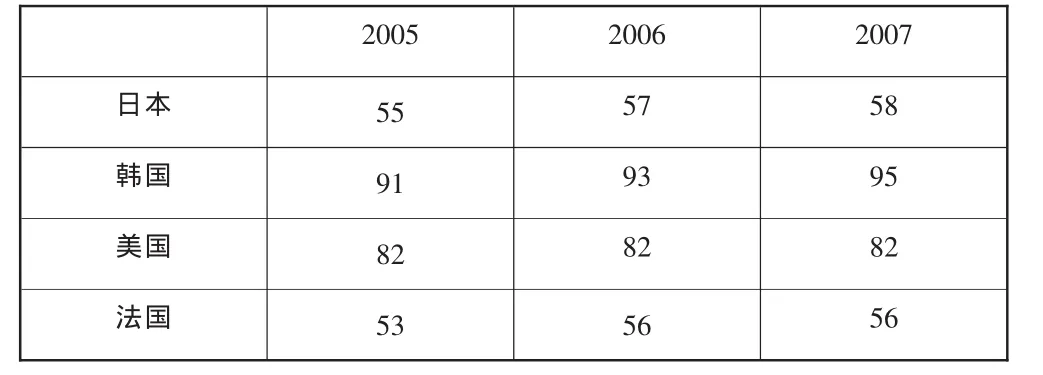

據《2009年教育概覽:OECD指標》,1995年至2007年間,各國的平均大學入學率增長了近20個百分點;39%的年輕人完成了大學學業。表4所列數據為2005至2007年間日本、韓國、美國、法國的高等教育毛入學率,數據表明這些國家都已進入高等教育普及化階段。

表4 高等教育毛入學率統計(2005-2007)[5]

三、教育經費

教育要發展,離不開經費的支持。國際上很多國家和地區都把教育作為優先發展對象,加大教育的公共投入,同時引入民間資源,為建設人力資源強國提供相應的經費保障。

(一)生均教育支出不斷增長

2006年OECD國家的初等教育、中等教育以及中學后非高等教育的生均支出增長了40%。高等教育生均支出盡管增長沒有如此迅速,但從2000年至2006年間也增加了11%。幾乎所有OECD成員國的公共高等教育投資都呈上升趨勢。

報告顯示,OECD國家從初等教育到高等教育每年支出的生均使用經費為8857美元,小學生均使用經費為6517美元,中等教育的生均使用經費為7966美元,高等教育的生均使用經費為15791美元(見表5)。

表5 每年生均使用教育經費(2006)[6] 單位:美元

對比幾個階段教育的生均教育支出,高等教育的生均支出幾乎是初等教育的兩倍。在主要考察的幾個國家中,美國的生均使用經費最高,中等教育階段為10821美元,高等教育階段為25109美元,遠遠高于日、韓、法、德。

(二)平均教育支出占GDP的6.1%

2006年,OECD國家的平均教育支出占國內生產總值(GDP)的 6.1%(見表 6),占所有公共投入的 13.3%(見表7)。1995年至2006年,OECD大部分國家都增加了公共教育投入,2006年OECD國家的各階段教育總支出比1995年增長了44%,這一增速已經超過OECD國家的平均GDP的增長速度。在一些國家,如韓國,公共總支出在GDP中的比例相對較低,但其教育公共支出在所有公共支出中占較高比例 (15%),居OECD國家前列。瑞士國際管理發展研究所(1MD)2007年公布的世界各國國際競爭力排序結果中顯示,韓國的教育競爭力大幅提升,從2006年的 42位,上升了13位[7]。這一排名中教育公共支出占國內生產總值的比例是其重要指標。

表6 2006年OECD國家教育支出占GDP的比重[8]

(三)公共投入和民間投入相互分擔

在教育投入中,公共投入是巨大的組成部分,但民間資源如今也變得越來越重要,民間資金力量可以用來彌補政府教育投入的不足,確保教育事業的蓬勃發展。目前,OECD國家的教育成本開始由國家和私人共同分擔。

表7 公共教育支出占所有公共支出的比重[9]

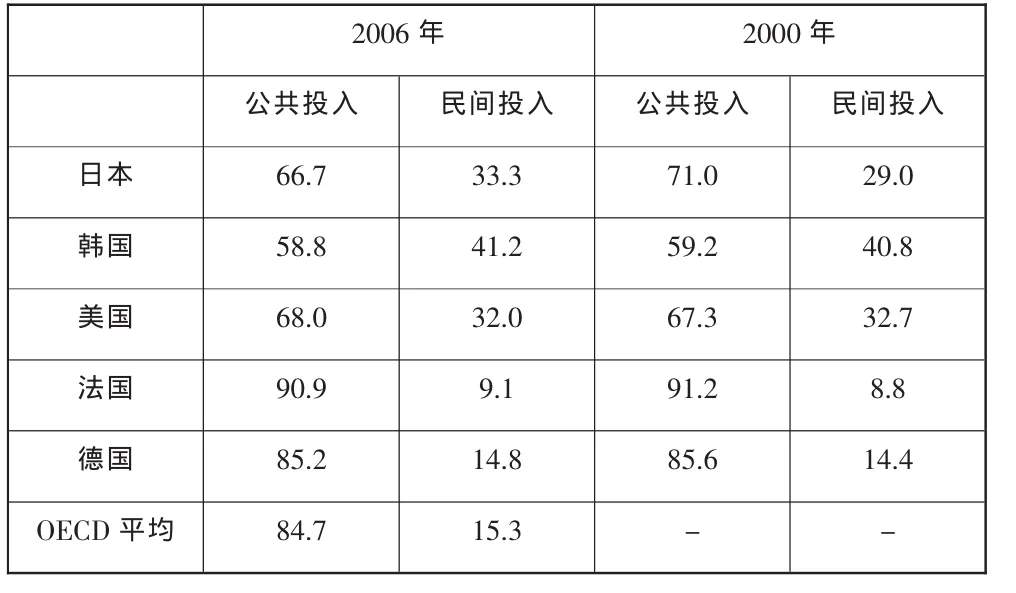

公共投入仍是主要部分。2006年,OECD國家平均各階段教育總投入的84.7%來自公共資源 (如表8所示)。在民間投入上,2006年OECD國家的平均水平為15.3%,各成員國又存在較大差距,如日、韓兩國的民間投入相對較高,分別為33.3%和41.2%,而法國僅為9.1%。但與2000年比較,幾個國家都呈現出相同的趨勢,即公共投入比例下降,民間投入比例相對上升。

表8 2002年與2006年OECD國家教育的公共投入和民間投入的相對比例[10]

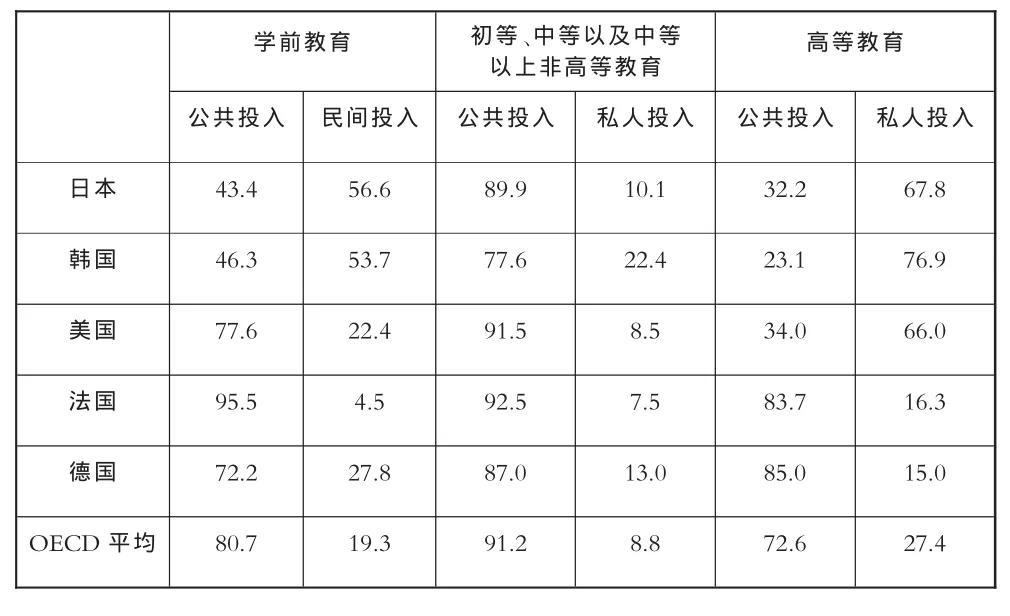

表9 2006年OECD國家中公共投入和民間投入在各階段教育中的相對比例[11]

民間投入在各階段教育分布不一。2006年高等教育機構得到的民間投入份額最大,占 27.4%,其次是學前教育機構,占19%(見表9)。OECD數據表明,從1995年到2006年間,高等教育中的公共經費下降了6個百分點(78%,72%),民間經費所占比重則不斷加大。

四、教學時間與班額

教學是學校教育的最直接表現形式,課堂教學時間的設置必須與學生的年齡特征及身心發展規律相適應,只有科學合理的設置并利用課堂教學時間,才能提高課堂教學的有效性。同時,合理控制班額,有利于實現教育過程的公平,合理的生師比及班額能有效調動師生互動與生生互動。

(一)教學時間的長短與教育階段相關聯

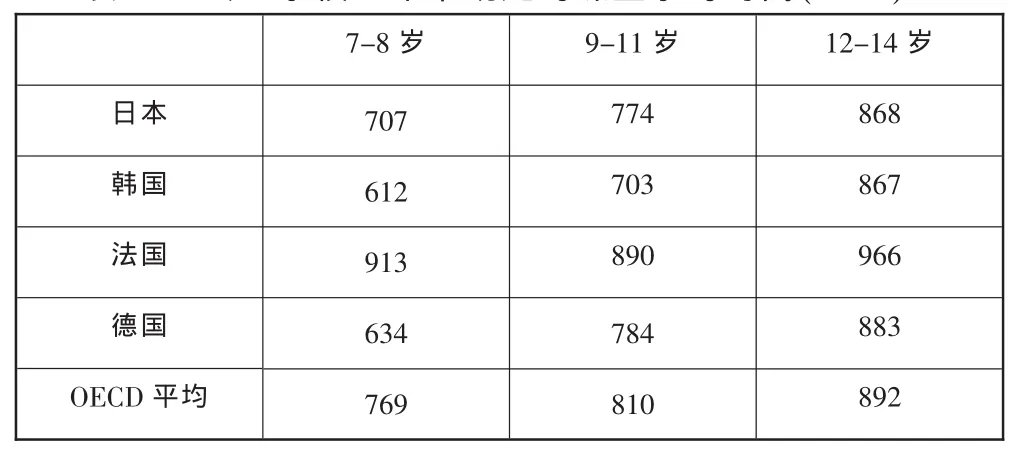

學生學習時間隨著教育階段的上升而增多。如表10所示,OECD國家在義務教育階段,7-8歲的兒童每年學習769個小時,9-11歲的兒童多學習41小時(共810小時),12-14歲的兒童多學習 123小時 (共892小時)。按一年40周其中上課周為32-36周,小學每課時 40分鐘、初中每課時45分鐘計,OECD國家平均每周課堂學習時間折合我國課時即為:7-8歲的兒童平均每周為31.5-36課時,9-11歲的兒童為34-37.5 課時,12-14 歲為 33.3-37.3 課時。

表10 公立學校一年中規定的課堂學習時間(2007)[12]

教師教學時間則與學生的學習時間呈現相反趨勢。OECD國家公立小學的教師平均一年的教學時間為798小時,在初中和高中段,教師的平均教學時間為709小時和653小時。教師教學時間隨教育階段的上升而減少。此外,在義務教育階段,OECD國家核心課程(閱讀、寫作、數學、科學)的課時總體上不到總課時的50%。具體而言,占9-11歲兒童學習時間的47%,占12-14兒童學習時間的40%左右。

(二)班級模式呈現小班化和低生師比

小班化教育有利于學生的全面和諧發展,是世界發達國家和地區普遍采用的基礎教育發展模式。小班化教學中,學生在課堂內所平均占有的時間成倍增加。在課堂上師生之間、學生與學生之間有更充分的時間進行討論和交流,這種互動是師生共同發展的動力。課堂教學中是否實現師生互動,也是我國新課程理念對課堂教學的要求。

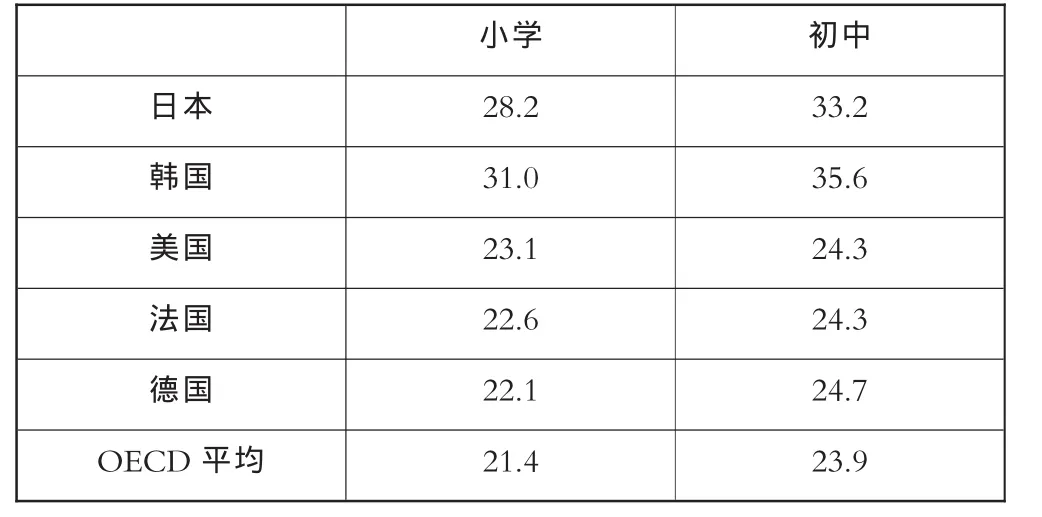

表11 小學和初中的平均班級規模(2007)[13]

OECD國家,小學的班額為平均每班21人左右(見表11),為小班化教學模式。在小學階段,韓國的班額在OECD國家中較大,平均31人;其他國家的班額接近或小于 28 人,如日本 28.2 人,美 23.1 人、法 22.6人,德國 22.1 人。

在初中階段,OECD國家平均班額是24人,除韓國、日本外,其他幾個國家都低于28人每班。

生師比是在校學生數與學校專任教師數的比例。合理的生師比能使學校的人力資源得到優化配置和充分利用,有利于學校辦學效益的提高,有利于教育教學質量的穩步提升,確定生師比的合理性是復雜的系統性問題。2007年OECD國家的平均生師比在小學、 初中、 高中及大學階段分別為:16、13.2、12.5 和15.3,從生師比數據中我們可以看出,這些國家的生師比配置與小班化教學要求存在著內在一致性。

[1][2][3]Education at a Glance 2009:OECD Indicators[DB /OL].http://www.oecd.org/document/24/0,3343.en 26493926323843586328,00.html,1ndicator Al:TableAl.4,A1.2a,A2.2.

[4]吳必康.論美英高等教育大眾化及其社會調控作用[J].世界歷史,1999,(1):3-11.

[5]臺灣教育部.教育統計指標之國際比較(2009年版)[DB/OL].http://www.edu.tw/statistics/content.aspx? site content sn=20241,表1-1-l(續3)

[6]Education at a Glonce 2009:OECD Indicators[DB/OL].http://www.oecd.org/document/24/0.3343.en 264939263238435863281,00.html,lndicator bl:TableBl.1.

[7]出國在線.韓國教育競爭力提升,上升至第29位[EB/OL].http://www.chuguo.cn/a5a6/2007-05 /152006.html.

[8][9][10][11][12][13]Eduction at a Glance 2009:OECD Indicators[DB/OL]. http://www. oecd. org/document/24/0.3343.en 2649392632384358632800.html,1ndicator b2:TableB2.1,B4.1,B3.1,B3.1-3.2,TD1.1,TD2.1.