安舒妥預防持續血壓監測致壓力性紫癜的探討

張紅衛,李秀花

壓力性紫癜又稱血管內壓增高性紫癜,屬于機械性紫癜,是由于血管內壓力增高,血管壁不能承受,破裂出血所致[1]。在ICU病人中進行持續血壓監測,宋曉安等[2]報道,測量間隔在15 min時,綁袖帶部位的皮膚在測量5 h、6 h、7 h時,紫癜發生率分別為13.3%、16.7%、30%。嚴重者可伴有水皰,甚至發生壓力性潰瘍。為了減少、減輕及杜絕壓力性紫癜的發生,我院ICU自2009年1月開始在綁袖帶部位預先貼安舒妥貼膜,減低了壓力性紫癜的發生,效果滿意。現介紹如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2009年1月—2009年3月在我院ICU住院病人126例,其中男71例,女 55例;年齡 45歲~88歲;神經外科病人52例,神經內科病人48例,普外科病人 8例,骨科病人8例,內分泌科4例,呼吸科2例,心內科4例。

1.2 方法

1.2.1 分組 采取隨機分組方法分為兩組,觀察組63例,男40例,女23例;對照組63例,男31例,女 32例。兩組性別、年齡、病情比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2.2 持續血壓監測與局部防護方法 兩組均保持室溫23℃左右,濕度50%~60%,選擇質地柔軟、刺激性小、寬窄適宜的監護儀專用袖帶,系袖帶部位在肘上2 cm~3 cm,綁扎袖帶時松緊適宜(以可伸進 1指為宜),保持平整,減少皺褶,進行持續血壓監測測量間隔時間均為15 min,綁扎袖帶前要仔細檢查上臂皮膚要完整。觀察組:綁袖帶前選擇各種規格的安舒妥貼膜,預先在與袖帶接觸區域皮膚上貼滿貼膜,監測過程中如敷貼被污染或周邊卷邊應及時更換。安舒妥貼膜選用自貼式透明敷料,含有聚安酯和丙烯酸粘附劑,規格有10 cm×12 cm,12 cm×12 cm,15 cm×20 cm。對照組:綁袖帶前與袖帶接觸區域皮膚未貼敷貼,按常規操作。

1.2.3 效果評價 觀察上臂與袖帶接觸部位皮膚如出現散在出血點、條索狀紫癜為壓力性紫癜。

1.2.4 統計學方法 用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

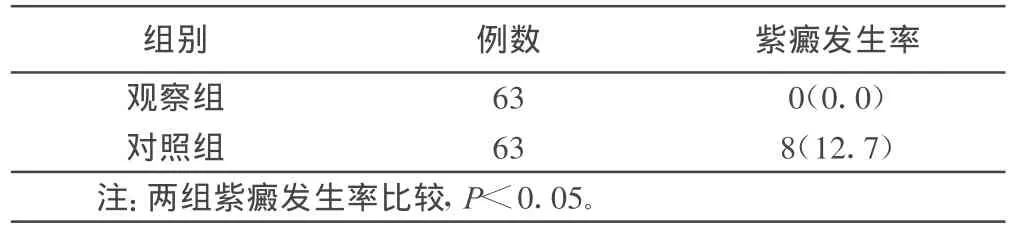

持續血壓監測5 h后,對照組部分病人在與袖帶接觸區域皮膚上開始出現散在出血點、條索狀紫癜或紫癜伴有水皰等壓力性紫癜的表現,兩組紫癜發生率比較見表1。

表1 兩組紫癜發生率比較 例(%)

3 討論

持續血壓監測致壓力性紫癜,是由于血管承受持續、重復、較大壓力,一般測量血壓充氣時比所測血壓高出20 mmHg~30 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)[2],反復測量袖帶易發生皺褶形成剪切力,導致毛細血管破裂出血。安舒妥貼膜為高分子材料,柔和舒適,粘吸性好,而且有高度延展性[3],能隨皮膚皺褶的活動伸縮自如,平均分散壓力,減低毛細血管所承受的壓力和剪切力,觀察組綁袖帶前預先在與袖帶接觸區域皮膚上貼安舒妥貼膜,可有效地緩沖了壓力,預防了壓力性紫癜的發生。持續血壓監測,反復測量,袖帶對局部皮膚摩擦產生較強的刺激作用,使皮膚抵抗力下降,更容易出現破損,加速紫癜發展為潰瘍。安舒妥貼膜具有防水、透氣等特點,覆蓋皮膚后,可提供密閉環境,有效隔絕外界細菌侵入,保護皮膚減少袖帶摩擦。安舒妥為無色透明膜,不影響觀察受壓部位的皮膚情況。貼膜內成分可加快受壓部位的血液循環,改善局部環境,增加皮膚防御能力,有效杜絕紫癜的發生。

臨床工作中除采取貼安舒妥貼膜預防外,護理人員要提高認識,警惕持續血壓監測時袖帶引起壓力性紫癜發生的風險,監測前要檢查皮膚的狀況,監測中要密切注意皮膚變化,規范病人體位,保持上臂盡量伸位外展,避免形成皺褶。清醒病人要主動詢問病人主觀感受,不適及時解決,保證病人安全。

總之,壓力性紫癜在持續血壓監測中一直是一個很棘手的護理問題,臨床中隨著監測時間的延長,其發生率不斷提高。曾采取在袖帶與皮膚接觸之間墊薄毛巾、棉布等方法進行干預,試圖減輕和杜絕紫癜的發生,均因墊物不易固定反復充氣放松后出現皺褶,不僅不能緩沖壓力反而形成剪切力,使紫癜更加嚴重。安舒妥貼膜一直用于壓瘡的預防,效果明顯,利用它的特性探索著在持續血壓監測中應用于壓力性紫癜的預防,經臨床對照觀察有效率100%,其方法簡單可靠,值得推廣。

[1]朱學駿,順有守,沈麗玉.實用皮膚性病學[M].第3版.北京:北京大學醫學出版社,2005:309.

[2]宋曉安,任紅,王桂英,等.持續血壓監測致壓力性紫癜的研究[J].中華護理雜志,2010,45(10):902-904.

[3]周桂芬,張衛富,張彤霞,等.安舒妥貼膜治療褥瘡的效果觀察[J].實用醫技雜志,2006,19(10):3422.