搖拔戳手法治療陳舊性踝關節扭傷34例

高景華 高春雨 孫樹椿 趙國東

(中國中醫科學院望京醫院脊柱二科,北京市朝陽區中環南路6號,100102)

陳舊性踝關節扭傷多由急性踝關節扭傷后失治、誤治或積勞成疾所致,是臨床常見病、多發病,各年齡段均可發生,嚴重影響了人們的日常生活,越來越引起人們的關注。2009年10月-2010年12月,我們運用宮廷搖拔戳手法治療陳舊性踝關節扭傷34例,療效滿意,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 我們從2009年10月-2010年12月,在征得患者同意并簽署知情同意書的基礎上,共收錄34例陳舊性踝關節扭傷門診患者,其中男19例,女15例;年齡12~60歲,平均(35±2.4)歲;病程20d~25個月,平均(5.6±1.5)個月;所有病例均有踝關節跖屈內翻扭傷史,均有踝關節酸痛無力等癥狀,其中踝部輕度腫脹者30例,無腫脹者4例。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 1)有明顯外傷史;2)癥狀:踝關節腫脹、酸痛乏力,關節活動時可有摩擦感,久行、陰雨天時加重;3)體征:外踝前下方及內踝前下方有腫脹、壓痛,內翻、跖屈時活動可受限;4)X線片未發現骨折和脫位;5)病程超過20d未愈者。

1.2.2 中醫證候診斷標準 參考《中醫病證診斷療效標準》[1]制定。筋脈失養:損傷后期,關節持續隱痛,輕度腫脹,或可觸及硬結,步行欠力。

1.3 入選標準 1)符合上述診斷標準;2)年齡12歲~60歲;3)未經開放手術治療,且拒絕手術治療;4)如果已經接受過其他手法或保守治療,經過5d以上的洗脫期。

1.4 排除標準 1)合并皮膚軟組織破損的踝關節扭傷或皮膚病者;2)合并風濕、類風濕、痛風等疾病影響踝關節活動者;3)需手術修補的韌帶斷裂者或合并周圍神經損傷者;4)合并精神疾病或老年癡呆患者。

2 治療與觀察方法

2.1 治療方法 1)患者側臥,傷肢在上,助手握住傷側小腿近端,勿使搖動;2)醫者兩虎口相對,雙手拇指按住外踝縫或內踝縫,余指拿住傷足,將足環轉搖晃6~7次;3)醫者與助手相對拔伸,并將足內翻或外翻;4)在外翻或內翻時,雙手拇指同時向下戳按;5)再用揉捻法,按摩舒筋[2]。本手法隔日1次,3次為1個療程。

2.2 觀察方法 采用Baird-Jackson踝關節評分系統[3]評定陳舊性踝關節扭傷的癥狀體征積分。癥狀體征總積分為100分,分別于治療前、治療3次后與治療結束后1個月共3個時間點進行觀察,并記錄積分。

2.3 統計學方法 應用SPSS 17.0統計軟件進行統計學處理分析。所有計量資料用ˉx±s分析,不同組間比較采用χ2檢驗,組內兩兩比較用LSD檢驗(方差齊)或 Dunnett’s T3(方差不齊)。

3 療效觀察

3.1 療效評價標準

3.1.1 原始積分 患者初始就診治療前的癥狀體征積分之和。訪視積分:患者治療及隨訪期間各訪視時間點的癥狀體征積分之和。

療效指數=(訪視積分-原始積分)/(滿分29-原始積分)×100%。

3.1.2 療效評定標準 臨床控制為癥狀體征消失或基本消失,療效指數≥90%。顯效為癥狀體征明顯改善,70%≤療效指數<90%。有效為癥狀體征均有好轉,30%≤療效指數<70%。無效為癥狀體征無明顯改善,療效指數達30%以下。3.2 治療結果

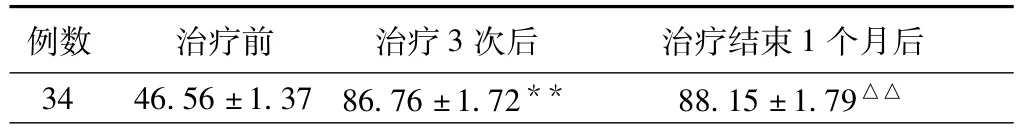

3.2.1 癥狀體征總積分 治療前、治療3次后及治療結束1個月后癥狀體征總積分變化(見表1):治療前、治療3次后與治療結束1個月后的總積分之間的差異有統計學意義(P<0.01)。治療3次后與治療前相比總積分上升,差異有統計學意義(P<0.01);治療結束1個月后與治療3次后相比總積分無明顯上升,差異沒有統計學意義(P>0.05);治療結束1個月后與治療前相比總積分上升,差異有統計學意義(P<0.01)。

3.2.2 臨床療效 總體療效比較:治療結束1個月后與治療3次后相比,總體療效無顯著改善,差異無統計學意義(P>0.05)。不同年齡段的療效比較:治療結束1個月后,12~30歲患者與31~60歲患者的療效無明顯差異,差異無統計學意義(P>0.05)。不同病程的療效比較:治療結束1個月后,病程≤3個月患者與>3個月并≤4年患者的療效無明顯差異,差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 治療前、治療3次后及治療結束1個月后癥狀體征總積分比較(ˉx±s)

4 討論

4.1 發病機制 踝關節是由脛腓骨下端與距骨構成的以背伸跖屈為主的關節,是下肢重要的承重關節[4]。陳舊性踝關節扭傷主要是由于外傷后經久不愈或反復性損傷,或是早期較粗暴的方法整復而引起關節內外血腫機化,發生關節囊和周圍組織纖維粘連,以及關節周圍軟組織損傷或關節錯縫未得到妥善整復治療,因而造成踝關節腫脹、疼痛難消,活動或負重時出現上述癥狀加重[5]。

4.2 搖拔戳手法 陳舊性踝關節扭傷是一種慢性病理過程,中醫認為,其為舊傷,久病必瘀,瘀血阻絡,不通則痛。另外,在踝關節扭傷時,由于外力作用下所出現的骨錯縫和筋出槽的情況在成為陳舊性踝關節扭傷后依然存在,因此非手法整復則難以自愈。而搖拔戳手法為中國中醫研究院首席研究員孫樹椿教授所傳授的宮廷手法之一,其手法講究“輕巧柔和”,手法中的搖晃,可以松解病變關節周圍痙攣的肌肉韌帶,使踝關節中的卷縮、扭轉、錯縫的筋歸其位,行其槽,司其職;手法中的拔伸,可以使踝關節間隙增寬,有利于受損間隙組織的修復;手法中的戳按,可以使踝關節腔內水腫、瘀血清除到最小的程度,且有防止瘀血機化、促進新陳代謝的作用,同時還有復位之功能[6]。諸法的組合應用相輔相成,可以松解粘連,改善局部血運,促進瘢痕組織吸收;同時本手法還可撥亂反正,整復錯縫,舒筋理筋,達到通則不痛、恢復踝關節功能活動的治療目的[7]。因此,用宮廷搖拔戳手法治療陳舊性踝關節扭傷,能獲得立竿見影的效果。

4.3 臨床療效及影響因素 本次臨床觀察中,治療3次后與治療結束1個月后的有效率均為91.2%,兩時間段的總體療效沒有差異(P>0.05),由此可見宮廷搖拔戳手法治療陳舊性踝關節扭傷是有效的,且療效穩定,不易反復。同時本次觀察也驗證了搖拔戳手法的療效與年齡、療程等因素無相關性(P>0.05),說明本手法可應用于絕大多數患者的陳舊性踝關節扭傷,值得推廣。

[1]國家中醫藥管理局.中醫病癥診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:64-65.

[2]孫樹椿.實用推拿手法彩色圖譜[M].北京:中國醫藥科技出版社.1988:114-115.

[3]劉志雄.骨科常用診斷分類方法和功能結果評定標準[M].北京:科學技術出版社,2005:298-299.

[4]劉海全.調經筋手法配合中藥熏洗治療陳舊性踝關節扭傷72例臨床觀察.新中醫,2009,41(12):62-63.

[5]梁新躍.手法整復理筋加2號活血散外敷治療陳舊性踝關節扭傷50例.中醫外治雜志,2008,17(1):20-21.

[6]施杞.現代中醫藥應用與研究大全[M].上海:上海中醫藥大學出版社,1996:116.

[7]北京中醫藥大學東直門醫院.劉壽山正骨經驗[M].北京:人民衛生出版社,2009:363.