顳骨外傷性面癱16例手術治療效果分析

陶安周

(德宏州醫療集團人民醫院 耳鼻咽喉科,云南 德宏 678400)

面神經彎曲穿行于顳骨內部,顳骨骨折常并發面癱,由于意外交通事故日益增多,顱腦外傷顱底骨折不少伴發顳骨骨折出現面癱。外傷性面癱傷情較復雜,有時可多段損傷,顳骨骨折所致面癱的處理至今仍存在爭議,2005年5月~2009年12月間我們選擇了16例傷后即面癱的患者進行了手術治療,并取得了較好的效果,現報告如下:

臨床資料 16例病人中,男性14例,女性2例,年齡12~39歲,平均30歲。左側面癱11例,右側面癱5例,病程為2周至4個月。16例面癱均為外傷至顳骨骨折引發,全部患者都經過使用包括激素,血管擴張藥,神經營養藥等保守治療10d但面癱無改善。

按照House1985年提出的面神經功能評分標準,16例中臨床面神經功能評為Ⅳ級2例Ⅴ級11例Ⅵ級3例,16例病人均做顳骨薄層CT掃描〔冠狀位+水平位〕,電測聽,聲導抗,流淚試驗,味覺試驗等,并初步確定受損部位在膝狀神經節至垂直段間,感音神經性聾3例,傳導性耳聾8例,混合型耳聾5例。縱行骨折13例,橫行骨折2例,混合性骨折1例。

手術方法:手術均在全麻下用顯微鏡和電鉆進行操作,取耳后切口,乳突進路,切開皮膚,皮下組織暴露乳突骨質后多能找到骨折線,做乳突輪廓化,磨開上鼓室顯露錘—砧關節,并沿骨折線尋找面神經管骨折部,發現骨折部位為:膝狀神經節部8例,水平段5例,錐段2例,垂直段1例,用電鉆磨除面神經后氣房顯露面神經乳突段,磨開面神經隱窩顯露砧—鐙關節和面神經水平段,斷橋剪斷錘骨頭,磨開匙突上內顯露面神經膝狀神經節,并找到相應的面神經管骨折部,小心清除骨折部的碎骨片,見面神經有水腫,膨出或神經鞘膜下血跡,同時用金剛鉆磨開骨折部上、下面神經管段骨質,至面神經正常部,并切開水腫的神經鞘膜。7例伴聽骨鏈脫位,故重建聽骨鏈,并1期行鼓室成形術,8例行外耳道后壁重建,術后給抗炎,神經營養治療1周后出院。

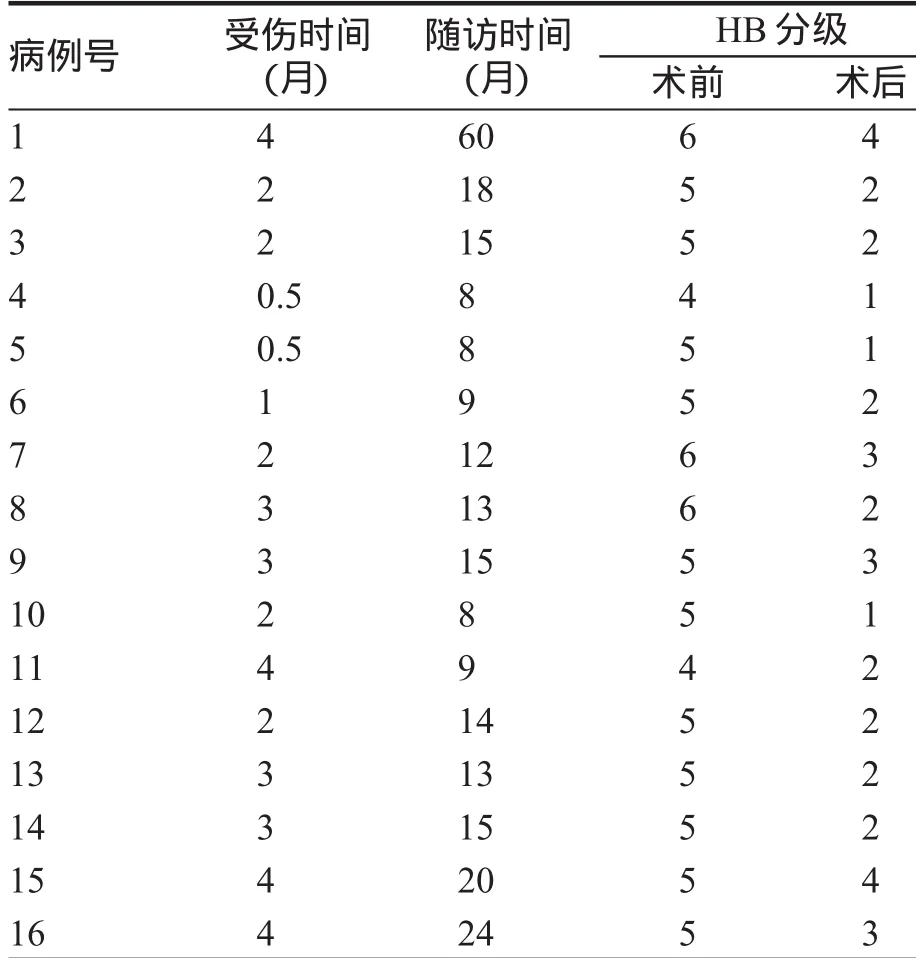

結 果 ⑴手術中確定面神經損傷部位為:膝狀神經節部8例,水平段5例,錐段2例,垂直段1例。⑵16例病人手術均隨訪,時間為8個月至4年7月,結果以HouseBrackmann〔H-B〕分級法作為療效評估標準,術后面癱狀況均有明顯好轉。面神經功能恢復情況見附表。

討 論 顳骨骨折至面癱的外科治療有一定的爭議。有認為70%的病人可自然恢復,而取觀察方試。但據陳兵等研究發現,面神經損傷后神經內壓在不同損傷時期有不同,其高峰期在損傷后1周,隨著神經的變性和神經內壓的升高,其直徑逐漸增大,3~4周后才接近正常,但此時已有大量軸突壞死,面神經功能將恢復不完全。故損傷后1~2周實施減壓手術較為合適。患者傷后即發生面癱是外力瞬間作用于面神管,造成面神經管的骨折錯位而傷及面神經,如果顳骨薄層CT有明確的骨折線或聽力下降者,經保守治療無效使用外科治療是必要的。

附表 面神經功能恢復情況

做面神經減壓手術,術前面神經受損部位的定位診斷非常重要,但基層醫院條件有限,我們從以下幾方面考慮:①通過仔細閱讀顳骨薄層CT掃描可觀察顳骨骨折是橫行,縱行或混合骨折。②術前做流淚試驗可判斷面神經受傷部位于膝狀神經上或下,做流淚試驗可判斷面神經受傷部位于垂直段上或下。③術前聽力學檢查判斷聽骨鏈及內耳是否受損,從而認識面神經水平段受傷情況。經過認真的術前檢查基本確定面神經受損節段和受傷程度,手術前做好充分準備是手術成功率的必要措施。

外傷性面癱發生在面神經水平段和垂直段,無須全程減壓,但神經鞘膜一定要切開,并且神經管一定要磨開至正常面神經為止,面神經全程減壓可增加手術并發癥發生機率,本組16例患者采用了面神經受傷部及相鄰節段減壓方式,具體減壓至面神經正常3mm左右并取得了良好的效果。