彭湃:中國農民運動的第一個戰士

賀莉丹

“彭湃是中國農民運動的第一個戰士。”瞿秋白在《紀念彭湃同志》一文中這樣回憶。

生于優渥之家,而后又與這個大家庭決裂。33歲的人生,短暫卻瑰麗,彭湃用他的一生,踐行著“信仰”二字。

“湃賦性剛強,不與人同”

最早引燃農民運動火種的彭湃被毛澤東稱作“農民運動大王”,而當時海豐農民則稱他為“彭菩薩”。

彭湃,祖籍廣東陸豐吉康。清道光年間,彭湃的曾祖父彭魁從陸豐移居海豐縣。海豐,位于廣東省東南部,南面是碧波萬頃的南海,北面的銀瓶山、蓮花山,重巒疊嶂。一條龍津溪順著銀瓶山蜿蜒而下,將海豐縣城分割為東西兩面。彭湃就出生在龍津溪東面的縣城內。

彭湃的曾祖父彭魁在龍津橋側開了一家經營雜貨兼做經紀的商店,命名為“彭名合”。彭湃的祖父彭藩繼承家業后,除擴大雜貨經營外,還開設了一家木材兼“長生板”(棺材)的貨棧,生意益發興隆;接著,彭藩又大量購置田地,從而集工商業、地主于一身。

到1896年,彭湃出生時,彭家已是當地首屈一指的“大戶”,除每年收租1600多擔外,還放“租仔”(即高利貸)400多擔,并有廁圍4座、魚塭3口、房產60多間,同時彭家還經營雜貨店、魚行與杉行等。

“我的家庭,在海豐縣可以算做個大地主,每年收入約千余石租,共計被統轄的農民男女老幼不下千五百余人。我的家庭男女老少不上三十口,平均每一人有五十個農民做奴隸。”彭湃曾回憶說。

彭湃顯然不耽于家族的蔭庇,他曾經這樣描繪他的故鄉海豐縣,“辛亥以前,海豐的農民一直是隸屬于滿清的皇帝,官僚,紳士和田主這班壓迫階級底下,農民怕地主紳士和官府好像老鼠怕貓的樣子,終日在地主的斗蓋,紳士的扇頭和官府的鎖鏈中呻吟過活。”

彭湃在同輩兄弟中排行第四,所以在家中他習慣性地被稱為“四哥”。自幼聰明伶俐的彭湃在同輩中最得祖父彭藩疼愛。而彭藩兩子過世早,加之彭家的事業在彭湃出生后興旺發達,因此,彭湃被奉為家中福星,備受寵愛。

1901年,不滿5歲的彭湃被送往海豐縣城的七圣宮讀私塾。私塾老師馬紫卿為彭家親戚,對他有意培養。不到兩年,彭湃便能識得幾百字,背誦不少古詩。7歲時,彭湃進入林祖祠小學。老師林晉亭是前清秀才,又是同盟會會員。他常向學生講述文天祥、林則徐、洪秀全等人的事跡,使彭湃幼小的心靈早早烙下革命的印記。

放學后,彭湃接觸最多的就是他的母親周鳳,周鳳本是海豐縣公平山區貧苦農家的女兒,從小被賣到地主黃可同家做婢女,16歲嫁到彭家為庶母,為人謙和,富于同情心。受母親影響,彭湃很小就對周圍的貧苦人家懷有強烈的親近感與同情心。

到彭湃10歲時,父親與嫡母相繼去世,周鳳便承擔起教育彭湃的全部責任。隨著年歲日長,彭湃開始公開表達對于種種不公平現狀的不滿。

“湃賦性剛強,不與人同,時常說起土霸劣紳貪官污吏的故事,便大聲痛罵,甚至在縣里的貴族門口,連經過也不喜歡。”彭湃的母親周鳳曾如此回憶。

1912年,彭湃16歲,家庭讓他完婚,女方為海豐縣鹿境鄉的蔡素屏。雖然彭湃對于這一舊式婚姻非常不滿,但擔心耽誤了女方的一生,最終他同意成親。新婚的第二天,彭湃便耐心說服妻子蔡素屏放開小腳,丟掉纏腳布,并買了一雙新皮鞋讓她穿上。一時間,同族鄰里皆為“轟動”。在當時大多數青年的心中,這種行為確為讓人心動的“時興”之舉。彭湃對于妻子的“改造”,由外而內。蔡素屏沒讀過書,彭湃就抽出課余時間,親自為妻子補習,內容涵蓋文化知識到理想教育。這種補習持續了很久,到1917年彭湃赴日留學后,他還專門請人代為妻子補習。

彭、蔡二人雖為“父母之命,媒妁之言”,但兩人的感情一直篤厚。彭湃留學日本時,曾有一段關于他們“中秋望月寄相思”的佳話流傳。當年中秋時節,彭湃與幾位粵籍同學一道去“中原舍”的中國菜館會餐。飯間,彭湃匆匆離席,大家很詫異,事后方知,原來彭湃與妻子有約,中秋月夜八時整,同時舉頭望月,以寄托彼此的相思之意。

“處在暗房打開了天窗,

見到了陽光”

1917年6月,彭湃東渡日本求學,他先是住在神田區的中華留日基督教青年會館,隨朋友補習日語,同年9月,他考入專門為中國留學生進行預備教育的東京成城學校,并很快掌握了日語。1918年5月,他從該校畢業,并在1918年9月30日,又考入了早稻田大學專門部三年制的政治經濟科繼續學業,同時遷到神田區的“松葉館”公寓居住。

之所以選擇攻讀政治經濟學,“我選定此類專業,為的是將來研究我國的政治經濟,與同道者一起,竭盡全力,秉志改革。”而后彭湃告訴友人。

而彭湃就讀的早稻田大學,是日本早期傳播社會主義學說的主要陣地。1917年底,日本東京帝國主義大學與早稻田大學學生建立了第一個工人學生協會,以研究社會主義問題。

1919年9月,暑期結束,彭湃返回日本。9月18日,早稻田大學成立“建設者同盟”,彭湃申請加入。該“同盟”是由早稻田大學一批激進青年自行組織的研究社團,旨在通過研究社會主義等諸家學說,尋找一條可以避免資本主義發展弊端的“合理社會”。

“建設者同盟”非常重視農民問題,經常組織成員到農村進行調研和生產實踐活動。1920年,彭湃與“建設者同盟”會員一起參加了支持農民減租、保障耕種權利的法庭斗爭。翌年,他又參加了一次對某縣佃農糾紛的實際調查。

這些經歷,加深了彭湃對農民問題的認識,也啟發了他對中國未來革命運動的深思,“中國是農民占多數,中國的革命要依靠農民。”彭湃指出。

同時,彭湃還加入了“勞動者同情會”。1920年,他與李春濤等于東京神田區“松葉館”寓所,發起組織“赤心社”,他們組織學習《共產黨宣言》,并討論俄國十月革命經驗。

彭湃在閱讀了著名社會主義者河上肇的《社會問題的管見》、《唯物論研究》、《近代思想史研究》等著作之后,感到思想上豁然開朗,自稱如同“處在暗房打開了天窗,見到了陽光”。

這段時間內,彭湃的思想也經歷了從無政府主義到社會主義的轉變。

1921年春,接到家信、獲知祖母病重的彭湃,在加緊寫完畢業論文后,提前回國。他所攜帶的物品中,除幾件簡單衣物外,便是馬克思主義著作及其他進步書籍。

“漫天撒下自由種,

佇看將來爆發時”

1921年7月,彭湃約集鄭志云等志同道合者在海豐縣成立了“社會主義研究社”,旨在通過自學與集體討論等方式,探討社會主義問題,該社一共舉辦了12次座談會,在當時引發海豐青年學子的關注。

之后不久,彭湃又發起組織了“勞動者同情會”。在《勞動者同情會的緣由》中,他稱此會創辦的宗旨,即為“表同情于勞動者”,結束“教育與貧民”相分離的現象。

隨著彭湃發起的教育運動影響的擴大,海豐縣“豪紳名流”對彭湃的態度逐漸由“警惕”變為“驚恐”。時任海豐縣教育局長的陳伯華就告誡全縣師生“少談主義,多讀基本科學”,不要被彭湃的說辭所迷惑。

1921年8月9日,陳伯華被迫辭去海豐勸學所長(即教育局長)一職。3天后,海豐學生聯合會組織學生到縣署情愿,要求任命彭湃為勸學所長,時任縣長的翁桂清不敢受理,將此意見轉給時任廣東省長兼粵軍總司令、獨攬當時廣東軍政大權的陳炯明。之后,陳在廣州面見彭湃,順水推舟,指示翁桂清委任彭湃為海豐勸學所長。

這樣,在1921年10月1日,彭湃就任海豐勸學所長。在任職的第一天,他就發表布告,宣布將普及教育,推廣鄉村教育,以服務貧苦勞動者。他親手畫了一米多高的馬克思和克魯泡特金兩幅畫像,掛在自己的辦公室內,并寫了如下對聯貼在臥室,“漫天撒下自由種,佇看將來爆發時”。

緊接著,彭湃開始大刀闊斧地對海豐縣的教育制度進行改革,其中包括:發展農村教育,增辦女子學校;革新教育內容,刪除舊課本中封建落后、不切實際的內容,挑選《新青年》、《新精華》等進步雜志中的優秀文章作為教材;革除積弊,改善教師待遇……

次年1月3日,勸學所改為教育局,彭湃遂改任海豐縣教育局長。

時值“五一”國際勞動節將至,彭湃與楊嗣震、李春濤商議,決定組織全縣學生舉行游行示威,以擴大社會主義宣傳。為此,他專門作了一首《勞動節歌》。這場游行因為大雨而推遲至當年5月4日。當天,學生余漢存高舉大旗作前導,上書醒目大字“赤化”,各校師生手執彩旗、敲銅鼓吹喇叭,唱著《勞動節歌》,呼喊“勞工神圣”的口號,浩浩蕩蕩,穿街而行。

這是海豐歷史上第一次為慶祝“五一”主題而舉辦的游行。不僅驚動了全城,亦引發海豐統治勢力的劇烈反彈。陳炯明獲悉后,也大為不安,致電彭湃,“君非百里才”,希望他離開海豐,到廣州任職。當年5月9日,彭湃被撤去海豐教育局長職務。

“入農會,就像過河”

1922年6月,彭湃抱著“我即貧民”、“我即制度的叛逆者的態度”,只身走入農村宣傳革命。農民看見身穿白制服、頭戴白帽、腳穿皮鞋的他,都以為是“官貴子弟”,不是敬而遠之,便是避而不答。

與此同時,他還得面對周遭幾乎一致的懷疑與阻撓。家人供彭湃出洋留學,原是期盼他出學入仕、光宗耀祖,沒想到他非但不做官賺錢,反而倒貼家產搞什么“社會革命”,內中壓力,可想而知。彭湃曾回憶,“除了三兄五弟不加可否外,其余男女老幼都是恨我刺骨,我的大哥差不多要殺我而甘心。”

但彭湃主意已定,他暗下與家庭決裂之決定,搬離家庭即為明證。

他還嘗試了許多方法去接近農民,比如,穿起粗布衣裳、戴上斗笠,光著腳板,盡量在形象上接近下層民眾。再如,他選擇一處民眾來往頻繁之地作為固定宣傳點,彭湃將地方選在了龍山腳下天后廟前的十字路口,這里有棵大榕樹,是盛夏百姓納涼的好去處,彭湃攜帶留聲機,大聲播放音樂,他還自編歌謠,教附近的牧童傳唱。

這種通俗的表達方式,逐漸被農民所接受。1922年7月29日晚上,彭湃與另外5位農民組成一個六人秘密農會,邁出了海豐農民運動的第一步。這也是海豐第一個有組織、有紀律的農民團體。對奉勸缺乏合作性的分散農民參加農會,彭湃耐心解釋,“入農會,就像過河,這岸痛苦,對岸幸福,如果人人怕淹死,互相推諉,就永遠過不去;加入農會,就是聯起手過河,一人跌倒,就能被其他人攙扶起來。”

依靠會員內部這種類似于“生死相幫”的規則與行動,農會在當地民眾中逐漸站穩了腳跟。隨著農運的發展,各種掣肘與阻力越來越大。在彭湃的祖父彭藩去世后,長兄應培干脆提出分家,揚言要與彭湃斷絕關系。

對于分家一事,彭湃根本不予理睬,只是淡淡回應:家中東西全是搶自農民的,本應還給他們,何來家可分?

最后,堂兄彭承訓代彭湃領回了分得的70石租,彭湃拿到這些地契后,當即決定將之送還給佃戶,但未想到,那些祖輩以租佃為生的農民卻大為不解,無論如何,都不敢接受。最后,彭湃不得不以“看戲”名義,將這些佃農約集到龍石埔廣場,當面將地契付之一炬。據彭湃的母親周鳳回憶,當時,圍觀者有一萬多人,彭湃將先世所記下的田契鋪約一張一張焚燒殆盡,并在臺上大聲演講:“我祖父遺下產業是由剝削而來的,耕者有其田,從此以后,彭家的租谷一升一合歸還大家農民兄弟享受,農民們不要擔還我。”全場掌聲雷動。

“世上無難事,只怕少同志”

1923年1月1日,海豐總農會在海豐縣城召開大會,正式宣告成立。這是中國革命史上的一個里程碑,這表明我國新民主主義革命時期的農民運動進入有綱領有領導的新階段。彭湃親自為海豐總農會設計了會旗和印章。

當年7月,廣東省農會成立,彭湃被推選為執行委員長。廣東省農會范圍轄及粵東幾縣,以海豐為中心。所屬會員共26800余戶,13.4萬人,其中海豐12000戶,6萬人。

1924年,中國國民黨召開第一次全國代表大會,大會中,國民黨中央還設立農民部和工人部,共產黨員林伯渠、國民黨員廖仲愷分別被委任為農民部長和工人部長。

當年4月上旬,彭湃出任國民黨中央農民部秘書,這時,他也從一名社會主義青年團員轉為中國共產黨黨員。

彭湃常感嘆,“世上無難事,只怕少同志。”他最早建立農民武裝,保衛和促進了農民運動的發展。1924年10月,彭湃等領導成立了廣寧農民協會,并建立了縣農民自衛軍。之后指揮農民自衛軍和孫中山大元帥府的鐵甲車隊取得了對地主武裝斗爭的勝利,有力地推動了當地的減租運動。

1926年8月,毛澤東主辦的第六屆農講所學員300多人,在蕭楚女的帶領下,到海豐實習、考察。毛澤東在聽取蕭楚女的匯報后,對彭湃領導的海豐農民運動的成就深表欽佩,同年9月1日,他在《農民運動》第八期發表的《國民革命與農民運動》一文中這樣評價,“全中國各地都必須辦到海豐這個樣子,才可以算得革命的勝利,不然任便怎么樣都算不得。”

1925年,彭湃被推舉為國民黨廣東省黨部農民部部長。此外,他還注意從理論上總結農民運動的經驗,指導農運深入發展。

次年,彭湃寫的《海豐農民運動報告》開始在國民黨中央農民部機關刊物的《中國農民》第一、二、四、五期上連載。其中詳盡敘述了海豐農民運動的全過程,真實記載了彭湃本人自1922年到1924年的革命活動及思想狀況。

這是中國共產黨較早發表的專門總結農民運動、闡明農民問題的重要著作。1926年,毛澤東在《農民問題叢刊》序言中指出:《海豐農民運動報告》及有關廣東農民運動的材料,“乃本書最精粹部分”;1927年,瞿秋白在毛澤東的《湖南農民運動考察報告》序言中,將該書與《海豐農民運動報告》并列,奉勸中國的革命者,個個都應讀一讀這兩本書。

“你們看,

我要像這條龍一樣升天了”

1927年3月,中華全國農民協會臨時執行委員會于武漢成立,彭湃和鄧演達、毛澤東、方志敏等13人被選為臨時執行委員,擔負起領導全國農民運動的重任。

4月上旬,彭湃出席了毛澤東主持召開的粵、湘、鄂、贛四省農協代表及河南農民自衛軍代表聯席會議,會上,彭湃對毛澤東提出的重新分配土地、根本解決農民問題的主張,表示積極支持。

10月30日,在中共東江特委的領導下,海陸豐農民為了反抗國民黨的屠殺政策,舉行第三次起義,奪取了政權。隨后,彭湃受派從香港回到海陸豐,負責籌建工農兵蘇維埃。

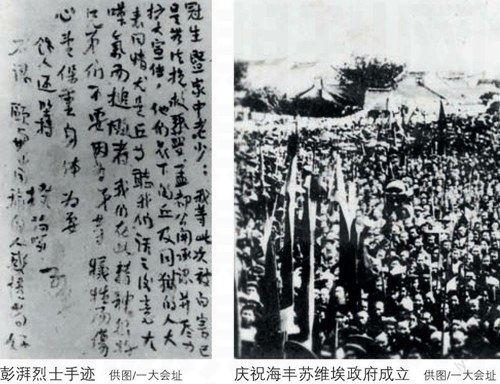

11月13日和11月18日,陸豐和海豐先后相繼召開工農兵代表大會,宣告海陸豐工農兵蘇維埃建立。這是中國第一個紅色政權。它的建立,是中國民主革命史上一個里程碑式的事件。盡管在敵人的瘋狂反撲下,海陸豐蘇維埃政權只堅持了4個月,但它為以后紅色政權的建設在理論和實踐上積累了經驗。

1928年3月26日,僅存在4個月的海陸豐蘇維埃政權,重新籠罩在白色恐怖之中。1928年6月,因叛徒告密,彭湃的妻子蔡素屏在飽經酷刑后,慘遭殺害。1929年8月24日下午,時為中央政治局委員、中央農委書記兼江蘇省軍委書記的彭湃,到上海新閘路經遠里參加江蘇省軍委的會議。因叛徒白鑫告密,彭湃等被捕。

在彭湃等被捕的當晚,主持中央軍委、中央組織部工作的周恩來,立即召開軍委特科緊急會議,為確保營救成功,周恩來建議特科同志,凡會使槍的都盡量參加。營救人員決定在敵人押送彭湃的中途楓林橋附近截車,因為這里是押送犯人到龍華淞滬警備司令部監獄的必經之路。但由于時間太過倉促,等人員、偽裝設備及武器一切安排就緒,比預定到達的時間已晚了一兩個小時。營救人員等了很久,也未見囚車經過,后來方知,由于拖延時間太久,押送彭湃等人的囚車早已經過。

在彭湃給周恩來寫了最后一封信后,國民黨對彭湃反復施以酷刑,直至他手足俱折,體無完膚,連續暈厥達9次之多。彭湃被抬回牢房后,難友們看到他的樣子很難過。彭湃忍著傷痛,在墻壁上畫了一天龍,風趣地說:“你們看,我要像這條龍一樣升天了。”

8月30日,臨上刑場之前,彭湃與楊殷等人將身上衣服脫下,送給難友,又對他們及看守士兵作了臨別贈言,接著,他們高唱《國際歌》,呼喊口號,坦然走上刑場。槍聲響起,這位掀動了半個中國的革命領袖,英勇就義。

彭湃等犧牲后,周恩來含淚連夜起草《中國共產黨反對國民黨屠殺工農領袖宣言》。11月11日晚間,中央軍委特科鏟除了叛徒白鑫。

“這是帝王鄉,誰敢高唱革命歌?哦,就是我。”——《赤心周刊》曾刊登彭湃的一首題為《我》的詩,充分表達了他的精神特質。而這樣的慷慨赴死,只為信仰。只因為心中有信仰,而將死亡看作是生命最美麗的句點。