文化差異對外商在華直接投資的影響

蘇柏成

(浙江工商大學 經濟學院,浙江 杭州 310018)

一、引言

隨著經濟全球化和區域經濟一體化發展步伐的加快,國際間資本要素的移動更加頻繁,對外直接投資(FDI)對世界經濟、貿易的影響和推動力日益突出,跨國公司作為FDI的主體和載體,在各國乃至世界經濟發展中扮演著越來越重要的角色。伴隨著我國經濟市場化和現代化進程的逐步推進,越來越多的外國企業進駐我國,這既是經濟全球化發展的必然結果,也是現代市場經濟條件下企業競爭與發展的客觀必然。據2010年7月聯合國貿易和發展會議發布的《2010世界投資報告》的資料顯示,目前全球共有82000家跨國公司,同年9月在廈門發布了《2010—2012年世界投資前景調查報告》,報告指出,中國仍是跨國公司首選的投資目的地。

企業對外直接投資并非總是一帆風順,而且要承受比在國內投資更大的風險。Miroshink(2002)認為,文化是導致跨國公司海外業務問題和失敗的重要因素。

二、文獻綜述

雖然對影響跨國公司投資決策的研究長期以來集中在技術、地點、東道國經濟結構、政策措施以及廉價資源的可獲得性等傳統因素方面,很少有人使用文化因素作為決策的一個解釋變量,但研究表明文化不僅是區位優勢因素之一,而且應該被看作選擇投資目的地時各整體性因素中一個不可或缺的環節。

國外對文化影響對外直接投資的研究比較早,并給予了一定的重視。Yoshino(1976)指出跨國公司在選擇投資目的國時,除了對構成區位優勢的傳統因素加以考慮以外,文化和文化的相似性在決定對外投資結構和范圍時的影響越來越大,Davidson(1980)對美國FDI投資區位選擇的研究也支持了文化的相似性比市場規模、關稅、成長性等更需要優先考慮的觀點,同時,他指出處于成熟階段的跨國公司投資區位的選擇對文化環境的敏感度不高。

D’Souza&Peretiatko(2005)在解釋澳大利亞消費品制造業比韓國、新加坡等新興亞太地區國家更吸引美國投資的研究中發現,相似的文化背景能更好地解釋為什么美國對消費品制造業的投資更愿意選擇澳大利亞而不是亞太地區。

Woodcock(1994)等人建立了一個投資決策階段模型,指出跨國公司根據文化距離的遠近確定在不同國家直接投資的時間順序。一般說來,文化距離越近,越容易進行溝通,協調成本就越低,跨國公司總是喜歡在文化距離近的國家實行內部化擴展。Benito&Gripsrud(1992)對挪威跨國公司的實證研究推翻了Woodcock的結論,他們的研究結果證實挪威MNC的投資決策與文化距離的遠近沒有必然聯系。

Veuglers(1991)采用語言變量代表文化相關性,通過對投資于經合組織(OECD)各國的投資國研究,發現該變量是影響國際直接投資在經濟合作與發展組織內部分布的最重要因素之一,而交易成本、東道國政府的干預等因素的作用卻表現不明顯。

Crosse&Trevino(1996)利用多維度模型研究FDI時,用文化相近性作為文化變量,發現文化距離影響流入美國的FDI。

以杜能(1986)和韋伯(1997)為代表的古典區位理論,將成本最小化作為區位選擇的標準,即外商更傾向投資于交易成本較低的地區,而文化差異因素作為交易成本之一,被認為是影響FDI的負面因素,但是近年的研究發現,文化差異與FDI直接的關系并不總是負相關。

Thomas&Grosse(2001)則發現,文化差異與墨西哥吸引的直接投資之間是正相關關系。盡管作者并未作出合理的解釋,但可以肯定的是,文化差異作為影響跨國投資活動的因素,其效應在發生著變化。

Loree&Guisnger(1995)發現在1977年文化差異對美國的直接投資影響顯著(負相關),而在1982年的研究中卻發現其影響作用不再顯著。Li&Guisinger(1992)的研究也支持了這一觀點,他認為其原因可能是多方面的,由于全球經濟一體化,國與國之間在培訓、溝通等方面的增多,導致國與國之間的文化差異影響減弱。如此看來,文化差異對對外直接投資的影響并不是一成不變的。

由于歷史、地理等因素造成不同的地區有不同的文化,而研究表明,不同的文化對管理、生產、研發等均有顯著影響,因此投資國在選擇投資區域時,將對不同文化環境,采取不同投資策略。

Klein(1990)提出與美國相比,日本跨國公司授予外國子公司的權限更多一些,而代理成本卻并沒有顯著增加。其原因在于母公司受日本文化影響,普遍存在相互信任人際關系,管理風格也較多地采取協商式,母公司的企業文化滲透到國外子公司中去,成為子公司的主流亞文化,因此在子公司,信任與協商成為管理風險的主要方法,這就很容易使委托人和代理人目標一致,代理成本就要低一些。

Casson(1991)認為一些宗教教旨主義國家宗教勢力排斥科學技術在現代經濟活動中的領導作用,結果這些國家雖然有足夠的自然資源和物質條件,卻缺少企業家精神和技術創新;相反,法國自拿破侖時期就把科學技術放到重要位置,工程技術人員地位相當高,形成了崇尚技術的歷史淵源,造就了法國在高速列車、小型通信系統、遂道工程、電力技術等方面的世界領先,法國跨國公司一般都比較依賴母公司的技術優勢。

Ghemawat(2003)發現不確定性和風險偏好也存在國別差異,重大突破性技術創新較多在不嚴格規避風險的國家出現。同時他還發現個人主義比集體主義對企業技術創新有更大的相關性。

Shane(1992)認為,某些文化在創新性活動方面所具有的比較優勢導致他們能夠更好地開發新技術、創意和產品。那些在有組織、有規律活動方面具有優勢的國家能夠更好地利用新發明、工藝革新和新產品。

三、文化距離對外商直接投資的影響

對文化距離研究影響較大的Hofstede(1988,1994)對文化的五維度界定,在20世紀80年代初,荷蘭文化協作研究所所長霍夫斯特德(Hofstede)教授在對跨國公司IBM(國際商業機器公司)的50種職業、66種國籍的雇員所回答的11.6萬份問卷(每份問卷有50個問題)進行分析的基礎上,認為文化是具有相同的教育和生活經驗的許多人所共有的心智程序。這種心智程序形成某一地區的人們以某種特殊的方式思考、感覺和行動的心理定勢,并歸納出比較不同文化價值觀的四個方面:權力差距、不確定性的規避、個人主義與集體主義、男性度與女性度。此后,他接受了有的學者用中國人的價值觀(儒家文化的價值觀)進行跨文化研究后對其理論的質疑,從中歸結出他的文化價值觀的第五個方面:長期觀與短期觀。

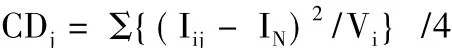

多數學者在衡量文化差異這個變量上采用Kogut和Singh(1988)的衡量文化差異的綜合指標,其代數表達式為:

此處,i代表的是 Hofstede總結的維度,i=1、2、3、4、5,Vi代表的是第i個維度的方差;N,j代表的是兩個不同的國家—東道國和母國;Iij代表j國的第i個文化維度指數;CDj代表東道國與j國的文化差異。

筆者按照Hofstede總結的五維度數據,根據上述公式計算了對我國直接投資前十位的國家和地區的文化差異度,如表1:

表1

表1中第二列為2009年對華投資前十位國家和地區的實際直接投資額。按實際使用外資規模排序,截至2009年底,對華投資的前十位國家和地區分別是:中國香港467.28億美元,占全國累計實際利用外資規模的比重為50.90%;日本43.33億美元,占比為4.72%;新加坡36.07億美元,占比為3.93%;美國25.74億美元,占比為2.80%。

其中,東南亞國家對華投資明顯高于其他各洲國家,中國香港占累計利用外資的一半以上,而美國、德國等發達國家在國際金融危機爆發后,對華投資有所放緩,但2009年已經出現上升趨勢,德國、加拿大、荷蘭均在2008年投資量基礎上有所增加。縱觀排名前十位的投資國家或地區,可以發現,有3個地區是中國領地,日本、韓國、新加坡也均是受中國文化影響較大的國家,其與中國的文化差異也較小,而德國、美國、加拿大、荷蘭與中國文化差異較大。

從表1中可以發現,對華投資前十位的國家與地區不僅包括了文化差異較小的亞洲地區,同時也包括文化差異懸殊的歐美國家(筆者計算出最大的文化差異為6)。因此,文化距離對投資的影響在我國并不顯著。

四、心理距離對外商在華直接投資的影響

做類似研究的學者也比較關注“心理距離”。Beckennan(1956)在國際經濟學中最早引入心理距離概念,用以反映跨國公司在海外市場銷售產品或服務時,由于國外復雜的環境造成的投資不確定性。Benito&Gripsrud(1992)把它界定為阻礙或干擾跨國公司在國外陌生環境中學習的因素,發現瑞典跨國公司最先投資在文化相似或心理距離較近的國家,然后再逐漸向心理距離較遠的國家和地區投資。

Kogut and Singh(1988)發現跨國公司母國與東道國之間的心理距離是管理者在東道國經營中對成本和不確定性的主觀感知。在心理距離大的國家投資.管理者認為外部的風險較大。但是對于心理距離的界定以及心理距離與文化距離的關系在理論界長期爭論不休。

筆者傾向于將心理距離表示為投資者認為對東道國投資的不確定性及風險,即有別于文化距離,而對外商直接投資產生影響。并且用華裔人口數占投資國人口總數的比例來表示投資國與我國之間的心理距離。理由為華裔人口越多,與投資國之間的交流越多,投資國對華人了解更多,就會降低投資國對中國之間的信息、心理障礙,以此降低對投資的風險和不確定性估計。

根據高清(2003)的統計,列出對華投資前十名國家和地區的華裔人口比例,見表2。

表2中除了中國地區(港澳臺)以及新加坡以外,其他地區人口比例均在0.1%左右,即每1000個人口中就有一個是中國人,因此,這些國家對中國比較了解,而其他發達國家的華裔人口比例,如芬蘭、波蘭均為十萬分之一,希臘為萬分之一,可能就是其對華投資較少的原因之一。

表2

五、結論與建議

本文通過比較在華投資前十位的國家和地區與我國的文化距離和心理距離,發現文化距離對在華直接投資影響并不顯著,而心理距離與在華投資呈負相關。但本文沒有進行模型定量分析,所得結果需要實證檢驗。

引進外資不僅可以促進我國經濟增長,同時也可以引導我國產業轉型升級并帶動就業,單就文化方面而言,我國政府更應該傾向消除外商對華的心理距離,增加溝通了解的機會,降低外商對我國的不確定性心理;在基礎設施建設和政策引導的基礎上,樹立我國在國際上的良好形象,降低外商對我國的風險評估,以此吸引更多外商來華投資。

[1]Davidson W.The location of foreign direct investment activity:Country characteristics and experience effects[J].Journal of International Business Studies,1980,11(1):9-22.

[2]Woodcock C,Beamish P,Makino S.Ownership -based entrymode strategies and international performance[J].Journal of International Business Studies,1994,25(2):253-273.

[3]Benito G.,Gripsrud G.The expansion of foreign direct investments:Discrete rational choices or a cultural learning process[J].Journal of International Business Studies,1992,23(3):314 - 330.

[4]Veuglers,R,Locational Determinants and Ranking of Host Countries:an Emprical Assessment[J].Kyklos.Vol.44,1991

[5]Duoglas E.Thomas and Robert Grosse,Country - of-origin Determinants of Foreign Direct Investment in an E-merging Market:The Case of Mexico[J].Journal of International Business Studies,23(4):675 - 696.