歐盟國家對外貿易發展狀況分析

堯 曉

(黑龍江大學經濟與工商管理學院,黑龍江 哈爾濱 150001)

歐盟的前身是歐洲共同體(簡稱“歐共體”),即歐洲經濟共同體、煤鋼共同體和原子能共同體的統稱。1993年11月1日,歐共體正式易名為歐洲聯盟(簡稱“歐盟”)。截至2011年11月歐盟共有英國、法國、德國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、愛爾蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、馬耳他、塞浦路斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞27個成員國。

歐盟于2002年1月1日正式啟用統一貨幣——歐元(英國仍使用英鎊)。并設立歐盟理事會、歐盟委員會、歐洲議會、歐洲法院、歐盟審計院、歐洲經濟和社會委員會、地區委員會、歐盟中央銀行和歐盟投資銀行等一系列相應機構。

一、歐盟對外貿易狀況

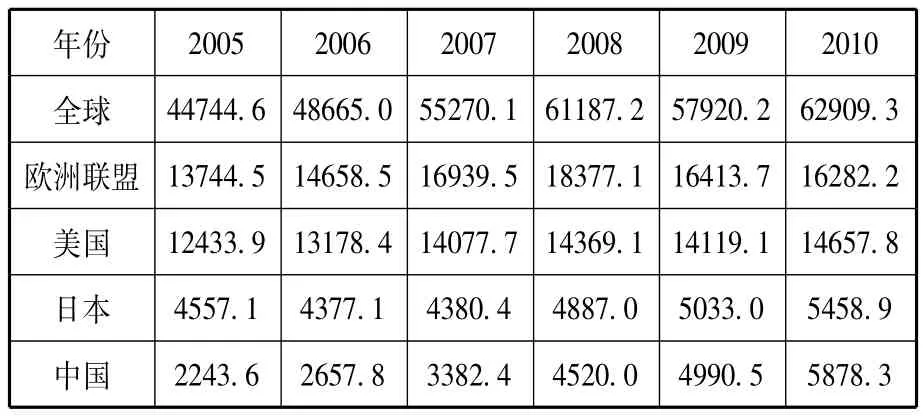

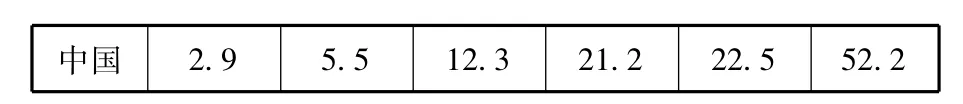

2005—2008年,歐盟的GDP均占全球總GDP的1/3左右,2009年(28.34%)和2010年(25.88%)有所下滑,但依然高于美國,更遠遠超過日本,總體經濟實力強大(詳見表1)。

表1 2005—2010年世界主要國家GDP 單位:10億美元

(一)歐盟進出口狀況分析

2002—2008年,歐盟的進出口穩定增長。2009年受美國金融危機影響大幅扭轉,歐盟27國的對外貿易總額下降到32014.27億美元。出口下降20.6%,達15285.78億美元;進口下降了27.4%,達16728.49億美元。2010年稍有回升,對外貿易總額上升至37639.31億美元,出口額上升至17862.73億美元,進口額上升至19776.57億美元。

從歐盟進口情況看,2009年歐盟主要產品進口額均有所減少,主要包括礦產品、機電產品、化工產品、運輸設備和紡織品及原料。中國作為歐盟進口貨物的第一大來源,從中國的進口下降至2994.34億美元,在機電產品和紡織產品及原料方面,歐盟從中國的進口額居其首位,分別達到1350.42億美元和428.32億美元。而從第二大來源地美國和第三大來源地俄羅斯的進口分別下跌至2155.23億美元和1448.79億美元。2010年情況有所扭轉,從中國進口額大幅上升至3731.51億美元,從美國進口額上升至2204.68億美元,從俄羅斯進口額也大幅上升至1880.52億美元,主要進口產品包括礦產品、機電產品、化工產品、運輸設備和賤金屬及制品。其中,在機電產品和賤金屬及制品方面,歐盟從中國的進口額居首位。在化工產品和運輸設備方面,歐盟從美國的進口額居首位。而俄羅斯則是歐盟礦產品進口第一大來源地。

從歐盟出口情況看,2009年歐盟出口總額急劇下降,其中,歐盟對美國出口額同比下降了23%,但美國仍是歐盟貨物出口的最大目的地,出口額達2796.74億美元;在機電產品、化工產品、運輸設備和礦產品方面歐盟對美國的出口額均居首位;出口最多的是化工產品,達717.44億美元。瑞士是歐盟的第二大出口國,2009年歐盟對瑞士的出口額同比下降了14.4%,出口額為1214.66億美元。中國成為美國和瑞士之后的第三大歐盟貨物出口國,2009年歐盟對中國出口額同比下降1.5%,為1131.32億美元,在賤金屬及制品方面歐盟對中國出口額達到119.51億美元。在2008年歐盟的第二大出口國俄羅斯在2009年下降到第四位,低于瑞士和中國,歐盟對俄羅斯的出口大幅減少,僅有905.46億美元。2010年歐盟出口情況有所回升。其中,對美國出口額達3135.28億美元,仍居榜首,在歐盟五大類出口商品(機電產品、化工產品、運輸設備、堿金屬及制品和礦產品)中,歐盟對美國的出口均居首位,出口最多的依然是化工產品,達764.63億美元。而中國上升為歐盟第二大出口國,出口額同比上升30.4%,達1489.43億美元,瑞士和俄羅斯分別同比上升14%和25.8%。歐盟對巴西的出口漲幅最大,同比增長36.4%,出口額達405.88億美元。

(二)歐盟對外直接投資情況分析

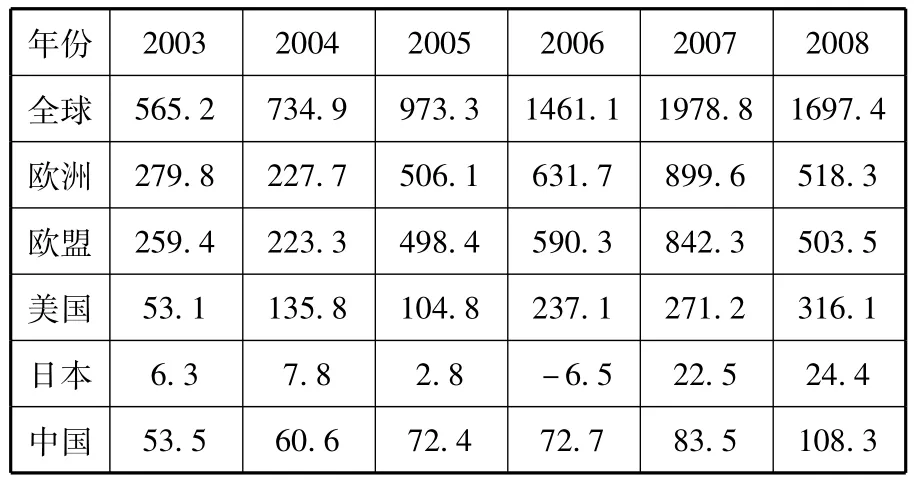

1995—2000年,全球外國直接投資流入量年平均值為7305億美元,歐洲的外國直接投資流入量年平均值為3233億美元,歐盟外國直接投資流入量年平均值為3100億美元,占全球流入量的42.44%,占歐洲流入量的95.89%。2003—2008年,全球外國直接投資流入量年平均值為12351億美元,歐洲的外國直接投資流入量年平均值為5105億美元,歐盟外國直接投資流入量年平均值為4862億美元,占全球流入量的39.37%,占歐洲流入量的95.24%(詳見表2)。

表2 2003—2008年世界主要國家及歐盟外國直接投資流入量 單位:10億美元

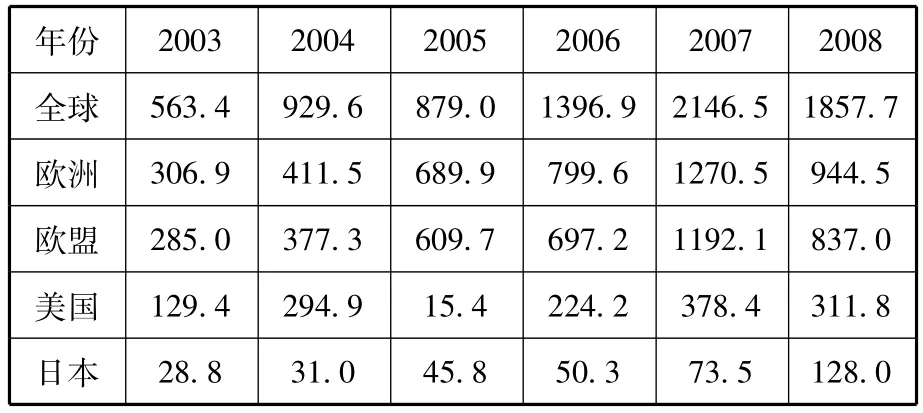

1995—2000年,全球外國直接投資流出量年平均值為7028億美元,歐洲外國直接投資流出量年平均值為4462億美元,歐盟外國直接投資流出量年平均值為4169億美元,占全球流出量的59.32%,占歐洲流出量的93.43%。2003—2008年,全球外國直接投資流出量年平均值為12955億美元,歐洲外國直接投資流出量年平均值為7372億美元,歐洲聯盟外國直接投資流出量年平均值為6664億美元,占全球流出量的51.44%,占歐洲流出量的90.40%(詳見表3)。

表3 2003—2008年世界主要國家及歐盟外國直接投資流出量 單位:10億美元

資料來源:《2009年世界投資報告》

從外國直接投資流入量情況看,歐盟年平均值一直保持在全球流入量的40%左右。從外國直接投資流出量方面看,歐盟年平均值一直保持在全球流出量的55%左右。從外國直接投資流入量和外國直接投資流出量總體狀況凸顯出歐盟外國直接投資在世界外國直接投資的重要地位。

二、歐盟對外貿易政策的發展

歐洲經濟的一體化已達到了相當高的程度,在此過程中,歐盟積極參與多邊自由貿易談判,名義關稅水平不斷削減。但歐盟市場的有效保護程度卻遠遠高于其名義保護程度。經過GATT的多輪談判,歐盟的平均名義關稅水平由戰后的超過40%削減到目前的4%左右,減幅高達90%。可以看出,隨著經濟全球化和貿易自由化的不斷深入,在歐盟的貿易政策中,關稅特別是工業品關稅的功能正逐步弱化,關稅的重要性日益下降。歐盟使用非關稅壁壘的程度逐漸加強,非關稅壁壘的手段多樣,以技術性貿易壁壘、綠色貿易壁壘、市場準入戰略、數量限制、安全技術標準、“自動”出口限制額、實施反傾銷策略和修改普惠制產品清單等非關稅手段限制進口,并對農業產品實施出口補貼。

三、對我國發展對外貿易的啟示

基于對歐盟對外貿易發展情況的分析,歐盟對外貿易的迅速發展得益于其日益完善的體制、國家總體經濟實力水平的提高以及相關政策的有效實施。為促進中國與世界接軌的進程,歐盟對外貿易的經驗對我國有著深遠影響。一方面,我國應積極與歐盟發展成為戰略伙伴,實現互補,更大程度地促進雙方經濟發展。另一方面,我國應學習歐盟為對外貿易活動建立國家強有力的政治支持和法律保障,拓展經貿合作,尋找中國對外貿易的新增長點。

(一)健全我國政治、經濟和法律體制

歐盟對外貿易的有效開展得益于歐盟各國的緊密合作,以及歐盟一系列相應機構的建立和較為健全的法律保障。可見,政府在國家發展對外貿易中處于重要地位。第一,中國政府應加大廉政建設力度,堅持改革開放,完善市場機制,增強各機構的相互協作,提高辦事效率,創造一個良好的投資環境。第二,中央應加強對地方的監管力度,使中央政策能切實有效落實,并能實事求是地根據地方實際情況作出相應的調整以促進地方的對外貿易發展。加強基礎設施建設,使各地方的相互協作得以發展。鼓勵東部經濟發達地區與西部落后地區加強合作,以帶動西部地區,從而促進整體的發展。第三,應開展對WTO規則、反傾銷條例、反補貼條例等相關政策條款的研究,加深對國際貿易相關規定的理解,完善相應的法律制度,利用法律監督和保護我國的對外貿易活動,為投資者提供法律保障,減少貿易摩擦。第四,以關稅手段為主,非關稅手段為輔,對能提高我國勞動生產率的機器設備的進口給予優惠的關稅,對幼稚工業及部分產品進行出口補貼。

(二)大力發展國民經濟

近幾年,歐盟的經濟總量均居世界首位,經濟實力強大,為歐盟對外貿易的開展奠定基礎。此外,歐盟的外國直接投資流入量和外國直接投資流出量也同樣居世界首位,表現出強大的國際競爭力,而歐盟外國直接投資流入量小于其外國直接投資流出量,降低了對外出口成本,有利于企業發展。我國的GDP近年來以年均10%左右的增長速度發展,2010年超過日本,僅次于美國。而在外國直接投資方面,我國的外國直接投資總量較小,而我國外國直接投資流入量大于其外國直接投資流出量。我國政府應加快轉變經濟發展方式,增強可持續發展能力,拓展對外開放的廣度,提高開放型經濟水平,大力發展國民經濟,提高總體經濟實力。相對于歐盟,我國作為發展中國家,經濟實力較弱,資本較少,因此創造一個良好的投資環境,吸引外國直接投資的流入更有助于我國企業的發展,同時,也應發展對外直接投資,通過對外直接投資幫助企業降低成本,規避風險,提高我國企業的對外競爭力。

(三)深入實施市場多元化戰略

從進口方面看,歐盟產品的進口主要集中在中國、美國和俄羅斯。而中國主要從日本、韓國、美國、德國和馬來西亞進口產品。從出口方面看,歐盟產品的出口主要集中在美國、中國、瑞士和俄羅斯。中國主要向美國、日本、韓國、德國、荷蘭出口產品。從歐盟2009年進出口額均出現下滑的情況可以看出,由于其進出口國家較為集中,2008年經濟危機對歐盟的對外貿易有較大的影響。由此,我國不能單一地開拓發達國家的市場,應深入實施市場多元化戰略,高度重視和加大對新興發展中國家市場的開拓力度,挖掘新興市場的潛力,注重與周邊國家的貿易活動,發展多邊貿易,減少貿易沖突,有效地推動貿易自由化的發展。

(四)優化進出口產品結構

從進口方面看,歐盟主要以制成品的進口為主,并逐步減少初級產品的進口份額。我國主要進口產品的類別包括集成電路及微電子組件、石油原油及瀝青礦物提取的原油、其他稅號未列名的液晶裝置,激光器、鐵礦砂及其精礦,自動數據處理設備及其部件等。從出口方面看,歐盟同樣是以制成品的出口為主,初級產品的出口為輔。我國主要出口產品的類別包括自動數據處理設備及其部件、有線電話、電報設備、電視接收機和集成電路及微電子組件等。我國需要調整優化進出口商品結構,一方面,進行科技創新發展新能源,增加對外國高、精、尖產品和技術的進口,吸引外資,引進優秀企業的管理方式,以此促進本國企業的優化升級;另一方面,對原材料進行再加工,增加制成品的出口份額,注重提高出口產品的技術含量,重視出口品牌建設,提高出口產品層次。

[1]仇曉飛.歐盟的發展與中國對外貿易[J].經營管理者,2009(22).

[2]2008年,2009年,2010年歐盟(27國)貨物貿易及中歐雙邊貿易概況[R].2011.

[3]徐春祥,林萌.歐盟貿易政策的保護性研究[J].商業經濟,2004(2).