誠信危機:上市盛宴下的悲哀

文/歐陽晨雨

誠信危機:上市盛宴下的悲哀

文/歐陽晨雨

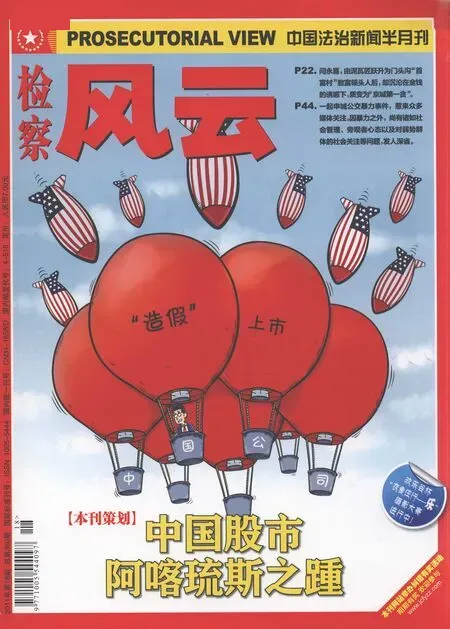

20年來,中國的資本市場發生了深刻的變化,構筑起主板、中小板、創業板、產權交易市場和股權交易市場等多種股份交易平臺,具備了發展多層次資本市場的實力。尤其股改后的短短5年,A股流通市值就增加了4倍多,上市公司增加至2000多家。與飛速發展的股市相映生輝,一批具有雄厚實力的中國上市公司脫穎而出。

然而,隨著中國資本市場的飛速成長,一些貌似健康的上市公司如巨人般轟然倒地。20年間,中國的上市公司丑聞不絕于耳,投資者在被蒙蔽中大虧血本,當股市融資功能變成了圈錢功能,誠信危機顯然為這個市場多米諾骨牌埋下了最為松動的一張牌。

誠信問題被推至風口浪尖

1999年7月12日,對于十余萬“海南民源現代農業發展股份有限公司”(簡稱瓊民源)股東而言,是一個備感激動的特殊日子。

經過兩年多的痛苦煎熬,他們所持有18742.347萬股流通股等量置換成“中關村科技”股后,終于可以上市交易了。然而,這起中國證券史上最嚴重的欺詐案,留給中國股市和眾多股民的創傷,卻非一朝一夕可以撫平。

瓊民源的歷史,就是一幕麻雀變鳳凰,再由神奇化腐朽的悲歡戲劇。從上市之初到1995年底,瓊民源還是一只名副其實的垃圾股。1994年的凈資產收益率僅為0.03%,1995年每股收益還不足1厘,直到1996年4月1日,股價也不過2.08元。

頗為吊詭的轉折點,出現在一份年度報告問世后。1997年1月22日和2月1日,瓊民源刊登在《證券時報》上的年度報告和補充公告稱,1996年該公司實現利潤5.7億余元,年度資本公積金增加6.57億元。年報顯示每股收益0.867元,凈利潤比去年同比增長1290.68倍。年報登出后,瓊民源一躍成為眾星捧月的“績優股”,引領深市走強的領頭羊。從1996年4月1日的2.08元,漲至1997年1月的26.18元,在不到一年的時間里升幅高達16倍!

瓊民源在波峰停駐的時間,是興奮而又短暫的。1997年3月的瓊民源股東大會,見證了一幕集體辭職的怪現象,出奇高調的瓊民源竟無人申請復牌。為此,國務院證券委會同審計署,中國人民銀行、中國證監會組成聯合調查組,對瓊民源公布的公司業績進行了調查。報告顯示,瓊民源1996年年度報告和補充公告內容嚴重失實,虛構利潤5.4億元,虛增資本公積金6.57億元。

調查組還發現,為瓊民源出具1996年年度財務審計報告和資產評估報告的兩家會計師事務所,出具文件含有虛假、嚴重誤導性內容,構成虛假陳述行為;瓊民源的控股股東民源海南公司與深圳有色金屬財務公司聯手,在瓊民源1996年中期報告出臺前就大量買進股票,并于1997年3月前大量拋出獲取暴利。顯然,這兩家公司在嚴重違規操縱市場。

(圖/CFP)

世紀之交的中國資本市場,如果汲取瓊民源的教訓,也許發展波瀾不驚,步履卻會更加篤實。令人遺憾的是,隨后發生的中國安然事件——銀廣夏事件,再次將上市公司的誠信問題推至風口浪尖。

與瓊民源類似,1994年6月上市的銀廣夏,一度有“中國第一藍籌股”美譽。“奇跡”出現在1999年,根據銀廣夏當年的年報,每股盈利達到前所未有的0.51元。短短的四個月中,股價從13.97元漲至35.83元,2000年全年漲幅高居深滬兩市第二,公布的每股收益近1元。

然而,“神奇之路”才開始。2001年3月1日,銀廣夏公告稱,與德國誠信公司簽訂連續三年總金額為60億元的萃取產品訂貨總協議。依此推算,2001年銀廣夏每股收益就將達到2至3元。此前,銀廣夏董事局主席張吉生更作出大膽預測,未來三年內每年業績連續翻番“不成問題”,令股民興奮不已。

事實證明,銀廣夏的“奇跡”不過是“秋天的童話”。2001年8月,《財經》雜志發表的“銀廣夏陷阱”一文,直接導致該上市公司“牛皮”破產——銀廣夏虛構財務報表事件浮出水面。專家評價道,天津廣夏出口德國誠信貿易公司,是“不可能的產量、不可能的價格、不可能的產品”。即使通宵達旦運作,也生產不出所宣稱的數量。

2002年5月,中國證監會對銀廣夏的行政處罰決定書認定,公司自1998年至2001年期間累計虛增利潤77156.70萬元,從原料購進到生產、銷售、出口等環節,公司偽造了全部單據,包括銷售合同和發票、銀行票據、海關出口報關單和所得稅免稅文件。

與瓊民源案類似,與銀廣夏同時翻船的,還有參與造假的會計師事務所。因為涉及銀廣夏利潤造假案,原本如日中天的深圳中天勤會計師事務所面臨解體。財政部當年9月初宣布,吊銷簽字注冊會計師劉加榮、徐林文的注冊會計師資格;吊銷中天勤會計師事務所的執業資格,并會同證監會吊銷其證券、期貨相關業務許可證,同時追究中天勤會計師事務所負責人的責任。

惡招、怪招、狠招層出不窮

人性固有貪婪的一面,它注定了即便是瓊民源、銀廣夏事件之后,資本市場仍難以禁絕類似的造假丑聞。

近期,即有媒體質疑吉林紫鑫藥業股份有限公司,以人參貿易為托,上下游關系錯綜復雜,客戶信息撲朔迷離,而最終均指向上市公司實際控制人及其關聯方:第二大客戶千草藥業實為紫鑫藥業間接控制方;公司第一大客戶平大生物和第三大客戶正德藥業同樣也與紫鑫藥業及其大股東存有密切關聯;而紫鑫藥業分布在延邊、通化等地上下游客戶,也受同一集團控制,并最終指向紫鑫藥業實際控制人郭春生。

在這種背景下,紫鑫藥業與上述客戶在2010年所進行的大量人參買賣交易,也便存有巨大的“自買自賣”甚至虛假交易之嫌。這一系列的財務造假手段,恍惚間還有銀廣夏騙局的影子。

新世紀的中國資本市場,目睹了一起起上市公司欺詐案件,惡招、怪招、狠招可謂層出不窮。在重大信息上“藏藏掖掖”,是上市公司弄虛造假,逃避內部控制系統和外部監管系統,從事違法違規活動的重要方式。一些公司在隱瞞重大真實信息的同時,甚至編造虛假信息,瞞過監管部門和普通股民的眼睛。

從2003年1月至2005年6月10=日,上海證券交易所和深圳證券交易所公開譴責上市公司的97件案例中,被譴責的違規行為合計131次,其中未及時報表信息披露17%,未披露重大關聯交易5%,未披露重大擔保事項26%,未披露大股東占用資金21%,未披露理財事項4%,未披露訴訟事項2%,未披露股權轉讓事項2%,未披露其他重大事項7%,披露虛假信息7%,業績預測結果不準確10%。

上市公司的弄虛造假多為窩案,卷入其中的極少是“單槍匹馬”,往往整個董事會難辭其咎。例如,2002年9月上市的科大創新,第2年就虧損5012萬元。2004年4月1日,科大創新發布公告,原公司總裁陸曉明因涉嫌私自將異地存款違規對外擔保,以及委托理財資金難以收回,被合肥市人民檢察院逮捕。令人難以置信的是,陸某還是國家科技進步一等獎獲得者。當年5月19日,因虛報利潤、未及時披露對外擔保和委托理財等事項,科大創新及其9名原董事和6名現任董事被上證所公開譴責。

上市公司弄虛造假,后果非常嚴重。從小的方面來看,一個公司從此被釘上恥辱柱,喪失立足資本市場的資格;從大的方面看,整個資本市場的誠信度也深受其害。諸如通海高科案、ST猴王案、中科創業案、億安科技案等證券欺詐案件的相繼曝光,讓形形色色、手段隱蔽的欺詐行為躍入普通投資者眼簾。中國上市公司誠信度問題,實際已瀕臨泛濫邊緣。

上市公司的誠信問題,甚至已重創中國資本的國際聲譽。2010年8月,美國《巴倫周刊》撰文質疑在美借殼上市的中國公司,引發了國際市場對中國概念股的不信任情緒。2010年底,美國證交委介入調查,隨后對8家中國公司摘牌。2011年3月以來,24家中國在美上市公司的審計師提出辭職或曝光審計對象的財務問題,19家中國在美上市公司遭停牌或摘牌。

通過反向收購,一些市值在5000萬美元至2.5億美元之間的中國公司,得以成功登陸美國資本市場。從2007年1月到2010年3月,共有超過600家公司通過反向收購登陸美國資本市場,其中有159家來自中國,占比達27%。而同期來自中國的IPO數目僅為56家,只占IPO總量的13%。據報道,美國資本市場對于“暗度陳倉”的中國公司頗為警覺,基本已關閉進入大門,一些在美上市公司正運作到香港上市。

不斷傳出的這些造假丑聞,實非國際資金做空中國的手段。客觀看待之,反映出部分華企的誠信缺失。正由于一些公司治理不健全,甚至存在造假主觀故意的中國企業,通過借殼上市的方式進入美國資本市場,加之一些游走在中美兩國監管體系結合部的中介機構推波助瀾,使得原本受到熱捧的中國概念股遭遇了冰川期。

圈錢亂象緣何而生

誠信乃商業之母。為何中國上市公司的誠信問題,竟會愈演愈烈乃至成為阻礙資本市場發展的巨石呢?追溯一個個鮮活的案例,不難發現,一個快速成長的資本市場,在金錢利益的驅使下,違法付出慘痛代價的寂寥身影。

一百多年前,鄧寧格曾在著作《工會與罷工》中,刻畫了資本家追逐利潤的貪婪:“一有適當的利潤,資本就會非常膽壯起來。只要有10%的利潤,它就會到處被人使用;有20%,就會活潑起來;有50%,就會引起積極的冒險;有100%,就會使人不顧一切法律;有300%,就會使人不怕犯罪,甚至不怕絞首的危險。”這句頗為生動的名言,也在馬克思《資本論》第二十四章中轉述,并廣為流傳。

鄧寧格撰寫這篇名著之際,正值英國自由資本主義發展的關鍵時期。市場規則的不健全,法律法規的缺失,內外監管力量的弱化,以及若干商人的唯利是圖,甚至包括契約精神的不足,造成了英國資本市場的混亂與不足,而這些也成為作者尖銳批駁的原型與對象。然而,時至今日,中國資本市場正上演百年前英國的一幕,盡管一些公司的實力已今非昔比。

不可否認,中國資本市場發育的先天不足,是導致亂象叢生的一個重要原因。我國股市上存在的“股權分置”問題,被普遍認為是困擾股市發展的頭號難題,由于歷史原因,中國股市上有三分之二的股權不能流通。同股不同權、同股不同利等“股權分置”帶來的弊端,嚴重制約了股市發展。審視若干股市異常起伏,固有深層次的復雜原因,但“股權分置”問題始終是市場發展繞不過的坎。

幾乎所有股市誠信問題中,都不難發現“股權分置”的陰影,諸如與購并活動相關聯的莊家炒作、上市公司關聯方占用、違規擔保、對大股東依賴、會計造假、大股東控制董事會、高管報酬扭曲等等。

內部監管防線的虛置,是誠信危機發生的一個重要源頭。2005年2月6日,中國證券監督管理委員會廣東監管局立案調查新太科技,發現該公司及下屬子公司累計擔保總額為6.12億元,其中對外擔保總額為4.4億元,違規擔保共計4.1億元。特別是公司第一大股東及其下屬子公司,在2004年大量占用上市公司資金達1.47億元。這些資金往來,均未履行董事會或股東大會審議程序,也未及時進行信息披露。更令人擔憂的是,根據新太科技2003年度報告,公司獨立董事還出具了《關于公司對外擔保情況的專項說明與獨立意見》,稱對對外擔保的情況已作認真核查。事實上,這份意見不過是謊言和幌子罷了。

其實,在上市公司造假問題上,不盡其責的又何止獨立董事。新太科技的監事會4名成員中,有兩名在新太科技的大股東處任職,一名擔任公司副總裁,另一名是職工代表,直接違反了《公司法》第一百二十四條。而對于檢查公司的財務情況,監事會只是聽取了公司的中期財務報告和年度財務報告,也未作任何實質性檢查。

與新太科技問題相類似,2000年10月18日,閩電董事會曾通過決議,投資成立上海東溟投資有限公司,卻發生巨額資金不翼而飛的荒唐事件。

上市公司造假頻頻的背后,還有不良會計師事務所的中介黑手。以銀廣夏造假案為例,從1998年至2001年問題暴露,橫跨三個會計年度,其間至少要經歷會計師事務所的三次年度審查。多次審查不僅未能發現巨大漏洞,還出具了無保留意見的審計結論,沒有問題是說不過去的。

在轟動一時的通海高科案中,京融律師事務所的律師出具了虛假的法律意見書;中慶會計師事務所的注冊會計師們出具了虛假驗資報告和《審計報告》、《盈利預測報告》,致使通海高科的邪路越走越遠。

事實上,在對上市公司的外部監管上,也有乏善之處。比如,在銀廣夏事件中,當神話開始流傳時,許多專業人士并不看好這一黑馬。因為,從業內規則看疑點重重。特別是證券行業內部,相信銀廣夏神話的人并不多。一位基金經理對此評價道:“好雖好,但不符合常識。”一位著名證券公司農業領域的研究員對銀廣夏不屑一顧,問其原因竟反問:“有研究的必要嗎?”然而,直到媒體捅破了窗戶紙,監管力量才一擁而上,人們見證了輿論監督的力量,也對外部監管不足發出一聲嘆息。

審視中國資本市場上大量出現的弄虛作假事件,包括在銀廣夏事發之前暴露的湖北康賽、大慶聯誼、億安科技等問題,以及之后出現的東方電子、紅光實業、光華控股、汕電力、綠大地等問題,無不與內外監督乏力有關。遏制上市公司造假現象,強化監管絕不應是一句空話。而與之配套的法律修繕、道德提升等,也應及早提上日程。