為資本市場注入契約精神

文/陳 宇

為資本市場注入契約精神

文/陳 宇

在人類歷史上,資本市場出現,是一件劃時代的產物。

正是有了資本市場,人類資源才能在無形指揮棒下,匯聚到社會建設的方方面面,凝結成璀璨奪目的文明財富;正因有了資本市場,經濟對于政治的影響力與日俱增,也讓市場規則、價值規律,以及人權、法治理念,成為人們共識。

從本質上審視,任何一種經濟體制都是一種游戲規則,現代市場經濟的根本游戲規則,便是基于法治的規則。故而亦可斷言,沒有法治便沒有現代市場經濟。

在市場經濟的滾滾大潮中,人們不斷深化著對法治的認識。針對暴露問題的立法,總是與推動市場建設琴瑟和鳴。

回顧歷史,從18世紀初英國南海公司泡沫事件,到最后出臺的《泡沫公司取締法》,從上個世紀1929年最終導致整個資本主義世界大蕭條的華爾街會計造假案,到隨后頒布的美國證券兩法,從本世紀發生的美國安然事件,再到隨后制定的《薩班斯奧克斯利法案》,市場法律的健全與完善,推動了游戲規則的確立,也促進了資本市場的成熟。時至今日,中國已經初步建立了社會主義法律體系,諸如《證券法》、《公司法》等法律的問世,堪稱中國資本市場發展的里程碑式事件。

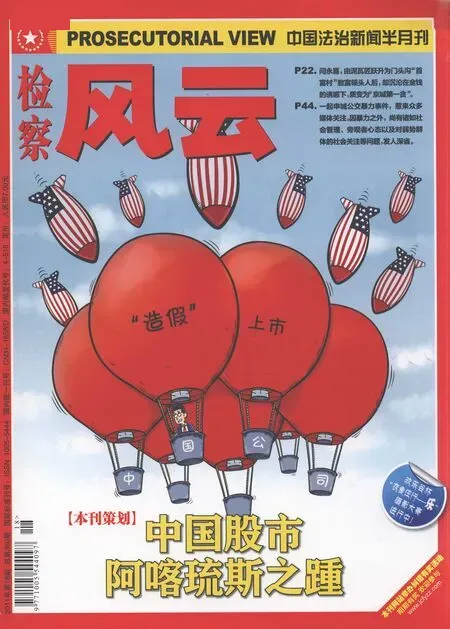

現代市場經濟的根本游戲規則是法治規則,“圈錢”將讓證券市場逼仄。(圖/fotoe)

基于對法律作用的深刻認識,當上市公司的信任問題開始浮現的時候,人們首先想到的,仍是立法修繕。有專家建言,為防范上市公司的違規行為,應大幅度提高上市公司的違規成本,對違規違法行為責任人實施“市場禁入”;對于第一次發生違規擔保事項的上市公司,中國證監會應公開宣布主要責任人不得在任何上市公司及其控股公司擔任董事和高級管理人員。還有觀點認為,在有關審理證券市場違規違法行為的民事賠償案件司法解釋中,應規定有關責任人終身承擔民事賠償責任。

針對一些上市公司挪用客戶資產情況,以及大股東侵占上市公司資產等情況(黃光裕案是一個重要導火索),有報道稱證監會已準備建議全國人大增加兩個刑名,一個是挪用客戶資產罪,一個是大股東侵占上市公司資產罪。在人們看來,這兩種現象幾乎可以說是伴隨中國證券市場誕生的“原罪”,隨著時間推移,這些行為在證券市場上越來越普遍,卻缺少相關法律限制。

但是,法治并不是立法的代名詞。單純依靠嚴峻的法律,并不必然減少上市公司的不誠信行為。比如,我國《刑法》第一百六十條對欺詐發行股票、債券罪作了明確解釋:在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。

然而,據《大眾證券報》不完全統計,在中國證券史上,涉嫌“欺詐”這一罪名的上市公司有數十家之多,比如捏造實際控制人身份5年、涉嫌欺詐上市的江蘇三友;虛構專利的蘇州恒久;上市前被緊急叫停的立立電子……這些還不包括在美國、香港等國家和地區上市的一些“害群之馬”。

在強大的利益驅動下,即便嚴厲執法和司法,也難以阻止邪惡腳步。據有關統計,從1999年至今,中國證監會共對90多個案件進行行政處罰,罰沒款總額達14.9億元,監管部門行政處罰的力度不可謂不大。只是行政處罰對證券造假的遏制作用效果并不明顯。近年來,“欺詐上市第一股”紅光實業、“證券民事賠償第一案”大慶聯誼、“全國首例欺詐配股案”山東巨辦案,包括瓊民源、銀廣夏、深圳原野、洪良國際等案件紛紛走上法庭,有關人員受到國家司法審判,飽受質疑的勝景山河等企業IPO也遭到否決,然而“民不畏死奈,何以死懼之”,欺詐事件仍屢見不鮮。而類似上交所、深交所的上市公司誠信檔案,包括“陜西上市公司‘雙盯’誠信檔案管理及風險評價系統”等,也并不能發揮釜底抽薪的作用。

在法治的更深層次含義中,特別是在市場經濟的語境下,應當是一種精神——契約精神。這種從商品交易中萌芽的精神,伴隨著資本與市場的發展而勃興,洋溢著公開、平等、自由、誠信的氣息,是現代國家繁榮的根基所在。如果說,幾百年前,五月花號上簽署的契約,奠定了美利堅民族和國家的昌盛,那么今日資本主義世界的繁榮,也與契約精神休戚相關。現實中,無論一個公司做得多大,無論其管理制度是多么先進,資金多么雄厚,資源多么豐富,倘若缺少了契約精神,便會行之不遠。

破解上市公司誠信問題的關鍵,在于為資本市場注入強大契約精神。從形式上看,契約精神的培養,還需要更科學合理的誠信評價機制。現在,滬市和深市,都已建立起對上市公司的誠信評價機制。不久前,中國上市公司企業聯合會、中國上市公司企業家協會、中國上市公司發展研究院、中國排行榜網與《南方企業家》雜志社,曾聯合組織評定出“2011中國上市公司誠信企業100強”排行榜。然而,從公眾的認可度看,擔當行政職責或擁有公權力的股市監管機構,包括一些“官方”機構,并不適合建立公司誠信度標準,更不適合開展誠信度評價,因為只有公眾評價才能更為獨立公正,也更易于被接受。在這一問題上,可以嘗試導入獨立學術和專業評價機構,建立公司誠信度標準并開展獨立的社會評價。

當然,社會誠信評價不僅應包括負面譴責,還應包括正面引導。值得一提的是,近期阿里巴巴大刀闊斧“刮骨療傷”事件。從2009年至2010年,在阿里巴巴B2B對外貿易平臺上,分別有1219家(占比1.1%)和1107家(占比0.8%)的中國供應商客戶涉嫌欺詐全球買家,而這些客戶的欺詐行為正是在阿里巴巴內部近100名銷售人員協助下進行的。該公司董事會主席馬云勇揭傷疤,關停了2326家涉嫌欺詐中國供應商,并已提交司法機關參與調查,不惜讓上市公司的CEO等高管都引咎辭職,這種壯士斷腕之舉,尤其為中國企業所需要。

再者,一些特定儀式的導入,對資本市場的特有文化,乃至契約精神養成,也具有一定的積極作用。在這個方面,美國的經驗和做法值得借鑒。新世紀以來,美國股市上屢次爆發一些假賬丑聞,針對這些情況,2002年8月,美國證券交易委員會要求,全美947家營業收入超過12億美元上市公司的首席執行官和財務總監,原則上必須提交宣誓文件,確認并證實公司近年業績無誤。

盡管被美國證券交易委員會要求宣誓的公司名單上并沒有中國企業,但是根據《薩班斯-奧克斯利法案》,有關公司首席執行官和首席財務官必須對公司會計的真實性負責的規定,適用于所有在美國掛牌的上市企業。

這部生效的企業改革法案,將證券欺騙刑罰的刑期定為25年,那些拒絕提供真實的公司財務狀況的執行官們,可被判處20年有期徒刑,并處以500萬美元的罰金。

此外,提高人員素質,也是塑造契約精神、提高公司誠信度的重要舉措。就一些欺詐性案件的發生表明,董事會成員的職業道德和專業能力,直接影響上市公司的誠信度和盈利能力。之前,中央電視臺曾對一些上市公司老總進行采訪,統計表明100家上市公司中,只有10家公司把誠信劃歸在受人尊敬的原因里。提高公司誠信度,在更注重董事會成員的法律、財務、現代企業管理等方面素養,使之成為上市審核的重要內容的同時,還應在全社會營造健康向上的市場文化,在普通公眾中普及契約精神,進一步拓寬新聞媒體、公眾監督之路。