新農合服務質量滿意度及其影響因素調查分析

董兆舉,張桂芝,呂 鵬

(濱州醫學院,山東 煙臺 264003)

新農合是由政府組織、引導、支持,農民自愿參加,個人、集體和政府多方籌資,以大病統籌為主的農民醫療互助共濟制度[1]。自2003年開始試點,到2004年12月,全國共有310個縣參加了新農合,我國“十一五”規劃更要求新農合在2010年的覆蓋面達到農村的80%以上。這一制度的投入和人群覆蓋量都很大,因此對于這一制度的研究一直是衛生管理研究的熱點[2~3]。新農合的實施也為農民這一弱勢群體提供了相應的醫療扶助,在一定程度上減輕了老百姓的負擔,但是新農合的發展還需要一個長久的過程,需要更多的專家學者和有關部門為新農合的完善不斷地努力。對于新農合服務績效與服務質量的研究在多地進行過研究與調查,但是,仍然有許多懸而未決的問題。本研究立足于新農合服務需求方的情況進行調查評價,探索新農合服務以探求新的問題,為新農合政策的完善提供信息和科學依據。

1 資料來源與方法

1.1 調查方法

采用橫斷面調查研究方法進行研究,用典型抽樣法選擇研究對象,于2010年7月20日~7月30日完成調查。在山東多地市選擇被調查村莊,于每個村各選擇12戶家庭,最近1年內有家庭成員住院治療的家庭4戶;最近1年內有家庭成員患病就醫,但沒住院治療的家庭5戶;最近一年內沒有家庭成員發生疾病的家庭3戶。如果數量不能滿足,自鄰村選擇相應家庭補充。采用入戶調查方法,以家庭中的核心成年人為研究對象。調查對象需要滿足如下條件:(1)成年人,是處理家庭事務的最主要成員;(2)愿意為調查提供資料;(3)智力和精神狀態良好;(4)文化水平是家庭同類成員中較高的。采用自制調查問卷《新農合醫療服務模式下農民健康水平與衛生服務利用水平入戶調查問卷》進行入戶面對面訪問調查,所有問卷由被調查者填寫或調查員代填,經過復核、檢查、及時補漏,確保問卷的合格。

1.2 調查內容

本次調查內容包括:(1)參合者家庭及本人的社會人口學特征:主要包括被調查者的家庭結構、成員性別、年齡、文化程度、主要從事的職業、家庭主要經濟來源等。(2)被調查家庭成員患病與住院情況,參加新農合與報銷的情況等。(3)家庭社會經濟狀態:主要包括家庭的實際住房面積、家庭凈收入、撫養人口數等。(4)新型農村合作醫療保障情況:主要包括參合原因與時間、參合費用、報銷方面的滿意度以及參合者是否減輕負擔的情況調查。(5)對醫療衛生服務的評價,即滿意度調查。

滿意度評價包括三個維度:第一維度,醫療服務質量,包括診斷正確性、治療合理性、服務及時性、服務態度、診療程序或流程的合理性5個條目;第二維度,基礎設施與環境評價,包括消毒設備齊全、藥品是否能夠滿足基本需求、診療環境是否清潔、就醫環境是否舒適、醫療設備是否很陳舊5個條目;第三維度,新農合制度的滿意度評價,包括醫療費報銷程序是否很方便、醫療費報銷比例是否能讓您滿意、醫療費報銷公平性、定點醫療機構服務與藥品價格、是否存在大檢查與大處方的情況5個條目。上述15條均有“很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意”5個選項。賦值方法:“很滿意”計為5分,其余逐次遞減1分。

綜合評價指標包括兩個層次,即單維度滿意度評價和三維度綜合滿意度評價。

其中,χi為各問題得分,如果Q>6.3,則確定為該維度“滿意”,否則為不滿意。如果三個單維度評價均為“滿意”,則三維度綜合評價結果為該調查對象對新型農合服務“滿意”。

1.3 資料整理與分析

所有資料全部經審核合格后錄入數據庫。共計調查381戶,合格問卷368份,合格率96%。不合格問卷主要問題是資料填寫不完整或因為調查對象拒絕調查而沒有完成。所有被調查家庭都參加了新農合醫療保險。所有合格資料采用雙錄入方法,采用Epidate 3.0錄入,數據庫經邏輯檢錯后用SAS8.2進行統計分析。

2 結果

2.1 調查對象基本情況

接受調查的家庭來自于魯北農村三個地市,經濟發達水平中等。共調查368人,其中男性224人(60.9%),女性144人(39.1%)。被調查者中89.73%的文化水平在高中及以下。

2.2 參合農民對新型農村合作醫療定點醫療機構服務質量滿意度的評價

目前,尚沒有獲得認可的醫療服務質量滿意度評價量表,新農合基層定點醫療機構服務的對象是農民,其文化水平較低,對醫療服務制度理解會存在一些片面性。目前,國際上使用較多的調查量表并不適用于該人群的調查研究[4],本研究采用自制量表。

2.2.1 參合農民對醫療服務質量和新農合制度的滿意度

農民對村衛生室基本環境與設施滿意度比較低,所有調查對象中,僅有15.21%(56/368)的人認為“對環境和基本設施”滿意,且不同文化水平者之間差異沒有統計學意義。

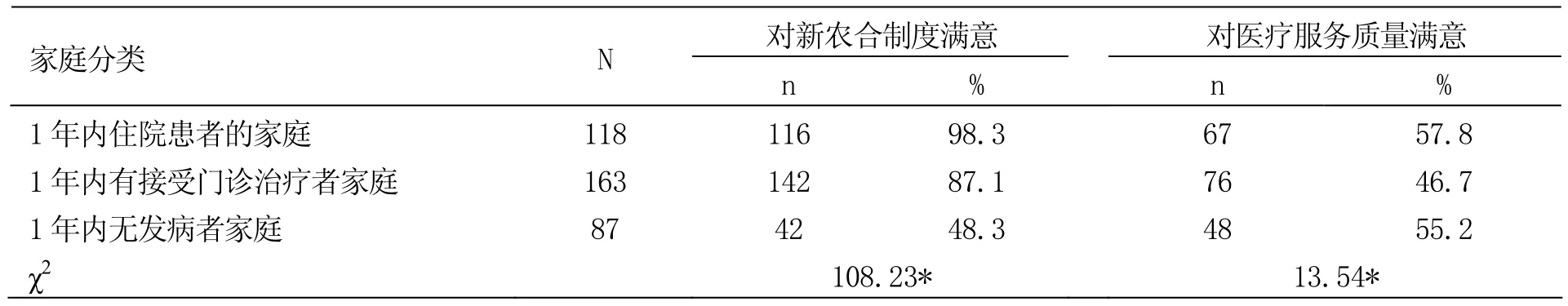

對新農合制度滿意度比較高,為89.7%(300/368);對新農合定點醫療機構的醫療服務質量滿意度為51.9%(191/368)。但不同就醫水平家庭滿意度不一致,見表1,差異具有統計學意義(P<0.01)。

表1 不同就醫水平的農民對醫療服務質量滿意度比較

2.2.2 參合農民對農村新農合主要質量指標的評價結果分析

村衛生室服務質量直接影響參合者對新農合服務質量評價的因素,因此,本次研究重點評價了村衛生室醫療服務質量問題。鑒于評價指標的重要性不同,對主要的指標進行分析。(1)診療技術水平(診斷正確性、治療合理性);(2)服務態度與及時性;(3)價格與報銷比例。依據上述三個方面包含的條目分別綜合分析,包含條目中全部都選擇“滿意”或“很滿意”定為對該方面滿意,其余確定為不滿意,分析結果見表2。

2.2.3 三維度綜合滿意度評價結果

按照綜合評價標準判斷,14.4%(53/368)三維度綜合評價結果為“滿意”。在被調查者中,“滿意”比例比較低,其主要原因為農民對基礎設施與就醫環境不滿意比例較高。

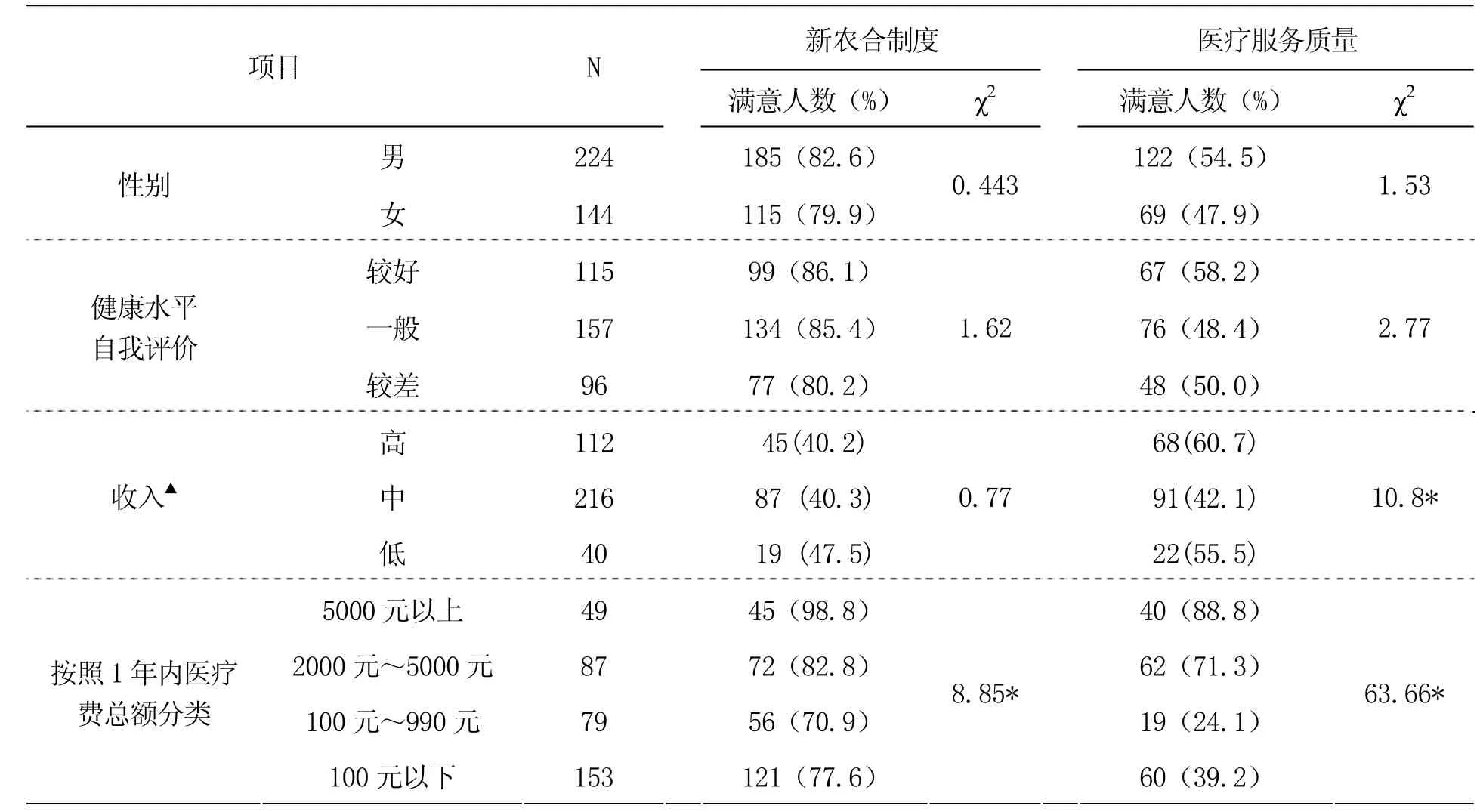

2.3 影響農民對新農合服務滿意度評價的因素分析

農民對新農合定點醫療服務機構基礎設施和環境滿意率比較低,且不同特征人群對此評價結果很相近。以服務質量滿意度和對新農合制度滿意度為主,分別比較不同人群對新農合的評價結果,探索影響農民評價結果的主要因素。結果顯示,性別、收入和自我評價健康水平與評價結果之間沒有統計學聯系,但1年內醫療費用水平不同對評價結果影響明顯。此外,不同收入水平人群對服務質量滿意度評價結果不一致,結果見表3。

3 討論

目前,國內已有多個從新農合醫療服務供方角度對該制度進行研究的報道,但是,從需方角度進行評價結果較少[5]。本次研究以農民為研究對象,從新農合服務需方角度研究新農合現狀,了解農民對新農合制度的認識以及滿意度,藉此探討新農合制度及其發展中存在的問題,為這一惠農政策的發展、為農民健康水平的提高提供基礎資料與理論。因病就醫產生的后果影響到患者家庭,新農合以家庭為單位,而本研究以家庭作為調查抽樣單位收集信息,結果會更加科學地反映新農合實施中存在的問題及其現狀。

表2 農民對村衛生室服務質量滿意度調查分析(N=368)

表3 影響農民對新農合服務質量評價結果的因素分析

3.1 參合家庭對新農合醫療保障制度的認識

作為保障廣大農民健康的重要手段,新農合制度能否有效運行,關系眾多農村人群健康與經濟發展。在經歷一段時間運行后,被調查的農民幾乎全部參加了新農合醫療,本次調查沒發現未參加家庭,說明農民對新農合制度已經有了基本的認識,并且接受了這一制度[6],不同性別、文化水平等人群對新農合制度的評價差異具有統計學意義,說明農村人群對新農合制度的認識與評價還存在很大差異,這種差異產生的原因比較復雜,會影響到制度的落實,是一個應該重視的問題。這種差異也提示對農民進行抽樣調查時,應該對樣本人群代表性充分重視。

3.2 新農合基層醫療服務單位的服務質量有待提高

調查發現,絕大多數(90%)被調查者認為新農合能夠降低負擔。但是,對報銷比例滿意者相對比例較低,不足一半,并且對服務質量、服務態度的滿意率均不超過50%,屬于較低水平。說明了新農合制度還需提高籌資水平、提高報銷比例以滿足參合農民的基本性需求。衛生室、基層醫院的服務與管理仍然有很多的工作需要改進,尤其是基層醫療單位的服務質量[7]。提高基層醫療單位服務質量,有助于化解目前大型綜合醫院就醫難的問題。

3.3 影響農民認識新農合管理制度的因素

從分析的數據可以看出,影響農民對新農合制度評價結果的影響因素很多,這些因素也是影響新農合制度落實及可持續發展的因素,因素之間是相互影響的。其中,健康水平、文化水平和醫療費用報銷比例以及經濟收入是主要的。目前,通過改變新農合參合模式、報銷模式等管理模式,以及多年的宣傳教育等工作,農民參加新農合的比例一直比較穩定,影響新農合制度良性發展的因素不會再是參合率,而是提高籌資水平、提高報銷比例,降低報銷“門檻”,提高基層醫療單位管理與服務質量。因此,根據調查結果建議,對如何實現基層醫療單位提高服務水平和管理效率應作深入研究,這具有極其重要的衛生管理意義和社會意義。

[1]李順平,袁長海.新型農村合作醫療“新”在何處?[J].中國初級衛生保健,2004,(4):8-9.

[2]苗艷青,張 森.新型農村合作醫療制度實施效果:一個供需視角的分析[J].農業經濟問題,2008,(11):71-78.

[3]劉近安,孫 輝,徐凌中,等.新型農村合作醫療滿意度及影響因素分析[J].中國公共衛生,2008,(2):175-177.

[4]鄒崇祺,鄭文華,鄭友麗,等.病人滿意度調查問卷設計[J].中華醫院管理雜志,2007,23(3):173-175.

[5]羅家洪,毛 勇,黃興黎,等.醫務人員對新農合定點醫療單位服務質量的評價[J].中國衛生質量管理,2005,12(5):13-15.

[6]李國志.新型農村合作醫療制度存在的問題與對策[J].衛生經濟研究,2005,12(2):35.

[7]程廣德.,葛余兆,顧永祥.論新型農村合作醫療的可持續發展[J].衛生經濟研究,2005,12(3):33.