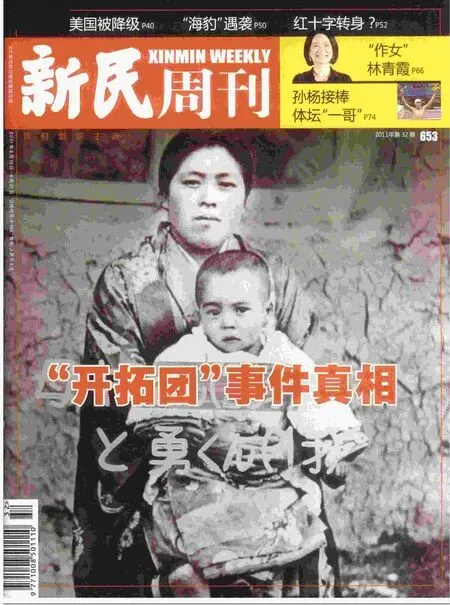

“作女”林青霞

王悅陽

“我的一生就像在夢里一樣,而且都是想都不敢想的美夢。現在在這里,也像做夢一樣。”林青霞站在“香港書展”新書發布會的舞臺上,笑靨如花,臺下可容納800人的會議廳塞進了逾千人。面對著諸如董橋、金圣華、徐克、施南生、楊凡、林燕妮等舊雨新知,以及數以百計的媒體“長槍短炮”轟炸式的拍攝,更有好幾百名來自世界各地的粉絲。即使如此,她仍不忘向無法進入內場而在另一個演講廳觀看轉播的幾千名粉絲打招呼:“大家好,我是林青霞。”簡單的話語,親切的笑容,引得臺下掌聲不斷。

美人依舊,盡管過了天命之年,淡出演藝界很久,但林青霞還是林青霞,永遠是華人電影的一段神話,一個符號。更何況,如今能見到林青霞實在難得,自從選擇甘為人妻、人母之后,林青霞的公開亮相越來越少,屈指可數的幾次基本都是在為老友捧場。也正因此,人們把林青霞送到了“女神”級別的位置,國際小行星中心將38821號小行星改名為“林青霞”就是一個最好的見證。當然,這樣的待遇給了林青霞榮耀,也給了她巨大的壓力,以至于她越來越怕見生人,朋友的飯局多一個陌生客就要詢問半天才能決定去還是不去……或許,越來越低調的生活,更將林青霞的這份神秘與高貴發揮到了極致。

今天,淡泊慣了的林青霞總算不折不扣地為自己破天荒地辦了一次熱熱鬧鬧的公開活動。沒有故作姿態,沒有保持距離,與每一位讀者都是真正零距離地接觸,在每一本書上親筆簽上自己的大名,交到讀者手上時還不忘說上一句“謝謝,讓我好好看看你”,隨即投來真誠而和藹的眼神。她是由衷地作為一個文字人,來感謝每一位讀者的。

從演員轉身成為作家,林青霞臉上滿是笑意,連說話都帶有詩意。在這本名為《窗里窗外》的新書中,共收錄林青霞創作的46篇散文隨筆,每一篇都情真意切。其中既有影評、劇評、游記散文、哲思小品,也包括寫季羨林、瓊瑤、三毛、徐克、王家衛、張國榮、鄧麗君等師友的文章,以及拍攝《窗外》、《紅樓夢》、《東方不敗》、《新龍門客棧》的幕后故事。

友情包圍下的“作女”

作為主持人,作家馬家輝一開場就以“大美人、大明星”稱呼林青霞,隨著一陣爽朗開心的笑聲,林青霞優雅而不失風趣地說道:“不要叫我大美人啦,做美人很累。也不要叫我大明星,因為我現在是作家。”

的確,為了當個“作女”,林青霞可付出了不少努力。馬家輝拿起自己手上的一本樣書,上面貼滿了各式各樣的紙條,寫滿了密密麻麻的文字。那是全書付梓前,林青霞做的最后一次修訂。“我們看到這個稿件,多么認真,每個字每個標點都改。有一次我和董橋先生吃飯。董橋先生對我說,林青霞寫得太好了,是不是有人代筆的?我就說,如果有人代筆就好了,就不會半夜三點半把我吵醒。”馬家輝的一番話引得大家哈哈大笑,笑得邊上的林青霞倒不好意思起來。

正如林青霞本人所說的那樣,在寫作道路上,自己是“遇到了太多的貴人、天使”,這才促成了自己圓了一個作家夢。“首先是楊凡,他在我剛剛想寫作的時候送我一大疊稿紙。然后是施南生,送我一套MontBlanc筆,共三支,鋼筆、圓珠筆和鉛筆,鼓勵我寫下去。金圣華老師幫我認真地審閱每一篇文章,直到她認可,我才敢拿出去發表。還有馬家輝,沒有他這本書出不成。還有張叔平,幫我做了非常美的設計……”友情包圍著的林青霞,是幸福的。朋友們格外地寵她,所有人眾星捧月一般地愛著她,由著她的性子來,滿足她的一切需求,甚至不忘常常照顧她的情緒。因此,即使在半夜兩點、三點、四點連續收到三次林青霞改了又改的文稿時,朋友們非但不以為忤,反而津津樂道,鼓勵有加。這就是林青霞的魅力與執著。她不是“作女”,誰是?

有甘有苦寫作路

從息影后的返璞歸真,到拿起筆,寫下多年來的所思所感,這并不是一個簡單的過程。“我從17歲進電影圈,一直拍戲,連睡覺的時間都沒有,所以我看書的機會不多。后來我想到,自己應該要有一點‘文化美容,于是就到書店去,有個女孩給我介紹了兩本書。一本是《從無知中解脫》,一本是《人生中不可不想的事》。我看了之后,覺得真的是把我智慧開啟了,對我的影響很大。息影以后,我有很多空余時間,才開始越來越多的閱讀。” 不為人知的是,除了閱讀,林青霞還積極學畫,甚至跑去城市大學,認認真真地學起了書法。“我是為什么會寫毛筆字呢?因為有一年的除夕,我去買對聯時已經太晚了,好字都賣光了。我心想毛筆字我自己也能寫。于是就開始學,練了整整兩年。”如今,書中的不少篇目,那一手娟秀飄逸的好字,正是出于林青霞本人的手筆。還有幾張描繪父愛的水彩畫作品,也是林青霞的得意之作。

說起自己的第一篇文章,林青霞回憶道:“當年黃霑先生曾邀請我為報紙寫專欄,由于信心不足,所以婉拒。后來,黃霑先生去世了,我想為他做點兒什么,于是就提筆開始寫追憶他的文章。這篇文章就是我寫的第一篇散文《滄海一聲笑》。”看過這篇行云流水般一氣呵成文章的朋友們,都鼓勵林青霞繼續寫作,認為她文筆清麗流暢。后來,林青霞又應楊凡導演之邀,為自己年輕時拍攝的電影《紅樓夢》寫回憶文章,那就是林青霞的第二篇隨筆《戲里戲外都是戲》。第三篇則是柬埔寨吳哥窟游記《小花》。從此,一發而不可收,林青霞逐漸走上寫作之路。有趣的是,盡管她授權發表的香港及內地媒體僅有幾家,可每有新作,轉載率之高令人咋舌。引得馬家輝不無調侃地說道:“反正你也查不到,也拿不到稿費,哈哈。”

莫看林青霞的文章引得文學界內外一致好評,可說實話,靈感枯竭、江郎才盡的時候也并非沒有過。“有時候拿著筆在書桌上,半天下不了一個字,寫不出來,那時候我覺得,做一個寫作人,靠寫作生活的人,真是太偉大。寫不出來又想寫得好,真的是很大的折磨,太煎熬了!”或許也正因此,對于作家,林青霞有著別樣的尊重與敬佩。

為了鼓勵好友繼續寫作,翻譯家金圣華特意將季羨林先生寫的《老貓》拿給林青霞看,一下子令她豁然開朗。“這篇文章是講季羨林先生跟貓之間的感情,沒有艱澀的詞匯,也沒有鋪排成語,但他寫得很有感情,這個對我有很大的啟示,讓我覺得寫文章不一定要很華麗。只要把感情,自己最真的感情傳達出來就好。”不僅如此,金圣華還親自陪著林青霞,一同前往北京探望季羨林。當時,林青霞心情十分激動,與季羨林探討寫作之道,令她收獲頗豐。林青霞將自己主演的電影碟片送給季老,季老則回贈她五本自己的著作。探訪季羨林歸來,林青霞寫成散文《完美的手》,講述與季老交流的感悟,如今也收錄于《窗里窗外》之中。

永遠的《窗外》情結

為什么將自己的第一本散文集取名為《窗里窗外》?在林青霞的解釋里,透出濃濃的“《窗外》情結”:“我17歲高中畢業,剛放下書包,我就背起書包,走進《窗外》這部電影,走進娛樂圈。后來,我嫁到了香港,逐漸走出了‘窗外。結果又在自己家的窗里寫起了文章,于是,索性就把這本書叫做《窗里窗外》吧。”

除了講述與父親、兒女間的親情,與知己間的友情之外,幾十年演藝生涯中的點滴故事,無疑是《窗里窗外》的另一大看點。那些離我們還并不太遙遠的“老八卦”,在林青霞隨手拈來的筆下,顯得繪聲繪色,精彩異常。

說起自己當年的成名作——《窗外》,拍攝前后的故事頗為有趣。原來,各大電影公司的星探曾多次在臺北街頭因林青霞的清純容顏而驚艷。當時,林青霞本來應邀在一部都市生活片中出演角色,但她堅稱自己剛畢業,只演學生戲,于是被推薦到《窗外》劇組,導演組一下子就看中了她。剛踏入影壇就擔任女主角固然令林青霞興奮不已,但開機第一天就被剪去心愛的長發卻又令她號啕大哭。再如回憶自己與男主角胡奇的銀幕初吻,“他教我把牙齒合上,嘴唇張開,我照做,兩個人牙齒磨得咯吱咯吱響。攝影師陳榮樹迷惘地說:‘她像個木頭。”短短數行文字,趣味盎然,令人忍俊不禁。

出演《窗外》的另一大收獲,則是結識了作家瓊瑤。那時瓊瑤為自己剛剛組建的電影公司籌拍第一部電影《我是一片云》,力邀林青霞加盟,林青霞欣然應允。這部由林青霞、秦漢、秦祥林聯袂主演的影片堪稱瓊瑤電影的巔峰之作。之后,林青霞與瓊瑤合作了十幾部電影。而兩人之間的關系,則在亦師亦友之間,親密無間。“我寫的《瓊瑤與我》這篇文章對我來說,意義很大。因為《窗外》這部小說要重新再版,于是瓊瑤姐就找我幫她寫序。我當時一口答應,覺得這似乎很簡單。因為我想,我跟她也熟,也有很多東西,我想寫她。我問她多久交稿,回答說一個禮拜。沒想到我一個月都寫不出來!后來,我再重看《窗外》這本小說。寫了,戰戰兢兢地給瓊瑤姐。結果她打電話給我,說高興得不得了,她說我知道你在寫文章,卻不知道你寫得這么好!”說到這里,林青霞還特別說明:“這是瓊瑤姐講的,不是我講的哦。但當時對我觸動很大。我聽完了,很激動,激動得眼淚都快流出來了。”

影圈舊事

類似這樣動人的友情還有很多很多。在回憶自己與張國榮莫逆之交的那篇文章里,林青霞回憶道:“我們一起拍《東邪西毒》,總是一起搭公司的小巴去片場。有一次,他問我過得好不好,我沒說上兩句就大顆大顆的淚珠往下滾,他摟我的肩膀說:‘我會對你好的。那一刻起,我們成了朋友。”張國榮死后,林青霞對于自己有機會卻未能及時協助張國榮擺脫憂郁癥而感到懊悔自責。

林青霞只拍過王家衛導演的兩部戲:《重慶森林》和《東邪西毒》。起初,林青霞對王家衛不給演員提供劇本表示不解與不滿。“直到我開始寫作,才意識到,攝影機對于王家衛來說,好比作家手中的筆,下了筆才能體會到戲該怎么拍。他不給演員劇本,是為了讓演員拿掉自我,融入角色,因此,以攝影機為筆的王家衛更像是雕刻家,悉心去掉演員與角色不符的地方,留下的全部是精華。”

與王家衛“慢工出細活”不同,徐克導演則雷厲風行。在演徐克導演的《東方不敗》之前,林青霞僅反串演出過《紅樓夢》中的賈寶玉、《刀馬旦》中的進步青年。林青霞一向以清純飄逸的女性形象出現在大銀幕上,徐克怎會想到讓她演梟雄東方不敗?原來,林青霞曾演過徐克導演的《新蜀山劍俠》,林青霞飾演的女俠孤月有一場戲身著紅袍在風中狂笑,她演來灑脫不羈,游刃有余。正是這一段戲,讓徐克看出了林青霞有別于以往銀幕形象的潛質,于是成就了林青霞在《東方不敗》中的經典形象。盡管如此,說起這位老友,林青霞還是不忘調侃一番,“徐克是很殘忍的,拍起戲來都不讓人家睡覺。我到后來實在吃不消了,就只能站著睡,等人家打完光的時候,我都已經睡著了,哈哈,就到了那個地步。”還有一次,在一個礦區拍攝《東方不敗》的最后一場戲時,不巧正趕上惡劣天氣,雨大,又極冷,甚至連群眾演員都被凍跑了。演員和化妝師們無奈,推舉林青霞給徐克打電話,建議延期拍攝。不料,徐克在電話那端篤定地說:“別說是下雨,下刀子也要拍。”林青霞一邊學徐克那刻意嚴肅起來的聲調,一邊自己忍不住哈哈笑了起來,“結果是拍了,但是后來又補拍,因為我臉凍得都腫了,哈哈哈。”

當馬家輝問起“徐克與王家衛誰比較難對付”時,快人快語的林青霞笑著說道:“王家衛會把我拍瘋,徐克不會把我拍瘋。不過,王家衛說,瘋的感覺更好。當然,徐克的《東方不敗》改變了我的后半生,是我的第二春。我為什么會嫁到香港來,跟徐克也有關系。因為自從拍了《東方不敗》后,我就一直在香港拍戲,拍到結婚為止。”

生活的藝術家

由17歲在臺北西門町被星探發掘獲邀主演《窗外》寫起,至拍了100多部電影后,最終選擇結婚退隱,《窗里窗外》承載著林青霞數十年成長的心路歷程,一字一句都是她最真摯的心底話。恰如她在序言中所寫:“十七歲踏入影圈,至今的三十九個年頭里,有無數人寫過無數篇有關我的文章,有的有根據,有的卻完全是虛構。這是唯一的一本林青霞寫林青霞的書。這本書,我以最真誠的態度寫出我最真的感受,希望和你分享。”

林青霞從影20余年,共主演100多部電影。正如她自己所說的那樣,她的電影生涯恰好經歷了上世紀華人電影的三個發展高潮:70年代的臺灣文藝愛情片,80年代的香港新浪潮電影、喜劇片、警匪片,90年代的香港武俠片。盡管如此,對于自己是個“大明星”的身份,林青霞并不那么在乎,她最得意的身份,是三個寶貝女兒的漂亮媽媽。“我的三個女兒都很少看我主演的電影,因為不是談情說愛,就是打打殺殺。只有一部電影,三個女兒都愛看,那就是李翰祥導演的《紅樓夢》。我曾在家給女兒們看《紅樓夢》碟片。看到我演的賈寶玉挨打時,小女兒心疼得快要哭了。我立刻告訴她,我的戲服里墊了厚厚的毛巾,挨打時一點兒也不疼。”或許,家庭的支持與鼓勵也是林青霞選擇寫作的一大動力。在這本厚厚的書里,緊隨著董橋、蔣勛、瓊瑤等大家之后的,恰恰是林青霞三個女兒分別為母親“處女書”撰寫的序言。

“我拍第一部戲《窗外》的時候,真的非常開心,每天像小鳥一樣,回到家里。然后我母親就很語重心長地說,我希望你每一天都能像今天這么快樂。”歲月荏苒,白云蒼狗。或許只有林青霞,可以一如既往地那般純潔美好,里里外外都讓人贊嘆,就像龍應臺口中的她,“她心靈很樸素,只是一個小女孩”。她太懂得美人之道,保持神秘感,卻又不乏新鮮感,永遠整齊又不失優雅地在你面前,不變的是一雙真誠的眼眸。這樣的美,早已擺脫了煙火氣,而成為一個時代的傳奇。“我跟我先生說,希望我60歲能夠做一個藝術家。”其實,林青霞從來就是生活的藝術家,永遠不曾改變。