系統利益剖析城中村現象

2011-08-21 00:44:22呂晶

山西建筑

2011年28期

呂 晶

隨著我國城市化進程的加速,城市經濟、人口和用地規模快速增長,在現代化建筑物背后,隱藏著一些與城市居住區截然不同的居住聚落——“城中村”,這些地區的長期存在,影響了城市基礎設施布局,城市整體規劃的實施,已經成為我國很多城市發展面臨的一個重大難題。

1 “城中村”的界定

對于城中村,目前已有很多界定,李培林教授認為:“城中村就是存在于城市與村落之間的混合社區”[1]。從房屋建筑角度界定:“城中村”是指在城市建成區內,在原農村居民點范圍內形成的與周邊城市環境構成鮮明反差的以原農村居民“一戶一棟”為基本特征的特殊居住區,也稱為“都市村莊”[2]。筆者認為,“城中村”是在快速推進城市化進程中,農村居民點被納入城市規劃范圍,但在戶籍、土地權屬、經濟組織和行政管理體制等方面仍然保留著農村模式的居住社區。

2 “城中村”產生的原因

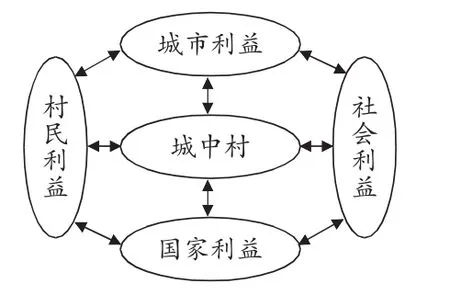

城中村的產生原因有很多,為更全面、系統、科學地揭示城中村問題本質,筆者按照利益主體的標準,將城中村現象中涉及的利益劃分為村民利益、城市利益、社會利益和國家利益四個方面,探析“城中村”存在的本質(見圖1)。

圖1 城中村系統利益模型

利益就是對人們未來有好處的事物。對城中村中的一切問題都可以,而且應當從利益角度去分析[3]。

2.1 村民利益

城中村現象涉及的村民利益包括集體資產、宅基地、非正規經濟等多方面,村民利益的主要問題在于“土地”利益,而土地的價值會因城市的建設和發展而急劇變化,而且這種動態的基本趨勢是遞增的。……

登錄APP查看全文