支持學前教育的稅收政策研究

黃 洪

(成都大學經濟學系,四川 成都 610106)

學前教育是制約我國教育事業發展的 “短板”。“入園難”、“入園貴”關系人民群眾的切身利益,是亟待解決的民生問題。為支持學前教育發展,《國家中長期教育改革與發展規劃綱要 (2010-2020年)》要求:“大力發展公辦幼兒園,積極扶持民辦幼兒園。”《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》進一步指出:“制定優惠政策,支持街道、農村集體舉辦幼兒園,鼓勵社會力量辦園和捐資助園。”稅收政策是優惠政策不可或缺的組成部分,本文則是從稅收的視角研究支持學前教育的優惠政策。

一、文獻回顧與問題提出

對教育相關稅收政策的研究,可以站在教育整體的角度,也可以區分教育類型進行研究。在區分教育類型的研究中,人們對高等教育和民辦教育的稅收政策涉及較多。于是,現有文獻對教育相關稅收政策的研究主要集中在三方面:一是教育整體的稅收政策研究。成剛 (2006)歸納出我國教育稅收優惠政策存在的四方面問題,即教育機構和受教育者錯位、民辦學校稅收優惠缺位、校辦企業稅收優惠越位、社會和個人教育捐贈稅收優惠不到位,并針對這些問題提出了改進建議[1]。任強(2010)認為,應進一步加大教育捐贈稅收優惠力度,鼓勵民辦教育發展,結合個人所得稅改革對私人教育支出進行據實扣除,促進教育產業的長足發展[2]。二是高等教育的稅收政策研究。魏娜(2010)在借鑒美國先進經驗的基礎上,為完善我國高等教育的稅收優惠政策提出了三方面的建議[3]。戴羅仙、劉運佳 (2011)從稅收受惠主體、高校及高校科技人員、高校捐贈、民辦高校、高校后勤等方面對高等教育的稅收政策作出了完善[4]。郭月梅、陳遠燕 (2009)則專門探討了高等教育捐贈的稅收激勵機制,并從四個方面設計了我國高等教育捐贈的稅收激勵機制[5]。三是民辦教育的稅收政策研究。楊龍軍 (2005)認為,應綜合考慮民辦教育的公益性、營利性、非營利性等因素,從而確定民辦教育的稅收待遇,并具體從五個方面提出了解決民辦教育稅收問題的思路[6]。

從上述文獻可以看出,現有文獻較少涉及學前教育的稅收政策。但實際上,利用稅收政策支持學前教育在國外已有先例,比如,日本政府就以免稅、減稅措施對私立學前教育實施間接經費支持[7]。因此,本論文研究支持學前教育的稅收政策,既是對現有理論研究的深化和拓展,更是為學前教育的稅收實踐提供參考。為便于后面的研究,有必要對學前教育進行分類。借鑒 《民辦教育促進法實施條例》第三十八條的思想,根據舉辦學前教育的主體不同,學前教育可以分為公辦學前教育和民辦學前教育①有時,也將“公辦” 稱為“公立”,“民辦” 稱為 “私立”。,其中,民辦學前教育又可分為捐資舉辦的民辦學前教育、出資人不要求取得合理回報的民辦學前教育和出資人要求取得合理回報的民辦學前教育三類。實踐中,公辦學前教育和民辦學前教育享受著不同的稅收待遇。在操作層面,部分學前教育稅收政策用語欠明確,甚至出現口徑不統一的現象。筆者認為,有必要站在支持學前教育發展的高度,優化現行學前教育的稅收政策,逐步緩解甚至消除學前教育的 “短板”效應。本論文的結構如下:第二部分,剖析稅收政策支持學前教育的理論基礎;第三部分,對學前教育的現行稅收政策進行評析;在此基礎上,第四部分從流轉稅制、所得稅制、其它稅收政策以及鼓勵捐贈的稅收政策四個維度構建了學前教育的稅收政策體系。

二、稅收政策支持學前教育的理論基礎

(一)學前教育的正外部性

正外部性是指,行為者的行為使他人受益,但他人無需為此付出代價。當存在正外部性時,行為者的成本和收益是不相匹配的,于是,行為者愿意供給的數量小于社會的最優數量。因此,政府有必要對具有正外部性的行為進行補貼,以使行為者愿意供給的數量等于社會的最優數量。羅森(2006)指出,初、中等教育不但能提高個人取得收入的能力,也有助于培育有文化、知識面廣的公民,這是現代民主制度順利運行的必要條件[8]。如果說初、中等教育具有正外部性,那么學前教育就更具有正外部性,因為學前教育對培育文明公民起到基礎性作用。

正如前面所言,為矯正正外部性下的行為決策,政府需要對學前教育進行補貼。筆者認為,政府既可以采用財政撥款的方式進行直接補貼,也可以采用稅式支出的方式進行間接補貼。本文則是從稅式支出的角度研究學前教育的稅收政策。

(二)起點公平與學前教育

按照公平的邏輯順序,可以將公平分為起點公平、過程公平和結果公平,其中過程公平也叫機會公平[9]。起點公平和機會公平是實現公平分配的前提和基礎[10]。本文不涉及機會公平,僅考慮起點公平。在教育領域,起點公平意味著處在同一起跑線上。依據接受教育的時間先后,教育可以分為學前教育、初等教育、中等教育、高等教育等。如果將小學入學作為起跑線,那么學前教育的公平就決定了起點的公平。俗話說 “三歲看到大,六歲看到老”,三至六歲正處于學前教育階段,是形成倫理道德、價值觀念、生活習慣的黃金時期。因此,為促進教育的起點公平,必須注重學前教育的公平,而不是僅部分適齡兒童能接受學前教育。本文研究學前教育的稅收支持政策,將有助于基本普及學前教育服務,從而實現教育的起點公平。

(三)基本公共教育服務均等化

《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》提出了 “逐步實現基本公共服務均等化”的目標。公共服務涉及文化教育、醫療衛生、基礎設施、社會保障等內容。在此背景下,《國家中長期教育改革和發展規劃綱要 (2010-2020年)》結合教育領域的實際進一步提出了 “逐步實現基本公共教育服務均等化”的目標。哪些教育服務屬于 “基本公共教育服務”呢?筆者認為,“基本公共教育服務”至少具有兩個特點:一是,從時間維度上看,越靠前的教育服務越屬于 “基本公共教育服務”。比如,學前教育比初等教育靠前,初等教育比中等教育靠前,……,顯然,學前教育屬于 “基本公共教育服務”的范疇。二是,從教育條件來看,越基礎的教育服務越屬于 “基本公共教育服務”。在學前教育中,基礎性的學前教育屬于 “基本公共教育服務”,貴族式的學前教育就不屬于 “基本公共教育服務”。稅收政策能夠在一定程度上扶持基本學前教育,促進 “基本學前教育服務均等化”的實現。

三、學前教育相關稅收政策評析

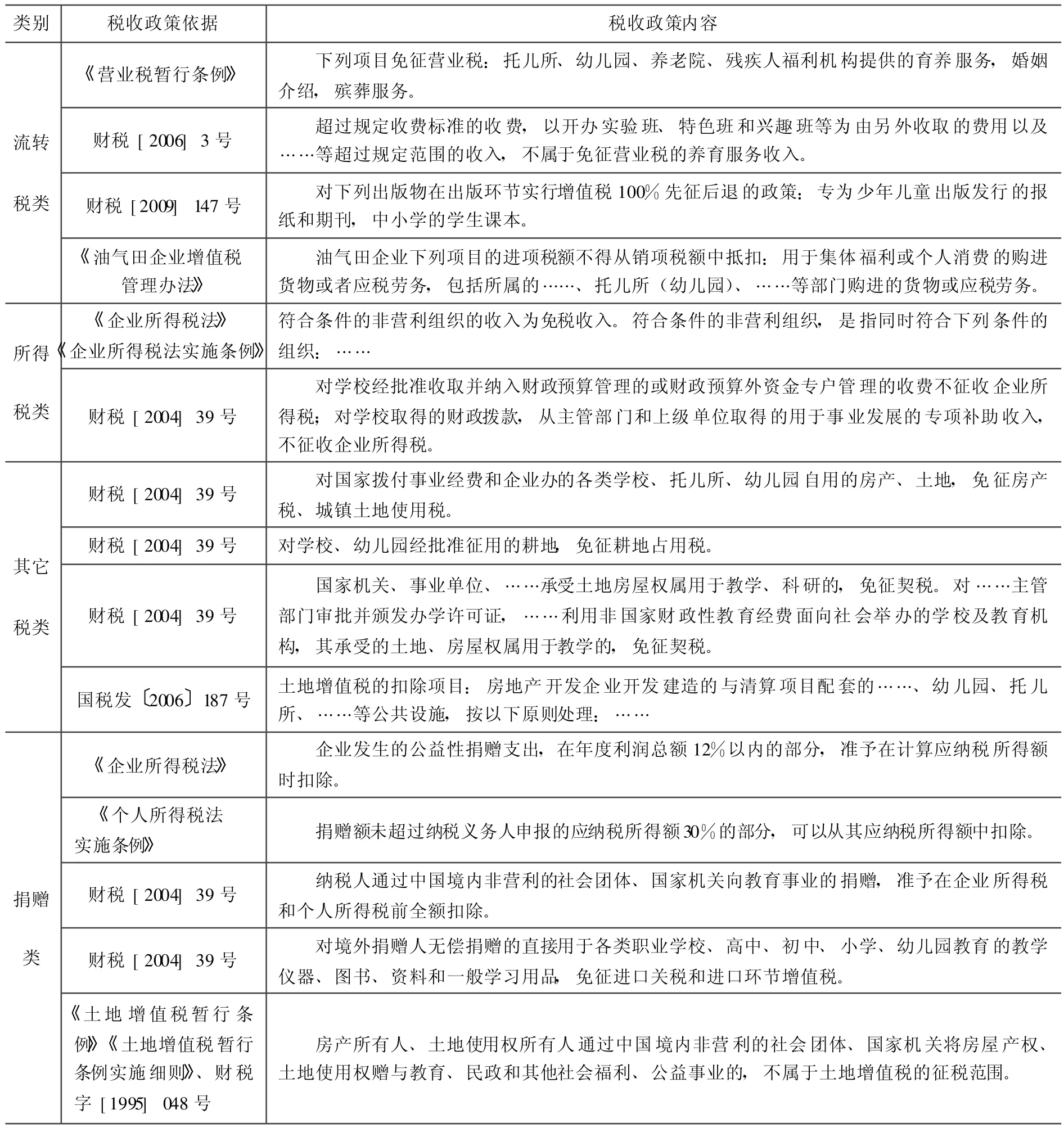

表1 學前教育相關稅收政策匯總

學前教育的稅收政策包括兩個層面:一是學前教育組織自身的稅收政策,涉及流轉稅、所得稅和其它稅;二是向學前教育事業捐贈的稅收政策。表1從流轉稅類、所得稅類、其它稅類和捐贈類四個角度對現行學前教育的稅收政策進行了歸納、總結。

通過對學前教育相關稅收政策的分析,可得出如下三方面的特點:

第一,學前教育稅收政策口徑不統一。《民辦教育促進法實施條例》第三十八條規定:“捐資舉辦的民辦學校和出資人不要求取得合理回報的民辦學校,依法享受與公辦學校同等的稅收及其他優惠政策。”由于捐資行為發生后,所捐資產的所有權將發生轉移,捐贈者不享有取得合理回報的權利,即捐資舉辦的民辦學校也是不要求取得合理回報的,即 《民辦教育促進法實施條例》將是否“取得合理回報”作為適用稅收政策的依據。但是,《財政部國家稅務總局關于教育稅收政策的通知》(財稅 [2004]39號)規定:“對學校經批準收取并納入財政預算管理的或財政預算外資金專戶管理的收費不征收企業所得稅”,即財稅 [2004]39號文件將是否 “納入財政預算 (外資金專戶)管理”作為適用稅收政策的依據。顯然,上述兩個政策的口徑是不一致的,致使稅務機關在操作時無所適從。

第二,學前教育稅收政策用語欠明確。目前,有關學前教育的稅收政策散見于教育類稅收政策中。教育類稅收政策經常使用 “學校”這一用語,但現行稅收政策對 “學校”的概念界定模糊,使得相關政策解讀不明確。比如,財稅 [2004]39號文件規定:“對學校、幼兒園經批準征用的耕地,免征耕地占用稅。”從該規定可以看出,“學校”與 “幼兒園”是并列關系,即 “幼兒園”不屬于“學校”之列。同時,財稅 [2004]39號文件又規定:“對財產所有人將財產贈給學校所立的書據,免征印花稅。”按此邏輯,財產所有人將財產贈給幼兒園所立的書據,不應免征印花稅。筆者認為,這樣的推定結果可能有悖于政策制定的初衷,因為學前教育是教育事業的重要組成部分,理應享受與各類學校同等的印花稅優惠。因此,建議明確將學前教育納入學校之列,讓學前教育名正言順的適用相關稅收政策。

第三,學前教育稅收政策即將 “遍地開花”。2010年是學前教育發展史上的重要一年,為促進學前教育發展,不少省市擬出臺相關稅收扶持政策:《福建省人民政府關于加快學前教育發展的意見》(閩政 〔2010〕24號)指出:“財政部門要加大學前教育投入,制定支持學前教育發展的財稅優惠政策”;《海南日報》(2010年12月13日)顯示:“未來三年,廣西民辦幼兒園將有望享受政府提供的稅費減免、人才幫扶等一系列優惠扶持政策”;《昆明日報》(2010年12月2日)指出:“今后昆明將出臺土地、稅收和獎勵等方面的政策支持學前教育發展”。筆者認為,針對學前教育稅收政策即將 “百花齊放”的情況,國家有必要站在全國高度制定學前教育的稅收政策,防止地方政府的各自為政。

四、支持學前教育的稅收政策建議

學前教育涉及公辦學前教育和民辦學前教育兩個層面。公辦學前教育的稅收政策較為明晰,民辦學前教育的稅收政策比較模糊。《民辦教育促進法實施條例》第三十八條規定:“出資人要求取得合理回報的民辦學校享受的稅收優惠政策,由國務院財政部門、稅務主管部門會同國務院有關行政部門制定。”但是,相關的稅收優惠政策至今尚未出臺,一些地方的稅務機關則要求民辦學校繳納企業所得稅[11]。實踐中,稅務機關與納稅人容易就是否繳納稅收產生分歧,“福建民辦學校第一稅案”便是其中之一[12]。因此,有必要制定專門的學前教育稅收政策,統籌公辦學前教育和民辦學前教育,促進我國學前教育內部以及與其他教育的協調發展。

《教育法》第二十五條規定:“任何組織和個人不得以營利為目的舉辦學校及其他教育機構。”《民辦教育促進法》第五十一條規定:“民辦學校在扣除辦學成本、預留發展基金以及按照國家有關規定提取其他的必需的費用后,出資人可以從辦學結余中取得合理回報。”從上述法律規定可以得出這樣的結論:教育機構不得以營利為目的,但可以從辦學結余中取得合理回報。那么什么是合理回報呢?目前尚無明確規定,僅規定取得程序。在符合法律規定的前提下,出資人取得多少合理回報具有選擇性。鑒于合理回報以利潤總額為基礎,即高的利潤總額是出資人取得高合理回報的源泉,筆者認為,應對不同的利潤總額和合理回報實施有差別的稅收待遇。

《四川省地方稅務局關于確定營業稅成本利潤率的公告》(2010)規定:“核定營業額時文化體育業的成本利潤率為10%”;《關于調整營業稅成本利潤率的通知》(吉地稅發 〔2010〕124號)規定:“文化體育業的營業稅成本利潤率為10%”。從地方政府的規定看出:通常情況下,文化體育業的成本利潤率被界定為10%。當然,現實中的成本利潤率可能高于10%,也可能低于10%。在學前教育領域,成本是指各項辦學成本,利潤是指扣除辦學成本等后的利潤總額①筆者認為,利潤總額扣除所得稅費用后即為《民辦教育促進法實施條例》第四十四條提到的年度凈收益。。因此,我們不妨將成本利潤率等于10%視為利潤總額高低的分界點。《民辦教育促進法實施條例》第三十七條規定:“按不低于年度凈資產增加額或者凈收益的25%的比例提取發展基金”,也就是說,如果出資人投入辦學成本100萬元,成本利潤率取分界點10%,那么利潤總額為10萬元,扣除企業所得稅1.25萬元后,年度凈收益為8.75萬元,按規定提取發展基金2.1875萬元②利潤總額不超過辦學成本10%的部分減半征收企業所得稅,即1.25萬元=10萬元×稅率2 5%×50%。2.1875萬元=8.75萬元×提取比率25%。,辦學結余即為6.5625萬元③6.5625萬元=8.75萬元-2.1875萬元。學前教育機構的辦學結余是通過以下方式實現的:(1)非個體學前教育機構。利潤總額首先需按規定繳納企業所得稅,然后按不低于年度凈收益的25%的比例提取發展基金,剩下的就是辦學結余。當出資人通過 “股息、利息”取得合理回報時,應按 “利息、股息、紅利所得”稅目繳納個人所得稅。(2)個體學前教育機構。利潤總額首先按“個體工商戶的生產、經營所得”稅目繳納個人所得稅,然后按不低于年度凈收益的25%的比例提取發展基金,剩下的就是辦學結余。由于個體學前教育機構具有自然人屬性,辦學結余直接歸出資人所有,不存在發放股息、紅利的環節。,也就是說,出資人可得的合理回報不超過6.5625萬元。因此,可以將投資回報率 (合理回報÷投資成本×100%)等于6.5625%視為合理回報高低的分界點。鑒于6.5625%僅是上限,并且小數點后位數太多,不便于操作,筆者建議將取整后的投資回報率6%視為合理回報高低的分界點。于是,在參考上述兩類分界點的基礎上,可以制定有價值導向的學前教育稅收政策。

(一)支持學前教育的流轉稅制設計

結合 《民辦教育促進法實施條例》第三十八條的規定,筆者建議將學前教育的流轉稅政策作如下規定:首先,在營業稅方面:(1)公辦學前教育機構④這里所講的學前教育機構包括幼兒園、學前班、幼稚院等類似機構,下同。,在政府部門審核批準的收費標準以內取得的收入免征營業稅;超過收費標準取得的收入,不超過收費標準10%的部分⑤鑒于教育機構不得以營利為目的,筆者認為,審核批準的收費標準應與辦學成本基本持平。因此,超過收費標準的收入可理解為額外收入,額外收入不能享受免稅優惠。但是,可以依據額外收入的高低,實施有差別的稅收待遇。借鑒前面的分析過程,將10%作為額外收入高低的分界點,下面類似。,減半征收營業稅,超過收費標準10%的部分,全額征收營業稅。(2)民辦學前教育機構,在政府部門備案公示的收費標準以內取得的收入免征營業稅;超過收費標準取得的收入,不超過收費標準10%的部分,減半征收營業稅,超過收費標準10%的部分,全額征收營業稅。其次,在增值稅方面。財稅[2009]147號文件規定:“中小學的學生課本,在出版環節實行增值稅100%先征后退。”筆者建議,將其調整為:“中小學及學前教育的學生課本,在出版環節實行增值稅100%先征后退。”最后,在關稅方面。《科學研究和教學用品免征進口稅收規定》第二條:“科學研究機構和學校,……,在合理數量范圍內進口……的科學研究和教學用品,免征進口關稅和進口環節增值稅、消費稅。”第三條進一步指出,本規定所稱的科學研究機構和學校是指:……各類科研院所;……高等學校;……其他科學研究機構和學校。筆者建議細化第三條中的 “其他科學研究機構和學校”,明確將學前教育機構納入本規定的適用范圍。

(二)支持學前教育的所得稅制設計

在企業所得稅方面,筆者建議:(1)公辦學前教育機構經審核批準取得并納入財政預算或專戶管理的收入免征企業所得稅;其他方式取得或管理的收入依法征收企業所得稅。(2)捐資舉辦的民辦學前教育機構以及出資人不要求取得合理回報的民辦學前教育機構,經備案公示取得并納入會計核算中心專戶管理的收入,免征企業所得稅;其他方式取得或管理的收入依法征收企業所得稅。(3)出資人要求取得合理回報的民辦學前教育機構,利潤總額不超過辦學成本10%的部分,減半征收企業所得稅;利潤總額超過辦學成本10%的部分,全額征收企業所得稅。

在個人所得稅方面,涉及以下兩個問題:一是個體學前教育機構的個人所得稅問題。鑒于公辦學前教育機構和捐資舉辦的民辦學前教育機構通常以法人形式存在,故此處討論的個體學前教育機構是指出資人舉辦的民辦個體學前教育機構。對采用查賬征收的個體學前教育機構,筆者建議執行如下稅收政策:(1)出資人不要求取得合理回報的民辦個體學前教育機構,經備案公示取得并納入會計核算中心專戶管理的收入,免征個人所得稅;其他方式取得或管理的收入依法征收個人所得稅。(2)出資人要求取得合理回報的民辦個體學前教育機構,利潤總額不超過辦學成本10%的部分①個體學前教育機構應在繳納個人所得稅后按不低于年度凈收益的25%的比例提取發展基金,這類似于非個體學前教育機構在繳納企業所得稅后按不低于年度凈收益的25%的比例提取發展基金,因此,此處借鑒企業所得稅中利潤總額高低的分界點10%。,減半征收個人所得稅;利潤總額超過辦學成本10%的部分,全額征收個人所得稅。對采用核定征收的個體學前教育機構,依據 《關于個人獨資企業和合伙企業投資者征收個人所得稅的規定》(財稅 [2000]91號)第十條的規定:“實行核定征稅的投資者,不能享受個人所得稅的優惠政策。”故應依法征收個人所得稅。二是,出資人從非個體學前教育機構取得合理回報 (股息、紅利)的個人所得稅問題②此處的出資人是指個人出資人,因為企業出資人從非個體學前教育機構取得合理回報的稅收問題適用 《企業所得稅法》第二十六條、《企業所得稅法實施條例》第八十三條等的規定。。筆者建議,出資人從學前教育機構取得股息、紅利,股息、紅利不超過投資成本6%的部分減半征收個人所得稅,股息、紅利超過投資成本6%的部分全額征收個人所得稅。

(三)支持學前教育的其它稅收政策

可以從三個角度構建學前教育的其它稅收政策體系:第一,保留支持學前教育的耕地占用稅和契稅政策。財稅 [2004]39號文件作出了對學前教育機構免征耕地占用稅和契稅的規定,應繼續施行上述稅收優惠政策。第二,調整支持學前教育的房產稅和城鎮土地使用稅政策。財稅 [2004]39號文件規定,對國家撥付事業經費和企業辦的各類學校、托兒所、幼兒園自用的房產、土地,免征房產稅、城鎮土地使用稅。也就是說,在學前教育領域,只有國家撥付事業經費和企業辦的學前教育機構才能適用該政策,而社會團體、公民個人等舉辦的學前教育機構不在優惠之列。這既不是稅收政策應有的價值導向,也不是稅收政策的公平所在。因此,建議將該規定調整為:對企事業單位、社會團體及其他組織和公民個人舉辦的各類學校 (含學前教育)自用的房產、土地,免征房產稅、城鎮土地使用稅。第三,出臺支持學前教育的車輛購置稅和車船稅政策。為方便學前教育學生上學和回家,大部分學前教育機構擁有校車。這些校車按確定路線和時間接送學生,承擔了部分公共交通的責任,具有一定的公益性。對經主管部門審核批準并按成本價格收費的專門用于接送學前教育學生的車輛,免征車輛購置稅和車船稅。

(四)鼓勵向學前教育捐贈的稅收政策

學前教育歷來是容易被慈善捐贈遺忘的領域。《2009年度中國慈善捐助報告》顯示,教育領域共接受捐贈37億元,流向高等教育、基礎教育、職業教育和其他教育的金額分別約為24億元、7.9億元、0.1億元和5億元[13]。由于基礎教育包括學前教育、小學教育、初中教育、高中教育等內容③按照教育部的司局機構設置,基礎教育司 (包括一司和二司)負責幼兒教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育的宏觀管理工作,本文借鑒此口徑確定基礎教育的范圍。,因此,真正流向學前教育的資金遠低于7.9億元。為鼓勵捐贈者向學前教育事業捐贈,有必要完善相關的稅收激勵政策。具體而言,可以分兩步:首先,協調不同捐贈稅收政策之間的矛盾。對于向教育事業進行公益性捐贈的稅前扣除政策,《企業所得稅法》《個人所得稅法實施條例》與財稅 [2004]39號文件的規定不一致[2]。依據 “上位法優于下位法”的原則,財稅 [2004]39號文件的相關內容無效。為鼓勵人們向特定領域捐贈,比如學前教育,公益性捐贈的稅前扣除不宜像《企業所得稅法》和 《個人所得稅法實施條例》那樣 “一刀切”,建議在 《企業所得稅法》第九條和《個人所得稅法實施條例》第二十四條均加上 “但國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外”的內容,這既解決了稅收政策之間的沖突,又賦予政府部門一定的調節空間。其次,制定向學前教育捐贈的稅收激勵政策。將稅收政策設計為:納稅人通過中國境內非營利的社會團體和基金會以及國家機關向學前教育事業的捐贈,在企業所得稅和個人所得稅前據實扣除的基礎上,可再按捐贈金額的50%加計扣除。以企業所得稅為例,在現行稅率25%的基礎上,按捐贈金額的150%抵稅后,相當于企業承擔捐贈支出的62.5%,政府承擔捐贈支出的37.5%,這樣的分擔比例既在財政的承受能力之內,又能起到 “四兩撥千斤”的效果。

[1]成剛.促進教育發展的稅收優惠研究 [J].國家教育行政學院學報,2006,(8):56-59.

[2]任強.完善我國教育投入稅收政策的建議[J].稅務研究,2010,(6):60-63.

[3]魏娜.高等教育稅收優惠政策探討[J].教育理論與實踐,2010,(8):9-11.

[4]戴羅仙,劉運佳.高等教育稅收政策國際比較及其啟示[J].長沙理工大學學報 (社會科學版),2011,(1):42-46.

[5]郭月梅,陳遠燕.我國高等教育捐贈的稅收激勵機制探討 [J].稅務研究,2009,(10):92-96.

[6]楊龍軍.民辦教育稅收問題探討 [J].稅務與經濟,2005,(2):17-20.

[7]吳立保.日本發展私立學前教育的經驗及其啟示[J].學前教育研究,2003,(4):59-60.

[8]哈維?S?羅森著,郭慶旺,趙志耘譯.財政學 (第7版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.90.

[9]楊楊,陳思.起點公平、過程公平和結果公平辨析 [J].遼寧師范大學學報 (社會科學版),2010,(3):33-35.

[10]李爽.起點公平和機會公平是實現公平分配的前提和基礎[J].中國金融,2007,(16):28-30.

[11]李文.鼓勵我國生產性服務業發展的稅收政策研究[J].稅務與經濟,2008,(3):87-92.

[12]劉建銀.我國民辦學校企業所得稅問題分析——從福建省民辦學校第一稅案談起 [J].重慶師范大學學報(哲學社會科學版),2007,(5):102-109.

[13]朱婷.2009年度中國慈善捐助報告 [EB/OL].中國廣播網.http://www.cnr.cn/china/gdgg/201004/t20100409-506262718-5.html,2010-04-09 09:21.