動脈內注射巴曲酶治療犬急性腦梗死的實驗研究1)

張 鵬,高志強,李云濤,戴 瑛

巴曲酶(東菱迪芙)是目前唯一的單一成分降纖溶栓制劑,近年來被廣泛應用于急性腦梗死的治療,但動脈內應用還鮮見報道。本研究通過建立動物模型探討動脈內應用巴曲酶治療急性腦梗死的有效性及安全性,為臨床應用提供實驗依據。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及分組 成年實驗犬16條(南京安立默實驗動物繁殖中心提供),雌雄不限,隨機分為實驗組及對照組,每組各8條。

1.2 主要試劑與儀器 巴曲酶注射液(北京托畢西藥業有限公司),每支每支5 BU;凝血酶(珠海經濟特區生物化學制藥廠,每瓶200 U);DSA機(德國西門子polytron1000)。

1.3 實驗方法

1.3.1 建立動物模型[1]抽取實驗犬自體靜脈血5 m L,常溫下離心10 min后取上層血漿1 m L,加入凝血酶100 U混勻后注入細玻璃試管中,凝固后取出制成長5 mm~8 mm,直徑1 mm的血栓條備用。用3%戊巴比妥鈉(2 mg/kg~3 mg/kg)經靜脈注射麻醉實驗犬后,用Seldinger法分別穿刺右側股動脈和左側股靜脈置入5F導管鞘,經動脈鞘插入5F導管,在DSA導引下將導管插至左側頸內動脈近端,正側位DSA造影觀察顱內血管走行情況,其后用1 mL注射器吸入2條~3條血栓經導管注入,再次造影證實左側頸內動脈以遠分支閉塞后撤出導管。

1.3.2 動脈內溶栓治療 建模后6 h經獵人頭導管插入3F微導管至頸內動脈上升段3 cm~4 cm后緩慢撤出獵人頭導管,用微量注射泵經微導管在30 min內勻速輸注巴曲酶5 BU。對照組輸注生理鹽水10 mL。

1.3.3 腦血管造影復查 實驗組及對照組均于治療后30 min、60 min及120 min用5F獵人頭導管行腦血管造影,檢查血管再通情況。按TIMI分級標準進行分級,TIMI1級:主干以下二、三級分支不顯影;TIM I2級:部分再通,主干和(或)部分二、三級分支中斷或狹窄;TIMI3級:完全再通,血管分支顯示清楚。以TIMI2級和TIMI3級為治療有效。

1.3.4 凝血指標檢查 兩組分別在溶栓治療前30 min及溶栓治療后120 min抽取靜脈血,測定凝血酶原時間(PT)、活化的部分凝血活酶時間(APTT)及纖維蛋白原(FIB)。

1.3.5 動物行為學及并發癥觀察 實驗過程中觀察實驗動物一般情況,有無顱內出血、穿刺點滲血等并發癥;實驗結束后觀察動物有無偏癱等行為學改變。

1.4 統計學處理 采用SPSS 17.0軟件,計量資料用均數±標準差(±s)表示,計數資料用率表示,多組間均數用單因素方差分析ANOVA比較,兩組間再通率用Fisher精確概率法比較。

2 結 果

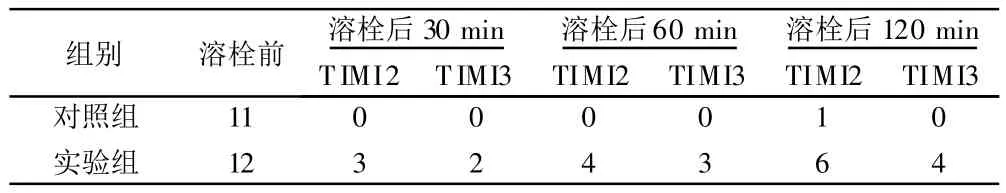

2.1 腦血管造影結果 建模后實驗組有12支血管閉塞,對照組有11支血管閉塞(統計頸內動脈的一級分支:大腦前、中、后動脈)。治療后實驗組有10支血管治療有效,其中完全再通(TIMI3級)4支,部分再通(TIMI2級)6支,總有效率 83.33%(10/12),對照組有1支血管部分再通,總有效率0.09%(1/11),兩組比較有統計學意義(P<0.01)。詳見表1。

表1 兩組溶栓前后血管再通情況 支

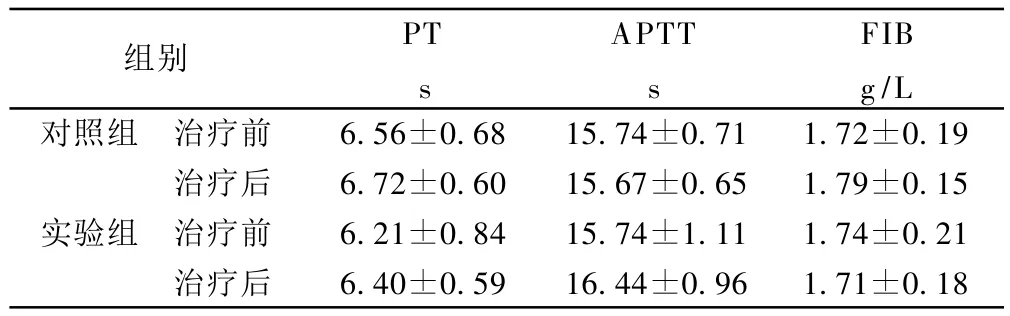

2.2 溶栓前后凝血指標變化 實驗組溶栓前后PT、APTT、FIB比較無統計學意義。溶栓后實驗組PT、APTT、FIB與對照組比較亦無統計學意義。詳見表2。

表2 兩組溶栓前后血漿凝血、纖溶指標比較(±s)

表2 兩組溶栓前后血漿凝血、纖溶指標比較(±s)

組別 PT s APTT s FIB g/L對照組 治療前 6.56±0.68 15.74±0.71 1.72±0.19治療后 6.72±0.60 15.67±0.65 1.79±0.15實驗組 治療前 6.21±0.84 15.74±1.11 1.74±0.21治療后 6.40±0.59 16.44±0.96 1.71±0.18

2.3 溶栓治療后并發癥及動物行為學變化 兩組實驗動物均存活,實驗過程中實驗組有1只出現穿刺點少量滲血,局部小血腫形成。腦血管造影均未見造影劑外滲現象。實驗結束后對照組6只嚴重偏癱(不能站立活動),2只輕度偏癱;實驗組 2只輕度偏癱,余無明顯癱瘓表現。

3 討 論

缺血性腦卒中是臨床上的常見病與多發病,致殘率及致死率很高,據流行病學資料顯示,在我國人群死亡原因中腦卒中約占20%,而在發生腦卒中的人群中,缺血性腦卒中約占 80%[2]。目前研究普遍認為,急性腦梗死后缺血神經元的損傷有一個可逆向不可逆的轉化過程,在發病早期使用溶栓藥物盡快恢復缺血半暗帶區的供血,可有效保護腦組織、恢復受損神經元功能,因此急性期溶栓是治療缺血性腦卒中的最有效方法[3]。選擇性動脈溶栓,其目的就是挽救尚未壞死的腦組織,最大限度地恢復神經細胞功能,減少殘障率的發生[4]。目前臨床上使用的溶栓劑主要是重組組織型纖溶酶原激活劑(rt-PA)和尿激酶,但由于rt-PA價格昂貴且治療時間窗短,在國內應用受到極大的限制,而尿激酶因對凝血及纖溶系統影響較大,出血并發癥相對較高,且同樣需要嚴格控制治療時間窗,臨床應用亦受到很大的限制[5,6]。巴曲酶是經生物工程技術從中南美洲的響尾蛇科毒蛇的毒液中提取的一種高純度類凝血酶樣物質,為絲氨酸蛋白酶的一種,是目前唯一的單一成分降纖溶栓制劑[7]。研究證實其在降解纖維蛋白原,抑制血栓形成的同時,可以激活血管內皮細胞釋放內源性組織型纖溶酶原激活物(t-PA),將血漿纖維蛋白溶酶原轉變成血漿纖維蛋白溶酶,起到溶栓的作用[8]。近十余年來國內外學者針對巴曲酶進行了大量的臨床及基礎研究,普遍認為巴曲酶治療急性腦梗死安全有效,同時由于其還具有腦保護等作用,與rt-PA及尿激酶相比,可能具有更長的治療時間窗[9-11]。本研究證實腦梗死急性期動脈內應用巴曲酶可以有效溶解血栓,有效率達83.33%。之所以具有較高的血管再通率,考慮除藥物作用外,亦與超選擇性動脈內用藥,藥物直接作用于靶血管內血栓,局部藥物濃度高有關。溶栓治療可能會導致出血并發癥,通過檢測溶栓治療后的凝血指標變化,可以推測此治療是否易導致出血。一般來說,PT、APTT越長,FIB越低,出血的可能性就越大。本實驗結果顯示實驗組溶栓后與溶栓前比較PT、APTT延長,FIB降低,但無統計學意義,與對照組比較也無統計學意義。這可能因為超選擇性動脈內用藥,藥物經微導管注入無需經過全身血液循環代謝,因此對出凝血及纖溶系統影響較小。

本研究結果顯示,動脈內應用巴曲酶治療急性腦梗死是安全、有效的。當然,對于動脈內應用巴曲酶的量效關系及與靜脈用藥比較是否有更好的療效及安全性等問題還需進一步的研究。

[1] 劉圣,施海彬,季立標,等.介入技術建立犬急性腦栓塞動物模型的研究[J].南京醫科大學學報,2005,25:76-79.

[2] 吳兆蘇,姚崇華,趙冬.我國人群腦卒中發病率、死亡率的流行病學研究[J].中華流行病學雜志,2003,24(3):236-239.

[3] 柳建軍,趙世平,夏海琴,等.尿激酶溶栓聯合介入術治療急性腦梗死51例[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2010,8(12):1522-1523.

[4] Broderick PJ,Werner H.Treatment of acute ischemic stroke.PartⅠ:Recanalization strategies[J].Circulation,2002,106(7):1563-1569.

[5] 國家“九五”攻關課題協作組.急性腦梗死六小時內靜脈溶栓治療[J].中華神經科雜志,2002,35(4):210-213.

[6] Nagai N,Vanlinthout I,Collen D.Comparative effects of tissue plasminogen activator,strep tokinase,and staphylokinase on cerebral ischemic infarction and pulmonary clotlysis in hamster models[J].Circulation,1999,100(12):2541-2546.

[7] Lochnit G,Geyer R.Carbohydrate structure analysis of batroxobin,a thrombin-like serine protease from Bothrops moojeni venom[J].Eur J Biochem,1995,228(3):805-816.

[8] Sherman DG,Atkinson RP,Chippendale T,et al.Intravenous ancrod for treatment of acute ischemic stroke:The STAT study:A randomized controlled trial.Stroke Treatment with Ancrod Trial[J].JAMA,2000,283(18):2395-2403.

[9] 印衛兵,丁新生,馮美江,等.巴曲酶對沙土鼠海馬CAI區神經元保護作用及其機制的研究[J].中風與神經疾病雜志,2005,22(6):540-542.

[10] 黃一寧.尿激酶和巴曲酶治療早期急性腦梗死的療效和安全性研究[J].中華老年心腦血管病雜志,2006,8(2):104-107.

[11] 龐英,孫玉衡,韓仰同,等.巴曲酶注射液治療發病72 h后急性腦梗死的研究[J].中風與神經疾病雜志,2008,25(1):73-75.