我國資源型城市轉型與可持續發展探析

孫合靈 徐天祥

(山東師范大學山東省可持續發展研究中心,山東濟南 250014)

[經濟管理]

我國資源型城市轉型與可持續發展探析

孫合靈 徐天祥

(山東師范大學山東省可持續發展研究中心,山東濟南 250014)

當前我國許多資源型城市發展進入兩難選擇的困境,如何轉型并實現可持續發展成為重要研究課題。資源型城市的生命周期,從可持續發展而言,是一個由雙贏到均衡再到兩難的演化過程。將資源型城市劃分為雙贏型、兩難型、均衡型三種類型,并建立了經濟、社會、資源和環境方面的可持續發展實力指標體系,通過主成分分析方法,評價了資源型城市可持續發展能力。資源型城市類型不同,發展階段不同,采取的對策不同,在雙贏階段,資源型城市由單一城市功能實現多功能轉變是實現可持續發展最佳時機和最有效的途徑。

資源型城市;可持續發展

一、引言

資源型城市是我國重要的城市類型,一般指依托于礦產資源、森林資源等自然資源,并以資源的開采和初加工為支柱產業的具有專業性職能的城市,相近的概念有礦業城市、工礦城市等。根據國家發改委在2002年的研究界定,我國有資源型城市118個,占我國城市總量的18%。土地總面積為96萬平方公里,涉及總人口1.54億人,涉及職工1250萬人。資源型城市為國家經濟建設和社會發展提供著90%以上的煤炭和石油,80%以上的鐵礦石,70%以上的天然氣和重要礦產資源,為我國的社會主義建設做出了巨大的貢獻。但是由于這類城市的發展嚴重依賴不可再生資源,也就無法擺脫資源型城市的宿命:城市經濟結構不合理,資源采掘業所占比重過大;城市功能不健全;城市生態環境較差,后續發展乏力,失業問題突出,社會矛盾復雜;甚至有的城市在經歷了數十年的開采挖掘后,面臨著礦竭城衰的現狀。資源型城市如何進行轉型,實現可持續發展就成為了焦點問題。

二、資源型城市的研究狀況

對于資源型城市現狀,國內的大批學者、從不同角度進行了研究,發表了大量文獻,具有重要的理論研究和現實指導意義,研究主要集中在以下方面:

(一)資源型城市演化及問題分析

資源型城市生命周期模型研究揭示了城市在單一自然資源開發利用的基礎上形成和發展起來的,嚴重依賴于資源型產品。城市的發展與資源型產品的演化具有同步性,資源型城市的生命周期為資源型產品的生命周期所決定。從資源型城市生命周期入手研究城市轉型實現其可持續發展具有重要的意義。

我國資源型城市的形成和發展是在國家工業化背景下進行的,即在傳統計劃經濟體制和資源開發企業國有壟斷控制的雙重約束下進行的,致使城市經濟效率低下、社會問題突出,最終使許多資源型城市處于困境。

(二)以轉型為核心的研究

資源型城市研究文獻大部分集中在轉型研究上,大部分學者試圖通過產業轉型和城市經濟結構調整來實現資源型城市的順利轉型,從而實現城市可持續發展。產業轉型更多地集中在資源的集約利用方面,通過延伸產業鏈、拓寬產業范圍以期城市所依托資源能更長時間、更有效地支撐城市的發展;經濟結構調整主要集中在優化產業結構、培育替代產業從而使城市經濟實現可持續增長。

(三)實現區域可持續發展的研究

以區域可持續發展為核心的研究主要集中在資源型城市可持續發展能力研究和城市化與城市空間發展研究。資源型城市在發展的過程中嚴重依賴主導資源,城市布局分散、功能滯后。一旦主導資源及其產品需求減少或者開采能力下降,城市可持續發展能力將會迅速衰退,因此通過資源持續利用、產業結構轉型和城市職能進行重新定位才能提升城市可持續發展能力;通過改變城市分散布局、完善城市功能設施來優化城市空間結構使之成為區域中心實現區域可持續發展。

三、可持續發展視角下的資源型城市生命周期模型

(一)資源型城市的生命周期

由于資源型城市是在自然資源開發利用的基礎上形成和發展起來的,嚴重依賴于資源型產品。城市依賴資源的產業演化規律便成為資源型城市的演化規律的核心內容。從而城市的演化與資源型產品的演化具有同步性,資源型城市的生命周期為資源型產品的生命周期所決定。

資源型城市的發展一般都要經過原始、成長、成熟及衰退四個階段,目前學術界對資源型城市進行研究的理論基礎就是資源型城市生命周期理論。如果城市在衰退階段到來之前沒有及時進行轉型以培育新的核心動力、完善城市功能,將不能擺脫資源型城市宿命走向礦竭城衰的邊緣。

(二)可持續發展視角下資源型城市的三種類型

資源型城市實現可持續發展的關鍵在于積極轉型,從而完善城市功能、培育城市可持續發展增長動力。資源型城市轉型成功的困難在于城市經濟性和社會性沉淀成本的存在,城市必須耗費大量的財力來補償轉型的成本。

資源型城市在不同的階段轉型所要補償的成本不同,在原始和成長階段其城市發展剛剛起步,無論是資源產業升級改造還是城市各項職能調整所花費較小,生態環境沒有遭到大的破壞,而此時城市所依托資源儲量較大,隨著資源開采的經濟效益大幅提升,對城市順利轉型實現可持續發展具有較大支撐力,城市實現可持續發展具有雙贏選擇;在成熟階段,資源開采已處于或接近頂峰、產業規模較大、城市已經基本成型、生態環境遭到很大破壞,城市轉型成本較大,但此時資源儲量和城市經濟效益穩定,足以支撐城市順利轉型實現可持續發展,城市處于均衡;在衰退階段,資源產量開始下滑或者枯竭,資源開采成本大幅上升、產業難以為繼,城市資源優勢不再,而同時社會問題突出、城市發展趨于停滯、環境破壞嚴重,城市無力補償巨大的轉型成本,可持續發展難以為繼,城市處于兩難境地。

由此,資源型城市的生命周期,從可持續發展而言,是一個由雙贏到均衡再到兩難的演化過程。對于處在原始和成長階段的資源型城市從可持續發展的角度可以看做雙贏型,處于成熟階段的資源型城市可以看做均衡型,而處于衰退階段的可看做兩難型。

四、三種類型的資源型城市可持續發展能力實證分析

資源型城市是在其依托資源的基礎上發展起來的,其發展的核心動力就是其資源產業,一旦依托資源枯竭城市就難免走向衰退,為了避免這種情況出現,城市應盡早轉型實現區域可持續發展。為了更好地對不同類型的城市可持續發展潛力進行分析,本文構建了可持續發展評價指標體系,在每一種類型中選取了兩個代表城市,采用主成分分析方法作系統的分析,以期對不同類型的資源型城市進行戰略抉擇具有參考價值。

(一)構建評價指標體系

反映一個城市區域發展綜合實力的指標有很多,依據指標體系構建的科學性、實用性和目標導向性原則,考慮定量研究方法和數據采集的限制,本文主要從經濟、社會、資源和環境四個方面選取22個代表性指標構建資源型城市可持續發展綜合實力評價指標體系。

1.經濟指標:人均GDP(萬元)、第三產業增加值占GDP比重(%)、財政收入占GDP比重(%)、固定資產投資增長率(%)、環保投資占GDP比重(%)、實際利用外資總額占GDP比重(%);

2.社會指標:職工年平均工資(元)、城鎮人口就業率(%)、大專以上人口比重(%)、勞動力平均受教育年限(年)、社會保險綜合參保率(%)、人均儲蓄余額(元);

3.資源指標:資源現有儲量(億噸)、主要資源可開發年限(年)、萬元資源消耗量(噸標準煤/萬元)、人均可利用耕地面積(畝/人)、人均占有水資源(m3);

4.環境指標:廢水處理率(%)、廢氣處理率(%)、降塵濃度(%)、固廢綜合利用率(%)、城市人均綠地面積(m2)。

(二)主成分分析結果

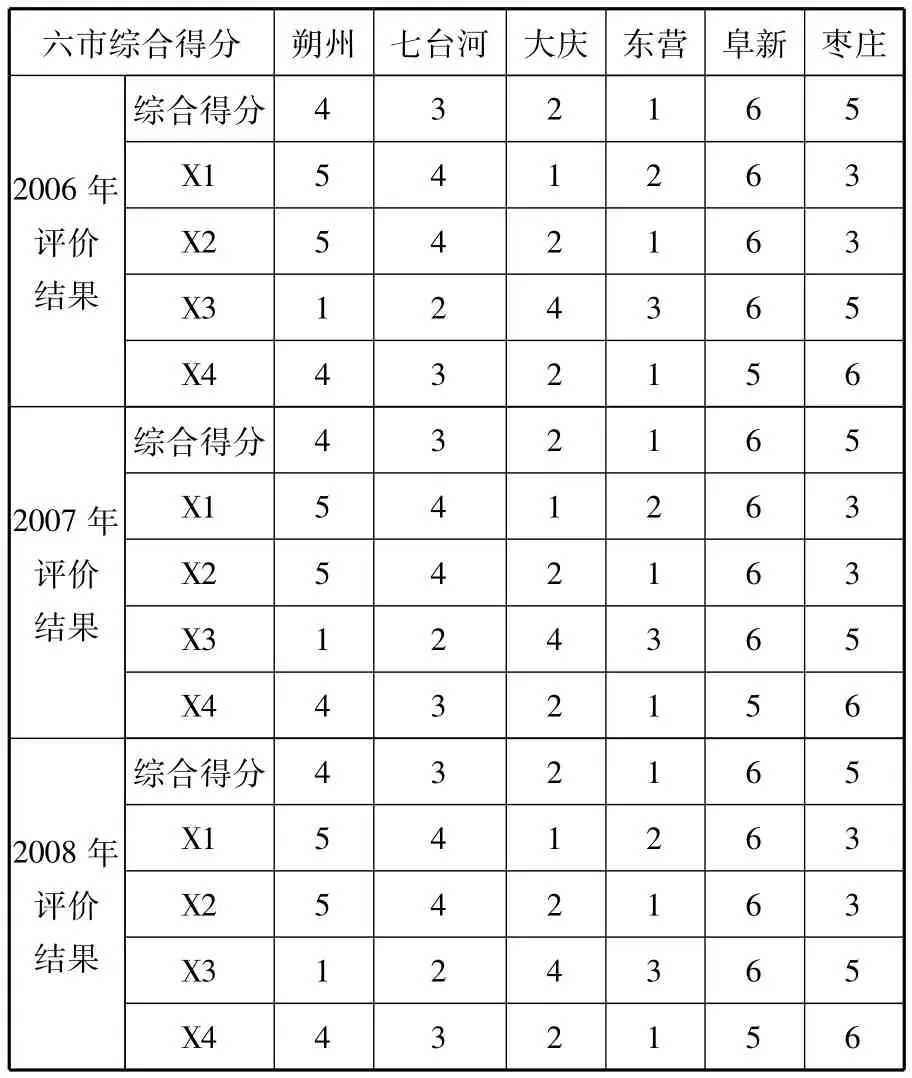

根據以上建立的城市可持續發展指標體系,本文選取的六市三年的數據,采用SPSS統計分析軟件,對所選指標進行主成分分析。樣本資料主要來源于2006—2008年中國城市統計年鑒及國家和各省市統計年鑒和一些地方公布的數據。我們依次得出六市2006—2008年的可持續發展綜合實力得分及排名,這里分別用X1、X2、X3、X4代表經濟、社會、資源、環境所反映的潛力指標(見表1)。

表1 不同類型資源型城市可持續發展潛力排名

(三)綜合評價

1.對于雙贏型城市來說,由于城市的主要資源對城市的支撐時間還比較長,城市還沒有定型,從源頭就開始推廣高新技術應用、發展低碳經濟以實現產業優勢延伸和拓展資源產業的生命鏈;建立健全現代企業制度、大力發展高新服務業、給民營經濟更大的空間和支持,合理調整三大產業比例以使經濟結構更具可持續發展的活力;加大醫療教育方面的投入、健全社會保障制度體系,以整合社會資源使其得到最好的發揮;城市規劃具有前瞻性、城市服務功能完善,更好地發揮城市的區域中心功能;無論在生產還是生活方面都要環保先行,加大環保治理投入以期建立起生態城市。從源頭上擺脫資源型城市的宿命,實現城市的可持續發展。

2.對于均衡型的資源型城市來說,應推廣高新技術應用、發展低碳經濟以盡最大可能延伸和拓展資源產業的生命鏈;大力扶植、發展第三產業,使產業結構合理,經濟增長具有更大的動力;對于在發展過程中積累的社會問題要妥善處理,把企業承擔的社會保障功能交給地方政府,應采取積極的措施發揮長期積累的人力資源優勢使其成為城市發展的重要依托;調整滯后的城市布局、加大城市服務功能使城市成為真正的區域中心;加大環境治理力度、加大對生產過程中的環保工藝改進和居民使用環保材料的補貼,建設生態城市。城市將穩步走向可持續發展。

3.對于處于兩難的城市來說,加大高新技術應用對其挖潛,并充分發揮資源產業的技術培育相關產業;應重點扶植民營經濟和新興產業、大力發展高新服務業;中央政府應加大對衰退型城市的財政補貼和轉移支付以保障地方政府的社會保障不會中斷;要做好城市在區域中的功能定位使其盡可能地得到區域支持;爭取中央政府對當地進行生態補償,采取措施進行三廢治理,爭取變廢為寶,大力發展生態農業以打造良好的生態環境。城市仍能復興走向可持續發展之路。

五、結論

資源型城市進行轉型以擺脫資源型城市發展的路徑依賴,走上健康可持續發展之路是其惟一選擇。對于均衡型、兩難型城市來說進行轉型盡管仍能實現城市的可持續發展,但轉型成本巨大,特別是處于兩難選擇的城市其轉型歷程十分艱巨;資源型城市在雙贏階段進行轉型是實現可持續發展的最佳時機,資源型城市從單一功能的城市轉向多功能的綜合城市是實現可持續發展的最有效的途徑。

[1]國家計委宏觀經濟研究院課題組.我國資源型城市的界定與分類[J].宏觀經濟研究,2002(11):37-39.

[2]沈鐳.我國資源型城市轉型的理論與案例研究[D].北京:中國科學院,2005.

[3]董鎖成,李澤紅,李斌,薛梅.中國資源型城市經濟轉型問題與戰略探索[J].中國人口·資源與環境,2007,17(5):12 -17.

[4]毛蔣興,何邕健.資源型城市生命周期模型研究[J].地理與地理信息科學,2008(1):56 -60.

[5]孫淼,丁四保.我國資源型城市衰退的體制原因分析[J].經濟地理,2005,25(2):273 -276.

[6]趙景海.我國資源型城市發展研究進展綜述[J].城市經濟,2006(3):86 -91.

[7]鄭伯紅,廖榮華.資源型城市可持續發展能力的演變與調控[J].中國人口·資源與環境,2003(2):92-95.

[8]宋冬林,湯吉軍.沉淀成本與資源型城市轉型分析[J].中國工業經濟,2004(6):58-64.

[9]趙景海,俞濱洋.資源型城市空間可持續發展戰略初探[J].城市規劃,1999,23(8):49 -51.

[10]李晶.城市可持犢發展指標體系及評價方法研究——以資源枯竭型城市為例[J].財經問題研究,2005(6).

[11]黃溶冰,王躍堂.我國資源型城市經濟轉型模式的選擇[J].經濟縱橫,2008(2):35-38.

(責任編輯:陳鴻鵬)

F293

A

1002-2880(2011)02-0115-03

孫合靈(1978-),男,山東濟寧人,山東師范大學山東省可持續發展研究中心,人口、資源與環境經濟學碩士研究生,研究方向:可持續發展戰略與管理;徐天祥(1957-),男,山東泰安人,山東師范大學山東省可持續發展研究中心教授,研究方向:可持續發展戰略與管理。