我校學生批判性思維能力現狀調查與分析

申志華,黃培春

(廣東醫學院,廣東 湛江 524023)

我校學生批判性思維能力現狀調查與分析

申志華,黃培春

(廣東醫學院,廣東 湛江 524023)

我校2008級與2009級本科生批判性思維能力處于中等偏下水平。批判性思維的應用與醫學的診斷過程關系密切,將批判性思維的培養與病理生理學教學有機結合起來,通過常規課堂教學培養學生批判性思維,將會產生一定的效果。

批判性思維能力;病理生理學;臨床醫學專業

批判性思維(CT),指個體能動、全面地分析事物的各方面因素,并在分析過程中不斷反思自己或他人的思路,以期達到對該事物的一種正確理解或做出合理決定[1]。從醫學角度來看,批判性思維是對臨床復雜問題進行的有目的、有意義的自我調控性的判斷、反思、推理及決策過程。批判性思維能力是高等醫學院校畢業生應具備的能力,本文旨在了解我校2008級和2009級本科生批判性思維能力現狀,從而為我校開展批判性思維教育提供必要的參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

我校2008級本科臨床醫學專業27、33、37及39班學生共130人,2009級本科臨床醫學專業21~26班共198人。調查時間為2011年1月。

1.2 研究方法

1.2.1 方便抽樣調查 征得各調查班學生同意后,現場發放并收回調查問卷。

1.2.2 調查問卷 調查問卷由一般情況和批判性思維2部分組成。批判性思維問卷采用香港理工大學提供的CT傾向測量表(CTDI-CV),該調查表的前身是美國加利福尼亞大學研究設計的CT意向問卷(CCTDI),由香港理工大學的彭美慈等人聯系多所院校和權威人士,按照中國人的思想意識和價值觀進行修正,經過信度、效度檢驗得到滿意結果,α=0.90,特質α值為0.54~0.77,內部一致性較好,可以應用,與CCTDI相比,CTDI-CV更利于統計學分析[2]。CTDI-CV測量CT 7方面特質,即尋找真相、開放思想、分析能力、系統化能力、批判性思維的自信心、求知欲和認知成熟度[2]。調查表共70個條目,每道題都是一句簡單陳述,每10個條目反映一個方面的特質,正性題目30題,負性題目40題。將題目順序打亂,采用Likert6分制測量格式,1表示非常贊同,6表示非常不贊同,之間的程度由填答者自己把握。填答時間20分鐘。每個維度60分,總分420分。單個維度得分40分以上,說明該項特質正性;得分50分以上,說明該項特質較強[3]。總分280分以上,說明具有正性CT傾向;總分350分以上,說明CT傾向較強。

2008 級共發放問卷 130份,回收127份,回收率為97.69%。其中有效問卷120份,有效率為92.31%。2009級共發放問卷198份,回收176份,回收率為88.89%。其中有效問卷169份,有效率為85.35%。

1.2.3 數據分析 利用Excel 2003建立數據庫,采用Spss 17.0軟件進行統計分析,采用單因素方差分析進行數據統計。

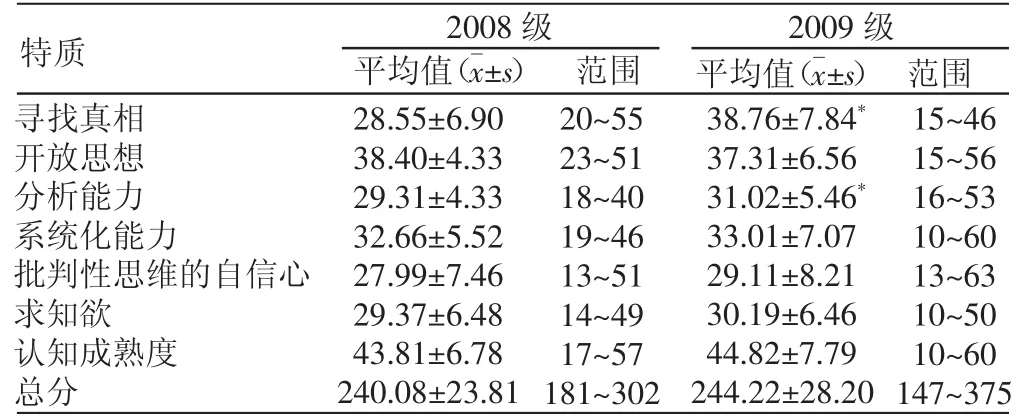

2 結果(見表1)

表1表明,我校2008和2009級臨床醫學本科生CT傾向總分低于280分,說明具有負性CT傾向。從CT的7個維度來看,他們在認知成熟度方面為正性(>40分),在尋找真相、開放思想、分析能力、系統化能力、批判性思維的自信心和求知欲6方面均為負性(<40分)。兩個年級學生在尋找真相和分析能力方面具有顯著性差異(P<0.05),其余特質及總分比較無顯著性差異(P>0.05)。

表1 我校2008與2009級本科生CT傾向得分

3 討論

醫學是一門實踐性極強的學科。一方面,要求醫學生具備良好的思維能力,而批判性思維正適宜該學科;另一方面,醫學診斷過程實際就是批判性思維應用過程。由于醫學問題的復雜性及不確定性,醫學生能否恰當運用、分析和判斷各種信息,并得到合理結論就顯得尤為重要。因此,培養醫學生批判性思維能力對提高醫學教學質量、培養合格臨床醫師具有重要意義。

3.1 我校學生批判性思維現狀分析

從表1得知,我校2008和2009級學生CT傾向總分分別為(240.08±23.81)分和(244.22±28.20)分,說明均具有負性CT傾向。從CT的7個維度來看,兩個年級學生在認知成熟度方面為正性(>40分),在其余6個方面均為負性(<40分),而在批判性思維的自信心方面得分最低,分別是(27.99±7.46)分與(29.11±8.21)分。說明兩個年級學生批判性思維能力均處于中等水平,部分特質(如批判性思維的自信心)方面甚至低于中等水平。我國學生在應試教育中成長,考試中對所學內容的分析能力可能較強,但對其他問題分析能力較弱,故分析能力維度得分較低。我校兩個年級臨床醫學生的批判性思維的自信心和CT傾向負性構成比基本一致,說明我校2008和2009級臨床醫學生對于個人CT傾向的自我評價與客觀調查結果基本一致。我國傳統的“填鴨式”教學模式,無法激發學生的好奇心和求知欲,導致學生在學習時不善于發現問題和分析判斷問題。我國傳統教育思想強調組織紀律,重成績而忽視開放性思維的培養,不主張挑戰權威,不提倡標新立異,這阻礙了學生開放性思維的培養,導致學生批判性思維能力較低,對提高醫學教學質量、培養合格臨床醫師造成影響。

3.2 病理生理學教學中學生批判性思維的培養

如何在病理生理學教學中培養學生批判性思維能力,是一個重要課題。國外把批判性思維的培養與學科教學有機地結合起來,通過常規課堂教學培養學生批判性思維,這種方式對任課教師要求非常高。首先,要求教師具有較高的批判性思維能力;其次,通過有意識、有目的、反復的課堂教學訓練,才能培養、發展或提高學生批判性思維能力。

3.2.1 通過質疑方式培養學生批判性思維意識 批判性思維能力首先要求發現問題并提出問題,任何批判性思維活動都是為解決某個問題而展開的,所以培養學生批判性思維意識應從鼓勵學生質疑問難做起。如在學習有關低滲性脫水內容時,教師先講其特征是“失鈉多于失水”,由此引出失液的途徑,在這里學生就會思考“機體通過哪些途徑失液時會引起失鈉多于失水”,師生共同分析多個途徑失液的情況并得出結論。學生就會思考“既然丟失的是接近于等滲的體液或者低滲體液,為什么會引起低滲性脫水”,教師再來回答“大量失液后只補水不補電解質就會引起低滲性脫水”。可以看出,由教師設置多種問題,重視開拓學生思路,設計富有挑戰性的問題,可以啟發學生思維。教師通過精心組織、巧妙設問,使學生課程學習與現實經驗有機聯系起來,對其批判性思維培養產生重要影響。

3.2.2 通過病例分析培養學生批判性思維能力 病理生理學是一門從基礎知識跨向臨床知識的橋梁學科,主要學習疾病的發生機制,內容較抽象。病例分析能將系統理論和推理模式相聯系,進行跨學科討論,從而將抽象理論知識融入到實際病例中,根據實際變化來分析可能發生的機制,判斷患者可能出現的病理過程,給學生提供一個更寬廣的角度去進行分析、判斷。應用病例分析法,要選用合適病例,能反映某個病理過程的典型病例或能綜合多個病理過程的較復雜病例,包括現病史、既往史、體格檢查、實驗室檢查等多方面。在進行病例分析課前,各班以小組為單位進行討論,上課過程中以組為單位選派代表進行發言,教師最后總結、分析,并根據學生暴露的問題有針對性地進行解決,強調本類病例相關的重點和難點。學生課后可通過電子郵件、在線網絡課程等途徑,將自己不理解的內容及時反饋給教師,由教師進行個別輔導,從而達到師生互動,激發學生主觀能動性,提高學習興趣,培養學生思維能力、自學能力和理論聯系實際能力。

[1]肖燦華,劉軍紅.培養護士批判性思維在我國護理教育中的迫切性[J].中華護理雜志,2002,37(4):304~305.

[2]彭美慈,汪國成,陳基樂,等.批判性思維能力測量表的信效度測試研究[J].中華護理雜志,2004,39(9):644~647.

[3]Yim W,Diana L,Iris L,et al.Disposition towards critical thinking:A study of Chinese undergraduate nursing students[J].Journal of Advanced Nursing,2000,32(1):84~90.

G526.5

B

1671-1246(2011)23-0121-02

注:本文系廣東醫學院教育教學研究課題(JY0919)