金皇甜一號玉米的特征特性及栽培技術(shù)

陳宏 陳陽 林永勝

摘要? ? 本文闡述了金皇甜一號玉米的特征特性,介紹了其品種標(biāo)準(zhǔn),總結(jié)了其栽培技術(shù),主要包括地塊選擇、播種育苗、適時移栽、肥水管理等方面內(nèi)容,以期為該品種的推廣應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞? ? 玉米;金皇甜一號;特征特性;品種標(biāo)準(zhǔn);栽培技術(shù)

中圖分類號? ? S513? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼? ? B

文章編號? ?1007-5739(2019)22-0016-02? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID)

甜玉米是玉米的一種,又稱果蔬玉米,屬禾本科玉米屬作物。甜玉米是歐美、東南亞等發(fā)達(dá)國家的主要蔬菜之一。甜玉米營養(yǎng)豐富,蛋白質(zhì)、維生素、脂肪等營養(yǎng)成分含量很高,因具有口感鮮嫩、香甜的特色而深受各階層消費者青睞。超甜玉米由于含糖量較其他普通玉米高、適宜的采收期較長而被農(nóng)戶廣泛種植[1-3]。

甜玉米的營養(yǎng)價值高,其碳水化合物含量高,蛋白質(zhì)、脂肪、膳食纖維含量也較高。此外,甜玉米中富含的谷胱甘肽是最有效的抗癌成分,其所含豐富的VE也能幫助抗衰老、軟化血管[5-6]。因此,甜玉米食用價值高,市場前景廣闊。現(xiàn)將金皇甜一號玉米的特征特性、品種標(biāo)準(zhǔn)、栽培技術(shù)總結(jié)如下。

1? ? 特征特性

1.1? ? 農(nóng)藝性狀

金皇甜一號玉米春播出苗至采青歷時84.0 d,較對照粵甜3號長4.4 d。平均株高219.10 cm,穗位高76.43 cm,株型半緊湊,穗長19.45 cm,穗粗5.08 cm,禿尖長2.10 cm,長筒形,穗行數(shù)14.77行,行粒數(shù)37.75粒,黃粒白軸,鮮百粒重34.54 g,出籽率69.63%。

1.2? ? 抗性表現(xiàn)

2015年,根據(jù)金皇甜一號玉米福建省(福州點、惠安點、漳平點、明溪點、建陽點、建甌等點)內(nèi)田間調(diào)查可知,抗大斑病、抗小斑病、抗銹病、抗莖腐病、抗紋枯病、抗玉米螟。

2016年,根據(jù)金皇甜一號玉米福建省(福州點、惠安點、漳平點、明溪點、建陽點、建甌等點)田間調(diào)查可知,抗大斑病、中抗小斑病、抗銹病、高感紋枯病、高抗莖腐病、抗粗縮病、抗玉米螟,紋枯病接菌鑒定為中抗。

根據(jù)2015—2016年2年金皇甜一號玉米田間調(diào)查可知,該品種抗大斑病、中抗小斑病、抗銹病、高感紋枯病、高抗莖腐病、抗粗縮病、抗玉米螟。2年平均倒伏率17.97%,倒折率1.86%。

2017年生產(chǎn)試驗,金皇甜一號玉米在2017年春播出苗至采收日數(shù)為84.0 d,較對照粵甜3號長3.7 d。平均株高223.5 cm,高于對照粵甜3號(191.7 cm);穗長19.0 cm,穗粗4.7 cm,穗行數(shù)14.4行,行粒數(shù)37.9粒,鮮果穗重327.3 g,禿尖長3.3 cm,3個試點鮮果穗產(chǎn)量15 168.0~18 229.5 kg/hm2, 3個試點全部增產(chǎn),平均產(chǎn)量16 599 kg/hm2,較對照增產(chǎn)13.6%。該品種在參試品種中生育期最長。莆田點反映其苗期長勢旺盛、莖稈粗壯、果穗較大,后期整齊度好、葉色濃綠、籽粒較甜。

2? ? 品種標(biāo)準(zhǔn)

2.1? ? 植株形態(tài)

金皇甜一號玉米株高185~225 cm,穗位高65~80 cm,莖粗2.25~2.40 cm,株型為半緊,雙穗率6.80%~7.72%,分蘗率9%~10%,空稈率0.52%~4.70%,保綠度80%,抗倒性中等,總?cè)~片數(shù)19~20,葉色綠色。

2.2? ? 果穗性狀

金皇甜一號玉米穗長17~22 cm,穗粗4.5~5.0 cm,禿尖長4.5~1.6 cm,穗型長筒,穗行數(shù)14~16行,行粒數(shù)36~40粒,粒型皺縮,粒色黃色,千粒重(鮮)350~390 g,出籽率60%~70%,花絲顏色黃綠色,花藥顏色黃色。

2.3? ? 生育期與抗逆性

金皇甜一號玉米幼苗苗勢較強(qiáng)。生育期:春播鮮果穗采青日數(shù)84 d左右。抗病性為抗大斑病、中抗小斑病、抗銹病、高抗莖腐病、抗粗縮病、感紋枯病,抗玉米螟。適宜平原春、秋2季種植。

2.4? ? 鮮穗品質(zhì)

金皇甜一號玉米鮮果穗外觀性狀好,籽粒排列整齊,色澤優(yōu),食味口感好(香、甜、爽、脆),皮較薄。

2.5? ? 雜交種子

金皇甜一號玉米雜交種子千粒重135~150 g。雜交種子分級標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

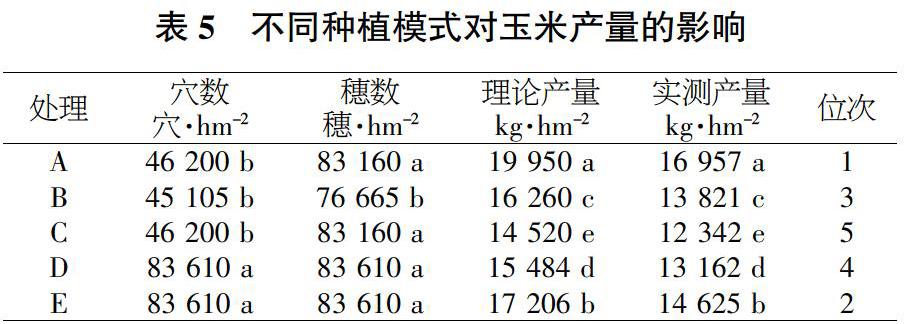

2.6? ? 產(chǎn)量

金皇甜一號玉米在正常氣候條件下一般鮮果穗產(chǎn)量13~16 t/hm2,最高鮮果穗產(chǎn)量18 t/hm2。

3? ? 栽培技術(shù)

3.1? ? 地塊選擇