應用心理疏導以提高HIV/AIDS患者接受中醫藥治療依從性的研究

張祖英, 譚云鵬, 李廣文

(云南省文山州中醫醫院, 云南 文山 663000﹚

本院于2005年9月~2009年12月31日,開展中醫藥治療HIV/AIDS工作,共收治了經CDC確認的HIV/AIDS患者249例,均為門診病例,由于艾滋病的特殊性和不可治愈性,艾滋病患者在治療過程中存在諸多依從性問題,本治療點通過160例患者進行積極的依從性和人為關懷,提高了患者治療過程中的依從性,保證了治療措施的實施,對提高治療效果產生了重要作用,對其方法介紹如下。

1 臨床資料

收治的249例病例均為門診患者,年齡在多在20~50歲之間,平均年齡為32.70±7.93;感染者以青、壯年為主,其中男159例,女90例,男:女為1.77:1;感染途徑輸入血制品1例(0.40%),性傳播104例(41.77%),靜脈吸毒102例(40.96%),原因不明42例(16.87%),患者的文化程度大專以上12例(4.82%),高中68例(27.31%),初中105例(42.17%),文盲64例(25.70%)。總體看出,HIV/AIDS患者的文化水平偏低,從患者職業分布情況無業127例(51.00%),農民70例(28.11%),教師4例(1.61%),個體戶9例(3.61%),駕駛員8例(3.21%),工人18例(7.23%),公務員12例(4.8%),退休1例(0.40%),可以看出患者主要分布在無業人員和農民中。

筆者把249例患者隨機分為研究組和對照組,研究組160例,男110例,女50例,對照組89例,男49例,女40例,研究組采用健康行為指導,方法是:采用一對一的方式,在患者入組治療時,每月1次的隨訪中,對患者的生理、心理療效做一個全面的評價,時間約30 min,每次健康行為指導均對患者的隱私保密。對照組則采用傳統的健康教育模式,只在入組治療時進行。

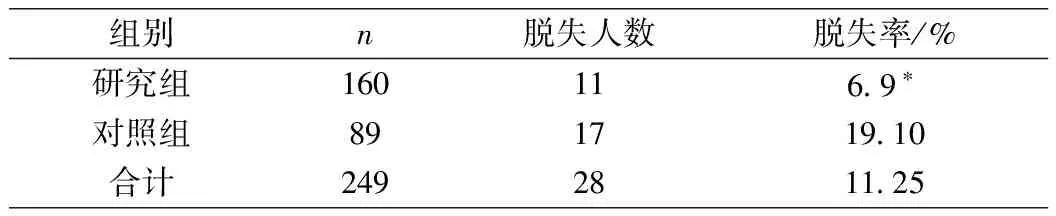

患者脫失結果顯示如表1。

表1

與對照組比較,*P<0.01

2 方法

(1)首先讓每位入組治療的患者簽定一份知情同意書,表示他自愿接受中醫藥治療。

(2)所入選的患者都是經疾控中心確認的HIV/AIDS患者,從患者的年齡分布情況,患者性別比例情況,患者感染途徑,患者文化程度情況進行如實登統,并對脫失患者脫失的原因進行分析。

(3)工作人員相對固定,均經過艾滋病防治知識及心理學培訓,有一定的溝通能力,并以身作則,不歧視艾滋病患者。

(4)工作人員嚴格遵守保密制度,未經上級部門允許,不得向任何單位和個人提供感染者的檔案資料、隨訪內容及個人隱私。

(5)心理溝通的環境要求:與患者進行溝通時,要保持環境安靜,一對一單獨交流,對其保密隱私,給患者恰當的稱呼,尊重他(她)們的人格,得到他(她)們充分信任,說出心理的一切問題,有針對性地實施健康行為指導。

(6)情緒療法:幫助患者認識消極的態度是不利于健康的。因此,要積極分析對策,耐心說服,并鼓勵患者宣泄不良情緒,對癥狀及檢查結果,即使輕微的好轉都要告訴患者,并與其分享快樂,使患者養成積極向上的情緒,緩解心理困擾。

(7)具體方法:對特殊的患者筆者采取個體針對性指導。如吸毒患者,主要在戒斷毒隱及用美沙酮替代方面做引導;對母嬰阻斷成功的家庭,教會母親在日常生活中如何保護好孩子;夫妻雙方一方HIV抗體陽性,另一方未感染的,指導他(她)們正確使用安全套;對因感染HIV而造成離異的,鼓勵他(她)們從艱難困境中站起來。

(8)健康行為指導具體步驟:一是對開始服藥的患者,筆者都將用1~2 h的時間,針對患者急需了解的艾滋病相關知識,艾滋病治療現狀,國家艾滋病防治相關政策和中醫藥治療艾滋病項目實施背景和意義進行耐心細致的介紹。二是在項目實施過程中,臨床醫生24 h開通服務咨詢電話,為患者隨時解答和解決治療中出現的一些常見問題。三是與患者交朋友,推心置腹的與患者交流溝通,生活上有什么不順,服藥后有什么不適,都可以電話聯系,盡可能的幫助解決。四是鼓勵患者勇于面對現實,告知感染了艾滋病病毒并不是艾滋病患者,不會立即發病死亡,在若干年內可以正常工作、生活。為保護家人,過性生活的時候堅持使用安全套。不與他人共用針具、剃刀、牙刷等,在日常生活中,除了經血液、性關系、母嬰傳播外,彼此間橫向傳染的機會幾乎為零[1]。讓他們認識到只有負責任的行為才能為自己贏來尊嚴。五是每月進行1次隨訪,對患者服藥后的療效做個評價,并讓患者明白艾滋病是一種傳染性致死性疾病,但可以通過治療把它轉化為慢性病,只有堅持長期規律服藥,才能獲得滿意的治療效果,使患者能在一種積極、輕松的環境中配合治療。

3 體會

由于艾滋病的不治性、傳染性,及其以性傳播為主的傳播途徑,使其比以往任何一種疾病在患者及周圍人群中引起更為強烈的情感問題和心理反應,引發的心理問題相當復雜。社會普遍存在的歧視和敵意,使患者在人際關系,社會環境等方面遭到諸多困難,這不僅影響HIV/AIDS患者的治療與康復,也影響到HIV/AIDS患者和生存和生活質量,甚至影響到社會的穩定,因此,對患者采取積極的心理疏導及行為指導來提高患者治療的依從性,通過各種手段和方法,影響大眾接納和寬容HIV/AIDS患者,增強其生存欲望,使患者感到并沒有被遺棄,避免報復心理的產生和報復行為的出現,從而使其積極配合治療,延長生存時間,提高生活質量,營造一個安定、和諧的社會生活環境,已變得十分重要。筆者在患者入組治療時、治療中,對患者進行積極的健康行為指導,把患者看成是一個生理、心理、社會文化等的有機整體,體現了對患者的人文關懷,有計劃地對患者進行健康行為指導,逐一解除患者的心理障礙,把藥物治療和心理治療相結合,增加了患者對治療的依從性,使之積極主動配合治療,取得了明顯成效。

[1]劉春梓,丁麗莎.艾滋病患者護理新進展[J].中華護理雜志2003,38(4):298.