中國城市最低生活保障標準水平分析

姚建平

(華北電力大學人文與社會科學學院,北京102206)

一、導論

針對目前我最低生活保障標準(以下簡稱“低保標準”)水平如何有大量的研究。例如,唐鈞采用“恩格爾系數法”、“收入比例法”對2010年的我國城市低保標準進行分析發現,我國的城市低保標準明顯偏低[1]。有學者根據擴展線性支出模型(ELES)測定我國城鎮居民最低生活保障線的理論標準,并將其與近幾年的低保標準進行比較發現,實際給付水平明顯偏低。現行低保線無論是在“量”上還是在“質”上都無法滿足低保家庭的基本生活需要[2]。彭翔和徐愛軍同樣采用擴展線性支出模型測算江蘇省城鄉居民的基本消費支出,并以此評價最低生活保障標準的合理性。結果表明,江蘇省的最次生活保障標準未能滿足居民的基本消費需求[3]。其他類似的研究也大都證明了我國低保標準偏低。例如有學者采用收入分布函數法對北京市最低生活保障線進行測算,結果發現北京市的低保標準存在明顯偏低現象[4]。高清輝將當地上一年度年平均工資作為參照基礎設定救助力度系數,來衡量該地區低保標準水平的高低。結果發現,名義最低生活保障標準較高的城市,如深圳、上海等,其實質救助水平并不高[5]。吳碧英根據36 個中心城市的主要經濟指標(人均可支配收人、職工平均工資、人均地方財政支出、人均地方財政收人、人均國內生產總值)對其最低生活保障標準進行回歸分析,結果發現各城市的最低生活保障標偏低,有的城市可能過低[6]。

從計算方法本身也能大體判斷該方法計算出來的貧困線是偏高還是偏低。貧困線計算方法可以大體分為兩類:一類是相對貧困定位,另一類是絕對貧困定位。一般來說,采用相對貧困定位的計算方法所計算出來的貧困線會偏高,而采用絕對貧困定位的計算方法所計算出來的貧困線會偏低。例如,國際貧困標準方法以一個國家或地區平均收入或中位收入的50% ~60%作為這個國家或地區的貧困線。這種方法就屬于相對貧困定位,計算的貧困線通常比較高,因此主要被發達國家采用,發展中國家較少采用此法直接實施社會救助項目[7]。以消費掛鉤來計算貧困線的方法非常多,但是絕大多數都屬于絕對貧困定位。例如,1990年,世界銀行按1985年的購買力平價(PPP)計算出每年370 美元為貧困線,后被簡化成“1 天1美元”的國際貧困標準。2008年,世界銀行以2005年的購買力平價進行測算,將國際貧困標準提高到“1 天1.25 美元”[8]。毫無疑問,“1 天1美元”法是國際通行的絕對貧困衡量標準。市場菜籃法最早由英國人朗特里在1601年提出。他當時按照營養學家給出的一個人每天應該需要的各種營養要素,將他們折合成相應的食品。在此基礎上,按照市場上的最經濟的價格將這些基本的消費品折算成貨幣單位,以此作為劃分貧困線的標準。市場菜籃法的根本理念是維持生存,因此該法計算的貧困線也會偏低。再如,恩格爾系數法是建立在恩格爾定律基礎上,貧困線的確定是以食品消費支出除以已知的恩格爾系數求出所需的消費支出。恩格爾系數法以食品支出為基礎,也是明顯的絕對貧困定位。世界銀行貧困問題專家馬丁·瑞沃林認為貧困線=食品支出 + 基本非食品支出(簡稱“馬丁法”)。食品支出即達到一定的營養需要所必需的營養支出;在此基礎上,利用回歸模型方法,找出這樣一些貧困家庭——其用于食品方面的消費剛好等于食品貧困線,計算他們的非食品支出,就是非食品貧困線[9]。馬丁法從本質上是基于食品支出和貧困人口的非食品支出,因此采用該法計算的貧困線也會偏低。

消費支出比例法既不是純粹意義上的相對貧困定位,也不是純粹意義上的絕對貧困定位,是兩者的折中。這是因為消費支出比例法所確定的貧困線是居民平均消費支出的一定比例。它既不像收入比例法(例如國際貧困線法)那樣所確定標準往往過高,也不像市場菜籃法、恩格爾系數法等法所確定的標準往往過低。就中國目前的經濟發展階段來說,考慮到要讓貧困群體一定程度上分享社會經濟的發展成果,采用消費支出比例法來計算和評價居民最低生活保障標準水平的高低是一種比較好的選擇。另外,從操作層面來看,與其他方法相比,消費比例法最大的特點是計算簡單、調整方便、形象直觀且易于理解。從計算的角度來看,大部分以消費支出為基礎的方法需要計算食品線和非食品線兩個部分,并且一些方法的食品線和非食品線計算非常復雜,非專業人士很難理解和掌握。例如,馬丁法和擴展線性支出模型。從貧困線調整的角度來看,很多貧困線計算方法調整時通常也需要考慮食品和非食品兩個部分,因此調整起來比較復雜。而消費比例法具有自動調整功能的計算方法。只要當地人均消費支出發生了變化,那么貧困線就按照既定的比例自動調整[10]。有鑒于此,本文采用低保標準的消費支出替代率(簡稱“消費支出替代率”)來衡量低保標準的高低。消費支出替代率概念界定如下:消費支出替代率=最低生活保障標準/當地居民平均消費支出。消費支出替代率越高,說明該地區的低保標準越高,反之亦然。

二、當前中國城市低保標準消費支出替代率水平

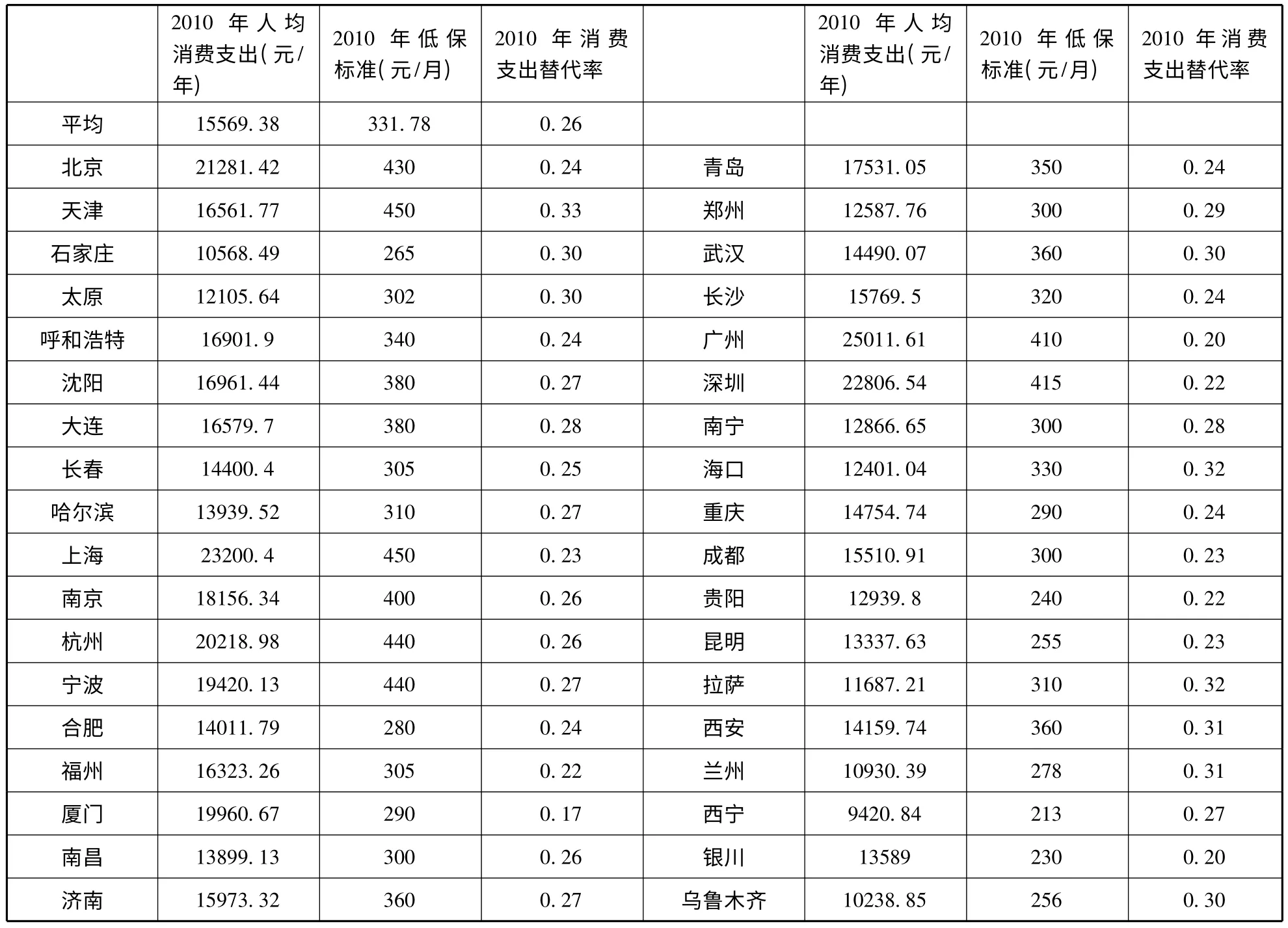

目前能找到的低保標準的統計口徑主要有兩種:一是各區縣確定低保標準后逐級上報,最后由民政部按照省、地級市和區縣匯總。二是36 個中心城市低保標準由民政部社會救助司低保處進行統計。從時間上來看,36 個中心城市低保標準是目前已公布的低保標準資料中最完整的。36 個中心城市一般都是各省經濟最發達的地區,因此36個中心城市消費支出替代率一定程度上可以代表經濟發達地區的情況(見表1):

表1 36 個中心城市低保標準的消費支出替代率(2010年)

從上表可以看出,2010年我國36 個中心城市的消費支出替代率平均只有0.26。最高的天津市為0.33,最低廈門市只有0.17。從消費支出替代率分布情況來看,替代率在0.30 及以上的城市包括天津、石家莊、太原、武漢、海口、拉薩、西安、蘭州、烏魯木齊九個城市。除了天津以外,其他城市均屬于中西部地區欠發達地區。而消費支出替代率最低的九城市(低于或等于0.23)包括上海、福州、廈門、廣州、深圳、成都、貴陽、昆明、銀川,其中既有經濟最發達東南沿海城市,也有西部最不發達地區城市。

對36 個中心城市進行測算只考慮了經濟最發達地區的情況。全國的情況又是怎樣呢?特別是數量龐大的中小城市的消費支出替代率情況是否與大城市一樣呢?各省的數據不僅包括了該省經濟最發達地區情況,也包括了該省經濟不發達地區的情況。這里僅以省為單位,對各省城市低保標準的消費支出替代率進行分析(見表2):

表2 各省城市低保標準的消費支出替代率(2010年)

從上表可以看出,2010年我國各省低保標準的消費支出替代率平均只有0.24,低于中心城市。最高天津市為0.33,最低的廣東省只有0.17。從消費支出替代率分布情況來看,替代率在0.30 及以上的只有天津和河北兩個省/直轄市。而消費支出替代率最低的12 個省/直轄市(低于或等于0.23)包括吉林、上海、福建、河南、湖南、廣東、重慶、四川、云南、甘肅、寧夏、新疆。由于各省數據既包括中心城市也包括其他經濟不發達地區,因此通過比較可以推斷出不發達地區的消費支出替代率總體平均應該比中心城市還要低。

通過以上對消費支出替代率的分析可以判斷,目前中國的低保標準應該是比較低的。從前文關于我國低保標準水平研究的文獻回顧中也充分證明了這一點。為什么我國目前的低保標準水平會偏低呢?這和我國目前低保制度的目標定位密切相關。從制度名稱來看,最低生活保障制度只能是保障基本生存的需要,以起到一個最低層次的社會安全網的作用。從中國目前的經濟發展水平來看,城市居民最低生活保障線制定僅僅考慮了衣服、食品、水電煤氣等生存維持必須項目,而醫療、教育、住房、交通、通訊、社會交往等項目考慮得非常少[11]。從計算方法來看,我國各地普遍采用絕對貧困取向的低保標準計算方法。例如,市場菜籃法按照營養學家給出的一個人每天應該需要的各種營養要素,將他們折合成相應的食品,再根據對實際生活的調查,確定一個家庭需要在非食品方面的最低消費。由于市場菜籃法主要考慮基本營養需求,因此按此法測出的低保標準肯定偏低。再如,恩格爾系數法確定貧困線是用食品消費支出除以已知的恩格爾系數,求出所需的總消費支出。恩格爾系數法基本思路是保障食品需求基礎上適當考慮非食品需求,因此采用此法制定出來貧困標準也會偏低。從和諧社會建設的角度來看,低保制度從絕對貧困定位向相對貧困定位適當發展,讓低保對象一定程度上分享社會經濟發展成果應是制度發展的必然趨勢,因此從長遠來看必然會涉及到提高低保標準水平的問題。

表3 部分省市低保標準的最低工資替代率(2010年)

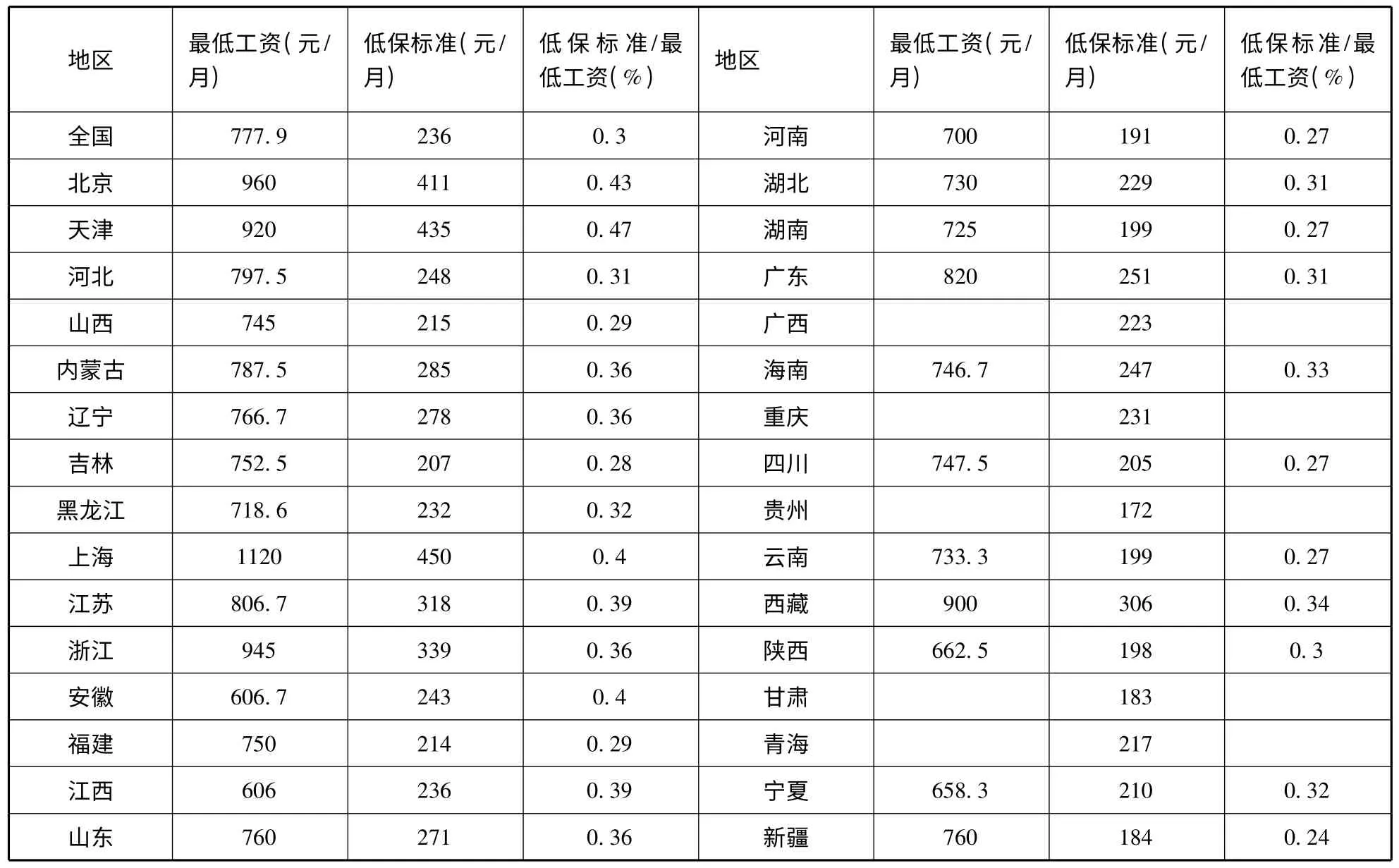

三、當前低保標準福利依賴情況判斷

提高低保標準一個重要擔心是福利依賴問題。20世紀80年代以來,西方發達國家開始大規模削減福利的重要原因之一就是因為福利依賴現象嚴重。福利依賴本質是由于福利待遇水平過高,導致福利接受者喪失工作動機。從理論上來看,福利接受者一般會對接受福利條件下的成本、收益和參加工作條件下的成本、收益比較。只要接受福利條件下的收益水平等于或大于工作條件下的收益水平,一個理性的福利接受者通常都會選擇依靠福利生活而不是參加工作,進而形成福利依賴。如何來判斷低保制度可能產生的福利依賴程度呢?其中一個最重要的指標是低保標準對最低工資的替代水平。實際上,目前我國很多地區已經將低保標準的調整盯住最低工資,低保標準的計算就是最低工資的一定比例,用以防止福利依賴。表3 是我國部分省市低保標準的最低工資替代率。

從上表可以看出,當前我國低保標準的最低工資替代率并不高,全國平均只有0.30,最高的天津市為0.47,而最低的新疆只有0.24。如果和歐洲的情況進行比較,當前我國城市低保標準的最低工資替代率也明顯偏低。從歐洲7 國(丹麥、芬蘭、法國、德國、英國、荷蘭、瑞典)社會救助制度的實際收入替代率情況來看:1994年,低收入單身漢失業時收入替代率最高的瑞典為81%,最低的是英國是34%,平均為54.5%;有兩個孩子的低收入單職工家庭失業時收入替代率最高的丹麥為145%,最低的法國為57%,平均為102.29%;有兩個孩子的低收入單親家庭失業時收入替代率最高德國為89%,最低的法國為55%,平均為73.86%;有兩個孩子的低收入雙職工家庭失業時收入替代率最高的丹麥為115%,最低的荷蘭為63%,平均為91.5%①注:(1)收入替代率(原著譯為更新率)指失業時,扣除房屋費后的經濟標準占工作時的經濟標準的百分比。也就是當家庭的賺錢人(糊口人)失業時家庭可支配收入與他或她就業時可供支配收入之間的關系。(2)低收入指就業時家庭收入占一般產業工人收入的50%,與最低工資水平接近。參見愛納漢德,M.等.歐洲七國失業與社會援助制度[M].北京:中國財政經濟出版社,1999:8-12.。從歐洲7 國的社會救助的收入替代率來看,其標準應該遠高于我國現有的低保標準。那么收入替代率多少比較合適呢?有關歐洲7 國的研究顯示,當其社會援助對低收入的替代率超過80%,救濟累加等于或高于工作收入時,失業者重新就業的動力大大減弱。由于文化背景和國情不同,歐洲7 國“80%”的臨界值放在中國仍然值得商榷。但通過和歐洲的比較,我們可以看到低保標準的水平不斷提高應該是一個趨勢。

針對福利依賴問題,各地在具體執行最低生活保障制度過程中針對有勞動能力的人也制定了一些防范措施。例如《南京市城鄉居民最低生活保障條例實施細則》規定:在就業年齡段內有勞動能力但尚未就業的人員,無正當理由拒絕就業的不能享受低保。在就業年齡段內有勞動能力但尚未就業的人員,享受最低生活保障待遇期間,一個月內無正當理由2 次以上拒絕參加社區公益性勞動的也不能享受低保。盡管對有勞動能力的低保對象的就業要求能在一定程度上防止福利依賴,但這并非問題的關鍵。一項對北京低保戶的研究表明,對大多數有勞動能力的低保戶來說,低保救助金只是對其家庭收入的補充而不是其主要的收入。實際上,之所以產生上述“福利依賴”現象,其中的一個主要原因是,低保資格附帶著很多連帶的利益。例如,很多輔助性的社會救助制度如醫療、教育和住房救助等都是優先甚至完全針對低保戶的。如果低保戶失去低保資格,他們就會自動地失去這些利益,而這些幫助對很多低保戶來說是更重要的[12]。也就是說,低保制度在多重福利捆綁下,其“含金量”實際上非常高。例如,根據南京市物價局等10 個部門《關于對城市居民最低生活保障對象收費減免問題的通知》(寧價費[2002]238 號)文件精神,南京市市城市居民最低生活保障對象有資格享受費用減免待遇的項目達到30 多項,具體涉及提供就業信息和推薦就業的相關收費、進入市場經營的各種收費、從事個體經營的相關收費、子女教育相關費用、醫療費用、房租、有線電視安裝費及月收視維護費、園林景點門票、各項對再就業者的收費減免、婚姻登記的工本費、喪葬火化費,等等。

四、不同消費支出替代率下的財政狀況分析

提高低保標準的另一擔心是會給國家財政造成負擔。從理論上看,提高消費支出替代率必然會導致財政支出的增加,這里的問題是財政支出會增加多少。目前,政府和理論界對于提高低保線的一個重要顧慮是擔心低保線提高后會增加大量符合資格條件的低保對象,進而導致財政支出大幅度增加。但是從實際經驗來看,有很多證據表明替代率(低保標準)提高后并不一定會導致低保人數增加:

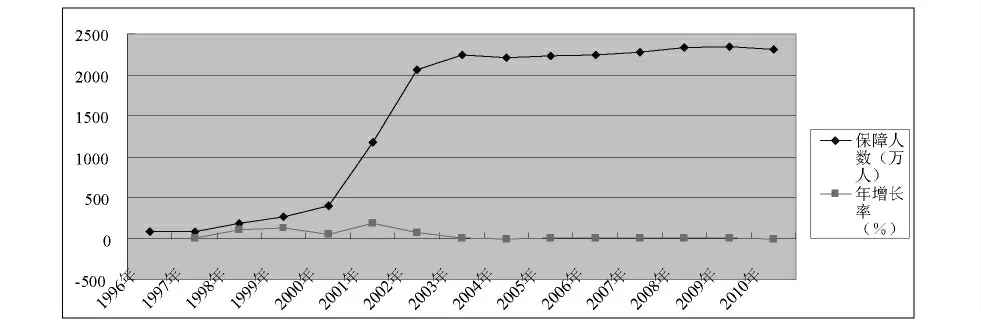

第一,從全國的情況來看,自2002年低保制度實現“應保盡保”以來,低保標準每年都在提高,但并沒有導致低保人數的顯著增加。下圖是1996-2010年我國城市居民最低生活保障制度覆蓋人數及年增長率:

圖1 1996-2010年我國城市居民最低生活保障制度覆蓋人數及年增長率

從圖中可以看出:在低保制度推行之初,受保人數比較有限。1996年,全國接受低保的城市居民只有84.9 萬。但1999年國務院頒布《城市居民最低生活保障條例》以后,受保人數隨著低保制度的完善迅速增長。1999年低保覆蓋人數為265.9萬,2000年增長了近一倍為402.6 萬,2001年又增長了一倍多達到1170.7 萬,2002年在2001年的基礎上再次翻倍達到2064.7 萬,并且基本上保障了城鎮所有貧困人口,從而實現了應保盡保。此后一直持續到2010年近10年的時間里,我國城市低保人口總數基本上維持在2000 多萬人左右,既沒有顯著增加也沒有顯著減少。

第二,從地方實踐來看,提高低保標準也不一定會導致低保人數的增加。例如,從南通市市區城市低保歷年提標歷史來看,2004年市區城市低保標準由200 元提高到220 元,而人口卻由6740人減少到6560 人;2005年標準提高到240 元,人數減少到6205 人;2007年標準提高到270 元,當年保障人數僅為5732 人;2008年標準提高到320元,人數減少到5196 人;2009年標準提高到340元,人數減少到4936 人[13]。南通市的實踐表明,低保標準的提高過程卻伴隨著低保人數的減少。

為什么提高低保標準而低保人數可能不會顯著增加呢?其中的原因比較復雜,主要有以下方面:一是低收入戶的家庭收入變動。當低收入戶的家庭收入增加平均水平高于低保標準增加水平時,低保人數不僅不會增加還可能會減少。二是家庭收入調查機制問題。目前我國低保制度家庭收入調查機制不完善,與居民收入相關的基本信息系統還沒有完全建立起來。相當多的地方還要依靠民主評議和張榜公示等傳統手段來確定低保對象,主觀隨意性比較大。如果基層工作人員從嚴把握政策的話,就很容易造成符合資格條件的貧困家庭難以進入最低生活保障制度。三是符合低保救助資格條件的人可能并不會都去申請。有很多原因會造成符合資格條件的人不去申請救助。例如,低保制度的“標簽效應”可能導致很多符合條件的貧困者并不會去申請低保。還有一些貧困者由于種種原因可能并不知道自己符合申請低保的資格條件而不去申請低保。從國外的情況來看,符合社會救助項目資格條件的人不去申請社會救助也比較常見。以美國的食品券為例,20世紀90年代中期有研究表明,符合條件家庭的食品券參與率大約為50%,也就是說有數百萬符合食品券計劃條件的低收入家庭并沒有領取食品券。符合條件的人不去領取食品券的原因有很多,1993年一項在賓夕發尼亞州艾黎格尼(Allegheny)縣的調查表明主要包括三方面:一是很多人自認為他們不符合領取食品券的條件(59.7%)。二是很多有資格的家庭(22%)不去領取食品券是因為覺得食品券項目每月的收益有限,他們覺得不值得或不需要領取。三是也有一些人(6%)認為不去領取食品券跟個人恥辱有關[14]。表4 是在假設消費支出替代率提高后低保人數不變的條件下,以2010年12月低保情況為基準計算全國低保財政支出的變動狀況:

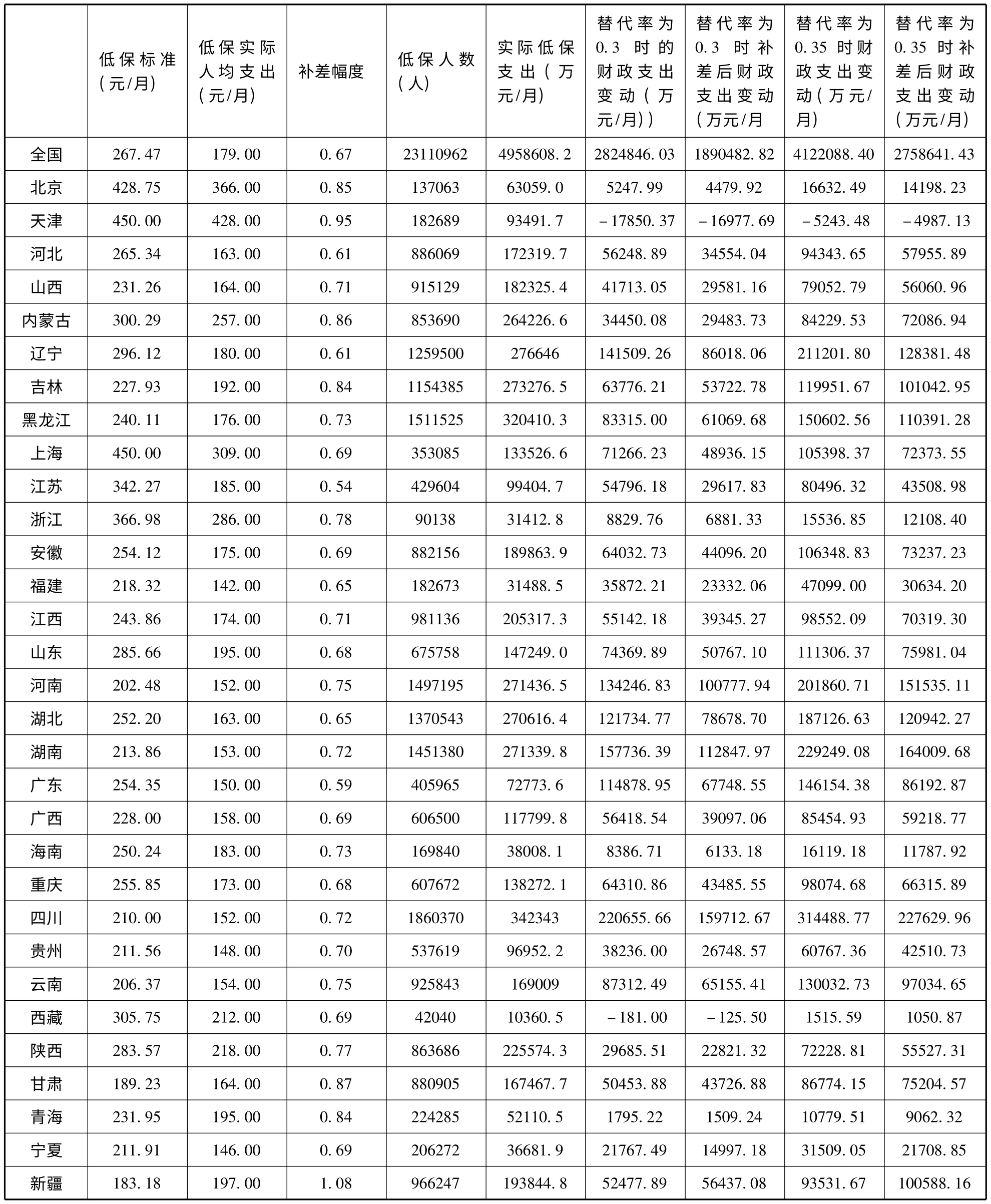

表4 低保人數不變條件下提高消費支出替代率后的各省財政支出狀況(2010年12月為基準)

2010年,全國平均低保標準消費支出替代率為0.24,考慮補差后全國每月低保總支出大約為495.86 億元。2010年全年全國公共財政收入為83101.51 億元,2010年全年低保支出約占財政總支出的7.16%。從上表可以看出,如果以采用0.3的消費支出替代率,那么每月總支出將增加到282.48 億元,考慮補差后實際增加189.05 億元,全年實際增加的低保支出將約占財政總收入的2.7%。如果以采用0.35 的消費支出替代率,那么每月總支出將增加到約412.21 億元,考慮補差后實際增加275.86 億元,全年實際增加的低保支出將約占全年財政總收入的3.9%。由此可見,如果替代率提高后不考慮低保人數的增加,替代率即使從0.24 增加到0.35(增加11 個百分點)的財政支出增幅也并不是很大。

從提高消費支出替代率對各地區財政支出的影響情況來看,如果將平均替代率提高到0.30,天津和西藏因為消費替代率本來就高于0.30 而都將減少支出,其他各省市都會增加低保支出。增加最多的四川省將增加15.97 億,其次是湖南省將增加11.28 億,以后依次是河南、遼寧、湖北等省/市。財政支出增加最少的青海省只增加1509.24 萬,以后依次是北京、海南、浙江等省/市。如果將平均替代率提高到0.35,全國所有省市低保財政支出都將增加。財政支出增加較大的主要是人口眾多且經濟欠發達的省市,例如四川、河南、遼寧、湖北等省。而支出增加較少的省市則分為兩種情況:一是經濟不發達但消費替代率較高的地區,例如青海、寧夏。由于這些地區本身人口少且人均消費支出很低,因此增加的低保支出不多。另一種情況是經濟發達地區的地區,例如北京、江蘇、浙江等。由于這些地區城市居民的生活水平較高,低保人數相對較少,加上其消費替代率已經不低,因此增加的支出也不多。目前我國低保資金實行中央與地方財政分擔制度,中央財政對于低保財政支出較大的省市分擔的比例更大。例如,中央財政對于四川、湖南、湖北、遼寧、吉林、河南、陜西、內蒙等低保資金增加較多的省份分擔比例分別達到了88%、98%、100%、102%、82%、90%、71%、59%。因此,提高低保標準消費支出替代率而引起的低保支出增加的負擔將主要落在中央財政上。

如果不考慮前文所述影響低保人數變動的現實因素,那么替代率提高后低保標準下的貧困人口理論上應當是增加的。由于找不到全國和各省的收入/消費分布函數,因此很難準確計算替代率提高后低保人數會有多大的增加。為了解決這個問題,這里假設現有低保人群收入分布是均勻的,然后在此基礎上對低保標準提高后低保人數增加的情況進行推斷①現有低保人群收入分布是均勻的假設應該比較合理,其原因是:目前我國城鎮低保標準比較低,因此低保人群的收入分布應該不會相差太大。例如,2010年12月全國平均低保標準是267.47 元,也就是說全國低保接受者的收入在0 到267.47 元之間分布應該不會相差太大。。表5 是基于替代率提高后低保人數增加的假設,對財政支出狀況進行的計算。

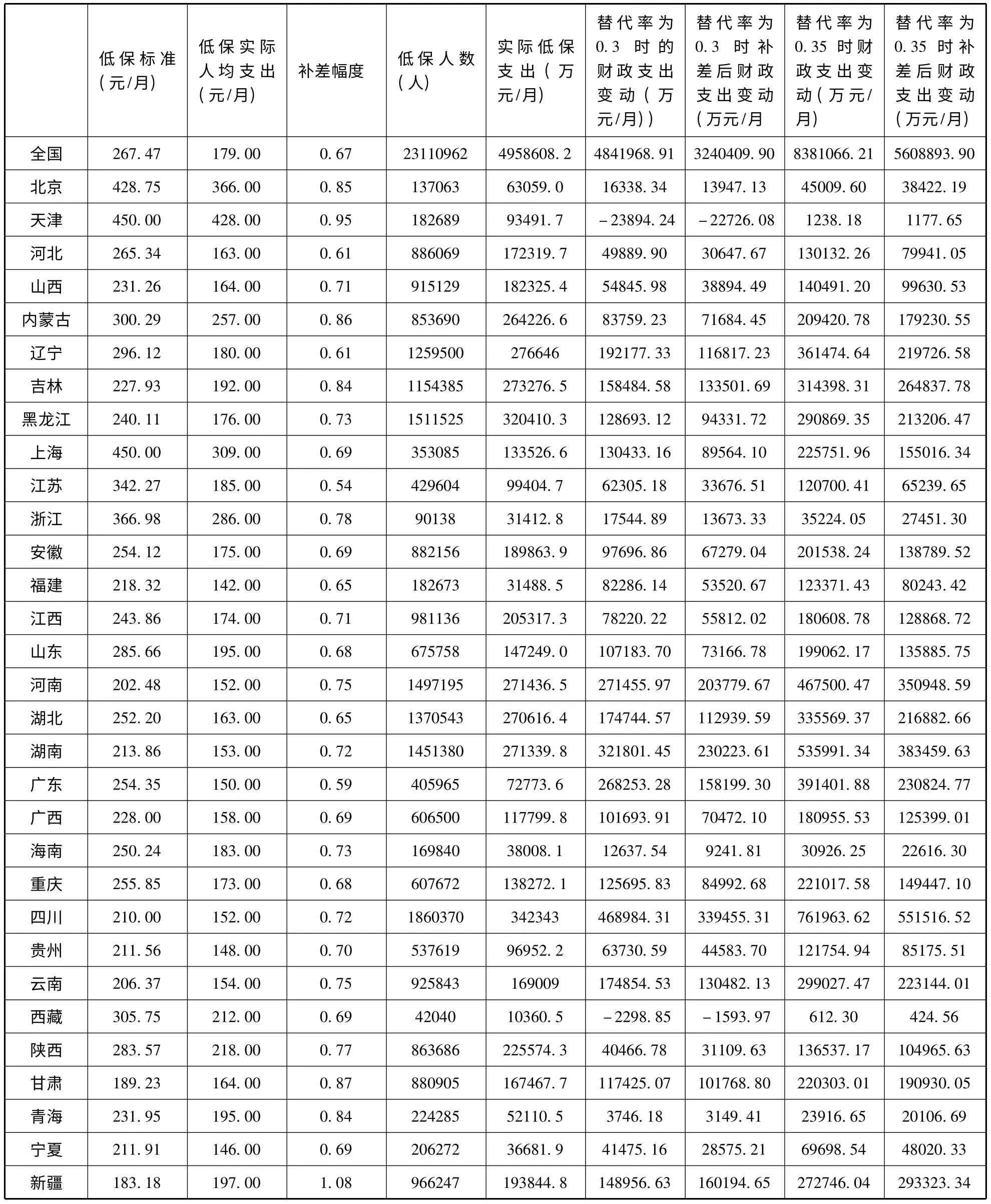

2010年,全國平均低保標準消費支出替代率為0.24,考慮補差后2010年全年低保實際支出約占財政總支出的7.16%。如果采用0.3 的消費支出替代率并考慮低保人數增加因素,那么每月總支出將增加到484.19 億元,考慮補差后實際增加為324.04 億元。消費支出替代率提高到0.3 后全年實際增加的低保支出將約占財政總收入的4.68%。如果采用0.35 的消費支出替代率,那么每月總支出將增加到約838.11 億元,考慮補差后實際增加560.89 億元,消費支出替代率提高到0.35 后全年實際增加的低保支出將約占全年財政總收入的8.09%。由此可見,提高低保標準后如果低保人數顯著增加的話,那么財政支出將大幅度增加。

五、結論

通過對主要貧困線計算方法進行比較和分析發現,消費支出比例法既不是純粹意義上的相對貧困定位,也不是純粹意義上的絕對貧困定位,而是兩者的折中。就中國目前的經濟發展階段來說,考慮到要讓貧困群體一定程度上分享社會經濟的發展成果,采用消費支出比例法來計算和衡量居民最低生活保障標準水平的高低是一種比較理想的選擇。結合現有研究文獻,再測算36 個中

心城市和各省城市地區的低保標準的消費支出替代率發現,中國低保標準水平仍然偏低。這表明,從長遠發展趨勢來看,中國城市低保標準水平隨著經濟發展和人民生活水平的提高存在進一步提高的趨勢。

表5 低保人數增加條件下提高消費支出替代率后的財政支出狀況(2010年12月為基準)

低保標準水平提高后導致的擔心之一是福利依賴問題。對低保標準的最低工資替代率和各地福利依賴情況進行分析表明,低保制度的福利依賴問題并非由于低保標準水平過高,而是附加在低保制度上的種種其他福利。由于低保制度連帶福利是導致福利依賴的重要原因,因此逐步剝離捆綁在低保制度上的各種福利才是減少福利依賴的根本途徑,而不是降低保標準。由于這種剝離有可能會帶來大量的交易成本與尋租活動,因此在具體操作過程需要特別重視不同社會保障制度之間的整合和銜接,尤其是要通過研究社會救助制度與社會福利制度之間的功能相互替代來實現制度整合。此外,還要通過加強法制建設和行政監督,盡可能減少制度改革過程中可能產生的尋租行為。

低保標準提高后另一個擔心是財政支出增加。在消費支出替代率提高后分別假定低保人數不變和增加的情況下,通過對低保財政支出增加情況進行測算發現:財政支出增加較大的都主要是人口眾多且經濟欠發達的省市,而支出增加較少的主要是經濟最不發達和最發達且消費支出替代率較高的省市。由于中央財政對經濟欠發達地區的轉移支付的比例要遠遠大于經濟發達地區,因此由于提高消費支出替代率而帶來的財政支出增加的負擔將主要落在中央財政上。但是,未來提高低保標準消費支出替代率究竟會對財政造成什么樣的影響實際上并不容易估計。除了低保人數變動外,還有其他因素也會影響低保財政支出狀況。例如,低保補差。如果低保標準很高,但補差幅度很小的話,低保資金的增加幅度也會減小。

[1]唐鈞.城市低保標準偏低了[J].中國社會保障,2011,(12):28.

[2]柳清瑞,翁錢威.城鎮低保線:實際給付與理論標準的差距與對策[J].人口與經濟,2011,(4):77-89.

[3]彭翔,徐愛軍.基于消費視角城鄉最低生活保障標準的測算與評價——以江蘇省為例[J].地方財政研究,2011,(10):65-70.

[4]劉黎明,梁志軍.最低生活保障線的收入分布函數測算方法[J].統計與決策,2008,(4):31-32.

[5]高清輝.中國城市最低生活保障標準的比較與評價[J].城市問題,2008,(6):96-100.

[6]吳碧英.中國36 個城市最低生活保障標準實證分析[J].數量經濟技術經濟研究,2001,(4):36-39

[7]吳碧英.城鎮貧困:成因、現狀與救助[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2004.116-117.

[8]王萍萍,方湖柳,李興平.中國貧困標準與國際貧困標準的比較[J].中國農村經濟,2006,(12):62-68.

[9]馬丁·瑞沃林.貧困的比較[M].北京:北京大學出版社,2005.37-57.

[10]姚建平.基于消費支出比例法的最低生活保障線研究[J].人口與經濟,2012,(1):78-85.

[11]姚建平.我國城市貧困線與政策目標定位的思考[J].社會科學,2009,(10):68-76.

[12]劉晨男.中國式“福利依賴”的制度設計探源——北京市城市居民最低生活保障制度案例研究[J].社會工作,2009,(6)下:38-41.

[13]楊立雄等.最低生活保障標準計算方法及調整機制實證檢驗[R].北京:聯合國兒童基金會和財政部社會保障司研究項目報告,2010.31.

[14]DAPONTE B.Q.SANDERS S & Taylor L.Why do Low-Income Households Not Use Food Stamps?[J]. The Journal of Human Resources,1999,34(3):612-628.