戰后澳大利亞工人階級的新變化*

楊成果

(南陽師范學院政治與公共管理學院 河南 南陽 473061)

馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》中指出:“資產階級不僅鍛造了置自身于死地的武器;它還產生了將要運用這種武器的人——現代的工人,即無產者。”[1]無產階級是指沒有自己的生產資料、因而不得不靠出賣勞動力來維持生活的現代雇傭工人階級。在與資產階級相對立的一切階級中,無產階級是真正革命的階級,是資本主義的掘墓人。

二戰后,在新科技革命和產業革命以及其他因素的推動下,澳大利亞工人階級發生了深刻的變化。這種變化既包括結構性變化,又包括非結構性變化。

一、澳大利亞工人階級的結構性變化

在戰后,澳大利亞工人階級內部發生了重大的結構性變化,這種變化包括:第一產業和第二產業工人數量減少,第三產業工人增多;從事體力勞動的藍領工人減少,白領工人和其他非體力勞動者增多;出現了經理、監工和專家的“新中間階級”;女工、青年工人和移民工人承受著最嚴重的剝削,等等。

(一)第一產業和第二產業工人數量減少,第三產業工人增多

在整個20世紀,澳大利亞的經濟增長一直伴隨著產業結構和就業結構的變化。20世紀后半葉澳大利亞農業生產在國內生產總值中的比重急劇下降,從戰前約占23%降至1960-61年約占13%,到1970-71年降至約占7%,1977-78年降至約占5%。現代化農業新技術的推廣、澳大利亞大資本對農業的滲透,推動著澳大利亞大規模農業的發展以及農業的工業化和機械化,農業的勞動生產率迅速提高,導致澳大利亞農業對勞動力的需求不斷減少,從而使澳大利亞農業工人的數量及其在雇傭勞動力中的比重持續減少。1940-1941年農業部門雇傭人數占總就業的比重為19%,20世紀50年代降到年平均13%,1960-1961年降到11%,1970-1971年降至8%,1980-1981年降到6.4%。[2]今天澳大利亞農業部門雇傭人數占總就業的比重為1.5%。

澳大利亞第二產業的工人數量也大大減少。“1940-41年,制造業部門就業比重為25%,五十年代升為28%,六十年代變動不大,七十年代遞降到20%”,[3]今天在制造業工作的工人占工人總數的9%。澳大利亞礦業部門的就業變化較為特殊。雖然從1950年到1980年澳大利亞的礦業空前繁榮,礦業部門占國內生產總值比重從2%增加到5.1%,但是礦業部門的就業人數占總就業的比重卻反而下降了,從2%下降到1.3%。[4]這是由于澳大利亞礦業部門的資本高度集約與技術集約的結果。

作為科技進步、生產力發展和人們需求多樣化的結果,在零售業、醫療保健和社會援助以及各種個人服務和企業服務等第三產業領域工作的工人數量不斷地增長。在1940-41年服務部門的就業比重為54%,二十世紀六十年代升到65%,七十年代末升到72%。[5]1993年澳大利亞服務業的“產值占國民生產總值的76%,就業人數占整個就業人數的76.5%。服務業中最發達的是零售和批發行業。澳大利亞的旅游業是澳大利亞經濟主要組成部分之一,占國內生產總值的6.5%,從事旅游業人數為44.6萬人”。[6]2004-2005年度澳大利亞服務業產值5954.46億澳元,占澳大利亞國內生產總值的65.3%,就業人數699萬人,占全部就業人數的74%。

(二)藍領工人減少,白領工人和其他非體力勞動者增多

西方的左派通常把中下層職員、專業人員和公務員稱為白領工人。戰后的新科技革命和產業革命導致澳大利亞直接從事計劃、生產籌備、監督管理、產品的推銷和廣告、信息的保存與傳送、財政金融和人事管理的職員越來越多,并使澳大利亞工人階級的勞動方式逐漸由體力勞動轉向腦力勞動和半腦力半體力勞動。同時,澳大利亞政府大肆推行技術移民政策,從國外引入了大量的白領工人。這些因素導致澳大利亞從事體力勞動的藍領工人數量減少,而從事腦力勞動和半腦力半體力勞動的工人增多。

“澳大利亞的技工、體力勞動者和礦工占勞動力的比重從1966年的37%下降到今天的25-28%。依靠個人知識技術獨立從事某種職業的自由職業者(如自行開業的醫生、律師、新聞記者、著作家、藝術家等)已增長了一倍,其比重從1966年的10%增長到今天的22%。”[7]但這些數據并不表明澳大利亞的藍領工人已經滅絕。例如,澳大利亞建筑工人占勞動力總數的10%,正處于歷史的最高水平。而在整個服務部門都有藍領工人,包括卡車司機、鏟車司機、郵政工人、垃圾工人及保安員。

(三)出現了經理、監工和專家的“新中間階級”

1971年,澳大利亞的職業人士和技術人員等占勞動人口總數的10.1%,經理占勞動人口總數的6.5%,職員等占勞動人口總數的15.6%,銷售人員占勞動人口總數的7.9%,農場主等占7.6%,其他勞動人口占總數的52.3%。[8]

據蓋伊·勞思的統計,1984年澳大利亞的從業總人數為6462000人,其中自由職業者占15.7%,經理占6.8%,職員占18.1%,農業經營者等占6.9%,生產者占33.4%。[9]

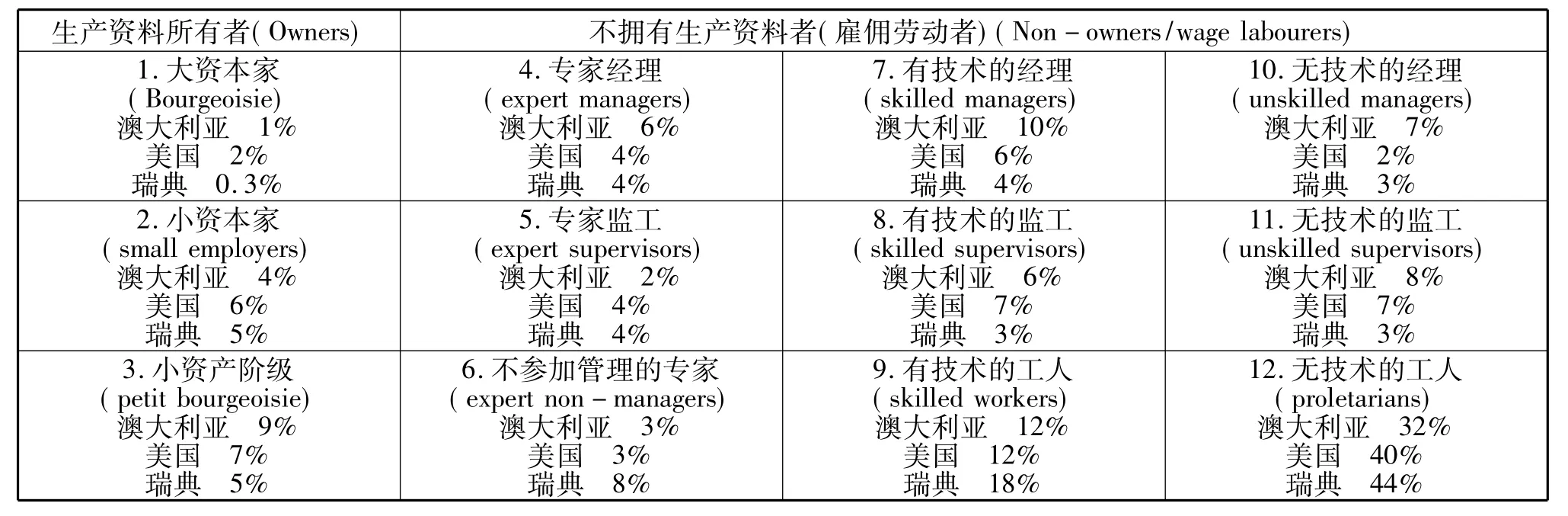

在1991年,賈尼恩·巴克斯特(Janeen Baxter)、M.艾米遜(M.Emmison)和J.韋斯特恩(J.Western)根據埃里克·賴特(Erik Wright)的階級結構模式,對澳大利亞、美國和瑞典的勞動人口數量及其比例進行了計算,得到了表1。

表1 澳大利亞、美國和瑞典的勞動人口結構圖

從表1中可以看到,澳大利亞的雇傭勞動者出現了多層次化的現象,出現了經理、監工和專家等新階層。西方一些左翼學者將這些階層稱作新中間階層。在20世紀90年代初,澳大利亞的新中間階層包括兩個部分:第一個部分是專家(11%),包括專家經理(6%)、專家監工(2%)和不參加管理的專家(3%)。第二部分包括有技術的經理(10%)、有技術的監工(6%)、無技術的經理(7%)和無技術的監工(8%)。因此,澳大利亞的新中間階層占勞動人口的44%。

(四)女工、青年工人和移民工人承受著最嚴重的剝削

在澳大利亞工人階級的內部存在著年齡、性別、民族、種族、地區的自然差異。資產階級為了加大對工人的剝削,并破壞工人階級的團結,利用工人階級內部的種種自然差異來實行種種歧視政策,尤其是嚴重地歧視女工、青年工人和移民工人。

隨著澳大利亞婦女的受教育水平的提高和女權運動的開展以及服務業的擴大,女工數量逐漸增多。在1901年澳大利亞的女性勞動力為35.2萬人,1945年為83.7萬人,到1990年已達到345.1萬人。[10]在過去50年中,婦女在勞動力中的比重增加了一倍,從1954年的29%增加到2010年的59%。大量澳大利亞婦女獲得了工作,導致澳大利亞工人階級總人數大幅增加,并使婦女走出家庭的密閉世界,走進工作的公共世界,獲得一定程度的經濟獨立性。但是,澳大利亞男女同工不同酬現象十分嚴重;截至今日女工獲得提拔的前景仍然很黯淡,她們仍然是兒童的主要照顧者,承受著主要的家務負擔。在20世紀初,澳大利亞的男工工資是女工工資的2倍多。如1901年女工工資為94美元,而男工工資為223美元。在整個20世紀這種差距在逐漸縮小,尤其是在戰后差別迅速縮小。1945年,女工工資為382美元,男工工資為626美元。1973年女工工資為3380美元,男工工資為4035美元。到1990年,女工工資為17269美元,而男工工資為18321美元。[11]2008年始發于美國的全球資本主義經濟危機突顯了澳大利亞婦女在社會中的脆弱地位,因為她們主要就職于加工工業、小生產、零售業、酒店和金融機構,而這些行業在過去幾年里大量使用臨時工和兼職工人。在危機期間,這些行業喪失了最多的工作崗位。移民婦女和土著婦女在社會中處于最不利的地位。

澳大利亞當前的工作場所法律和培訓法使澳大利亞青年工人處于一個很不利的地位,使非傳統行業的學徒工獲得極低的工資。青年工人的工資水平以畢業的時間為基礎,遠遠低于貧困線。中學畢業生為每小時5.05美元,成人學員第一年為每小時11.96美元到13.68美元之間,成人學員第二年為每小時12.41美元到14.20美元之間。這種低工資的支付達到5年、甚至5年以上。在一些行業,青年工人獲得的工資甚至比這還要低。這種剝削再加上高等教育收費計劃的負擔使整整一代青年人無法實現經濟獨立的目標。

隨著經濟全球化的深入發展、交通和通訊技術的進步以及國際勞務市場的擴大,澳大利亞的移民工人的數量明顯增多。許多新來澳大利亞的移民在低薪的崗位上工作,如酒店的清潔工,工廠的工人,制衣業和酒店等行業的外包工等。1996年,霍華德政府提出實施一般技術移民(General Skilled Migration)。2005年,霍華德政府擴大了臨時商務簽證制度的適用范圍,使其包括臨時工作簽證,霍華德政府說這是為了應對技術工人短缺現象。霍華德政府和大企業主明確表示,實行臨時簽證制度的目的是壓低澳大利亞工人工資。隨后上臺的陸克文政府也說存在著技術工人的大量缺口,并計劃在兩年內引進30萬技術移民。他們希望得到這種技術移民,而不必在教育和培訓方面進行投資。移民工人在經濟危機期間容易被解雇,成為資本主義工業的勞動后備軍。

二、澳大利亞工人階級的非結構性變化

戰后澳大利亞工人階級的非結構性變化主要包括工人階級數量不斷增長,成為人口的絕大多數;大部分澳大利亞工人的生活水平得到了提高。

(一)工人階級數量不斷增長

馬克思和恩格斯在19世紀中葉曾描述過無產階級的隊伍不斷從各個階級、尤其是中間階級得到補充的情況,指出:“以前的中間等級的下層,即小工業家、小商人和小食利者,手工業者和農民——所有這些階級都降落到無產階級的隊伍里來了,有的是因為他們的小資本不足以經營大工業,經不起較大的資本家的競爭;有的是因為他們的手藝已經被新的生產方法弄得不值錢了。無產階級就是這樣從居民的所有階級中得到補充的。”[12]戰后這種情況也出現澳大利亞,導致澳大利亞工人階級人數不斷地增加,他們在勞動人口總數中所占的比例也在不斷提高,成為澳大利亞勞動人口中的大多數。

原蘇聯國際工人運動研究所在研究澳大利亞官方統計資料的基礎上,經過分析計算得出,1951年澳大利亞雇傭勞動者人數為220萬,占經濟活動人口的64.6%;工人階級人數為180萬,占經濟活動人口的54.8%。到1978年,澳大利亞雇傭勞動者人數已達250萬,占經濟活動人口的80.1%;工人階級人數為200萬,占經濟活動人口的64.8%。[13]

“在今天的澳大利亞,工人階級大約占勞動人口(1100多萬)的70%。除了這700萬多名工人之外,還應該加上他們的家屬、失業者和退休工人。工人階級與資產階級形成了鮮明對比,資產階級是極少數人,200多個富裕的澳大利亞家庭所持有的財富都超過了2億美元。”[14]2005年澳大利亞共產黨十大通過的新黨綱指出:“工人階級是唯一擁有推翻資本主義的社會力量和經濟力量的階級,在澳大利亞工人階級甚至是人口的絕大多數。”[15]

(二)大部分工人的生活水平得以提高

從整體上來看,戰后澳大利亞大部分工人的生活水平得到了較大提高。一方面,戰后澳大利亞工人階級遭受著資產階級的剝削和壓迫,與資產階級相比仍然處于“相對貧困化”的狀態,部分工人甚至陷入“絕對貧困化”狀態。另一方面,戰后澳大利亞工人階級在整個經濟獲得較大發展的條件下,通過自己的不懈斗爭贏得了許多社會保障權利,提高了工資,改善了自己的生活狀況。

戰后,迫于工人階級罷工斗爭的壓力,澳大利亞政府在經濟增長的基礎上建立了福利制度,包括養老金制度、殘疾人津貼、醫療保險和失業救濟金等。例如,1990-1991年度澳大利亞聯邦用于社會福利的開支為246.6億澳元,占總支出的25%。[16]“根據1995年的統計,澳大利亞職工年平均工資為近27675澳元。職工每年享有帶薪假期(通常為四周)、病假和長期服務假。雇主為所有全日制職工定期代交退休金。職工一年中還享有10天左右的帶薪公休節假日。”“教師每年享有近3個月的寒暑假。”“根據1988年的工資標準,澳大利亞全日制職工人均周工資為458.80澳元,其中男職工為485.70澳元,女職工為402.20澳元。”[17]旅游是澳大利亞人最普遍的度假方式。“據澳大利亞旅游事業常務委員會的麥克奈爾·安德森進行的一次調查,在1985-86年度,以度假游樂為主要目的的國內旅行者,占旅行總人數的50%,其中81%的度假者使用自己的私人汽車。”[18]

三、戰后澳大利亞工人階級發生新變化的原因

(一)新科技革命與生產力的新發展

戰后以微電子技術和信息技術為先導的第三次科技革命對于推動生產力的發展發揮了日益重要的作用。農業和工業的勞動生產率大大提高,為服務業的發展提供了雄厚的物質基礎,并提高了人們的生活水平,增加了人們的業余時間,推動著人們消費需求的日益增多和多樣化(如文化、教育、旅游和娛樂等方面的消費需求),促進了服務性產業部門的迅速發展。這些因素推動著澳大利亞產業結構在戰后發生重大的變化,使澳大利亞第一產業在國內生產總值中的比重急劇地萎縮,第二產業的比重也逐漸減少,第三產業即服務業的比重迅速膨脹;并導致在第一產業和第二產業就業的工人比重減少,在第三產業中的工人比重急劇增加。

戰后的新科技革命使科學技術日益滲透到物質生產中,使復雜勞動在剩余價值生產中的地位日益突出。資本主義生產對工人的受教育水平和熟練技術水平的要求大大提高。那些掌握先進科學技術的專家對于資本主義生產發揮著越來越大的作用,為資本家創造了大量的相對剩余價值,因而其獲得的收入也越來越多,生活水平遠遠高于傳統的工人階級;工人階級隊伍中越來越多的人從事熟練的技術勞動。

與此同時,新科技革命對生產的推動作用也導致資本主義生產規模的日益擴大,生產社會化不斷增強,并使資本主義生產和流通過程日益復雜化,使資本主義大企業需要大量擁有豐富管理經驗和專業知識的專門人才來從事管理工作,并需要大量監工來監督勞動過程,以加強工人的勞動強度,加大對工人的剝削。于是,資產階級通過創建股份制公司,專門聘請專業的經理和監工來代替自己管理企業,自己則退居二線、成為股東,并通過董事會來控制這些經理和監工,以達到坐享其成的目的。隨著國家壟斷資本主義在澳大利亞的發展,國家的政治職能和經濟職能得以增強,國家行政管理部門、社會福利機構、為基礎設施服務的機構得以擴大,越來越多的澳大利亞人成為國家機關和國家企業部門的就業人員。這些因此推動著澳大利亞“新中間階層”的產生和不斷擴大。

(二)新自由主義主導的全球化的影響

全球化是一種客觀的歷史趨勢,而新自由主義在世界上的泛濫有力地推動著全球化的進程。新科技革命的出現使科技在生產中的地位得到極大的提高,高科技人才成為供不應求的重要資源,在某種程度上決定著一個國家的國際競爭力。澳大利亞的資產階級既需要這種高科技人才,又不想花錢培訓本國的勞動力及其后代。于是,他們借助全球化的浪潮,通過“技術移民”的方式吸收了許多急需的高科技人才。同時,他們又鼓動民族主義,對這些移民工人進行歧視,借以壓低移民工人的工資,并分裂澳大利亞的工人階級。這在客觀上有力地推動著澳大利亞工人階級內部結構發生新變化。

四、澳大利亞工人階級的新變化與社會主義

(一)澳大利亞工人階級的歷史地位

工人階級總是隨著資本主義工業結構和資本積累總趨勢的改變而改變。但是,戰后澳大利亞工人階級的新變化并沒有改變澳大利亞工人階級的的歷史地位和歷史使命——即資本主義的掘墓人、革命的領導階級和社會主義社會的建設者。

澳大利亞共產黨指出,澳大利亞工人階級在社會中發揮著領導的作用,其原因包括以下幾個方面:第一,澳大利亞工人階級位于經濟生活的中心,因為他們的勞動生產了至關重要的商品和服務,這是其他階級和社會團體所不能代替的。其他階級或社會團體都不象工人階級這樣對生產過程產生如此關鍵的影響。第二,澳大利亞工人階級不僅是人數最多的,而且也是組織性最高的。其他進步和民主的力量都沒有象工人階級這樣組織起來的機會,不象工人階級這樣如此直接地遭受資本的剝削。大量的工人集中在生產過程中,這有助于產生一種維護共同利益的精神以及相互幫助和相互支持的思想。這促進了工會和工人階級政黨等工人組織的增長和統一。第三,工人階級最希望廢除私有制、并代之以生產資料公有制,因為工人階級受資本主義的迫害最重,生產資料私有者為了追逐利潤而加強對工人階級的剝削,而且大量工人失業。所以工人階級的既定利益在于改變社會,領導受大資本剝削的其他所有階級和社會階層進行斗爭,以實現解放全人類的目的。澳大利亞工人階級的直接利益在于為社會問題提供一個進步的、民主的和革命的解決方案。只要組織和聯合起來,工人階級就有力量迅速改變澳大利亞的政治方向。“盡管從20世紀80年代以來一些人企圖破壞工會運動,阻止工人為了自己的權利而斗爭,然而工人階級直到現在仍然是一個有組織有紀律的力量。”[19]

(二)澳大利亞工人階級的新變化對澳大利亞共產黨的影響

戰后澳大利亞工人階級內部出現“新中間階級”,包括經理、監工和專家。其中,這些經理和監工具有矛盾的地位和利益,他們行使的是資本家原有的一些職能,即管理和監督資本主義企業與工人,加強對傳統工人階級的剝削,處于與傳統工人階級相矛盾的地位。另一方面,他們沒有生產資料,與傳統工人階級一樣受資產階級雇傭和剝削,與資產階級相對立。專家是一個復雜的社會類別,包括知識分子和專業技術人員等。今天,澳大利亞的專家占據經濟生活的許多不同職位。其中有一些專家是自由職業者;許多專家是雇傭工人,沒有生產資料,靠出賣勞動力(從事腦力勞動)維持生活,受資產階級剝削,在社會勞動組織中處于服從的地位;一些專家變成了資產階級的一部分,他們手中握有大量股票,領取著高薪,擁有大量收入,是資本家的代理人,維護著資產階級的統治。科技革命使越來越多的澳大利亞工人從事通訊、科學、醫療、教育、設計、文化活動和中層管理等工作。他們在生產進程中做出了許多貢獻,為社會提供了關鍵的服務。專家在政治生活、意識形態、文化生活和物質生產中具有很大的影響。他們在為爭取和平、民主權利、進步和民主的文化、進步的教育思想而進行的群眾斗爭中占據著重要的地位。經濟壟斷化的加深以及其他社會經濟變化迫使越來越多的專家成為雇傭勞動者,在這個意義上來說,他們與工人擁有相似的經濟地位。與此同時,他們的聰明才智被剝削,他們不斷地受到經濟壓力和政治壓力而為統治階級服務。他們大部分人的工資和生活水平高于許多工業工人和白領工人,但他們在工作和生活過程中也被異化了。與其他工人相同的是,他們也因剝削加強、失業、不安全、找不到與其技術相匹配的工作而痛苦。他們圍繞著這種日常問題的斗爭將促使他們與工人階級的觀點和組織建立聯系。人們的思想根源于他們在經濟制度中所處的地位。工人階級的思想和階級意識來源于許多工作的集體性質及其受資本剝削的日常經驗。然而,“知識分子和專家沒有直接地參與生產,而且通常其工作具有孤立的性質,這影響了他們的思想,常常使他們傾向于個人主義。”[20]戰后澳大利亞工人階級內部的多層次化現象導致工人階級的生活水平存在著差異。這種生活水平的差異對工人們的斗志產生了重大的影響。“新中間階級”的收入和社會地位往往遠遠高于傳統工人階級。“新中間階級”的這種地位決定著他們既想改變自己受剝削的地位和不合理的資本主義制度,又害怕罷工等激烈的階級斗爭方式會引起社會動蕩,使其喪失現有的地位,改變其現有的生活水平,因此往往傾向于個人主義和改良主義,支持澳大利亞工黨。馬克思主義認為,整個工人階級都是共產黨的階級基礎。戰后澳大利亞工人階級的新變化并沒有改變這一點,關鍵在于澳大利亞共產黨要在發生這種新變化的條件下調整政策,鞏固自己的階級基礎。澳大利亞共產黨在過去是以傳統的工人階級為自己的階級基礎的,如何擴大統一戰線、使“新中間階級”支持自己,這是澳大利亞共產黨面臨的一大新挑戰。

澳大利亞資產階級通過加大對青年工人、女工和移民工人的歧視來加強剝削。澳大利亞共產黨強調,要更加重視在這部分工人中的工作,為維護這部分工人的利益而斗爭。這是澳大利亞共產黨發展壯大自己、擴大自己影響的一個重要方面。同時,澳大利亞資產階級為了降低成本、加強剝削,大量雇傭臨時工和兼職工。他們得到的是極低的工資,工作又極不穩定,不斷地變換崗位,流動性較強,是工人階級中受剝削最嚴重的階層。其較強的流動性對于組織工會和澳大利亞共產黨招募黨員而言加大了難度,但是歷史經驗表明,使他們加入澳大利亞共產黨和工會并不是不可能的。澳大利亞共產黨和工會需要創新自己的工作方式,充分利用現代科技手段,尤其是互聯網技術,把這部分工人納入到黨組織和工會組織中。這部分階層應該是斗志最強大的,因為他們受到的剝削最為沉重。

戰后澳大利亞工人階級的整體生活水平得到極大的提高,這是廣大工人階級通過長期的斗爭所贏得的,也是新科技革命條件下生產力迅速提高的結果。戰后澳大利亞資產階級改變了統治的策略,更多地依靠新科技革命來剝削相對剩余價值,并在全球化條件下通過不等價交換和其他手段加大對發展中國家人民的剝削,賺取了更多的利潤,在此基礎上少量提高國內工人的工資,改善其生活,借以緩和階級矛盾。然而,現代有許多澳大利亞工人并不了解這一點,認為其生活水平的改善是因為資產階級的慈悲之心和澳大利亞工黨推行的改良,因而改良主義成為澳大利亞工人階級內部的主流意識形態,主張對澳大利亞社會進行根本性變革的只是極少數先進的激進分子。這是澳大利亞共產黨所面臨的重大挑戰。

[1][12]馬克思恩格斯選集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.278、280.

[2][3][4][5]陳國慶.戰后澳大利亞經濟[M].天津:天津人民出版社,1984.62、61、62、62.

[6][16]金太軍.當代各國政治體制:澳大利亞[M].蘭州:蘭州大學出版社,1998.14、19-21.

[7]Tom Bramble,Does the Australian working class have the power to change society?http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2&view= item&id=4195:does-the-australian-workingclass-have-the-power-to-change-society?&Itemid=392&tmpl=component&print=1.

[8][9]沈漢.西方社會結構的演變——從中古到20世紀[M].珠海:珠海出版社,1998.275、271.

[10][11][澳]格雷姆·唐納德·斯諾克斯.家庭在整體經濟中的作用[M].北京:中國經濟出版社,2001.300、313-314.

[13]倪力亞.當代資本主義國家的社會階級結構[M].福州:福建人民出版社,1993.35.

[14]Tom Bramble,Does the Australian working class have the power to change society?http://www.sa.org.au/index.php?option=com_k2&view= item&id=4195:does-the-australian-workingclass-have-the-power-to-change-society?&Itemid=392&tmpl=component&print=1.

[15][19][20]CPA,Program,http://www.cpa.org.au/resources/index.html.

[17]沈永興、張秋生、高國榮.列國志:澳大利亞[M].北京:社會科學文獻出版社,2003.213.

[18]黃源深、陳弘.當代澳大利亞社會[M].上海:華東師范大學出版社,1991.83.