靜脈注射丙種球蛋白及聯合激素治療小兒原發性血小板減少性紫癜的療效觀察

張英

靜脈注射丙種球蛋白及聯合激素治療小兒原發性血小板減少性紫癜的療效觀察

張英

目的 觀察靜脈注射丙種球蛋白聯合激素治療小兒原發性血小板減少性紫癜(ITP)的臨床療效。方法 患兒選自我科從2009年至2010年期間所住院的42例,治療組22例和對照組20例,對照組采用糖皮質激素治療,治療組在對照組基礎上加用靜脈注射丙種球蛋白1 g/(kg·d),連用1~2 d。結果 兩組在治療有效率方面、在血小板上升情況以及上升為正常的時間,治療組明顯優于觀察組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。結論 丙種球蛋白聯合激素治療ITP優于單用激素治療。

丙種球蛋白;原發性血小板減少性紫癜;糖皮質激素

血小板減少性紫癜是以血小板數減少以及皮下黏膜出血為特征的一種自身免疫性疾病,是小兒最常見的出血性疾病。糖皮質激素一直是為治療ITP的首選藥物,但由于其存在治療療程長,副作用大,停藥后易復發等缺點,而丙球蛋白的應用,成為治療ITP的臨床探討的熱點,本文就以靜脈注射丙種球蛋白及聯合激素應用在治療小兒血小板減少性紫癜療效進行觀察,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 觀察對象 本次觀察42例患兒,均選自我科從2009年至2010年期間所住院的患兒,均符合原發性血小板減少性紫癜的診斷標準[1],其中20例因家庭經濟困難無法使用丙種球蛋白治療,而采取單獨使用激素治療,可作為對照組;而22例患兒采用丙球蛋白加激素,作為治療組。對照組20例,男12例,女8例,年齡8個月~12歲,均為首發病例,臨床表現均為皮膚黏膜出血點或瘀斑;治療組22例,男14例,女8例,年齡5個月~14歲,其中2例曾反復發作3次,其余均為首次發作,臨床表現均有皮膚黏膜出血點或瘀斑,其中2例有血便。42例患兒入院前病程最短1 d,最長半月。兩組患者一般資料及臨床表現經統計學處理,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 入院前治療情況 對照組20例患兒,2例患兒曾在當地醫院給予“抗生素、激素、中藥”等藥治療,效果欠佳;余18例未經任何治療,治療組22例中有16例曾入院前未做任何治療,其中6例曾在外院給予“抗生素、激素、中藥”等藥治療,療效欠佳。

1.3 入院時血小板數 入院時查血小板值在20×109~30×109/L之間對照組占6例,治療組占3例,在10×109~20×109/L之間對照組占11例,治療組占14例,在2×109~10×109/L之間對照組占3例,治療組占5例。

1.4 治療方法 丙種球蛋白(即靜脈注射人免疫球蛋白)選自湖南紫光古漢南岳制藥有限公司生產,劑量是2.5 g/瓶。治療組予以每日1 g/kg,連用1~2 d;激素使用地塞米松針,按0.5~1 mg/kg,連用3 d,然后改為強的松片口服,按1~2 mg/kg,療程一般不超過4周。對照組激素用法同治療組。各組均配合抗感染,維生素C針,對癥支持治療。

1.5 觀察療效 觀察兩組病例治療前后皮膚出血點消退及血小板上升情況。并于治療后第3天、第5天、1周、1月,3月復查血小板,了解血小板情況以及有無復發。

1.6 療效判斷 顯效:治療后血小板值≥100×109/L恢復正常,無出血癥狀。有效:治療后血小板升至50×109/L或較原水平上升30×109/L兒以上。無效:血小板及出血癥狀無明顯改善或惡化。

1.7 統計學方法 治療前后組間比較采用兩樣本t檢驗,有效性用百分率表示,組間有效率用卡方檢驗P<0.05為有統計學意義。使用SPSS 11.0統計軟件包進行統計學分析。

2 結果

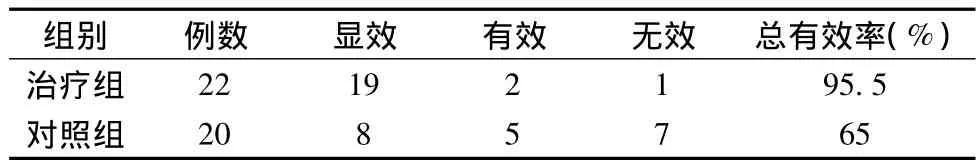

2.1 療效判定結果的比較 治療組22例,顯效19例,有效2例,無效1例,總有效率為95.5%;對照組20例,顯效8例,有效5例,無效7例,總有效率為65%。兩組有效率經卡方檢驗,χ2=4.48,P <0.05,差異有統計學意義。

表1 兩組患者臨床治療效果比較(例,%)

2.2 血小板上升時間 治療組血小板上升正常的時間為(3.23±1.37)d,對照組為(6.53 ±1.64)d,兩組之間經 t檢驗(P<0.05),兩組比較差異有統計學意義。

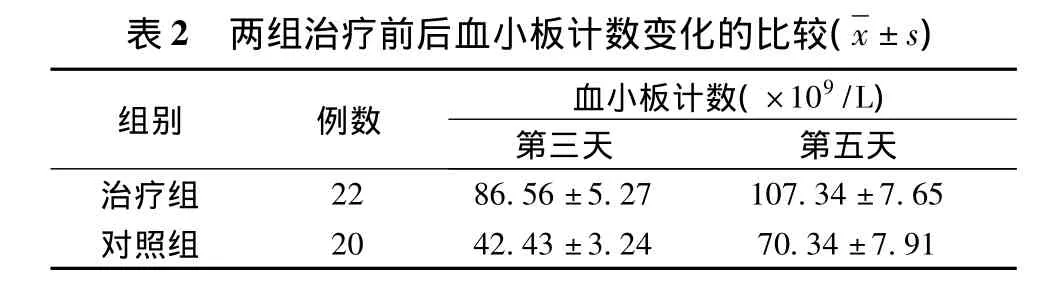

2.3 血小板計數變化比較及臨床出血癥狀改善,兩組患者出血點以及瘀斑在治療后第2天開始逐漸消退,兩組在用藥后第3天、第5天,血小板計數都有升高,治療組升高更加明顯(同一天兩組間比較P<0.05)

表2 兩組治療前后血小板計數變化的比較(±s)組別 例數 血小板計數(×109/L)第三天 第五天治療組20 42.43±3.24 70.34±7.91 22 86.56±5.27 107.34±7.65對照組

2.4 隨訪情況 治療組22例有效者隨訪3個月,3個月內所有有效者自血小板升為正常后,停用所有治療,治療組只有1例復發,占4.55%,對照組有4例復發,占20%。

3 討論

血小板減少性紫癜是小兒最常見的一種以皮膚黏膜出血為特點自身免疫性疾病,發病機制尚不完全清楚,與感染、免疫因素、遺傳等因素有關,其中免疫因素在ITP發病機制中起重要作用[2,3]。感染造成人體免疫監視系統紊亂,導致自身抗體產生,引起血小板破壞速度增加。而血小板自身抗體引起血小板破壞加速的可能機制為包被在血小板上自身抗體分子的Fc段與巨噬細胞的Fc受體結合,導致血小板被單核巨噬細胞系統吞噬破壞,從而使ITP外周血小板減少。糖皮質激素在治療ITP的主要藥理作用是:改善毛細血管的通透性;抑制血小板抗體的產生及抑制巨噬細胞破壞有血小板抗體吸附的血小板,而丙種球蛋白在治療ITP的主要機制是:封閉巨噬細胞Fc受體,抑制巨噬細胞對血小板的結合和吞噬;可以替代致病性抗體,減少抗體對血小板破壞;在血小板上形成保護膜,抑制血漿中的IgG或免疫復合物與血小板結合,從而使血小板避免被巨噬細胞破壞;通過改變淋巴細胞數量和抑制淋巴細胞的活性,抑制自身免疫反應,使抗血小板抗體減少。從本文觀察結果而看,兩組在治療有效率方面、在血小板上升情況以及上升為正常的時間,治療組明顯優于觀察組,這與國內的報告結果相似[4]。并且單一使用激素治療,復發率較高,隨訪患兒3個月,治療組只有1例復發,占4.55%;對照組有4例復發,占20%,并且無效率也較高,占35%。由此可見丙種球蛋白聯合激素治療ITP,取得較好的協同療效,能快速升高血小板值,縮短住院時間,有效控制出血傾向,并且縮短激素使用的療程,減少激素副作用。復發率低,預后較好,值得臨床推廣使用。

[1]張之南,沈悌.血液病診斷及療效標準.科學技術出版社,2007:172.

[2]王鳳計.血液病治療學.天津.天津科學技術出版社,1997;248.

[3]Cines DB,McMillan R,Pathogenesis of chronc immune thrombocytopenic purpura.Curr Opin Hematol,2007,14(5):511-514.

[4]劉寧,丙種球蛋白聯合激素治療特發性血小板減少性紫癜的療效觀察.中外醫學研究,2010,8(25):21-22.

665000 云南省普洱市人民醫院兒科