民主與專制:不同大學運行模式中的決策

張傳萍

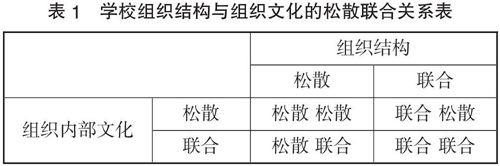

摘 要:美國學者羅伯特·伯恩鮑姆把大學的組織抽象為四種基本的大學模式——學會組織模式、官僚組織模式、政黨組織模式和無政府組織模式。在上述四種大學運行模式中,決策的領導權、決策的程序和決策的策略是不一樣的,民主與專制體現的程度也不同。不同大學運行模式中的決策追求不同的價值取向。組織結構與組織文化的松散聯合影響著決策。管理的目標有時是為了增進滿意,而不是為了決策。

關鍵詞:大學運行模式;決策;民主與專制

自從美國著名管理學家西蒙提出“管理就是決策”以來,決策在大學管理中的重要作用,就日益備受管理者的關注。美國學者羅伯特·伯恩鮑姆的《大學運行模式》一書,從組織的角度,抽象出了四種基本的大學模式——學會組織模式、官僚組織模式、政黨組織模式和無政府組織模式,并分析了每一種大學運行模式的背景、特征、互動圈、系統中的牢固與松散結合以及校長的有效領導。在上述四種大學運行模式中,決策的領導權、決策的程序以及決策的策略是不一樣的,民主與專制體現的程度也不一樣。從決策的角度對伯恩鮑姆的《大學運行模式》進行解讀,有助于幫助我們理解在不同的大學中,管理人員的管理權力、管理程序以及管理策略為何懸殊。

一、誰來決策——四種大學運行模式中的領導權

在學會組織模式中,學院的決策不是通過行政命令,而是根據教師和管理人員的一致意見做出的,每個人都有機會表達自己的觀點。即使部分人在決策中更有影響力和說服力,但是這種影響力和說服力并不是職位造成,而是成員的個人特點如年齡因素造成。運行該模式的學校,規模一般比較小,全校形成了一種強大的凝聚力,這為成員參與學校決策提供了可能。學校管理人員是學院利益的代表,向公眾提供支持性服務,他們的職責就是執行學院的意志。院長是代理人,院長擁有一些其他成員所不具有的特別權力,但是,大家并不把他看作是他們的“老板”,相反,卻把他看作同事中地位最高的人或同等地位中的老大。院長的權力有限,必須遵守團體的規范和意愿,否則就會遭到學院成員的抵制。

在官僚組織模式中,學院的決策由管理人員做出,院長既是所有信息的最終接受者和裁決者,也是通過信息與權力渠道從高層向下傳遞所有指令的決策者。管理人員有別于教師,是不同領域的專家。學院系統地劃分了各部門和個人的工作、權利和責任,并通過一個科層結構控制系統予以強化。每個人都知道自己的工作是什么,明白自己和他人的責任界限。學校的有效運行取決于是否遵循規章制度辦事。組織的層級比較清晰,每個較低層級辦公室的活動都受到其相鄰的上一級辦公室的控制。學院的管理制度、活動和決策都有書面形式的說明。

在政黨組織模式中,決策權是各個團體談判妥協的結果。決策權不是由少數管理人員把持,而是分散和下放到各個團體。系統內部組織的不穩定性、不一致性以及相互沖突的特點,導致學校被肢解成一個一個團體。建立在院系、行政辦公室、性別、年齡、種族、意識形態等社會因素基礎之上的各個團體,成員比較專業,各個團體的興趣愛好各異,對學校整體目標的認同難以形成。“每個團體都在爭奪在學校的影響力和資源。然而,任何一個團體的影響力都受其他團體的利益和活動的制約,因此,為了取得滿意的結果,團體之間必須相互合作、相互妥協、相互協商。”[1]合法的授權并不是權力的唯一來源,管理人員的權力來自于權力部門,教師的權力受到教師的專業能力、學校傳統和校外學會的影響。

在無政府組織模式中,人人都能隨心所欲。在該模式中,學院內部成員對目標的價值取向不同,認識存在很大分歧,目標沒有統一。學校的目標只是一個松散的聯合,而不是一種統一的教育哲學思想。為實現目標的技術也不明確,不能分辨哪種方法更合理、更有效。同時,參與決策的人的流動性比較大,人們在某個問題上屬于這個團體,在另一個問題卻屬于另外一個團體。因此,目標的或然性、技術的不明確性和參與人員的流動性,導致組織很難統一決策。“教師決定是否施教,以及施教的時間和內容;學生決定是否學習,以及學習的時間和內容;立法人員和捐資人決定是否資助,以及資助的時間與項目……”[2]學校各個層次的人員,都可以就某個問題域進行決策,其他人員很難干預。任何人都難以操縱和控制學校決策,學校的決策是由系統自身做出的。

總之,在大學不同的運行模式中,“誰來決策”的回答不能一概而論。在學會組織模式中,學院的決策基本上都是根據教師和管理人員的一致意見做出的;在官僚組織模式中,學院的決策是由管理人員做出的,院長是最高長官;在政黨組織模式中,決策權是各個團體談判妥協的結果;在無政府組織模式中,人人都能隨心所欲,每個人都可以就某個問題擁有決策權。在不同的大學模式中,院長的決策權是變化的,并不總是最高決策者。

二、決策程序——四種大學運行模式中的組織結構

在學會組織模式中,等級結構并不重要,學院組織成員之間的相互作用實際上都是非正式的。當學院出現問題時候,他們都有權利和機會參與討論,并對問題的解決發揮各自的作用。學院奉行民主和平等,管理人員和教學人員平等地看待對方。成員之間的地位是平等的,他們之間具有相同的背景和興趣,彼此的交往比較頻繁,作用的機會也比較多,學院很少發布指令。人們幾乎不對決策負責,因為決策是經全體成員同意做出的,沒有哪一個具體的人對決策負責。

在官僚組織模式中,科層結構非常重要。一個組織層級的上級同時又是其相鄰的較高層級的下級,因此可以把組織描繪成一個連續的層級鏈。“一般來說,組織規模越大,組織的最高層領導和普通成員之間的職位層級就越多。”[3]上級對下級發布指令,下級遵照執行,并向上級提交報告,然后上級根據報告做出新的指示。有些問題經常出現,于是就會形成一些標準處理程序。非上下級關系的人員之間的相互作用,與官僚組織模式的管理思想相抵觸,非相鄰的兩級之間的作用就超越了管理權限,容易導致管理的混亂。

在政黨組織模式中,學院是由利益沖突的團體構成的。正式與非正式的團體,為了實現一定目標,會不斷的發生變化、融合、重組和解體。團體之間可能結盟,從而獲得單個團體難以得到的影響和權力。真正的聯盟取決于各個團體的實力以及他們之間的關系。即便是力量較弱的團體也會動員其他力量與其他團體結成聯盟,從而可以獲得超過他們上級的權力。

在無政府組織模式中,學院有四股暗流:問題流、解決問題流、參與人員流以及選擇機會流。問題流就是學院關心和尚未解決的問題。解決問題流是針對問題提出解決方法。在多源流結構中,解決問題的策略可能出現在問題之前,這和我們的傳統認識相反,先有解決問題的策略,然后用策略去尋找問題。參與人員流就是參與決策的人員。學院的所有人員都可以參與決策,但是由于時間和精力的限制,學院的成員一般只參與與自己有關系的問題的決策,而對與自己無關的問題卻不關心。選擇機會流就是決策要選擇適當時機。這四股暗流的組合,就成為了無政府組織模式中決策的程序。

自從法約爾提出等級制度以及組織結構圖后,科層管理在企業中運用得比較廣泛,大大地提高了企業管理效率,但是大學和學院不同于企業,大學最重要的特征就是作為一個學術組織,不是以營利為目標。因此,企業的科層管理結構運用到所有大學并非科學和理想。在四種大學運行模式中,僅有官僚組織形式強調了科層結構的重要性。在學會組織模式中,決策程序不是正式的,是通過大量的交往形成的;在政黨組織模式中,決策是通過團體之間的結盟形成的;在無政府組織模式中,決策程序是通過多源流完成的。在不同的大學運行模式中,大學的決策程序也有差異。