《紅浮萍》的敘事特色與反思意識

宋陽

摘 要:加拿大華人作家李彥的《紅浮萍》有三個主要敘事特色:頻繁使用交錯雜糅的“錯時敘述”和“現時敘述”兩種敘事時序;采用對話與互文的“內聚焦”和“無聚焦”兩種敘述視角;原鄉“紅色中國”和異鄉加拿大雇主莊園兩個敘事場景以一大一小、一喧囂混亂一寧靜祥和的方式形成鮮明的對比和映襯。這樣的敘事手法與作家的反思意識息息相關,為中國本土文學提供了補足和參照,具有重要的詩學意義。

關鍵詞:李彥;《紅浮萍》;敘事特色;反思意識

中圖分類號:I106文獻標識碼:A文章編號:1006-0677(2012)6-0082-08

李彥是一位加拿大新移民作家,她出生在北京,早年在社科院讀取了英文采編的碩士學位,1987年留學加拿大后又獲得歷史學的碩士學位,深受中西兩種文化體系的熏染。她自1997年起在加拿大的滑鐵盧大學任教,現擔任滑鐵盧大學孔子學院院長和東亞系中文教研室主任,一人扮演作家、學者、教師三種角色。李彥于1985年開始發表中英文作品。著有英文長篇小說:《紅土地的女兒們》(Daughters of the Red Land, 1995)、《雪百合》(Lily in the Snow,2009),中文長篇小說:《嫁得西風》(1999),中文作品集:《羊群》(2008),譯作《白宮生活》(The Living White House, 1988)等,在國內外獲獎多項,是加拿大知名的雙語作家。

《紅浮萍》是李彥以1995年在加拿大出版的英文長篇小說《紅土地的女兒們》為藍本譯寫而成的中文長篇小說,2010年1月由作家出版社在大陸出版發行。該書以一個家族的三代女性為主要人物,展現了近乎整個20世紀中國大陸的歷史畫卷,尤其是在“紅色中國”歷史洪流的大背景下作為千萬民眾代表的母女三代的命運遭遇。盡管該書背景恢弘、時間跨度大、人物眾多,但讀者閱讀起來頗感流暢,并無結構凌亂、敘述不清之嫌,這無疑歸功于作家別具一格的敘事手法和技巧。

一

敘事時間一直是小說敘事研究關注的重點,法國學者麥茨(C. Metz)曾指出:“敘事是一個雙重的時間序列……被講述事情的時間和敘事的時間……將一種時間建構為另一種時間”。①麥茨所說的“敘事的時間”也稱為“敘事時序”,是文本展開事件的先后次序,是敘述者講述故事的時序;相對應的,“被講述事情的時間”就是“故事時序”,即被講述故事的自然時間順序。當敘事時序與故事時序出現不一致時,我們稱為“時間順序偏離”(chronological deviation)或者“錯時”(anachrony)。②借用這些敘事學研究方法,本文發現《紅浮萍》的整體敘述時序和許多局部敘述時序都與故事時序存在偏離,這種“錯時”的敘事時序正是該書獨特敘事特色的首個表現。

首先,《紅浮萍》的整體結構采用了與《荷馬史詩》相類似的敘事模式,敘事從中間開始,然后敘述過去事件和故事的進一步發展。具體來說,小說的“開端時間”(敘事開始的那一時刻)是開篇“楠的去世”這一中間事件和時間點,篇幅的大部分借主人公“平”對往事的追憶,“閃回敘述”(又稱“倒敘”)了她家三代人的經歷,敘述對象聚焦于外婆、母親“雯”和女兒“平”三人,講述她們在軍閥混戰、抗日戰爭、國共內戰、土地改革、抗美援朝、反右派、文化大革命、上山下鄉、批林批孔、毛澤東逝世、1979年右派平反、改革開放等幾乎整個20世紀的中國歷史事件中的命運沉浮。同時,在倒敘家族歷史的同時,全書還穿插地“現時敘述”(又稱“正敘”)了主人公“平”在加拿大的一系列遭遇,例如她與雇主湯姆森太太的接觸、她在工作之余堅持寫作的努力,還有園丁喬治的情感經歷及其辭職帶給“平”的震撼與感觸等事件。

在更細微的層面上,“錯時敘述”和“現時敘述”都不是純粹和單一的,而經常是兩者雜糅交錯在一起,例如該書第四章的5至9小節。第5小節講述“雯”參軍五年后突然回到家中,將剛出生的“平”托付給了外婆,這是借回憶的“閃回敘述”。第6小節一開始便跳到了幾十年后,從“滿頭銀發的雯”的視角回憶“平”出生前她在牢中與“楠”相見的場景。接著,在牢中相見時,“雯”借回憶講述了她與“楠”相處的數月婚姻生活及“楠”的被捕;回憶結束后,場景再次回到了“牢中相見”。接著,在第7小節,敘述再度“閃回”,講述了“雯”的軍旅生活以及與“楠”的相識。第8小節敘述再次跳回“牢中相見”。第9小節開始,敘述又跳至“雯”生下“平”之后在火車上與粗心漢子的沖突,沖突后的“雯”又回憶了在醫院中生女兒的場景,以及與“楠”一起為未出世的孩子起名字的情景,最后敘述再次跳到回老家的火車上。在這幾個小節中,反復出現的敘事場景是“雯”和“楠”在牢中相見,如果以這一場景為開端時間,那么“雯”在醫院生下女兒、“雯”坐火車回老家、將女兒托付給外婆等敘事就是“現時敘述”“牢中相見”之后的事件,而“雯”的軍旅生活、與“楠”的相識、婚后生活、懷孕生活和“楠”的被捕等事件,就是“牢中相見”的“閃回敘述”。

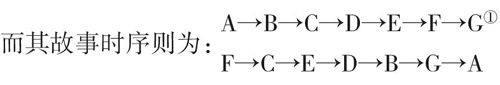

在更為細微的敘事結構中,這種“錯時敘事”和“現時敘事”交錯的現象也很多見。以第四章第6小節為例,該節共有7個主要事件,其敘事時序為:

如果同樣以核心事件“牢中相見”為基準,這一小節中李彥就分別先后使用了這樣一種敘事時序:

閃前(又稱“預敘”)→開端時間→閃回→閃回→閃回→閃回→結尾時間

可見,從“開端時間”到“結尾時間”的敘事李彥采用的是“現時敘述”,而“閃前”、“閃回”則是“錯時敘述”,它們彼此之間相互交錯、互為參照,共同為整部小說的文學性和藝術性做出了貢獻。

正是因為從整體到局部頻繁地將“錯時敘述”和“現時敘述”兩種時序進行雜糅交錯的敘事技巧,全書成功地將敘事時間與故事時間相偏離和變形,實現了文本時間進程上的往返錯位。這樣,《紅浮萍》仿佛有了多條敘事線索,不同的場景、人物、事件等敘事元素相互作用、對比,獲得了常規敘事所不能捕捉到的起伏跌宕的節奏。

《紅浮萍》的又一敘事特色就是敘述視角的多變。“視角”一詞原譯自“point of view”,但自法國敘事學家熱奈特(Gérard Genette,1930-)提出用“focalization”(聚焦/視角)來替代“point of view”后,經典敘事學探討視角時必不可少的話題就是聚焦。熱奈特還區分了三種類型的聚焦模式:第一種是“無聚焦”或“零聚焦”(non-focalized),即傳統的全知敘述;第二種為“內聚焦”(internally focalized),指的是敘述者只能說出某個人物所知道的情況;第三種是“外聚焦”(externally focalized),指像攝像機一樣旁觀人物言行,敘述者說出來的少于人物所知道的。③

《紅浮萍》一書兼有“內聚焦”和“無聚焦”兩種視角。這種兼有多個敘事視角的寫作方式并非李彥的獨創,比如早在英國18世紀,艾米麗·勃朗特(Emily Bront?觕,1818-1848)的《呼嘯山莊》(Wuthering Heights,1847)就采用了“內聚焦”和“無聚焦”兩種視角。但是不同的是,《紅浮萍》的敘事視角并不像《呼嘯山莊》那樣可以比較簡單規整地劃分為“內聚焦”——“無聚焦”——“內聚焦”三部分,而是在各個敘事結構中經常交替使用。例如在第七章中,前3節李彥使用的都是“內聚焦”視角,第4、5、6、7節是“無聚焦”視角,第8、9節又回歸到“內聚焦”視角。

在寫給《紅浮萍》的序言中,劉再復曾指出該書是一部“自敘性的小說”。④他這樣說是因為小說的整體敘事脈絡是由自敘者的回憶穿接而成,“我”因知道“楠”的離世而引發的對國內生活的種種回憶,小說很大的篇幅便是敘事者敘述她自出生以來對周遭事件的所見所感。值得注意的是,當敘述者是孩童時,她通常都是懵懂地記錄身邊發生的事件,并不明白事件背后的前因后果。比如幼年時的“我”明顯地感覺到“媽媽喜歡弟弟妹妹遠勝于我”,但卻始終不明白“為什么每次媽媽和爸爸爭吵之后,她又總是把年幼的弟弟妹妹甩給爸爸,只帶上我”。⑤等到人物13歲時她才知道自己的身世真相,也因此明白了媽媽對自己態度的原因。可見,敘述者只是敘述其所知道的情況,其視野是有限的,類似于法國敘事學家托多洛夫(Tzvetan Todorov,1939-)所說的“敘述者=人物”的情況,這種敘述視角就是本文之前介紹的“內聚焦”。⑥

“內聚焦”敘述視角的優點是能使讀者產生一種真實、親切的感覺,拉近讀者與作品之間的距離。《紅浮萍》所選擇的題材時間跨度大、事件繁多,涉及那個喧囂、混亂、廣袤的“紅色中國”。這樣的歷史題材,年代比較久遠,而且《紅浮萍》最初的讀者對象群是異域的英文讀者,對他們來說,異域中國本就不熟悉,更加之“紅色時代”的中國與西方多數國家因政治、外交等方面的諸多原因,信息交流并不順暢,大多數外國讀者對那時那地發生的種種事件知之甚少。因此,李彥選擇了“內聚焦”的敘事視角,將歷史洪流中的一個參與者提煉出來,以“我”的口吻講述那段歷史,使人產生身臨其境的感覺,也就更易了解書中敘述的那段歷史。

但是,由于“內聚焦”敘述視角所寫的內容不能超過人物耳聞目睹的范圍,它不便于反映廣闊復雜的社會現實生活。不論是英文原著《紅土地的女兒們》還是中文譯作《紅浮萍》,我們從兩個書名上就可看出小說的重中之重,即對“紅色中國”及親歷人物遭遇的描寫。但是,這個題材的深度和廣度都不是自敘者從“內聚焦”視角能夠充分完整地反映的,更不用說作家選定的這個敘述者在那段時期還處于年少階段。所以,李彥在使用“內聚焦”視角的同時,還使用了“無聚焦”的敘述視角。“無聚焦”敘述視角既不受時間、空間的限制,也不受生理、心理的限制,“擅長作全景式的鳥瞰”⑦。這種敘述視角尤其適用于像《紅浮萍》這樣史詩性的作品,使作家能夠從容地把握和描繪當時紛繁復雜的社會生活以及人物隱秘多變的心理狀態。正是因為使用了“無聚焦”視角,《紅浮萍》才成功地將“紅色中國”中的人和事自由靈活地展現在了讀者面前。

同樣還以描寫文化大革命的第七章為例,前3節占主導地位的敘述視角是“內聚焦”,敘述者“我”講述在文化大革命初期的所見所感:學校里老師令人費解的瘋狂革命大辯論、同學們鬧劇式的“革命”,還有七十多歲的奶奶被鉸掉了“封建疙瘩”;第4、5、6、7節主要采用了“無聚焦”視角,描寫了“雯”在文化大革命中被批斗的原因和場景:“老聶”對“雯”的引誘、“雯”面對批斗時的自救和掙扎、同事們的被迫與無奈、“老聶”、“鷺鷥”等人物的轉變等等;第8、9節又回歸到“內聚焦”視角,敘述了“我”眼中母親所受到的傷害以及我們被迫骨肉分離的痛楚。在“內聚焦”敘述的幾節中,作家給我們展示了一個四年級小學生眼中的文化大革命,充滿了恐懼和疑惑:“什么是右派?媽媽究竟做了什么,讓人們如此仇恨,不能原諒?”⑧這種“內聚焦”的敘述真實、生動,有著親歷者的體溫和感情色彩。而“無聚焦”敘述的幾節則猶如新聞報道般細致、冷靜、客觀,帶有“旁觀者清”的距離和審視:“雯空白的腦中,從一片混沌里漸漸浮現出厚重的鉛灰色云層。低垂的陰霾,壓得她胸口喘不過氣來。她下意識地張開了嘴,呻吟了一聲”⑨。正是因為李彥靈活地交錯使用了“內聚焦”和“無聚焦”的敘述視角,使這兩種視角交替發聲、一應一合,構成了對話和互文關系,因而整部小說歷史畫卷上的各個事件都具有非常強烈的真實性和立體感。

同時,需要指出的是,這種互文的敘述視角與上文分析的敘事時序一樣,不僅存在于整體敘述層,也在更為細微的局部敘述層面有所使用。比如在第一章第4節,“我”在幼兒園中被虞誠接走的場景中,敘事者這樣描寫:

我放下手中的積木,疑惑地抬起了頭。門口,立著一個穿灰黑色花呢大衣,戴皮帽的高大男人……我瞧著他發愣……他向我伸出了雙手:“來,小平,跟爸爸,回家吧!”……在一棵老槐樹下,他停住了腳步……他凝視著我,輕聲低語:“叫爸爸,好嗎?爸爸給你買橘餅吃……”⑩

然而很快,“我”接著敘述:

當我像一只膽怯的小貓依偎在他懷中的時刻,豈能預見,在今后漫長的歲月里,這個男人將帶領我們走上一條充滿顛沛流離、數度分散聚合的坎坷道路;我將目睹一個善良高尚的人,如何痛苦地掙扎于理想、良心和殘酷的現實間,一點點將做人的尊嚴毀滅。(11)

在第一段敘述中,“我”的身份是一個上幼兒園的四歲女孩,“積木”、“疑惑”、“發愣”等詞語都表明了我那時的不明世事。第二段敘述是“我”對“見爸爸”這件事的感想,雖然“我像一只膽怯的小貓依偎在他懷中”,但讀者依舊可以從字里行間感覺到,這段緊接著的論述明顯不是發自于那個四歲的“我”,這里的觀察和感慨有一種居高臨下的追憶性態度,可以明顯感受到敘述者與那段往事之間的時間距離,因此這段感言應該是成年之后的“我”回顧當時情景所做的敘述。一個是敘述者過去正在經歷事件的角度,四歲的“我”“被蒙在鼓里”,幼稚而又懵懂;一個是多年后的“我”追憶往事的角度,充滿歲月的歷練,成熟而又清晰。這兩種敘事視角體現出了敘述者在不同時期對同一事件的不同看法和認識,形成了對話和互文,使事件具有正常敘事視角無法企及的真實性和立體感。

此外,在《紅浮萍》中,除了上文論及的敘述時序雜糅交錯和敘述視角對話互文兩方面的特點,我們還可以看到敘事場景的變化,即李彥在書中創造了一組原鄉和異鄉:中國和加拿大的對比。其中原鄉中國的描寫范圍極其廣大,在小說的第九章,敘述者回望過去的生活感慨道:“我像一葉自生自滅的浮萍,偶然出現在沼澤中、水洼中、溝渠間,不知從何處來,到何處去,只能在孤獨寂寞中彷徨”(12)。誠如“我”感嘆的那樣,小說中的主要人物——外婆、母親“雯”、女兒“平”、妹妹“小紅”等等,都是如此,她們像浮萍一樣四處漂泊在“紅色中國”的各個角落:北京、江漢平原的古城、北大荒的林區、西安、河南省的“坡柳”村、長城外的杏樹嶺、太行山區,“我”漂泊到過華北、西北、東北和華中,近半個中國,小說也隨著這些浮萍一樣的人物展示了整個國家在“紅色”中喧囂、混亂的宏大敘事場景。

最后“我”甚至漂泊到了加拿大這個異國他鄉。這個敘述場景的書寫與原鄉中國迥異,并不做范圍廣闊的宏大敘述,相反,作家選取了一個小巧寧靜的地方,“我”雇主的莊園為敘事場景:

花園籠罩在暮靄中。噴水池畔的銅雕天使影影綽綽,展翅欲飛。小徑旁濃艷的玫瑰,在人跡罕至的莊園里默默地吐著馨香。草坪遠方,如煙垂柳掩映著一汪湖水,水面在落日余暉中泛著微光。野雁領著一群毛茸茸的兒女,在金黃色的蒲公英花叢中悠閑地漫步。(13)

在小說開篇這幅精心描繪的詩情畫卷中,每一個細節都顯得那么平靜和祥和,仿佛世外桃源一般。隨著小說敘述的一步步發展,這個異鄉的敘事場景與上文所說的原鄉“紅色中國”形成了鮮明的對比和映襯:一大一小,一喧囂混亂一寧靜祥和,正是在這種比對下,這兩個敘事場景脫離了以往“行為的地點”(place of action)的角色和作用,而是與小說的“紅色中國”主題緊密相連,甚至被“主題化”,成為一個“行動著的地點”(acting place)。(14)不僅如此,敘事場景的鮮明對比也使得敘事結構顯得錯落有致,敘事線索主次分明、條理清晰,更能引發讀者對這兩個敘事場景迥異的原因進行進一步的思考。

二

小說中精心構建的兩個敘述場景是作家寫作的源泉,兩者的對比映襯更是其書寫《紅浮萍》的誘因之一,正是那寧靜祥和異鄉的對比映襯勾起了作家對喧囂混亂的原鄉的回憶與反思。李彥出生在“紅色中國”最為喧囂混亂的中心——北京,在成長的歲月中經歷了各種各樣的波折,終于努力讀取了社科院的碩士學位。留學到異鄉加拿大之后,作家繼續深造,學業和工作都取得了不俗的成就。在這個相對于記憶中的中國而言分外平靜祥和的異域環境中,她的教育背景和穩定的工作使她免于為溫飽而掙扎,有時間、有精力對過往進行深度的思考。加之作家離開中國已有時日,與原鄉有了天然的地理、時間和文化等方面的距離,這種距離使得李彥可以對原鄉及那段記憶重新回顧、對那段歷史再次解讀、冷靜地審視和反思那個喧囂、混亂的“紅色中國”。李彥在《紅浮萍》的“后記”中就明確地表明了她的寫作訴求:“我在《紅浮萍》里撰寫了發生在普通人身上的一些故事,是愿讓后人將來還能‘親眼看到那段歷史,體味在復雜的環境下人性的變異”(15)。正是懷著這樣一份意愿和信念,盡管作家從下筆書寫《紅浮萍》到該書的最終出版歷經七年之久,作家從未放棄,艱難寫就的每一字每一句都浸透著其對原鄉經歷的回憶及反思。

同時,這種反思意識也體現在上文論及的互文敘述視角上。英國學者馬克·柯里(Mark Currie)在著作《后現代敘事理論》(Postmodern Narrative Theory,1998)一書中曾指出:“我們作為讀者,發現自己被敘述者所控……為層層的轉述聲音和思維之間視角的微妙變化、為所給的或故意未給的信息所控制了”。(16)柯里所說的這種控制可以理解為“敘述者的干預”,敘述者是小說內容的組織者和表達者,其選擇或舍棄某個事件、某種角度、某些詞語其實都是對敘述不同程度上的干預,都對小說的整體效果和讀者反映產生著直接和間接的影響。“敘述者干預”的一種常見表現形式就是對所敘述的事件、人物等進行評論,也就是敘事學中所說的“非敘事性話語”:對所述事件進行解釋、價值評判,或者超越人物評論敘述者自身的敘述等。(17)在《紅浮萍》中,無論是“內聚焦”視角還是“無聚焦”視角都摻雜有大量的非敘述性評論。例如第七章的第3節所敘述的幼兒園阿姨被紅衛兵拷打的場景:

拷打她的紅衛兵……揚起手中的皮帶,劈頭蓋臉、毫不留情地朝著幼兒園阿姨往下抽。我看得心驚肉跳,急切地盼望有人能站出來保護這位阿姨。可是,圍觀的人里三層外三層,都只是默默觀看,無人做聲。(18)

這段引文是作家使用“內聚焦”視角,從“我”這個小學生角度進行的敘述,將心理活動刻畫得分外生動:“我”對這位被拷打的曾照看過“我”的幼兒園阿姨非常同情,但是由于自己只是一名小學生,面對比自己大的紅衛兵不敢有任何舉動,又見到圍觀的大人無一肯相助,因此心中充滿了懊惱和怨意。這種感受也在敘述中表露了出來,敘述者所使用的“拷打”、“毫不留情”、“心驚肉跳”、“保護”這些詞都屬于“非敘事性話語”,帶有“我”的感情色彩和價值判斷,是作家對文化大革命初期人人自危的社會環境的無奈、批判以及對那些使民眾的心靈受傷、扭曲的各種殘酷事件的反思。

兩小段之后,敘述者接著以“無聚焦”視角進行評論:

京城這個首善之地,從此掀起了競相比賽誰打死的人多誰英雄的新風潮。死者中包括那些無法忍受侮辱與戕害因而投湖、跳井、服毒、上吊,以各種方式結束自己生命來抗拒不公的達官顯貴、知名人士。他們前赴后繼,層出不窮。(19)

這段敘述沒有前段引文那親歷般的生動感,相反,它卻猶如魯迅先生的雜文。“首善之地”、“新風潮”等詞語充滿了嘲諷的語氣,而“戕害”、“侮辱”、“抗拒不公”等詞語更是敘述者公開地進行價值評判,對這場浩劫進行指責。這兩段“非敘事性話語”,一個表現了敘述者在文化大革命時期的親身感受,從小處細處入手,對“我”在事件過程中的主觀看法及所經歷的各種是是非非進行回顧和反思;另一個則是在浩劫過后、跳出事件之外,敘述者從大處廣處入手,結合事件的時代語境和社會背景對其進行客觀冷靜的定性和反思。可見,通過“內聚焦”與“無聚焦”兩種敘述視角的映襯和互文,李彥對“紅色中國”的那段過往進行了全方位、多角度的回顧、觀察、剖析、評判,取得了超越單一層面的深度反思。

作家的反思意識還體現在小說交錯雜糅的“錯時敘述”和“現時敘述”兩種敘事時序上。通過“錯時敘述”,作家向我們展示了家族女性譜系中三代人的經歷。外婆新婚后丈夫即死于戰爭,她歷盡千辛萬苦才回到家鄉。在嫁給富甲一方的外公后,卻又時常要面對家族中人對家產的覬覦,土改之后更是過著清貧的生活,晚年還被迫幫助兒子砸石頭謀生。母親“雯”自幼好強,凡事力爭上游,因與前夫的婚姻及個人性格等原因被劃為“右派”,受盡不公的待遇。第三代“平”年少時總是感到父母之愛的缺失,成長過程中偏又時常被迫與繼父或母親分離,飽受“右派女兒”身份所帶來的種種磨難。而在“現時敘述”的故事中,加拿大雖然寧靜、祥和,卻也不是天堂,個中人物依然受到各種各樣問題的困擾:雇主衣食無憂卻沒有親人,只能靠養狗和酗酒來撫慰自己空虛的心靈。“我”讀了兩個碩士學位,有著寫作才華和高超的語言能力,卻只能在白人家中做管家……

在《世界華文文學的新視野》一書中,饒芃子教授指出,有些海外華人作家不是以沖突而是以對話的方式看待中外文化關系,持有“敞開的、寬容的、中性的立場”,這種“理智型的認同”造就兩類作品:一類是“自我批評、反省式的”,一類是“尋求溝通式的”,以人性善、人性相通為前提。(20)李彥的《紅浮萍》乍看是屬于第一類作品,因為小說的絕大部分篇幅都采用“錯時敘述”,講述家族三代女性在動蕩的歲月中“滿是瘡疤的往昔”。但是如果注意到全書中穿插描寫加拿大現今生活的“現時敘述”,我們就會發現《紅浮萍》又不僅僅是反省和自我批評。小說實際上描寫了“兩種文化三代人”的生活,無論是原鄉中國還是異鄉加拿大,無論是外婆、雇主年邁的那輩人還是年輕的“我”這一輩,生活總是充滿或大或小的坎坷。李彥曾對這種書寫做過注釋:“我小說里的主人公雖然也選擇了走出國門,但這并不意味著國外就是天堂。無論走到哪里,人性和人類的情感都是共同的。”(21)如果從李彥注重在作品中反映“人性和人類情感的共同”這一點入手,我們可以發現《紅浮萍》實際還隱含著饒教授所說的“尋求溝通式”作品的主題。

李彥在出國前已是英語采編的碩士,留學加拿大之后英語水平更上一層樓,能使用英語進行創作,還大受好評。因此,她與一些英語水平不高的華人作家不同,對加拿大的文化和社會并不持排斥、抵觸的態度。同時,她在孔子學院教授對外漢語,本身就是中國與加拿大語言、文化等方面交流溝通的橋梁,教師的經驗更使她對中加兩國文化非常熟悉,也更意識到兩者之間溝通、對話的必要與可能。她接受趙慶慶的訪談時就表示了自己立志增進中加人民相互了解的愿望:“《紅浮萍》的創作,是一種有感而發的沖動。在中國三十幾年的生活經歷給我留下了深刻的印記,有哀傷的,也有美麗的。我在書中描述過某些普通人近一個世紀來的生活感受,是希望能在社會、歷史和文化傳統這些層面上向外國讀者介紹中國和中國人”(22)。可見《紅浮萍》一書反映了作家反思意識的深化和升華,李彥通過對過去和現今生活方方面面的反思和審視,認識到“人性與人類情感的共同”,并因此努力尋求中外文化間的溝通與互識。

而且不可否認的是,雖然《紅浮萍》所敘述的“紅色中國”生動、形象,給讀者留下了深刻印象,但真正感動人心、賦予了小說生命力的則是李彥通過反思獲得的對全世界“人性和人類情感”的關注,是小說中的各個人物所展現出來的面對困境時不屈不撓、頑強拼搏的人類精神。這也就是《紅浮萍》的“紅”的另一種解讀,一種拼搏向上、永不放棄的意志。像書中所說的那樣,“在風雨中等待著日出,在陰霾下苦苦地守望藍天”。(23)

三

劉再復在序言中曾表示:“讀《紅浮萍》,我的感覺很好,無論是對其敘事語言的感覺,還是對其精神內涵的感覺”(24)。這一評價正體現了《紅浮萍》一書的藝術價值和思想意義。李彥用構思精巧、細致敏銳的敘事語言藝術地重現了中國那段獨特的“紅色歲月”,描繪了中華民族在歷史洪流中的掙扎與坎坷,高歌這些人物所展現的面對困難的不屈精神和堅強意志。同時,她還努力跨越東西方文化、地理等方面的鴻溝,尋找溝通的可能性和人性與人類情感的共同點。

此外,《紅浮萍》一書的詩學意義更是不容小覷的。它對中國本土文學以及海外華人文學的創作與研究具有雙重意義,更為我們提供了探尋本土文學與海外華人文學兩者關系的一個窗口。饒芃子教授在讀過《紅浮萍》之后曾談及該書是“傷痕文學在新的語境下的一種延伸”(25)。“傷痕文學”的涵義隨著時代的演變和研究的加深一直在拓展著,但人們最為熟知的涵義卻始終未曾改變。洪子誠在《中國當代文學史》一書中曾指出:“傷痕文學”直接起因于揭露“文革”災難和描述知青、知識分子等人物的悲劇性遭遇作品的大量出現……這些作品往往具有感傷的、悲劇性的情感基調和揭露性的取材趨向。(26)但由于政治因素、社會環境等多方面原因,中國本土的“傷痕文學”擺脫不了自身的意識形態慣性和文化語境,這就使得其書寫視角通常集中在單一層面,敘述也較為含蓄和隱晦,缺乏一種“跳出歷史看歷史的灑脫”。(27)

相比之下,海外華人作家地理和語境上的優勢使其可以較從容、客觀地進行敘述和反思,而且深受中西方兩種文化影響和啟發的他們,在反思政治、社會的同時,更帶著尖銳的眼光審視政治中的個人和人性本相。(28)因此,包括《紅浮萍》在內的許多海外華人的“傷痕敘述”填補了中國本土的“傷痕文學”與“反思文學”的空白,對此類文學涉及的相關主題、敘述手法等方面都進行了有效的補充。

《紅浮萍》正是一部極佳的樣本,小說對“紅色中國”題材的描寫為大陸的文革等歷史的寫作提供了一個參照系,探討作家在中西方文化交互影響下對故國和故國經歷的回望書寫,有助于加深大陸對文革等歷史書寫的理解。而且,比照海外寫作與大陸書寫的異同,可以使我們對海外華人的生存經驗、思想演變、文化認同等方面有更深的認識。

而從大范圍的海外華人文學來看,由于每位海外華人作家具有各自獨特的人生背景和生活經驗,異鄉文化影響的程度也深淺各異,因此他們的書寫更為私人化、多樣化,還時常帶有背井離鄉而產生的“驚人的敏感”。嚴歌苓就對此做過形象的比喻:“僥幸我有這樣遠離故土的機會,像一個生命的移植——將自己連根拔起,再往一片新土上栽植,而在新土上扎根之前,這個生命的全部根須是裸露的,像是裸露著的全部神經。因此我自然是驚人地敏感。傷痛也好,慰藉也好,都在這種敏感中夸張了,都在夸張中形成強烈的形象和故事。于是便出來一個又一個小說”(29)。正是因為這種驚人的敏感,海外華人作家的寫作通常具有同大陸本土作家不同的切入角度、敘事特色、行文思路、寫作訴求等等,他們在生命的移植和生存的錯位中形成了新的更新和演變。正如饒教授所說的“新語境下的一種延伸”,延伸意味著發展、變革、補充,海外華人文學的本源是中國本土文學,與其有著千絲萬縷、無法割斷的聯系,而海外華人作家身份的多重性和流動性使他們的寫作必然呈現出多樣的色彩。他們所提供的新角度、新手法,是中國傳統文化與異國文化碰撞激發出的新火花,是中國文學盛開在異域的奇葩。這株嫁接而成的奇葩對土生土長的中國本土文學提供了一個參照系,具有非常重要的詩學意義。

但是我們仍需看到的是,海外華人作家所處的異域環境雖然提供其新的靈感和思路,它同時也是海外華人作家一直在斗爭、協商的對象。海外華人文學不僅要受到原鄉中國的影響,外國主流社會中的權力話語、出版機制、對華人的刻板化印象等等都是海外作家不得不時時抗爭的。以《紅浮萍》為例,它的英文版目錄與中文版目錄就有很大區別。在英文版的目錄中,第一章的題目是“故鄉和外婆的神秘”,第八章是“在林區躲藏”,第九章是“沒有媽媽的家——父親的日記和我出生的秘密”,第十二章是“謎語中的男人”。這幾章標題中的“神秘”、“躲藏”、“日記”、“秘密”和“謎語”這些詞都具有強烈的私人色彩和神秘意味。除了這些私人化和神秘化的章節名稱,還有濃郁政治氣息的章節名稱,比如第二章叫做“時代漩渦中的年輕女孩”,第四章是“一個右派的產生:1957年的反右派運動”,第六章是“寄宿學校和頭上的烏云”,第七章是“無產階級文化大革命的浪潮——1966年的劇變”,第十一章叫做“革命之路”。正因如此,加拿大的很多主流媒體對《紅浮萍》英文版的反應和評論也相應地充滿了對中國的“紅色”解讀,例如加拿大文學方面權威的“Books in Canada”雜志就認為“正是承認人性的復雜和中國歷史的透徹掌握,才使得李彥以如此豐富的情感記錄毛的統治時期”。(30)李彥在接受趙慶慶的采訪時一再強調:“有些評論家說,中國大陸移民作者‘沾了題材的光,迎合西方人,誤導西方讀者等說法,我感覺,多少帶些主觀想象的味道”。(31)但是對比中英文兩個版本的目錄,《紅浮萍》英文版目錄所具有的私人化、神秘化、政治化的傾向還是難以否認的。

除了《紅浮萍》之外,其實很多海外華人文學作品都帶有強烈的中國色彩。比如在美加等國出版的華人作品的封面很多都帶有族裔色彩,或用作家自己與家庭的照片,或用龍、鳳等鮮明的中華文化符號。這也許是出于與作品內容相符的需要,也許是出版社的營銷策略,都是各種各樣的權力在運作。但不管怎樣,海外華人在異域出版的作品始終是與當地的主流文化及異域對中國的認識、態度處于斗爭、協商、甚至迎合的復雜關系中的。因此,對連接中西方文化的海外華人作家而言,他們在書寫與中國有關的題材,尤其是文革等“自揭家丑”的敏感題材時,應時刻對自身所擔負的責任和可能產生的自我東方化效果保持警醒。

① Christian Metz. Film Language: A Semiotics of Cinema. Michael Taylor trans.. New York: Oxford University Press, 1974, p.18.

②(14) [荷]米克·巴爾:《敘事學:敘事理論導論(第二版)》,譚君強譯,中國社會科學出版社2003年版,第97頁;第97頁。

③ [法]熱拉爾·熱奈特:《 敘事話語 新敘事話語》,王文融譯,中國社會科學出版社1990年版,第129-130頁。

④(24) 劉再復:《歷史的見證與人性的見證——讀李彥的〈紅浮萍〉》,李彥《紅浮萍》,作家出版社2010年版,第2頁;第2頁。

⑤⑧⑨⑩(11)(12)(13)(15)(18)(19)(23) [加]李彥:《紅浮萍》,作家出版社2010年版,第112頁;第136頁;第129頁;第8頁;第9頁;第201頁;第1頁;第320頁;第127頁;第127頁;第206頁。

⑥ [法]托多洛夫:《敘事作為話語》,朱毅譯,張寅德編選《敘述學研究》,中國社會科學出版社1989年版,第299頁。

⑦ 胡亞敏:《敘事學(第二版)》,華中師范大學出版社2004年版,第25頁。

(16) [英]柯里:《后現代敘事理論》,寧一中譯,北京大學出版社2003年版,第26頁。

(17) 譚君強:《敘事理論與審美文化》,中國社會科學出版社2002年版,第76頁。

(20) 饒芃子:《海外華文文學與文化認同》,《世界華文文學的新視野》,中國社會科學出版社2005年版,第62頁。

(21) 轉引自[美]陳瑞琳:從《紅浮萍》到《嫁得西風》——讀加拿大女作家李彥的中、英小說[OL]. http://vip.book.sina. com.cn/book/chapter_70971_49080.html

(22)(31) 趙慶慶:風起于《紅浮萍》——訪加拿大雙語作家李彥[OL]. 左岸文化網. http://www.eduww.com/Article/200912/26406.html

(25) 參考饒芃子教授2010年6月30日在暨南大學2009級文藝學博士生的“海外華人詩學”課程上的講義。

(26) 洪子誠:《中國當代文學史》,北京大學出版社1999年版,第256-257頁。

(27)(28) 寧敏:《多重視角觀照下的“文革”記憶——從陳若曦、嚴歌苓、李碧華看海外女作家的“文革”書寫》,鄭州大學出版社2006年版,第31頁;第38頁。

(29) [美]嚴歌苓:《少女小漁》,《嚴歌苓文集》,當代世界出版社2003年版,第271頁。

(30) Eva Tihanyi.“Review on Daughters of the Red Land”. Books in Canada. February 1996. http://booksincanada.com/article_view.

(責任編輯:黃潔玲)