“以至”與“以致”的比較考察

摘 要:“以至”與“以致”都屬連詞,因為音同、形近、義近,二者極易被混淆而造成誤用。本文從語義、句法、語用三個層面,結合已有的研究成果,對“以至”和“以致”的用法進行更細微的探討。

關鍵詞:以至以致比較

《現代漢語詞典》(第5版)對“以至”與“以致”的解釋是:

以至:①表示在數量、時間、程度、范圍上的延伸;②用在下半句的開頭,表示由于前半句話所說的動作、情況的程度很深而形成的結果。以至1(“以至”義項①,下同)可以連接詞或短語,位于句中,表示連接成分在數量、時間、程度或范圍上的并列或層遞關系,是聯合關系的連詞。

以致:用在下半句開頭,表示下文是上述的原因所形成的結果,多指不好的結果。

對于“以致”的關聯功能,也有新的提法出現。張誼生(2006)認為,“以致”進入當代,出現了新興的功能,也可以表并列或遞進的聯合關系,這種用法是當代一種新興的用法,沒有得到廣泛的認可和使用。

我們考察北大語料庫相關語料,發現“以致”確有在句中作聯合關系的連詞的用例,不過數量微少,在用例中所占比例微乎其微。在500例“以致”語料中,我們只發現6例。這種情況表明了語言發展過程中的復雜性、動態性。其中有兩者在使用過程中的相互影響,也不排除主觀誤用的因素。筆者仍持大多數人的觀點,即“以致”的功能主要是表因果關系。

表因果關系的“以致”與“以至2”(“以至”義項②,下同)的用法相似,容易造成混淆。我們從語義、句法、語用角度對其進行辨析。

一、語義比較

(一)語義表現

“以至2”和“以致”都用來表示前后語句的結因關系,但在引導結果時,二者的表現不同。“以致”描述上述事實行為所形成的結果,表現為“原因之果”;“以至2”也描述上述事實行為的結果,但是既表示“原因之果”,也表現“程度之果”。

所謂“原因之果”是指“因”與“果”之間并不處于同一個類屬范疇,是必然性的邏輯關系,而不是類屬序列上的程度關系;所謂“程度之果”是指“因”與“果”處于同一類屬范疇,有類屬序列的程度關系。

表示“原因之果”的“以至2”可以和“以致”互換,如:

(1)企業產品“幾十年一貫制”,沒有創新,以致丟失了市場,是集團陷入困境的一個重要原因。(《人民日報》2006年)

“企業產品幾十年一貫制,沒有創新”為“因”,“丟失了市場”為“果”,“因”與“果”之間并不存在著程度的序列關系,表示的是“原因之果”,可以互換:

(2)企業產品“幾十年一貫制”,沒有創新,以至丟失了市場,是集團陷入困境的一個重要原因。

表示“程度之果”的“以至2”則不能與“以致”互換。如:

(3)人到中年,容易內分泌失調,新陳代謝變緩,以致體內脂肪堆積。(《人民日報》2006年)

(4)感性材料不足,就會影響他們進行比較、分析、綜合、抽象、概括,以至出現低水平的或不準確的理解。(方富熹、方格《兒童的心理世界》)

例(3)“體內脂肪堆積”是“人到中年,容易內分泌失調,新陳代謝變緩”的結果。兩者之間是生理內部機能之“因”帶來的生理外部之“果”,例(4)“影響他們進行比較、分析、綜合、抽象、概括”是給人造成的負面影響,體現的是能力的一種表現或狀態,“出現低水平的或不準確的理解”也是一種負面表現,它們可以說是因果關系,其結果是原因的一種程度表現,即“程度之果”。因此,這兩句中的“以至”和“以致”不能互換。

(二)語義預設

“以至2”與“以致”的語義預設不同。“以至2”是對前面事實的程度說明,強調程度,具有主觀性;“以致”是對后面事實的原因發現,強調原因,具有客觀性。

語義預設也稱邏輯預設,從語句的真值條件來看,語義預設可以分析為兩個命題之間的一種關系。“以至2”與“以致”作為表因果關系的連詞,前一分句陳述的原因都是已經發生的客觀事實和情況,這一點是相同的。但是前一分句的命題與后一分句命題之間的關系不同。

(5)至于北京話呀,他說的是那么漂亮,以至使人認為他是這種高貴語言的創造者。(老舍《正紅旗下》)

(6)這使本來貧窮的農村缺少人才,發展乏力,變得更加貧瘠,以致城鄉差距越來越大。(《人民日報》2006)

例(5)前一命題為“北京話說的是那么漂亮”,后一命題為“使人認為他是這種高貴語言的創造者”。前一命題為真,后一命題并不一定是真實的,即原因真實存在,但并不能必然導致結果產生。可以說,前后命題之間并不存在邏輯意義上的“因果關系”。其作用更多的是對前面事實情況程度的補充說明,強調程度。并且這種前后命題的關系體現了說話人或當事人的主觀看法,涉及說話人或當事人的態度和意圖,其因果推理表現的是個人的判斷和推理,并不一定是普遍認同的、取得一致認識的,因此帶有說話者個人的主觀傾向。

例(6)前一命題為“缺少人才,發展乏力,變得更加貧瘠”,后一命題為“城鄉差距越來越大”。前一命題與后一命題均為客觀事實,都為真。前一命題對后一命題發生影響、制約作用,前一命題是后一命題的充分條件,前后命題之間有邏輯上的因果聯系,是對事物發展的客觀規律的發現和揭示,具有客觀性。

可以說,“以至”的邏輯語義重在事物程度的主觀陳述;“以致”的邏輯語義重在事物因果關系的客觀描述。

(三)語義機制

要解釋這種現象的成因,我們可以從二者的構成、來源中找到答案。“以至”和“以致”成詞演變軌跡大致相同,在西漢時已成詞。“以至”由連詞“以”和動詞“至”組合形成,“以致”由連詞“以”和動詞“致”組合成詞,表結果或目的關系,一直沿用到現在。

《說文解字》:“致,送詣也”,后來引申出“使到來”“招來、招致”之義,主要表“致使”義;“至”的本義是“到”,《說文解字》:“至,鳥飛從高下至地。”

雖然在“以至”和“以致”成為虛詞過程中,動詞“至”與“致”都經歷了虛化,但實詞虛化后多少保持原來實詞的一些特點,對虛詞的具體用法施加了一定的限制。

在語言演變中,“致”的語義始終比較集中、單純,表示事物之間“由于……引起某種后果”的邏輯語義。如:

(7)自古以來,國家富強,將良卒精,因人主好戰不已,以致危亂者多矣。(司馬光《諫西征疏》)

(8)越王苫會稽之恥,欲深得民心,以致必死于吳。(《呂氏春秋·順民》)

上述兩例,“以致”前后命題之間由于前述原因導致后述結果的語義關系,體現了源語素“致”的本義。

而“至”的語義比較豐富,引申為“到某種程度”,表示情況導致的結果,還可以表事態發展結果出乎主體意料之外,相當于“竟至于”“竟然”。如:

(9)張巡之守睢陽,糧盡食人,以至受害。(《唐國史補》)

(10)此是君侯思念關公,以至如此。(《三國演義》)

“以至”有表聯合關系的語法意義,與“至”可以介引時間、對象、地點、程度、結果的用法和功能相關。“以致”不能出現在句中位置表示聯合關系也與它的源構素“致”缺少這種語法意義和功能有關。

二、句法比較

(一)句法位置

“以至2”與“以致”可以銜接短語、分句,不可以連接語篇,其句法位置固定,總位于后一分句之首,屬于前置定位連詞。

(11)她不能隨便得罪人,以至招出個倒彩來。(老舍《四世同堂》)

(12)尤其是名目繁多的“一票否決”事項層出不窮,以致鄉鎮干部整日疲于奔命。(《人民日報》2009年)

(二)關聯搭配

在復句環境中,有些關聯詞語由于語義和句法功能的作用,在句中組合搭配,經常同現。連詞的組合功能各有不同。“以至2”與“以致”多數情況是單獨使用,很少與其他連詞搭配形成復合結構。有時前一分句出現“因為”“由于”等與之搭配,有時在后一分句中出現“不管……也”“就”“都”“僅”等。

(13)由于扶貧辦指定的施工隊使用劣質塑料保溫膜,以致幾個大棚僅用五六個月,塑料膜就破爛不堪,造成我們種植的黃瓜受損,幾乎沒有收益。(《人民日報》2006年)

(14)他急忙立起來,他必不可因為困倦而打盹兒,以至誤了會見老三的時間。(老舍《四世同堂》)

(15)益民基金研究部總監張濤指出,股市進入調整期后,對基金的資產配置、行業配置,以至個股配置都提出了前所未有的挑戰,各公司的投資水準將清晰地反映在業績上。(《人民日報》2007年)

(16)一些人開始選擇沙漠、沼澤和湍急的河流等更艱難的路線前往美國,以致每年都會有好幾百人在偷渡途中死亡。(《人民日報》2008年)

(17)他一講起養鳥、養蟈蟈與蛐蛐的經驗,便忘了時間,以至我母親不管怎樣為難,也得給他預備飯食。(老舍《正紅旗下》)

(三)前后分句的行為主體

“以至2”和“以致”前后分句的動作主體可以不同,也可以相同,相同時則處于后一分句的主語可以省略。

(18)為找那張照片我把屋子又弄得亂七八糟,以至愛人下班回來以后大吃一驚。(劉心武《七舅舅》)

(19)某地一個主要領導在任多年,以其歪風助長邪氣,以其腐蝕蔓延腐敗,以致不少優秀人才被冷落受排斥(《人民日報》2006年)

(20)毛主席當年在南岸祠堂讀私塾時,常到私塾前面的南岸塘游泳,以致(毛主席)練就一生酷愛游泳的本領和秉性。(《人民日報》2006年)

(21)她的氣派是那么大,以至(她)把神佛都罵在里邊,毫不留情!(老舍《正紅旗下》)

(四)標記詞

在“以至”句中,前一分句中常出現“如此”“這樣”“那樣”“那么”“盡”“總”“太”“……極了”“頗”等表示程度或范圍的詞,語義上很容易與“以至”所接的結構構成一種遞進關系,因此,若前一分句出現突出某種情況程度之深的詞語,往往要用“以至”,而不宜用“以致”。可以說前一分句中的表程度或范圍的副詞或代詞成為“以至”使用的標記詞,具有判斷、區別的標記功能。

(22)機場離城市是那樣遠,以至我們疲憊不堪到達市內民航售票處時已是中午。(王朔《橡皮人》)

(23)昨晚睡覺時脫的,現在我很后悔昨晚把它往椅子上扔時扔得太輕率,以至此刻它很狼狽地耷拉著。(余華《西北風呼嘯的中午》)

(24)小鎮,晚間聽到的最多的是狗叫,他熟悉這些狗叫熟悉到這種程度,以至在一片汪汪聲中他能分辨哪個聲音是出自哪個毛色的哪一只……(王蒙《夜的眼》)

(25)她眉梢眼角何時添了如此多的“蜘蛛網”,以至在暮色中也“條條入目”?(胡辛《四個四十歲的女人》)

三、語用比較

在CCL現代漢語語料庫中,“以至”用例條目數為6044條,“以致”用例條目數為5341條;在古代漢語語料庫中,清代“以至”540例,“以致”495例;人民日報語料統計,2001年8月1日至2009年8月1日,“以至”用例約337條,“以致”279條。

統計結果顯示:在歷時發展過程中,“以至”與“以致”的使用頻率基本持平,而“以至”一詞,由于其用法更多,實際用例要比“以致”多。文言詞“以至”和“以致”一直沿用至今,書面色彩較濃。

(一)語用色彩

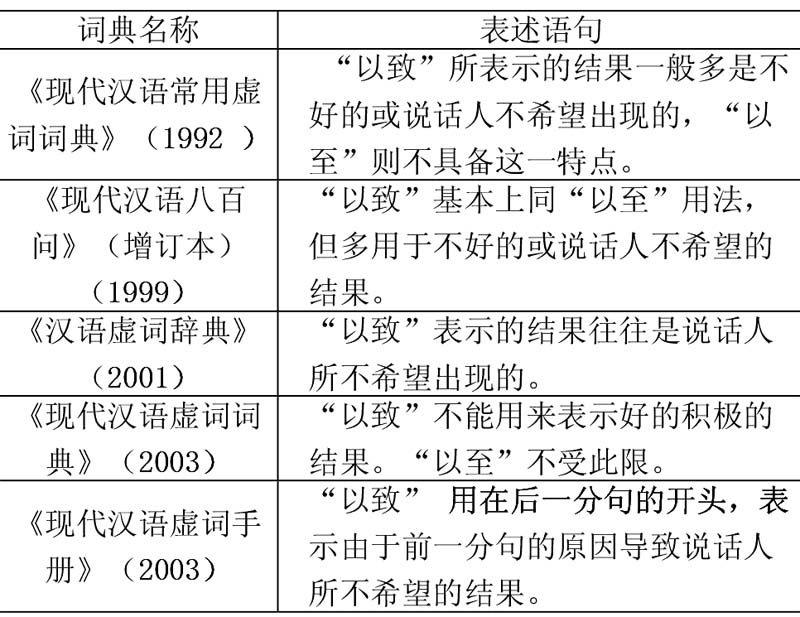

以上詞典一致認為,“以致”表示的結果多是不好的、不為人希望的,帶負面的、消極的色彩;而對于“以至”的語用色彩,有的并未涉及,有的明確表示“不具備這一特點”或“不受此限”。

“至”與“致”引出導致的某種客觀情況、結果。“至”的本義為“到達極限”,在與“以”結合的過程中引申出表示范圍的延伸或結果,在語義上有“竟然”之義,“致”本身就是“導致、致使”,也傾向于不如意的結果。從語料考察可以看出,“以至”和“以致”在形成之初,除了表客觀、中性結果之外,多與負面的、消極的結果相伴隨。

王錫麗(2003)研究指出,由于語言經濟規律和規范化的要求,近義同義詞為免遭淘汰,會發生區分性的轉變。現代漢語中,因為同類浸染(“至”類詞語的語義色彩強化)與異類對立(“至”類與“致”類詞的語義色彩對立)的共同作用,“以至2”開始出現中性的,甚至好的結果,與古代漢語相比,其語用色彩有了更為豐富的分化傾向。這與我們的語言觀察也是吻合的。下面列舉“以至”的用例印證。

(26)由于碰撞的力量很大,插入部位很深,以至把原來板塊上的老巖層一直帶到高溫地幔中,最后被熔化了。(《中國兒童百科全書》)

(27)形勢發展得這樣快,以至很多人感到要重新學習。(呂叔湘《現代漢語八百詞》)

(28)凡是對新挑戰作出創新應答,創新文化活躍的國家,就能興旺發達,以至后來居上。(《人民日報》2006年)

(29)他非常興奮,以至把下巴刮破了兩塊兒。(老舍《正紅旗下》)

(30)遺憾的是,阿以雙方積怨太深、矛盾太大、摩擦太多,以至中東和平進程輪番啟動,又輪番熄火,尤其是在巴勒斯坦問題上,至今進展甚微。(《人民日報》2006年)

例(26)、(27)結果為客觀、中性色彩;例(28)、(29)結果為積極、樂觀色彩;例(30)結果為負面、消極色彩。

基于北京大學現代漢語語料庫,我們對120例“以至2”例句進行觀察,發現其中85例表示負面的結果,占70%;對388例“以致”例句進行觀察,表示負面結果的有283例,占73%。見下表:

由此可見,語用色彩也是一個發展的動態過程。在語用色彩上,“以致”基本表示負面、消極結果,總是與人們不希望出現的行為狀態聯系在一起,也有表現客觀色彩的,但積極、樂觀色彩的用例則很少。

“以至2”除了表消極結果以外,還可以用來表示中性客觀的結果和積極的結果,表如意的“以致”句大大少于表如意的“以至”句。但表消極結果仍是“以至2”的主要語用色彩。

(二)語用預設

語用預設指的是語言交際活動需要滿足的恰當條件,涉及說話人、聽話人和語境三個方面。“以至2”與“以致”在語用預設上出發點不盡相同。

表“程度之果”的“以至2”的語義預設是前后命題之間的類屬序列關系。其語用預設以說話人或當事人自己的社會知識和邏輯推理為出發點。

(31)那少年的眉眼兒頗像邱宗舜,以至樊大媽起初只當他是邱宗舜的侄兒或外甥。(劉心武《一窗燈火》)

“那少年的眉眼兒頗像邱宗舜”是客觀前提,而“具有親屬關系的人,其眉眼相貌相像”是常識性認知,經過說話人演繹推理,引出結果“他是邱宗舜的侄兒或外甥”。句中前后命題之間的因果關系之所以能夠成立,并能被聽話人理解,就在于條件命題真實,說話人和聽話人都具備了常規的認知和規約性的邏輯思維。

也正是因為這種認知和思維具有個體的主觀特性和水平差異,所以結果表現出了說話人的個人意向,受說話人和聽話人的社會文化背景及信息把握的認知水平的影響和制約,使得句子的結果不是必然的真實。

“以致”的語義預設是前后命題的因果關系。其語用預設以前命題與后命題的邏輯關系為出發點。

(32)論壇原計劃于去年12月在臺北舉辦,但由于臺灣當局的故意阻撓,大陸經貿代表團未能赴臺,以致兩岸經貿論壇未能在臺北舉辦。(《人民日報》2006年)

例(32)中,前后分句的命題構成充分條件的邏輯關系。前命題“臺灣當局的故意阻撓,大陸經貿代表團未能赴臺”是后命題“兩岸經貿論壇未能在臺北舉辦”的充分條件,即有“臺灣當局的故意阻撓,大陸經貿代表團未能赴臺”之因,必然會有“兩岸經貿論壇未能在臺北舉辦”的結果。同時,若無“臺灣當局的故意阻撓,大陸經貿代表團未能赴臺”,不一定沒有“兩岸經貿論壇未能在臺北舉辦”的結果。由于前后命題都是已經發生的事實,因此“以致”的語用預設符合事實,從而使語句具備客觀性。

參考文獻:

[1]董秀芳.論句法結構的詞匯化[J].語言研究,2002,(3).

[2]胡明揚.詞類問題考察[M].北京:北京語言學院出版社,1996.

[3]呂叔湘.語法研究的對象[J].語文研究,1986,(4).

[4]劉紅妮.“以期”的詞匯化和相關問題——兼論“以V”的詞匯

化、共性與個性[J].語言科學,2009,(1).

[5]沈家煊.語用原則、語用推理和語義演變[J].外語教學與研究,

2004,(7).

[6]王錫麗.“以致”與“以至”新辨[J].河北青年管理干部學院學

報,2003,(9).

[7]邢福義.漢語復句研究[M].北京:商務印書館,2001.

[8]張誼生.以至與以致——兼論近義虛詞的中和趨向[A].對外漢語

研究[C].北京:商務印書館,2006.

[9]周剛.連詞與相關問題[M].合肥:安徽教育出版社,2002.

(韓凝武漢職業技術學院人文學院430074)