提升汽車消費環境任重而道遠

羅揚龍 甄文媛

3月初,中國質量協會用戶委員會發布了《2011年度中國汽車產品質量與服務質量投訴分析報告》,報告顯示綜合問題投訴呈持續上升態勢。同時,中國消費者協會發布的《2011年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示,2011年,全國消協組織共受理汽車投訴16,805件,同比增長19.2%,在匯總統計整理出投訴量排在前十位的消費領域或行業中,汽車就赫然排在第三位。而國家質檢總局發布的相關信息也顯示,2011年,國家質檢總局缺陷產品管理中心共收到汽車產品缺陷信息投訴8840例,比2010年增加20.8%。

當前,中國汽車產業的發展已經到了十字路口,有業內人士認為,隨著中國汽車市場規模位居全球首位,消費者對汽車的進一步熟悉和理解,中國汽車市場將變得更為成熟和理性。從某種意義上說,汽車市場已經開始了從賣方市場轉向買方市場的過程。因此,國內外車企進一步深耕中國汽車市場變得迫切而必要。

質量仍為重中之重服務不盡如人意

產品品質是產業發展的基礎。現階段在中國汽車市場,形成了自主品牌與合資、進口品牌“三分天下”的基本格局。汽車業調查機構J.D.Power亞太區副總經理梅松林在接受媒體采訪時表示,車企特別是自主品牌要想在越來越激烈的競爭中不被淘汰,最關鍵的就是要嚴把質量關。

縱向比較而言,汽車質量已經有了非常大的進步,而自主品牌質量的快速提高尤為矚目。J.D.Power(中國)發布的《2011年中國車輛可靠性研究》和《2011年中國新車質量研究》均顯示自主品牌與國際先進水平差距縮小、產品質量創下歷史新高。中國質量協會發布的《2011年全國汽車用戶滿意度測評(CACSI)》測評結果顯示,雖然關鍵零部件質量仍有待提高,但是在可以量化的項目中,新車質量和感知質量得分都有提升。

縱覽各類汽車產品分析報告,質量安全出現的問題多數集中在以下幾方面:一是發動機問題,如發動機質量缺陷、發動機出現異響;二是車身附件及隨車電器,如,車身密封性差,車內噪聲大,指示燈無故亮起等;三是輪胎問題,去年多家媒體的報道使得汽車輪胎質量問題受到了社會的廣泛關注,因而消費者現在對此部分也相當關注;四是DSG變速器抖動、頓挫問題。

國家質檢總局發布的信息也部分印證了上述問題。信息顯示,按投訴涉及汽車總成統計,制動系統和車輪投訴量最大,達2202起,占全部投訴的24.9%;其次是發動機,投訴量為1935起,占21.9%;動力傳動系統投訴量為1550起,占17.5%,位居第三。

而新車質量的情況也不能令人完全滿意,國家質檢總局缺陷產品管理中心的信息顯示,按車輛購買時間統計,購買時間在1?2年的新車投訴量最高,占33.3%;其次是購買時間在1年內的新車,占16.8%;再次是購買時間在2?3年的車輛,占15.3%。而按車型統計,轎車、SUV(運動型多功能車)和MPV(多用途汽車)車輛投訴最多,占總投訴量的95.5%。

有業內人士表示,中國經濟持續發展,居民消費能力和購買力不斷增強,消費者對價格的敏感度將讓位于質量,中國的汽車市場已經從價格競爭轉向產品質量競爭。

然而,相對于服務,車企和經銷商看重的還是銷售數字,而將汽車銷售服務、汽車后市場服務的網絡構建等工作放在了靠后的位置,這是汽車行業現在普遍存在的現象。

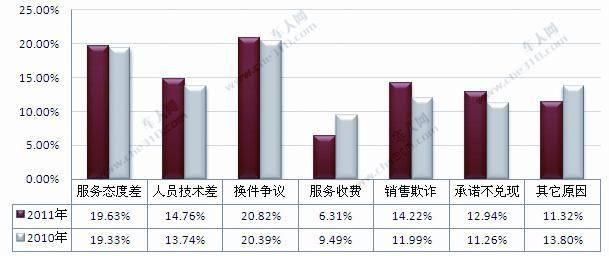

由于長期以來缺乏服務意識,車企和經銷商在汽車銷售服務等方面存在著不少問題,有關資料顯示,消費者關于服務的投訴也是逐年遞增。概括來看,主要有幾個方面,第一是服務人才整體素質有待提高,服務態度不好,包括遲遲找不準車輛故障,用語生硬,對送檢送修車輛態度敷衍等;第二是更換配件和服務收費的爭議,包括配件等待時間長,以次充好,維修和配件費用偏高等情況,且在汽車銷售過程中,故意隱瞞汽車真實情況、隨車附件、不明車險搭售、等問題也較為突出;第三是服務承諾不兌現的情況時有發生,給出的服務承諾往往不能兌現或者部分兌現,如在保證時間內不能按照交車,承諾可以修好的故障不能一次性解決等。

在汽車市場深入發展,競爭更趨激烈的大背景下,汽車服務能否贏得消費者的心將在很大程度上決定車企與經銷商的長遠發展。要打動消費者的心,企業的服務理念需與時俱進,并時刻保持與消費者的良好溝通。企業以追求利潤為目標,但利潤的來源是客戶,保障好客戶才能保障利潤。

也有業內人士呼吁,汽車行業應該學習和借鑒海爾集團在服務領域的經驗與做法。其實,汽車行業不僅應該學習海爾的做法,更需有適合汽車行業自身的工作方法,汽車的使用過程很長,而且使用情況較為復雜,消費者希望服務能貫穿于使用的全過程中,其對服務要求的全面性,是其他行業所不能比擬的。

有效維權處理機制缺失

業內專家認為,相關政策法規的不完善,是造成中國汽車投訴增長的重要原因。對于汽車三包的相關規定,業界更是“望眼欲穿”。

處在第二次征求意見階段的《家用汽車產品修理、更換、退貨責任規定》(以下簡稱汽車“三包”規定),相信其真正出臺也指日可待。同時,國務院法制辦也于近期發布了《缺陷汽車產品召回管理條例(征求意見稿)》,部門規章和國務院條例將密集出臺,不斷完善我國的維權法律法規體系。

同時,汽車維權相關法規的缺失也是不爭的事實,一整套成熟有效地汽車維權機制并未建立起來。汽車作為一件特殊的商品,汽車維權往往要涉及到相關技術鑒定、司法等多方面,復雜程度高于一般產品。即便是汽車售后服務領域也不容樂觀,屢修不好、真假配件、收費標準不透明等也屢屢影響服務滿意程度。

汽車“三包”規定雖然即將出臺,但業內專家一致認為,要想汽車“三包”真正落到實處,還有幾個方面需要注意。首先是汽車維權過程中的舉證責任分配問題;其次,是獨立客觀的第三方鑒定機構的問題;最后是相關鑒定費用的承擔問題,畢竟,現階段高昂的鑒定費與試驗費還是令消費者比較頭疼的。

當汽車質量發生問題時,汽車技術鑒定要求由獨立客觀的第三方機構進行,以保證結果的公正與權威性,但國內的汽車鑒定機構數量不多,費用高昂、程序復雜且相關管理也不盡規范。

同時,現行政策法規對于企業的責任追究也缺乏相應力度。有人笑稱,中國汽車市場的高速發展與汽車投訴量的連年遞增“相映成趣”,的確,“豪車車主砸車維權”的新聞時有見諸報端,豪車維權尚且如此,更不用說普通私家車的維權,汽車維權難度著實不小。細究原因,大多涉事企業并不十分配合,很大程度上是由于企業的相關違約成本過低造成,試想,當一個懲罰機制并無多大威懾力時,其效果也就可想而知。

消費者滿意始終是根本

自2000年開始,中國汽車市場開始進入“黃金十年”,產銷超過1800萬輛,保有量也突破了1億大關,然而在這樣一個龐大的市場里,車企與消費者的關系并不平等,由于消費者對汽車知識和消費理念的欠缺,加之車企也為各地政府所重視,因而車企一般都居于強勢地位。而在車企和經銷商與消費者發生問題、糾紛時,車企往往缺乏對消費者應有的重視,解決問題的態度和方法也完全取決于車企單方面的意志。

在市場經濟條件下,汽車企業要獲得發展,必須持續關注消費者的喜好與趨向,并給予其足夠的重視。不斷提高汽車質量水平,不斷改進和完善汽車服務水平。

有關的權威統計結果表明:發展一個新客戶的成本是留住一個老客戶成本的5~7倍,100個滿意的顧客帶來25個客戶的購買行為。一個忠誠的顧客可以影響25個人的行為;顧客的忠誠度提高5%,全部利潤大約可提高25%~85%。美國汽車行業有著另一組統計數字:每個車主每隔6年就會買一部新車;每賣出100輛汽車,有65輛是經銷商的老客戶買走的; 開發一個新客戶的成本是保留一個老客戶的5-10倍;保留客戶的比率每增加5%,企業獲利就可能增加25%!從上述統計中我們可以得出,贏得消費者的喜愛對于企業長期發展意義重大。