中小企業內部控制現狀分析

陳容 王丹

【摘 要】 通過對攀枝花市中小企業內部控制的問卷調查發現,中小企業對內部控制的目標有一定的認識、風險意識逐步增強、信息傳遞較通暢。但中小企業對內部控制參與者認識不夠、風險評估工作處于起步階段、控制程序有待完善、內部監督有待加強。建立和完善中小企業內部控制是一項長期工程,需要各方努力,目前應盡快出臺中小企業內部控制規范、進一步提高企業對內部控制的認識、完善控制政策和程序、加強內部審計。

【關鍵詞】 中小企業; 內部控制; 內部環境; 內部審計

一、引言

內部控制是社會經濟發展到一定階段的產物,是企業防范風險、實現經營目標的重要舉措。改革開放以來,我國中小企業得到了快速成長,已成為推動國民經濟持續、健康、快速發展的重要力量。然而,我國中小企業的生命周期整體比較短,其壽命短的一個重要原因就是內部控制缺失或失效,中小企業內部控制問題已引起社會廣泛的關注。

我國對內部控制的理論研究和實踐起步比較晚,研究成果主要體現在財政部發布的一系列內部控制規范上。2008年6月,財政部、審計署等五部委聯合發布的《企業內部控制規范——基本規范》被稱為中國版薩班斯法案,該規范為我國企業建立和完善內部控制提供了基本框架。但該規范主要是針對大公司的,我國還沒有建立適合中小企業的內部控制規范,學者對中小企業內部控制的研究也相對較少。因此,對中小企業內部控制現狀進行調查研究,具有一定理論價值和現實意義。

我們選擇了我國西部被稱為“釩鈦之都”的攀枝花市作為調查對象,分析攀枝花市中小企業內部控制的現狀,并提出建立和完善中小企業內部控制的措施。

二、樣本的選擇

本次問卷調查,主要采用電子郵件的方式發放問卷,共收回問卷66份,有效問卷64份。問卷調查按內部控制的五要素設計,內容涉及企業內部環境、風險評估、內部控制程序、信息溝通、內部審計等方面。

由于問卷調查的項目具有很強的專業性,為了保證調查結果的可靠性,我們要求由會計人員和管理人員來填寫問卷。被調查的人員中,會計及其相關崗位人員55人,占總人數的85.94%;其他人員9人,占14.06%。

從被調查企業的性質來看,國有企業4家,民營企業60家,無集體企業和外商投資企業。

問卷調查把企業資產規模分為5個檔次,其中:100萬元以下的13家(占20.3%)、100—200萬元的企業14家(占21.9%)、500—1 000萬元的6家(占9.4%)、1 000—2 000萬元的5家(占7.8%),2 000萬元以上的23家(占35.9%),另外有3家企業的資產情況不明。

從被調查企業所處的行業來看,包括制造業15家(占23.4%)、采掘業5家(占7.8%)、建筑業4家(占6.2%)、交通運輸及郵電業5家(占7.8%)、批發及零售貿易業5家(占7.8%)、金融保險業1家(占1.6%)、房地產業2家(占3.2%)、社會服務業3家(占4.7%)、信息技術產業2家(占3.2%)、其他行業22家(占34.2%)。

被調查對象覆蓋了性質、規模及行業不同的企業,樣本具有一定的代表性,調查結果能從一定程度上反映攀枝花市中小企業內部控制的現狀。

三、問卷調查結果分析

(一)內部環境

內部環境是推動企業發展的引擎,也是其他內部控制要素的核心與基礎。本次問卷調查中主要設計了對內部控制的認識、公司治理結構、人力資源政策等觀測點。基于中小企業特殊性和收回問卷的情況,本文將分析重點放在中小企業對內部控制的認識上。

1.對內部控制的認識

為了考察中小企業對內部控制的認識情況,問卷設計了內部控制目標、內部控制的參與者、對《企業內部控制規范——基本規范》的了解等指標。

(1)內部控制目標

對內部控制目標的認識程度直接影響到內部控制的建立和執行。我國《企業內部控制規范——基本規范》指出,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規性、資產安全性、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果、促進企業實現發展戰略。

從調查結果來看(表1),90%以上的被調查者認為內部控制目標包括確保資產安全完整、財務信息可靠性和提高經營效率和效果;87.5%的被調查者認為內部控制目標包括確保法律法規的遵循性;另外有76.6%的被調查者認為防止錯誤和舞弊是內部控制的目標之一。調查結果與《企業內部控制規范——基本規范》對內部控制目標的表述基本一致。由此可以看出,隨著經濟的發展和中小企業員工素質的提高,企業從理論上對內部控制的作用有一定的認識。

(2)內部控制的參與者

我國《企業內部控制規范——基本規范》明確提出內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工共同實施的,并強調董事會在內部控制建設中的核心地位。

關于中小企業內部控制參與者的調查結果顯示(表2),認為由董事會參與的有41家,占64.1%;認為由全體員工參與的只有47家,占73.4%;80%以上的被調查者企業選擇了由財務人員和管理層參與。較多的被調查者選擇由財務人員參與和我們一貫把內部控制定位于會計控制是有密切關系的。而對企業實際參與內部控制人員的調查顯示(表2),財務人員參與的46家,占71.9%;管理層參與的58家,占90.6%;只有21.9%的企業由全體員工參與。可以看出,中小企業對內部控制參與者的認識還不夠,在實際工作中,內部控制往往是由企業管理者建立和實施,與普通員工無關,可能造成在內部控制的建立和實施中存在一定的抵觸情緒。

(3)對《企業內部控制規范——基本規范》的了解

我國2008年頒布了《企業內部控制規范——基本規范》,攀枝花市財政部門也把內部控制作為近幾年會計從業人員后續教育的主要內容。但從調查結果看(表3),只有7.81%的人對規范很熟悉,有35.94%的人選擇了知道的很少或不知道。可見,相關部門對《企業內部控制規范——基本規范》的宣傳和講解還不到位,這在一定程度上阻礙了其在中小企業中的實施,也不利于中小企業內部控制的建立和完善。

(4)對內部控制的態度

關于中小企業對內部控制的態度調查顯示(表4),有23家企業(占35.94%)認真貫徹內部控制政策和程序;有38家企業(占59.38%)支持內部控制,但限于條件不能實施;只有3家企業(占4.69%)不支持。結合對內部控制目標的調查可以看出,絕大多數中小企業認識到了內部控制對企業的重要性,但由于各方面的原因,還不能較好地實施內部控制。

2.公司治理結構

科學有效的治理結構是保證內部控制功能發揮的前提和基礎。本次問卷僅對董事長和總經理是否為同一人進行了調查,調查結果顯示(表5),被調查企業中43家企業實現了董事長和總經理的分離,占67.19%;21家企業的董事長和總經理為同一人,占32.81%。說明有部分中小企業還沒有實現所有權和經營權的分離,這和中小企業的規模小及人們對公司治理結構的認識有一定關系。

3.企業文化建設

企業文化是一個組織的價值觀念、團體意識、工作作風、行為規范和思維方式的總和,企業文化可以推動內部控制的順利實施,并彌補內部控制的不足。關于企業文化建設的調查顯示(表6),有5家被調查者選擇不重視企業文化,占7.81%;選擇很重視的也只有15家,占23.44%;有將近70%的被調查者選擇了一般或較重視兩個比較中性的回答。我國中小企業的企業文化建設還處于起步階段,調查結果與中小企業所處的發展階段是相適應的。

4.人力資源政策

人力資源政策的調查結果顯示(表7),11家企業(占17.19%)未制定或人力資源政策不利于公司的可持續發展;25家企業(占39.06%)的人力資源政策有利于企業的可持續發展;其他28家企業(占43.75%)選擇的一般或較利于。由此可以看出,近幾年越來越多的中小企業認識到“人”在企業內部控制中的重要性,制定和實施了有利于企業發展的人力資源政策。

(二)風險評估

風險評估是企業及時識別、分析經營中的相關風險,并制定應對措施的過程。問卷調查將企業的風險意識和風險評估機構的建立情況作為觀測點。從調查結果可以看出(表8),只有17家企業具有很強的風險意識,占被調查企業的26.56%;40家企業風險意識一般,占62.5%;另外有7家企業風險意識弱或沒有風險意識,占10.94%。關于風險評估機構建立情況的調查顯示(表9),只有20.31%的企業建立了風險評估機構,其余近80%的企業尚未建立風險評估機構。

隨著經濟的發展和所處環境的復雜化,中小企業已經意識到面臨的各種風險,但只有少數企業建立了風險評估機構,風險評估工作處于一個起步階段,同時一些企業的風險意識還有待加強。

(三)控制程序

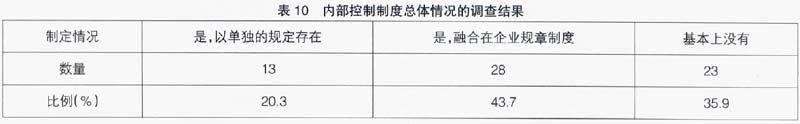

控制程序是企業為了將風險控制在一定范圍內所采取的各種控制措施。中小企業內部控制制度總體情況調查結果顯示(表10),在被調查的企業中,有13家單獨建立了內部控制制度,占被調查企業的20.3%;有28家是把內部控制制度融合在規章制度中,占43.7%;而有23家幾乎沒有建立內部控制制度,占35.9%。

企業內部控制的內容主要包括貨幣資金、實物資產、采購與付款、銷售與收款、成本費用控制、籌資控制、預算控制、擔保控制等,調查結果顯示(表11),62家被調查企業(占96.9%)實施了貨幣資金內部控制;48家企業(占75%)建立了實物資產和成本費用控制;32家企業(占50%)實施了預算控制;其他各項控制的實施比率都低于50%。貨幣資金、實物資產是每個企業都應該嚴格實施的內部控制,而從調查結果看,還有25%的企業沒有實施實物資產控制。有一些控制不是每個企業都需要實施的,如工程項目控制、擔保控制,但采購與付款控制、銷售與收款控制等,一般企業都應該有,而在被調查企業中的實施比例都只有34.4%和48.4%。可見,中小企業內部控制的實施范圍還有待進一步擴展。

關于中小企業內部控制實施方法,問卷調查設置了8個觀測點。調查結果顯示(表12),中小企業內部控制實施效果總體不太理想。在8個項目中,實施最好的是會計系統控制和財產保護控制,有超過60%的企業選擇的是較好或很好,只有不超過10%的企業認為沒有建立或實施效果差。其次是不相容職務相分離和授權批準控制,雖然選擇較好和很好的只有40%多,但是另外有30%多的企業選擇的是實施效果一般,只有不超過20%的企業選擇沒有建立或實施效果較差。實施最差是的預算控制、運營分析控制、績效考評控制及電子信息控制,認為沒有建立或實施效果差的被調查企業都達到20%以上。

(四)信息與溝通

問卷對被調查企業內部控制信息的處理和傳遞程序建立情況進行了調查。被調查企業中(表13),只有12家企業(占18.75%)建立了內部控制信息的收集、處理和傳遞程序,52家企業(占81.25%)的企業沒有建立有關的傳遞程序。

關于有關信息在企業中傳遞情況顯示(表14),有關信息在上下級之間及各部門都暢通的只有26家(占40.63%),但是都不暢通的也只有8家(占12.5%)。說明中小企業信息的傳遞基本是暢通的。

綜合調查結果來看,80%的中小企業沒有建立信息傳遞程序,但信息傳遞基本通暢,這和中小企業規模小、人員少,信息傳遞更容易有關系。但一部分中小企業還需要加強上下級的溝通或各部門之間的溝通。

(五)內部監督

內部監督是對企業內部控制建立與實施情況進行監督檢查,并評價內部控制有效性的過程。調查顯示(表15),只有12家企業(占18.75%)建立了專門的審計機構,52家企業(占81.25%)沒有建立專門的審計機構。關于是否安排專門審計人員的調查結果也顯示,只有22家(占34.38%)的企業安排有專門的審計人員,另外65.63%的企業都沒有安排專門的審計人員。

對內部控制檢查和評價的調查結果顯示(表16),只有13家企業(占20.31%)會對內部控制進行定期檢查和評估;36家企業(占56.25%)偶爾會對內部控制進行檢查和評價;15家企業(占23.44%)從不對內部控制進行評價。

不管是從內部審計部門的設置、人員的安排還是對內部控制的檢查和評價情況來看,中小企業內部監督都有待加強。

四、建議

我們的問卷調查雖然還有一些值得改進的地方,如問卷調查規模偏少、問卷內容設計還不夠全面、被調查企業相關人員對人有問題的理解可能存在偏差等,但通過問卷調查還是發現了中小企業內部控制存在的問題。

本文認為,建立健全中小企業內部控制是一項長期工程,需要政府、企業、理論研究者等各方面的努力。針對問卷調查中發現的問題,筆者認為應首先做好幾個方面的工作:

(一)出臺中小企業內部控制規范

內部控制規范是企業建立健全內部控制的指南。我國于2008年頒布的《企業內部控制規范——基本規范》適用于大型企業,中小企業出于規模、人員素質、成本效益等方面的考慮,要按照該規范建立和實施內部控制是有難度的。因此,相關部門應該組織各方面的力量,盡快出臺適合于中小企業的內部控制規范,并對中小企業的內部控制建設進行指導。

(二)提升企業對內部控制的認識

內部控制概念引入我國不過十多年的歷史,真正引起企業管理者的重視也是近七八年的事情,所以整體來講,中小企業對內部控制的認識程度不高。企業對內部控制的認識程度,直接影響了內部控制的建設和實施。財政、審計等相關部門應加大對內部控制的宣傳力度,使企業認識到內部控制對促進企業持續、健康發展的重要性,自覺自愿地進行內部控制建設。中小企業也應采取培訓、討論等多種方式,讓員工認識到內部控制的參與者應該是企業的全體員工;內部控制不僅可以為企業遵守法規、保護資產的安全完整、會計信息的質量提供合理保證,還為企業提高經營的效率和效果、實現戰略目標提供合理保證。

(三)完善控制政策和程序

中小企業由于規模小、人員少、組織機構簡單,出于成本效益的考慮,內部控制的實施范圍不可能涉及經營活動的所有方面,但是中小企業應該根據企業的特點,有計劃、有重點地建立和完善各項控制政策和程序,保證各項控制程序的有效實施。

(四)加強內部審計

內部審計是中小企業內部環境的重要組成部分,也是對企業內部控制建立和執行情況進行監督的機構,在企業內部控制中占據重要的地位。我國內部審計起步較晚,初期主要在國有企業中設立內部審計部門,開展內部審計工作。近幾年,隨著經濟的發展,人們對內部審計的職能有了一定的認識,一些民營企業也開始開展審計工作。但總體來看,以民營企業為主的中小企業對內部審計作用的認識還很有限,從調查結果也可以看出,大多數中小企業沒有設置內部審計機構,開展審計工作,這在一定程度上影響內部控制的有效實施。因此,我國中小企業應進一步認識內部審計在內部控制及實現企業目標中的作用,加強內部審計工作。

【參考文獻】

[1] 張薇.我國中小企業內部控制體系的構建[J].商業會計,2009(9).

[2] 康金華.中小企業內部控制制度建設芻議[J].中國農業會計,2009(6).

[3] 財政部,等.企業內部控制基本規范[S].2008.

[4] 周放生.企業的風險管理及內部控制[J].中國流通經濟,2009(11).

[5] 謝志華.內部控制:本質與結構[J].會計研究,2009(12).