黑龍江省私營企業勞動關系的模式構建

鄧永輝 王殿元 史權

摘要:在實踐中,黑龍江省私營企業勞動關系的運行調節模式由于行業不同而不同。黑龍江省私營企業現行的勞動關系模式具有勞動力的商品屬性顯著、心理契約的分歧性、勞動關系的特殊性和部分雇主心理認知現實性的特點。通過企業文化氛圍的營造,嚙合雙方的心理契約;在傳統的中低端制造行業和建筑行業中,建立算計合作式的勞動關系模式;在知識和技術密集型企業中,建立合作伙伴式的勞動關系調節模式。

關鍵詞:私營企業;勞動關系模式;心理契約

中圖分類號:F272.92 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2012)32-0033-02

勞動關系調整模式是指勞動者勞動力使用者以及相關社會組織為了實現勞動過程,在勞動條件的形成以及勞資雙方相關事務處理所采取的標準形式。很多學者對勞動關系調整模式作出了研究。劉迪香認為,從維護農民工勞動報酬權的角度,應當將現行的勞動關系、雇傭關系二元法律模式調整為一元模式。中國勞動關系學院副編審劉晴認為,勞資雙方結成利益共同體,彼此作為“合作伙伴”的人力資源管理調節模式,是適合中國現階段的勞動關系調節模式。首都師范大學教師田松青從我國漸進式的改革和制度變遷的現實性分析,認為我國目前最適宜的勞動關系調整模式是國家統合模式和個別調整模式的結合。陳微波認為,我國要構建利益分享型勞動關系面臨制度障礙,應建立具有實質內涵的集體談判制度,完善工人工資定期增長機制。石秀印認為,在傳統社會中形成的權威人格與權威制、叢林邏輯三位一體的權威模式依然在市場體制中延展,干擾了自平衡的勞動關系調節機制的建立。林嘉認為勞動合同中的個體自治實際上是雇主單方主導的,應強調團體自治和國家強制,以協調勞動合同雙方當事人的利益以及社會安全的利益。但這些探討對具體地區具體行業的勞動關系模式鮮有論及。

一、黑龍江省私營企業勞動關系模式的現狀

20世紀90年代末以來,由于黑龍江省資本相對稀缺,勞動力市場供大于求,無差別的個體勞動者的“預期工資”取決于“市場機會”;由于勞動力的讓渡的迫切性、不可儲藏性和專用性,勞動者只能是市場價格的接受者。私營企業由于個體的利己心和特殊利益帶來了“工業革命初期中典型的剝削關系,對立和結構性的對抗”。近年來,隨著經濟的發展帶來對勞動力內在素質要求的變化和勞動力市場結構的轉變,勞動關系調節模式正處在變化之中,并伴隨企業所在行業不同而不同。

在傳統的中低端制造行業中,私營企業所有者擁有資本和經營才能,還擁有出于集體權力需要的管理權力,勞動者只以個人形式出現;同時,巨大的就業壓力、勞動者分散的狀態也必然使他們在市場上、在勞動關系中處于相對弱勢的地位。在具體的企業管理中,資本仍會按照其本性,追逐利益最大化和各個層面的靈活性,勞動力被濫支配的情況時有發生,導致勞動關系緊張。但是,自2004年以來,由于勞動力供求關系的變化,工資逐漸上漲,企業招工難的出現使勞動者和私營企業主的行為有所改變:勞動者的地位在勞動關系中有所上升,勞動條件和勞動保護都有所改善。

新興的高端制造業是一種知識密集型的產業,高素質勞動力是企業的主要生產要素,企業目標的實現依賴勞動者的積極性和創造性;企業客觀上也具有妥協和提供高福利及職業發展機會的能力。勞動者與企業之間更有可能在經濟契約和具體勞動中形成的心理契約中達成大體的一致,使勞動關系維持大體平衡。

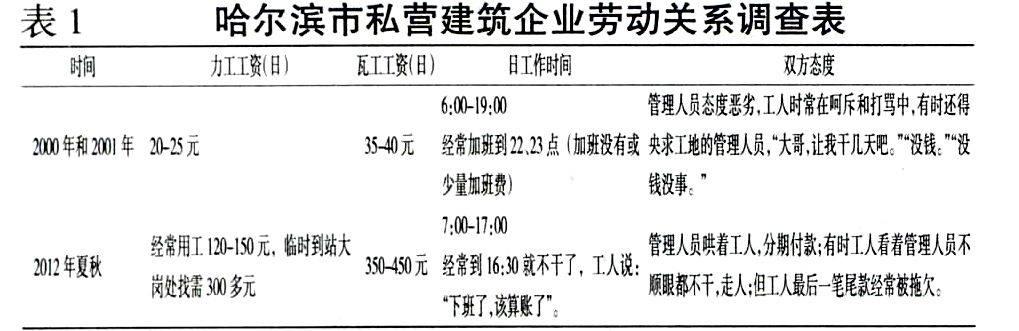

在建筑行業中,由于不同勞動者的崗位和技能的不同,勞動關系也存在著不同。關鍵崗位和技能高的勞動者工資、待遇相對好,職業發展空間大,與雇主的關系較和諧;但是,從事普通工作的農民工和包工頭以及建筑公司通常以口頭協議代替書面勞動合同,同時,由于轉包現象使建筑行業中的勞動保護不足,勞動報酬權利受到侵犯,易形成不規范的、緊張的勞動關系。近年來,由于勞動力市場的變化和勞動者能力的提高,建筑行業的農民工也廣泛地自發組織起來,幾個人、十幾個人或幾十個人組成一“伙兒”,有一兩個帶頭人主張“伙兒”的權力。例如:粉刷外墻的隊按照粉刷的米數一天一算賬,拖延兩天工時費就停工走人;而工期是有要求的,在這種情況下,雇傭方就會主動的保證工時費。

二、黑龍江省私營企業勞動關系模式的特點

(一)勞動力的人力屬性讓位于商品屬性

由于黑龍江省傳統的中低端制造類私營企業大多規模較小,處在產業鏈的低端,自主創新能力不足,產品的附加值不高,多數私營企業客觀上沒有足夠實力來提高員工福利;在行業中,由于不對稱的權力,勞動力的商品地位、勞動契約的不完備性以及私營企業自身增長發展的需要,在企業組織管理中,往往將雇員作為實現企業目標的方式,而忽視了勞動者作為人自身的需要。表現出不合作的態度和行為,制約企業的發展。

(二)心理契約的分歧性

在黑龍江省傳統的中低端制造行業中,由于私營企業的規模較小,雇員多來自于進城務工的親戚和同鄉,在口頭和書面契約無法事先詳細、準確地約定需要完成哪些具體工作以及付出何種努力程度的情況下,雙方對于相互責任和義務的理解與期望受到個人經歷和特點、勞動者與企業主要負責人之間相互關系的歷史和周圍文化氛圍的影響。這些隱含的、非正式的、未公開說明的相互期望和理解由于個人認知性和感受性的不同而導致雙方之間關于工作公平的認知上的分歧,進而導致勞動關系的不穩定和破裂,這在黑龍江省私營企業的初期發展中是很常見的。

(三)勞動關系的特殊性

基于黑龍江省建筑類私營企業在冬季無法戶外作業和建筑行業的生產特點,黑龍江省建筑類私營企業與其他行業的私營企業相比具有自身獨特之處。

1.勞動關系存續的短期性

在黑龍江省的冬季,普通建筑工人是不工作的,勞動關系的短期性,導致大多數普通工人對于與用人單位建立合法勞動關系采取忽視態度,大多數人對“打工”一詞的關注度遠遠高于勞動關系。直接導致了普通工人對勞動關系處理具有隨意性和建筑類私營企業多是事實勞動關系。

2.勞動關系主體的間接性

與一般勞動關系中勞動者和用人單位直接建立勞動關系不同的是,建筑類私營企業的普通勞動者往往由包工頭招用,這在工程層層轉包中表現得尤為突出。由于包工頭的介入,原本直接的雙邊關系被分解成了環環相扣的連環關系,但介入勞動關系中的包工頭僅僅充當了發包方的管理人員或者代理人而已,使勞動關系顯得不那么直觀。

3.勞動關系的主導權悄然變化

近十年來,黑龍江省建筑類私營企業中,崗位具體勞動中勞動關系的主導權已經發生了悄然變化。作為就業變化的一種過渡現象,不同于傳統典型的就業形式的“非正規就業”和“臨時就業”大量存在,雇工與不合法的雇主發生的勞動力供給與付酬關系普遍存在。筆者到哈西某建筑工地進行了訪問,發現建筑領域從業人員的工資已大大提升(如圖1),普通從業人員都有意外傷害險。例如;從哈爾濱江邊購買3立方米的一車中沙到哈西的建筑工地,費用是150—180元,但是把這3立方米沙子運到3樓,需要450—480元。人力成本約是中沙打撈、出售和運送成本的3倍。客觀上說明了技術進步帶來的機械化提高了勞動生產率,降低了機械化的成本,勞動力在資本增值中的不可或缺的作用凸顯。

(四)部分雇主心理認知的現實性

在現實中,大部分私營企業主已經認識到:撇開勞動者利益只考慮企業利益是不可行的,只有將勞動者利益和企業利益結合起來考慮,才能獲得長遠和最大的利益。認識上的高度,決定了他們在實際中對勞動者都采取了平等、妥協、合作的態度。例如:他們隨著市場供求關系和市場價格增加工資、改善生產環境和增加福利,如生產淡季組織員工旅游等。

三、黑龍江省私營企業勞動關系的模式構建

從促進一個國家或一個地區經濟的正常運轉和社會和諧來看,勞動關系模式不僅是勞資之間關系運行的模式,也是一個什么樣的社會的再生產過程和什么樣的人的再生產過程。因此,黑龍江省私營企業和諧勞動關系構建應以利益共享為出發點,力圖做到風險共擔,從人力資源進步的角度以及從公平分配的角度來構建和諧的勞動關系模式,使其成為和諧社會建設的基石。

(一)通過企業文化氛圍的營造嚙合雙方的心理契約

作為一種個體內在的主觀心理現象,心理契約具有隱含性、模糊性的特點,卻直接地影響著雙方對組織的情感投入和對責任和義務的認知。因此,私營企業應通過雙方都看得見、感受得到、接受得了的方式,營造積極的企業理念和文化氛圍,促進雙方對待工作、對待同伴和對待對方都持認可和尊重的態度,保證雙方利益的長期增長。

(二)算計合作式勞動關系模式

在傳統的中低端制造行業和建筑行業中,由于勞動者的同質性較強,勞動者的相互依賴程度較高,勞動者易于進入非正式群體的特點。在這些行業企業的內部存在著自發形成的非正式組織——“伙兒”。“伙兒”內有自然形成的“頭兒”行使著組織內首領的作用,“頭兒”是最有可能主動爭取權力增強和收益增加的勞動者。因此,雖然這些行業中事實勞動關系較多,依然可以通過自發地形成的“伙兒”來實現勞動關系雙方算計性合作關系的動態平衡。

通過行業內部存在著的非正式組織——“伙兒”來發揮工會的作用,通過這種“伙兒”的集體權力來抑制雇主權力的獨享性和單一性,分享、平衡雇主的管理權力,這是當前黑龍江省私營企業勞動關系調節中一種現實的可行的選擇。然后,引導“頭兒”領導的“伙兒”自發地過渡到勞動者的工會組織。這種自然形成的市場經濟平等主體以市場化的討價還價方式來維護員工利益,逐漸形成雙方自整合的理念、規范、機制和技術,以“合意妥協”的態度處理與雇主的矛盾,進而建立起真正的市場經濟的勞動關系,以市場化的方式實現勞動力與生產資料結合的公正與效率。

(三)合作伙伴式勞動關系模式

在新興的高端制造業企業中,私營企業的成長維系于勞動者的智慧和精力的付出,員工的滿意度、員工對企業的忠誠、員工積極性和創造性的充分發揮,是企業的核心競爭力。因此,應采用支持性、服務性、合作伙伴式的勞動關系運行調節模式,促進員工支持性的心理契約的形成和維系,塑造高承諾的員工,增強企業凝聚力,提高企業和產品競爭力,是合乎新興的高端制造類私營企業發展、順應和諧社會發展的現實理性的勞動關系調整模式。

參考文獻:

[1] 劉迪香.“勞動雇傭關系”法律模式的一元化[J].湖南城市學院學報,2007,(1):154-57.

[2] 劉晴.勞動關系調節模式的選擇[J].中國勞動關系學院學報,2011,(10):10-12.

[3] 陳微波.構建利益分享型勞動關系的理論基礎、實踐模式與路徑選擇[J].現代經濟探討,2012,(5):9-13.

[4] 石秀印.構建勞動關系:權威模式、魚塘困境及和諧路徑[J].江蘇社會科學,2009,(5):84-92.

[5] 林嘉,范圍.勞動關系法律調整模式論[J].中國人民大學學報,2008,(6):107-115. [責任編輯仲琪]