藝術+科學:引領人類未來

裴燕

本欄目曾報道過的荷蘭藝術家希奧·延森創造的新“生物”——《海灘怪獸》登陸中國了!不過這個“怪獸”明顯還未進化到可以適應不同的環境,被放進展廳完全施展不開身形,只能靜靜地佇立在展位上,但仍然讓通過錄像看到它在海灘上威風凜凜、健步如飛的觀眾大呼神奇。

11月1日~30日,第三屆“藝術與科學國際作品展暨學術研討會”在中國科學技術館舉行,有來自22個國家和地區的120多件作品參展,包括新媒體藝術、產品設計、建筑與環境設計、視覺傳達設計以及藝術創作等體現了藝術與科學相結合的作品。本屆活動是自2001年后第三次舉行,它的發起人是分別來自科學界和藝術界的泰斗級人物:諾貝爾獎獲得者、著名物理學家李政道教授和已故的藝術大師吳冠中教授。

在兩位先生的積極倡議和親自指導下,清華大學于2001年舉辦了首屆活動,在社會上引起了強烈反響,多位國家領導人觀看了展覽。對于3屆活動的發展歷程,李政道在本屆展覽前言中總結道:“11年前在中國,第一屆‘藝術與科學國際作品展,追索一個新的概念,聚集了探索人類智慧的科學家與藝術家;6年前,‘當代文化中的藝術與科學為主題的第二屆展覽,奉獻的是前沿探索的成果;今天,以‘生態·信息·智慧為主題的第三屆展覽,將‘創造與發展和諧地互相結合,在藝術與科學的旗幟下引領對未來社會的思考。”

據本屆活動的總策展人、清華大學美術學院院長、藝術與科學研究中心主任魯曉波教授介紹,本屆活動選擇這樣的主題是基于當前科技的迅猛發展,人類進入全新的信息時代,我們的生活、學習乃至商業營銷方式都隨之發生變化;而如何可持續地發展也成為全人類共同思考的問題。所以本屆主要展品一是聚焦于體現信息和科技融合,或對未來有重大影響的一些設計和產品或研究;一是以生命科學、生態環境保護為主題的藝術品。

“信息·生態·智慧”

計算機和網絡技術使原有的價值觀念、思維方式和藝術表現呈現出新的面貌。信息社會改變了現有的設計方式,使設計的重心從單純的物質性創造中擴展出來,以一種非物質形態的數據與信息為載體,超出了傳統藝術的表現語匯和有限的創作空間。來自美國Sifteo 公司的無線交互式作品《智能積木》是“信息”主題中的一件作品:每塊智能積木是一個1.5 英寸大小的固體方塊,配有一張全彩 LCD 屏、多種運動傳感器和可充電電池。用戶可以用手來移動、搖晃、旋轉或變換積木的排列方式,使積木之間形成相互傳感。作品試圖融匯兩種重要的游戲傳統——如象棋、多米諾以及拼板這類典型的游戲模式以及豐富的交互式娛樂技術,從而創造出令人興奮、 富有挑戰性的互動游戲感受。

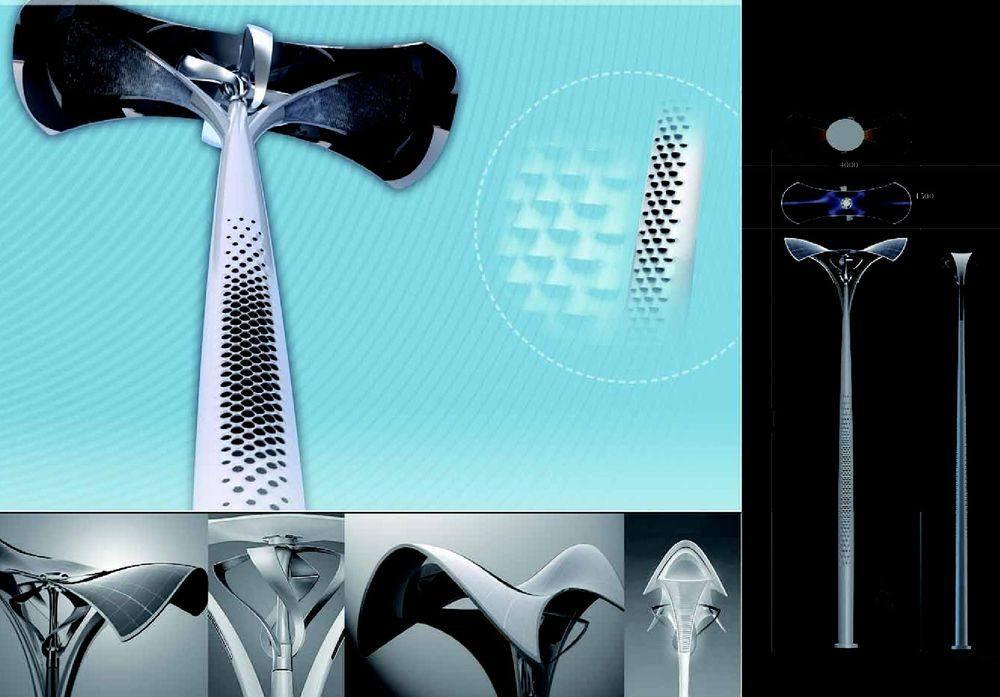

信息化與城市化高速發展,一方面體現在以創新為主導的科技、人文的蓬勃發展,另一方面又反映出某些自然生態的退化、困頓與掙扎。清華大學副教授邱松設計的《會呼吸的燈》系列是“生態”主題中的展品,是針對城市空氣污染所提出的解決方案:嚴重的汽車尾氣污染,不僅奪走了昔日的藍天,威脅到人體健康,也使人們對未來的生活感到沮喪。《會呼吸的燈-1》源于植物的“呼吸作用”和“光合作用”,它以太陽能和風能為動力,一方面將城市中的“尾氣”吸入“體內”,經“空氣凈化裝置”轉變成清潔空氣后排出“體外”;另一方面通過頂端的 LED 照明裝置為城市提供高效的照明。《會呼吸的燈-2》則是一個延展方案,其扇葉具有顯像功能。扇葉中心的“攝像頭”可以捕捉到附近人的動態,然后通過體內的微處理,將相應的圖像動態地顯示在扇葉上,實現人和物的“交互感應”。此外,《樹的靈感》、《天堂的輪廓》、《植物科學實驗室》、《母親和孩子》等作品都從不同的角度來表達對生態命題的思考和解決方案。

“智慧”主題中的作品除《海灘怪獸》這樣的“高科技”展品之外,還有《水彩畫系列》這樣看起來沒有任何科技含量的作品。魯曉波介紹,第二屆的展品是科學與藝術結合度最高的,本屆有許多體現這種結合的作品,也有在形式上比較傳統的國畫、攝影等。如來自英國的一件作品,是藝術家將一些文字投影到正在融化的冰山上,再用照片記錄下來,作品想強調的是關注人類共同的生態。“現在我們所講的藝術,形式并不是最重要的,重要的是我們的觀念”,這些傳統藝術形式的作品和展覽主題相吻合,因此也被本次展覽所接納。

為什么在科技迅猛發展的今天,這個與科技相關的活動卻要隔5年才舉行一次?魯曉波說,重大的創新不可能有很快的頻率,要給予大家深入思考研究的空間和時間;如果沒有這個相應的儲備和積淀,活動可能會搞得草率和浮躁。不過,科技的發展確實日新月異,因此這個活動從今年開始已正式改為3年一屆,這可能是一個更恰當的時間。

交互體驗創造思考空間

交互性一直是新媒體藝術的重要特點,本屆展覽中的大部分作品也都具有這一特征,讓觀眾玩得不亦樂乎。由中國的師丹青和印度的Mooshir Vahanvati設計的《阿凡達變形站》是極受觀眾喜愛的一件互動裝置作品,它是美國 Inwindow Outdoor 公司為電影《阿凡達》的藍光DVD 發行儀式設計并制作的交互式戶外宣傳。當觀眾站在大屏幕前,攝像頭通過人臉識別技術捕捉到觀眾的面部影像并顯示在大屏幕上,之后系統啟動參數化的計算,實時地將觀眾的頭像變形、拉伸、染色成為潘多拉星人形象。在變形過程中,計算機會分析每個人不同的五官及面部特征,并影響每個局部的變形參數,使生成后的頭像還保留著該觀眾的特點。參與觀眾興奮地注視著自己或他人的變臉過程,許多還饒有興趣地和同行友人討論起自己變身潘多拉星人之后的美丑,并紛紛拍照留念。

中國藝術家黃石、李敬峰創作的《空窗子》是一個通過分析觀眾腦電波來實現互動的藝術裝置,題材取自古老的“莊周夢蝶”。當觀眾戴上頭帶后,一只蝴蝶被投影在面前的窗欞(屏幕)中,按照觀眾的腦電信號在竹影中上下飛舞。觀眾可以通過放松精神來控制蝴蝶的飛行軌跡,讓蝴蝶穿過層層密林,越放松就可以讓蝴蝶飛得越高,藝術家建議通過“入定”或深呼吸的方式來放松情緒。觀眾每眨一次眼,就會有一片竹葉飄飄落下,因此體驗者的注意力集中程度、眨眼頻率都會對畫面產生影響。一旦蝴蝶到達終點,一切又將散為虛無。“莊周夢蝶,焉知是夢?”藝術家借科技手段重新詮釋了經典的哲學命題,卻引發更多關于這個問題的思考。

荷蘭藝術家達安·盧森格德創作的《親密》是一件時尚作品,它探究了私密與技術之間的關系。這個高技術含量的服裝采用電子箔片制成,當人們靠近或觸碰到它時,它就會變得透明起來。人們的社交互動決定了服裝的透明度——我們越親密,我們之間的隔閡越少,越能“袒呈”相見。

交互式作品用新奇的體驗帶給觀眾更多的回味和思考空間,使得作品的理念得以更好地傳播。觀展的李女士說她印象最深刻的一件作品是瑞士藝術家弗洛里安·皮泰、埃里克·莫齊耶的作品《點燃我的激情》。觀眾點燃一根火柴,絢爛的數碼煙花便升騰而起,并在高處綻放,讓她覺得非常好玩。她表示會另找時間帶孩子過來體驗,因為這種科學與藝術的結合可能是未來孩子生活的那個時代中的常態。

藝術與科學:一個硬幣的兩面

經過13位國際評委嚴格認真的評選,包括《空窗子》、《會呼吸的燈》、《點燃我的激情》以及《海灘怪獸》等9件作品獲得“吳冠中藝術與科學創新獎”,分別獲得獎金10萬元。這一獎項由吳冠中先生生前設立:2008年12月,他將自己的作品《長江萬里圖》拍賣所得1275萬多港元全部捐贈給清華大學,用于設立基金,重點獎勵藝術與科學創新人才,鼓勵青年學生加強藝術思維與科學思維的培養,探索藝術與科學、真理與美的內在聯系。吳冠中先生認為:“創新關系到民族存亡,創新是世界國力競爭的焦點,文化競爭比炮火戰爭更具潛力。”

在本屆展覽的前言中李政道先生這樣寫道:“自然現象不依賴于科學家而存在,但對自然現象的抽象和總結是人為的。同樣,在人類社會中,我們了解自然,并改造世界。我們完全有能力選擇和改善我們的生活方式和環境。將人類珍貴的情感,升華為藝術,將自然基本的規律溶化成科學。藝術與科學,基于人類創造力的共同基礎,追尋共同的目標:真理的普遍性和人類的未來世界。”

魯曉波說,此次活動全國共有200多所高校參與,說明中國越來越重視跨學科的融合與創新。“目前全球有很多熱點,而科學與藝術的融合正是熱點中的熱點。”和前兩屆一樣,參加活動的院士很多,還包括美國的院士,這與大家對這個命題的關注有關系。美國MIT的媒體實驗室,研發了很多具有原創性的指引未來產業的研究和開發的作品,某些概念或原型最后領引了整個世界性產業的發展。而通過這次展覽明顯地感到,我們距離世界一流的大學或研究機構還是有相當的距離。

在2001年第一屆活動獲得巨大社會反響的基礎上,清華大學在美術學院成立了藝術與科學研究中心,它成為文科的一個重點跨學科研究機構。此外,清華美術學院又籌劃了信息藝術設計系,并在此基礎上和信息學院和新聞傳播學院合作,發展了一個跨學科的研究生培養項目,生源來自于各個學科,而不像過去進入美術學院只能經過美術考試這個唯一通路。清華大學美術學院今年獲得了來自國家973計劃(重點基礎研究發展計劃)、國家自然科學基金等的項目參與,而以前美術學院都只是從人文社科領域申請項目。

吳冠中先生曾說過,“科學揭示宇宙的奧妙,藝術揭示情感的奧妙。”魯曉波說,基于整個人類的發展歷史,科學和藝術的關系是一個硬幣的兩面,有時候可能各自還沒見面,但實際上它們是融為一體的。