社會創業成敗的玄機

鄭悅

特殊的制度環境導致公益型小額信貸機構在過去幾年的急劇萎縮,但是,類似Shokay公司的良好發展則揭示了在中國社會創業成功的一種現實路徑。

2012年5月,由兩個美國女孩創辦的公益型小額信貸機構“我開網”宣布停止運營,其網站上的公告說倒閉的原因是缺乏足夠的財政支持和在預算內找不到合適的CEO;而同類的“齊放網”也在2011年賣出后陷入停滯狀態。這兩家公益網站在苦苦支撐了5年之后,都迎來了一個“無言的結局”

與此同時,我們也看到主營牦牛絨織品的Shokay等社會企業,通過創造性的模式設計,把生產銷售和公益事業一并做得風生水起。

這種冰火枯榮的對比,引起人們對在中國進行社會創業的思考:在當前特定的社會環境下,成功的社會創業需要哪些關鍵要素呢?

水土不服?

“我開網”和“齊放網”這兩家網站的共同點是公益型小額信貸的模式,都是由美國公民發起。不同點在于,“我開網”面向窮困農民,“齊放網”則面向貧困學生。

實際上,這兩家網站都是Kiva模式的“中國復制”版。2005年成立的Kiva是世界上第一個提供在線小額貸款服務的非營利組織,通過他們的網站,人們可以把錢借給那些急需資金的窮人。借款人可能是一位需要200美元買一套更好的農具的農民,也可能是一位需要2000美元開一家商店以供五個孩子讀書的母親。而這些錢,對于那些沒有任何資產可供抵押的窮人來說,是不可能在商業銀行里借到的。這種模式和“窮人的銀行家”尤努斯倡導的理念一致。尤努斯創立的格萊珉銀行,向社會最底層的窮人提供小額貸款,使這些在通常金融制度下無法得到信貸的人有了起步的資金。

Kiva模式主要通過與世界各地小額貸款機構合作來運作。各小額貸款機構通過走訪等形式,獲得貸款申請者的基本信息,公布在Kiva網站上,包括他們的照片、創業計劃、還貸安排等,這些申請者需要的金額從75美元到1000美元不等。網站模仿網上商店的做法,根據償還前期貸款的情況、經營時間和貸款總金額等把申請者分級。在放款人選擇好放貸對象,將資金轉移給Kiva網站后,Kiva會把資金以免息或很低的利息借貸給相應的小額貸款機構,然后這些機構再以一定利息將資金借貸給需要的窮人。整個流程在Kiva網站上都是透明的,放款人可以跟蹤了解貸款的使用情況。

但“我開網”和“齊放網”來到中國,首先遇到的是落地問題。以“我開網”為例,首先作為美國人,兩位創始人無法在中國注冊非營利性機構,為此她們必須先在美國注冊成立一個NGO組織,然后再到中國申請開設代表處。而且最初設想的借貸模式也不可行,為了防止非法集資,中國禁止小額信貸機構吸納存款。在調整模式適應中國國情的過程中,“我開網”預計的兩個月落地最后變成了兩年。

在接下來的運作過程中,問題也漸漸出現了。據報道,“我開網”99%的資金來自美國和香港,隨著中國整體經濟強勁增長,很多外國人對中國地區發展不均衡的狀況缺乏了解,許多外國人拒絕再向中國捐款。“我開網”曾努力將募資轉向國內,比如2011年與中國人口福利基金會合作,取得公募資格,在中國接受人民幣捐款,但情況并不樂觀。

同時,募資成本開始升高,其不僅要舉辦活動為外國公民講解項目,還要負擔美國和中國的機構運營支出。而“我開網”的模式本身也無法以足夠的利潤來支持其滾動發展,包括維持各種運營開支,因為貸款人支付的利息以及捐款人贊助的經費,大多留給了四川和內蒙古的兩家合作機構。而除服務成本外,這些小貸機構還要承擔服務對象的風險成本,貸款收取的利息僅夠勉強維持生存,更不用提盈利了。

盡管“我開網”創始人魏可欣交出了一份“961名借貸者,1500余份小額貸款,還貸率高達98%”的成績單,但“我開網”代表的公益型小額信貸機構目前已經從2003年鼎盛時期的300多家縮減到目前不足100家,而且仍有進一步萎縮的趨勢。背后的原因,既有政策上的局限,比如金融政策規定,小額貸款公司融資杠桿受限制,小貸公司從銀行融資的資金成本過高,小貸機構不能吸儲等,但這些機構的商業模式本身與中國當下的社會環境不夠配合則是導致其不能破開局面的直接因素。

尋路中國

相形之下,Shokay公司的良好發展則揭示了在中國社會創業成功的一種現實路徑。

2007年,當時還是哈佛大學肯尼迪政府學院公共管理與國際發展專業研究生的喬婉珊與同學蘇芷君,這兩個來自港臺地區的女孩在經歷了一次中國西部之旅之后,決定從牦牛絨入手,做一個社會創業的嘗試。5萬美元的哈佛畢業創業計劃獎學金成為她們的啟動資金。

Shokay先從藏區牧民手中收取牦牛絨,交給合作廠家進行清洗、染色,捻成色彩艷麗的紗線,然后邀請紐約和上海等地的設計師進行服裝和配飾的設計,而上海市崇明島上近50名織娘——來自下崗女工和當地農村婦女,來完成這些產品。最后,這些定位為奢侈品的衣服、帽子和圍巾將會在全球10個國家,超過100家出售創意和公益產品的特色店鋪中售賣。

現在除了上海的兩家實體店之外,Shokay還在淘寶“天貓”商城有自己的官方網店。據介紹,日本和德國是Shokay銷售情況最好的地區。認同該企業理念并喜歡產品品質的“環保顧客”群體的壯大帶來公司業績的穩步增長。在這樣的正向循環之下,公司的部分盈余被用于回饋當地牧民,從最開始教當地牧民如何梳理出更優質的牦牛絨,到現在開始教當地女性如何自檢、如何盡早發現自身的身體病變。Shokay希望今后將牛絨打造成類似“萊卡”一樣的原料,成為行業變革的領先者。

人們不難發現,Shokay的模式和英國“Pants to Poverty”(參見《IT經理世界》2012年7月5日《行善的內褲》一文)非常類似,將自身涉及到的每一個產業鏈條都和“行善”相聯系,關注企業在產業鏈條中每一個環節的社會責任。

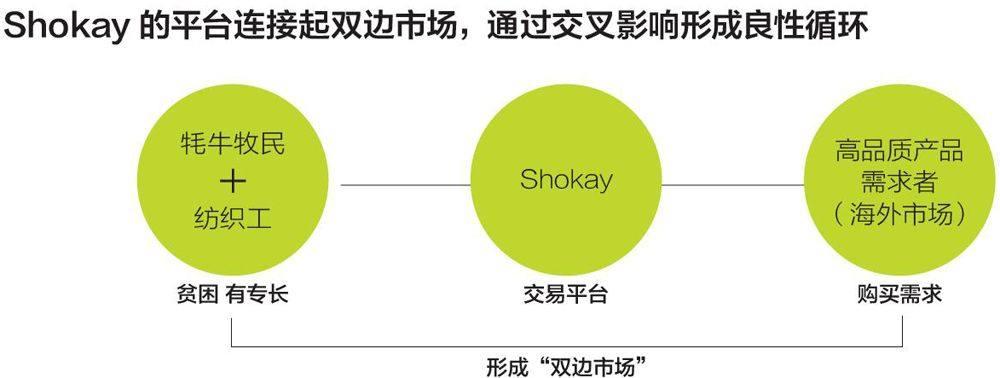

我們也可以從雙邊市場理論的視角來理解社會企業的成敗。雙邊市場也被稱為雙邊網絡,兩組參與者需要通過中間層或平臺進行交易,而且一組參與者加入平臺的收益取決于加入該平臺另一組參與者的數量,這樣的市場稱作雙邊市場。雙邊市場涉及兩種類型截然不同的用戶,每一類用戶通過共有平臺與另一類用戶相互作用而獲得價值。Shokay的成功在于打造了一個平臺使得生產牛絨的牧民和希望購買到高品質牛絨產品并對消費理念有要求的顧客得以相互鏈接,并能相互作用獲得價值。而反觀“我開網”的失敗,原因在于雖然受助貧苦農民可以增長,但是捐助者越來越少,二者之間的失衡導致平臺難以為繼。

以社會企業為代表的社會創新活動正在成為解決中國社會問題的一種力量。借助互聯網等技術,社會創新正在從傳統的慈善救助、扶貧濟困、社區自治等領域,擴展到生態、教育、就業、消費、養老、住房、衛生保健、疾病控制、能源節約、人口流動、動物保護、氣候變遷、城市管理、交通疏導、體育競賽、新聞傳播等領域。

在這個過程中,有越來越多的有志于公益事業的人士投身到社會創業的新興潮流中來,但是,與普通的創業活動類似,其中有很多社會創業活動歸于失敗。如何更好地去整合多方力量、激發受助人的主動性創造性、建立創新的業務模式、致力于系統性的解決社會問題,值得諸多在中國從事社會創業的人來認真思考。