艾斯林格談工業設計

岳占仁

正如《20世紀的設計》一書的作者、英國布萊頓大學設計史教授喬納森·伍德姆所言,當代最著名的設計,不在博物館,而在市場上。可資佐證的案例俯首皆是,從1924年現代主義風格的“法蘭克福廚房”到1954年流線型帶尾鰭的老爺車,從可口可樂瓶到麥當勞的標志,從索尼的Walkman到蘋果的iPhone,………

要探究背后的道理,還要回到設計的本質:一種結合了審美、社會、經濟、政治和技術力量的強力且復雜的表達。而進入20世紀以來,隨著現代科技日新月異的發展和大眾消費社會的到來,將功能和美學及更廣泛意義上的人文關懷融會貫通的工業設計開始扮演設計界的主角自然地成為時代發展的應有之義。

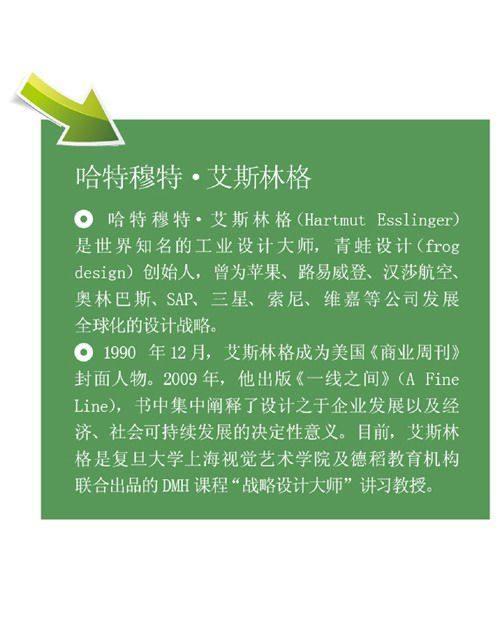

作為全球工業設計領域最優秀的大師之一,哈特穆特·艾斯林格(Hartmut Esslinger)不僅有很多出色的代表作,有與多家成功企業攜手合作的經驗,他對于現代工業設計的理念和方法論也有著自己深刻而獨到的思考。本期高端訪談,我們請艾斯林格先生分享自己關于工業設計以及設計人才培養等方面的最新思考。

工業設計的本質

記者:中國是工業制造的大國,但是企業對工業設計的認識還普遍不足。作為一位資深的、成功的工業設計專家,請您先分享一下您所理解的工業設計的精髓?

艾斯林格:設計不僅僅是做出一些好看的商品。設計讓一個公司有可能創建并規劃一個創意型概念,強化人們之間的互動和體驗。

當我們設計一個更新、更好的物品,或一種更有趣的體驗時,設計本身就成為一個品牌象征。人們將視覺標識看作文化表達,我們愿意接受那些影響我們更深層價值觀的標識,比如一種用起來簡單、優雅的東西。本質上,設計使技術人性化,幫助企業直達人的精神。而且,設計將商業根植于歷史、并將之與更深遠的未來連接在一起,這就是設計的文化語境。

我之所以能成功,因為我很早就理解,商業需要創意,就好像人需要呼吸。此外,我能夠說服我的客戶,為了公司能繁榮發展,他們需要這樣的“呼吸”。這并不容易。首先我知道,作為一名設計師,同時也是消費者,我想要的技術產品是這樣的:它可以與人在一種情感層面聯系在一起,這種觀念我后來總結為“情感設計”。

C時代的設計

記者:隨著數字化和互聯網技術的高度發展,我們已經進入一個高度互聯的C時代(the Connected Era)。這對于工業設計意味著什么樣的機遇和挑戰?

艾斯林格:的確,技術正在加速度發展。我們看上世紀的科幻小說,都很少能夠寫到現在這種高科技普遍應用的狀況。也就是說,技術發展的速度超過了人類想象。

面向未來,有幾大趨勢值得我們關注。例如“聚合產品”(fusion products),就是將各種技術融入一個整體,提供多種服務。在今天,這種需求比以往任何時候都要來得強烈。我們看現在市面上的消費品,很多都是基于同樣的技術,而且很多還在同一款產品中多次應用同一種技術,這種技術應用上的復雜、浪費,很多情況下是完全沒有必要的。例如,我們使用的電腦里有CPU,我們使用的智能手機、多媒體播放器、汽車、電視機、洗衣機等等電子設備里也都有CPU,這種相同技術的多次生產都是一種浪費。無論對企業來說,還是對于設計師來說,聚合產品都是一個備受期待的課題。

在這個方向上,蘋果的iPhone是一個出色的案例。汽車是另一個大有用武之地的舞臺。從現在開始,我們應該把汽車看作一個“輪子上的電腦”。隨著駕駛、通信、導航、遠程控制、娛樂資訊、減排降污等方面技術的進展,人們對汽車設計中的多用途和功能聚合提出了更高的要求。

再比如開源設計(open-source design)。盡管開源模式在計算機軟件和硬件方面不乏成功的案例,但針對整體產品開發的開源解決方案還沒有見到。只有在全球范圍內共享優秀的知識,聚合各方的才能,我們才能在開源模式下創造出像零排放汽車和長壽命數字設備這樣的新產品。

還有一個重要的模式是通過社交網絡進行合作設計(co-design within social networks)。無論現在還是將來,設計都是精英專屬的領域。可以說,真正的設計從來不是民主的產物。但是,在人們交流和建立聯系的方式上,互聯網已經帶來了一些根本的改變,例如消費者與他們消費的產品/服務以及技術之間的關系。所以,設計師和制造商應該聯合起來,推動那些與消費者相關,或發生在社交網絡內的合作設計概念。

記者:在社交網絡內的合作設計可以給企業和產品帶來什么新內容?具體實施時應該遵循哪些原則?

艾斯林格:現在,經由全球社交網絡,消費者彼此之間可以輕易地聯系、聯合,互相交流,并維護他們作為消費者的共同利益。消費者已經從過去受市場營銷操控的對象,變成了生產-消費過程中不容忽視的合作伙伴。在這個背景下,將消費者納入設計過程就不僅是必要的,也是有重大意義的。

我設想的合作設計是一個對話過程,那些潛在的消費者通過社交網絡提出自己的訴求,設計師則把這些訴求轉化為概念——可以是軟件的,可以是硬件的,也可以二者兼而有之的。然后,設計師需要與消費者和開發團隊更密切的合作,來共同優化這些概念。最后,他們需要簽訂一份契約,列出最終的概念、價格和時機。這樣,最后制造出來的產品基本上就會是消費者所要求的樣子。

對于企業來說,這樣做可以節省大部分的管理及營銷經費;對于設計師來說,他們可以與公眾建立起一種工作關系,他們還會收獲一份豐厚的文化回報。所有這些,都是我們傳統的設計模式所無法提供的。

順便說一下,與消費者合作設計并非新事物,180年前就有過這方面的出色案例,只不過那時的合作是局部的。當時維也納的家具制造商聯合咖啡廳的顧客們與一名設計師合作,共同設計了桌子和椅子。在現在的技術環境下,我們有理由相信,讓全世界有資質的消費者參與設計過程,將是設計領域的一個重大趨勢。

設計人才如何培養

記者:我看了您參與的DMH課程的介紹,這樣一個課程很值得期待。您現在致力于創意人才培養的工作,而且是在中國,您當初做決定的時候是怎么考慮的?

艾斯林格:中國是當今世界非常重要的一部分。中國有很發達的高科技和數字產業,在這里,我們可以發現全球最新潮的技術潮流。但是,現在大多數中國企業所從事的還主要是低端制造環節,它們需要開發自己的能力,去創造更多的價值,而設計是這些企業轉型升級的重要途徑。

從目前的現狀來看,中國的設計教育還主要停留在陽春白雪的藝術層面。歷史上,藝術和設計是孿生兄弟。但是藝術為藝術,但設計是為人;一幅差勁的油畫不會給社會帶來什么損害,但是上百萬臺糟糕的計算機肯定會,因為背后是大量的資金、材料、人力支出。所以,我覺得為中國設計人才培養做出自己的貢獻是一份責任。中國現在有著大量的產能,我們為什么非得把自己的產品賣得這么便宜?我們在工作中的努力程度不比歐美等發達國家的員工低,反而更加勤奮,但是為什么收入上比他們差那么多?這是不公平的。改變勢在必行,但改變意味著你必須要去創造價值,而不是一味地跟隨和抄襲。實際上,中國到處都是人才,問題出在教育上,我們現在需要做的就是去發現人才,培養人才。這個論斷聽上去有些簡單化,但是我認為是符合實際的。

另外,中國企業也欠缺從戰略層面上對設計的理解,中國需要培養一批具有戰略視野并且擁有豐富實戰經驗的設計領導人才。在設計工作中,我們需要與不同的人員合作,這并非易事,因為你的工作最終要創造利潤。如何培養設計領導人才?首先我們要找到有才華的人,然后在培訓項目中激發他們的潛能。不同的人可能有著不同的專長,有的人適合做細分領域上的工作,有的人則適合擔任團隊的領導。設計最終是需要通過團隊作業來完成,在團隊中大家各有分工。這就像是一個成功的家庭,有時候孩子們可以去找爸爸,有時候他們可以去找媽媽。這就是設計工作的秘密。

記者:您今年已經68歲,在中國,很多這個年齡的人都已經退休了,您還在設計領域里努力工作。您現在每天的時間是怎么分配的?

艾斯林格:他們退休(retired),可能是因為工作得累了(tired)。我有一位打高爾夫的朋友,每天都打,跟別人聊天說的也都是高爾夫,可以說,高爾夫就是他的生活。有時候,你選擇了一份職業,你可以為之投入整個生命。

當然,這也與不同的工作性質有關。有些工作只有年輕人能夠勝任。年輕的時候,我的工作是在工廠里維修焊接機器,要爬上去把這些龐然大物修好,每天工作7.5小時,一天下來就累趴下了,即使我是一名運動員也不行,這份工作畢竟太辛苦,這類體力工作應該自動化。但是像設計這種創意類工作就不同,你要做的就是不斷地思考、創造。而在我現在所從事的教育工作中,我很樂意的一點是每天都能夠與年輕人打交道,我的任務就是去激發他們的潛力。歸根結底,設計關乎創造,而非消費。