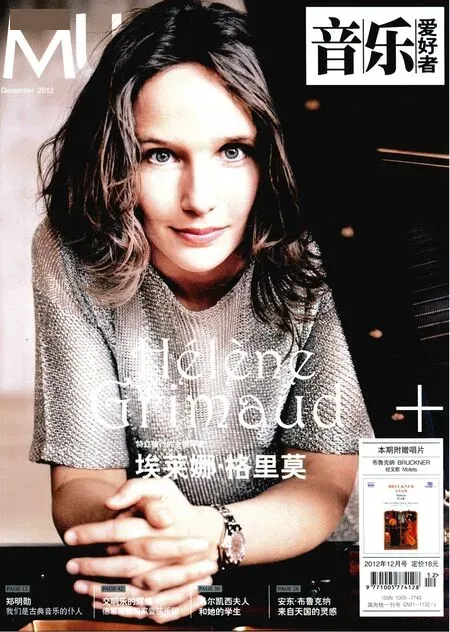

埃萊娜·格里莫特立獨行的女鋼琴家

梁曉奮

埃萊娜·格里莫,法國女鋼琴家——僅僅如此簡單么?答案當然是否定的。格里莫是一位全方位的藝人,充滿個人魅力和藝術(shù)激情,極具靈氣和悟性,更擁有一顆高尚的心靈。作為一名古典音樂演奏家,她用自己的純粹和精致詮釋音樂,被法國《費加羅報》稱為“當代最迷人的藝術(shù)家之一”。而作為一名生態(tài)保護者和人權(quán)活動家,她的天賦與口才又讓她在文學界占有一席之地——她是暢銷書《野變奏》和自傳體小說《女鋼琴師的心靈之旅》的作者。

四十三歲的格里莫看起來身材纖瘦,可一旦坐到鋼琴前,她的臂膀就變得有力和強大起來。她在鋼琴面前伏下身子,仿佛一個準備入水的潛水者,與之前的她頓時判若兩人。格里莫很隨性,但是又很有個性,也善于把握機會。她曾說:“同樣是彈錯一個音,充滿銳氣和自信地彈與怯生生地彈,聽上去的感覺就完全不一樣!”這就是格里莫,她欣賞極致的演奏家,欣賞那些敢于將自己的意念執(zhí)著下去的人。每年要舉行近百場音樂會的格里莫,其極具個性和細致的演奏深得眾多指揮和樂評家的喜愛,然而另一些保守人士則認為她的演釋不夠規(guī)范,不夠嚴肅,對此格里莫很坦然:“我的演奏肯定不可能合所有人的口味。”

出生在法國普羅旺斯的格里莫,其實是一名混血兒,家族背景擁有意大利、德國、北非和猶太血統(tǒng),不知這是否造就了她從小就不安分的性格——她并沒有完成音樂學院的全部課程就中途輟學了。1991年,二十二歲的格里莫移居佛羅里達;1997年,她搬到紐約州北部的威斯切斯特郡;之后在柏林生活了一段時間后,最近她定居瑞士。

格里莫從十五歲時就開始錄制唱片,在過去的二十八年中,她已錄制了二十多張唱片。七歲開始接觸鋼琴的她,1982年進入巴黎音樂學院,師從雅克·胡維葉(Jacques Rouvier)。1985年,日本唱片公司Denon為她錄制的首張唱片《拉赫瑪尼諾夫:第二鋼琴協(xié)奏曲》獲查理·克羅斯學院(Académie Charles Cros)大獎,這張唱片受到《紐約時報》的高度贊揚,稱她的演奏是這部作品所有錄音中最值得推薦的版本之一。而錄制過這部作品的鋼琴家不在少數(shù),很多名字如雷貫耳,如拉赫瑪尼諾夫本人、米哈伊爾·魯?shù)稀⑹部霞{齊等。阿什肯納齊也是當時格里莫錄制這部作品時的樂隊指揮,現(xiàn)在他們?nèi)匀粫献餮葑噙@部作品。格里莫說:“我喜歡和從鋼琴家轉(zhuǎn)行的指揮家合作,因為他們往往能給予鋼琴家更多自由的空間。當我們演奏到一個高難度的片段時,這樣的指揮家總是更了解鋼琴的走向。”

格里莫的唱片并不只是純粹地演釋全套古典作品,而是具有高度辨識性的個人作品,在眾多看似千篇一律的古典音樂唱片中,還是非常吸引眼球的。同樣,在音樂廳的現(xiàn)場演出,格里莫也總是給觀眾帶來驚喜,這相比那些沒有個人思想、只會按照范本演奏的演奏者來說,要有趣很多。

自2002年起,格里莫作為DG的獨家簽約演奏家,已發(fā)行了多張成績卓著、令人眼前一亮的唱片。去年的專輯《莫扎特:第十九、二十三號鋼琴協(xié)奏曲及宣敘調(diào)與詠嘆調(diào)》,由巴伐利亞廣播交響樂團室內(nèi)樂團協(xié)奏,并由女高音莫卡·艾德曼(Mojca Erdmann)客串,演唱了莫扎特歌劇《伊多梅紐》中的一個唱段“我忘記你了嗎?……不要害怕,我的心上人”(KV505)。格里莫在練習莫扎特作品的時候,有時會嘗試用不同的處理方法,特別反復(fù)練習幾個片段。唱段中有一句展現(xiàn)女高音因悲傷而變得異常虛弱,莫扎特在這里運用了半音階,頓時讓降E大調(diào)的調(diào)性消失全無。格里莫興奮地說道:“這就是莫扎特前衛(wèi)的地方。”而她自己亦是如此,特立獨行、敢于嘗試,在每一次演奏中,她都在盡力用自己的方式顛覆人們對音樂的常規(guī)認識。

DG為格里莫錄制的唱片還有由不來梅德意志室內(nèi)愛樂管弦樂團協(xié)奏的巴赫作品、與尤洛夫斯基指揮的德累斯頓國家交響樂團合作的貝多芬作品、名為《倒影》《信經(jīng)》和《共鳴》的唱片等。2010年,她還出版了兩張DVD,分別是贏得德國古典回聲大獎、和阿巴多指揮的琉森節(jié)日管弦樂團合作的拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協(xié)奏曲》,以及和尤洛夫斯基指揮的歐洲室內(nèi)樂團合作的拉威爾《G大調(diào)鋼琴協(xié)奏曲》。

另外,格里莫還用許多榮譽來證明自己的實力——2002年1月,她被法國文化部長授予“軍官級藝術(shù)與文學鑒定勛章”(Officier dans l'ordre des Arts et Lettres);2004年,她獲得維克多音樂節(jié)頒發(fā)的“榮譽獎”;2005年,她獲得古典回聲“年度器樂演奏家”稱號;2008年,她被授予“國家典范騎士勛章”(Chevalier dans lOrdre National du Mérite);2009年,她獲得“不來梅音樂節(jié)音樂獎”,今年她又剛獲得“德累斯頓音樂節(jié)音樂獎”,等等。

擁有清澈的灰藍色眼睛和沙褐色卷發(fā),格里莫不難讓人們聯(lián)想到“美女鋼琴家”,但是只要對她稍稍有所了解,便絕不會用這個簡單的稱號來冠名于她。生活中的格里莫可以用不修邊幅來形容,她的頭發(fā)總是有些毛糙,劉海也似乎無暇吹干的樣子。2004年在網(wǎng)絡(luò)上公布的一張她與樂團排練時的照片,可以毫不夸張地說看起來就像一個家庭暴力者。她還曾在她的野狼保護中心接受記者的采訪,但是因為剛剛喂養(yǎng)了狼,身上沾滿了動物體味,她不得不對記者表示抱歉。.

格里莫的確有些分身乏術(shù),她的生活除了安排得滿滿當當?shù)难葑嗳粘桃酝猓€要全身心投入到慈善事業(yè)中。她是動物慈善機構(gòu)的熱心參與者,包括“世界自然基金會”和1999年她和前夫共同在紐約建立的“野狼保護中心”。她在《野變奏》一書中細數(shù)了自己與狼的緣分,以及狼如何影響著她的生活和音樂。研究和保護野狼種族已不僅是格里莫的一個興趣愛好,她認為這是一個嚴肅和具有教育意義的項目。她說:“孩子們都來保護中心參觀和了解狼群。如同古典音樂需要教育培養(yǎng)一樣,我們也要培養(yǎng)和教育孩子們?nèi)绾闻c野狼這樣一個對人類有危險性的族群共存。如果我們無法與其他的物種和諧共存,又怎能處理好人與人之間的關(guān)系呢?”

雖然格里莫的個性和音樂都不太女性化,但是她優(yōu)質(zhì)的形象依舊沒有被唱片公司所遺忘。綜觀她的唱片封面,大多用臉部特寫代替了鋼琴的出現(xiàn),這種宣傳方式通常見于流行歌手的唱片。不過格里莫的形象并不僅僅用來吸引購買者的注意力,就拿她的發(fā)型來說,似乎也是她傳遞內(nèi)心感情的一種方式。在她的勃拉姆斯作品集封面上,她將頭發(fā)用夾子別成克拉拉·舒曼式的圓形包頭;而在《信經(jīng)》——一張收錄了貝多芬和兩位當代作曲家作品的唱片封面上,她又將頭發(fā)攏至耳后,呈現(xiàn)出一個復(fù)古而略顯滄桑的女英雄形象。在最近的一次演出中,演奏莫扎特時她扎起馬尾,演奏李斯特時披下頭發(fā),演奏返場曲格魯克的《精靈之舞》時,她又將頭發(fā)全部梳到腦后。雖然并不精心打理她的一頭卷發(fā),但格里莫多變的發(fā)型還是成為了她表達音樂的一個符號。

今年10月5日,格里莫與大提琴家索爾·嘉碧妲(Sol Gabetta)合作的DG唱片《二重奏》(Duo)在歐洲發(fā)行,包括舒曼、勃拉姆斯、肖斯塔科維奇和德彪西的作品。同時,她們還為此張唱片的發(fā)行舉行音樂會,這是她倆繼2011年在瑞士格施塔德(Gstaad)舉辦的梅紐因音樂節(jié)之后的再次合作,那場演出被瑞士《伯爾尼報》評論為“令人屏息凝神的”。

大提琴家索爾·嘉碧妲,被德國媒體贊譽為“同齡人中最杰出的大提琴家”,而格里莫是“一位世界級的優(yōu)秀鋼琴家”,這兩位古典樂界美女演奏家的第一張唱片便令人驚喜——通透,直達人心底。唱片一經(jīng)發(fā)行,歐洲的各大古典音樂媒體就紛紛對新專輯表示了肯定——“毫無疑問,她們是對方在音樂世界的心靈伴侶”;“兩位都是極度靈敏和敏感的音樂家,所以才能達到如此完美的合作”;“如此細膩敏感、生動熱情的演奏,讓聽眾真正經(jīng)歷一次愉快的享受。”法國專業(yè)古典音樂雜志《音域》(Diapason)已將它作為“本月推薦唱片”,德國的古典音樂雜志《回旋曲》(Rondo)也將其作為榜首推薦。

法國《世界報》評論道:“這是一次美麗的相遇——舒曼、勃拉姆斯、德彪西、肖斯塔科維奇,還有兩位G氏才女(G不僅是兩位才女姓氏的首字母,同時也有著Genius之意,即“天才”)。”《康特拉克斯塔時報》(Contra Costa Times)寫道:“戴上你的耳機,關(guān)上房門,讓自己完全沉醉于這場舒曼、勃拉姆斯、德彪西和肖斯塔科維奇的直面相遇。格里莫和嘉碧妲將為你帶來一次完美的聆聽。”比利時《晚報》更是傾盡了溢美之詞:“舒曼《幻想曲集》的夢幻色彩、勃拉姆斯奏鳴曲的慷慨活力、德彪西的沖動和肖斯塔科維奇的反諷,各種鮮明色彩讓我們看到兩顆明星的相遇——阿根廷大提琴家嘉碧妲和普羅旺斯鋼琴家格里莫。她們所演釋的精彩,不僅源于對作品的張弛有度,更因兩人音樂對話中充滿了張力。”

雖然格里莫的演奏涉獵非常廣泛,但她最中意的還是浪漫主義時期的作品,尤以勃拉姆斯和拉赫瑪尼諾夫為主。她的拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協(xié)奏曲》是她職業(yè)生涯的開啟石,而勃拉姆斯的作品更是一路追隨著她的成長。格里莫說:“我的童年就是被德國童話、寓言、浪漫主義的作品包圍,所以我從不掩飾自己對勃拉姆斯和舒曼作品的喜愛。”在她個人的保留曲目中,這兩位作曲家的作品最為主要——從協(xié)奏曲、獨奏作品到室內(nèi)樂作品。而在接下來的一個樂季,勃拉姆斯的作品將再次占據(jù)格里莫演奏作品列表的一大部分。

2012年8月31日,格里莫與馬庫斯·史坦茲(Markus Stenz)指揮的科隆居爾澤尼希樂團在阿姆斯特丹音樂廳演出了勃拉姆斯《第二鋼琴協(xié)奏曲》,之后又在9月2日與科隆愛樂樂團再次演奏了這部作品。9月21日、22日,勃拉姆斯《第二鋼琴協(xié)奏曲》在斯德哥爾摩上演,由格里莫和瑞典廣播交響樂團合作演出,11月,這部作品還將出現(xiàn)在慕尼黑、巴黎和維也納的舞臺上。同時,她與維也納愛樂樂團合作的多部勃拉姆斯協(xié)奏曲也將發(fā)行唱片。

最后,值得一提的是,2013年1月,格里莫將攜勃拉姆斯的《第二鋼琴協(xié)奏曲》以及貝爾格、巴托克的作品等,來到上海和北京,為冬日的上海奏響一曲哀婉與激情。