《太陽花》蒼涼的人性美

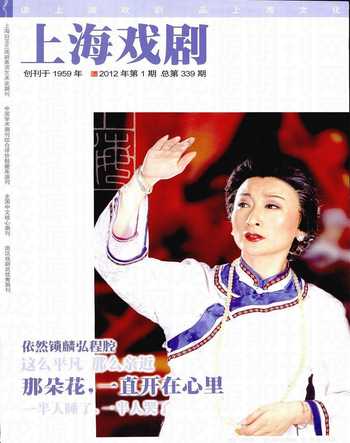

陳澄

有人說,一出戲十年后還能演出,還有觀眾,那就是力作;二十年后還能演出,還有觀眾,那就是精品;三十年后還能演出,還有觀眾,那就是經典。這揭示了戲曲發展的根本方向,真正的好戲既要流行,更要流傳。

江蘇省淮劇團創作演出的大型現代戲《太陽花》,起步在1995年,打磨于2005年,常演常新。曾經兩次晉京,演出多達九百多場次,歷經15年,既叫座又叫好,曾獲得“江蘇省舞臺藝術精品工程”精品劇且榜首,入圍“國家舞臺藝術精品工程”。

《太陽花》是以抗日戰爭為背景,描述在蘇北鄉下麒麟村,年輕時就守寡的方大姑獨力撫育二子成人。長子劍豪,老實本分,持弄藥田,卻不料誤入歧途,偶入賭場,輸掉田產,方大姑盛怒訓兒,劍豪斷指明志,離家闖蕩,兩年后成為抗日勇士,魂歸故里。次子劍雄,求學省城,學業突出,方大姑將榮宗耀祖的希望寄于劍雄,兩年后劍雄卻成了投日的漢奸,他帶著日本兵剿滅包括兄長在內的抗日部隊,甚至刀殺戀人,還要血洗故里,方大姑在親情與國情之間取大義舍小義,親手毒死了愛子……

2005年,是我繼獲得“梅花獎”、“白玉蘭獎”后,又一個不平凡的一年。我接到一個使自己也感到非常艱巨的創作任務一飾演新版《太陽花》中的女一號方大姑。1995年初排《太陽花》時我才22歲,扮演二媳婦白燕坪,應該說這個角色當時比較應行,是把握得比較好的,盡管當時年輕,但在創作過程中我很用心,每場演出也很認真;但新版《太陽花》的復排,要我嘗試善跨行當(老旦)表演,壓力確實非常大,并且要在十天之內趕排出來,時間緊,任務重。雖然我過去在《祥林嫂》一戲中也應工過老旦,但方夫姑的坎坷和心傷累累卻和祥林嫂完全不同,祥林嫂柔弱,方大姑堅強,包括眼神、步伐和身段的感覺都不一樣。我如何能夠準確地刻畫出方大姑不平凡的內心世界?對我來說,是從藝以來最艱難的一次舞臺實踐。

我愛人陳明礦在劇中飾演二兒子方劍雄。在老版里,我們是“戀人”;而在新版中,我們則成了“母子”。在藝術創作中,他是一個非常具有悟性也非常善于動腦筋的人,于是他成了除導演之外最能夠幫助我的人。我們對手戲較多,特別是在“審子”、“訓子”中,每天除了排練場的排練,我們回到家中,幾乎沒日沒夜繼續“下小灶”對臺詞。如方大姑抓劍、指手、眼神的角度,語氣的把握,身段的處理,我一遍遍做給他看,反復琢磨,找感覺,他一遍遍地挑刺……我們的努力最終獲得了回報,舞臺上呈現了一個不同于以前的方大姑,很多人開玩笑說我是“十年熬成了婆”。我舞臺上的又一次飛躍和所取得的成績,都離不開自己的刻苦鉆研及導演前輩和同仁們的支持與幫助。

我認為方大姑這一人物,情感豐富,起伏較大,雖然是老旦行當,但因這個人物極具個性,所以她的步伐要具有身份感,包括整個人物聲腔的發聲都要進行調整,表演要大氣,悲中有壯,壯中出情。為了精細地做好人物的肢體語言,我首先追求人物眼神之神韻,后求體態之表現,樸實自然,有柔有剛,在寂寞中隱現情感的波濤,在無聲中顯示人物的心碎。全場表演,以靜帶動,以動襯靜,一個“靜”字化作了方大姑在國破家亡的背景下情感的波瀾。對長子劍豪因賭失田,我通過“靜”傳達人物的悲愴;次子與戀人白燕坪私奔回家,我用“靜”折射出人物維持門風家聲的尊嚴,靜靜地在遠處觀察燕坪在村中的教學并苦熬等待劍雄,在“靜”中透出內疚、疼愛和后悔;靜靜地捧著劍豪的遺書,靜中透著萬箭穿心;靜靜地抱著舍身的燕坪,靜中透著對其壯烈犧牲的崇敬;靜靜地撫摸斷氣的劍雄,靜中透出內心深處真實的落寞和絕望“……雖然很多的“靜”,卻夾雜著所有不同的內容,不同的眼神,不同的表情。在情節的拐點上,我又運用突顯的“動”,彰顯人物的悲劇性命運。劍豪輸田我用盛怒;劍豪犧牲,我用了撕心裂肺的呼喚,先抑后揚,一聲“兒啦”觸動了觀眾,是從方太姑內心的進發,驚天動地的慟呼,面對叛徒兒子劍雄的槍口,我陡伸雙臂,擋住大媳婦娟紅,并發出歇斯底里的一聲怒斥:“你有能耐把槍口對準你娘!”面對兒子對燕坪的殘忍,方大姑:“我問你為何如此狠心,如此絕情!”這句道自勾勒出了方大姑的憤怒、絕望。這些動與靜的對比、鋪排、展示,有效地構成了人物的行動歷程、情感表達和命運足跡,使人物形象飽滿,有血有肉,個性立體。

就淮劇而言,最大的特色還是聲腔藝術。淮劇曲調豐富,極富個性和張力,談到聲腔,由于新版《太陽花》在唱腔上做了很大調整,唱詞較多,著重以唱腔演繹故事,塑造人物。我在這個人物的發聲處理上稍做了調整。考慮到人物的年齡,我把自己花旦、青衣常用的音位音色避開,嗓音放寬,唱腔厚重,要求自己將情融于聲、化作腔,讓情感化作軸,讓聲腔成為情感的載體,著力于情的傳播,惰是聲的支點,在準確的基礎上唱出精彩,在精彩的基礎上尋求突破,讓淮劇聲腔擁有現代戲曲新的審美。可喜的是這部戲現在已有幾段重點唱腔在愛好者中流傳。例如開場的坐堂,用的是拉調,“麒麟河年年流淌騰細浪,太陽花年年歲歲吐芬芳”這句唱,我在緩緩唱腔中注入淡淡的輕柔,自然流露出方大姑對往日寧靜生活的美好留戀;三場哭子“天地間聲聲呼喚兒英魂”這句唱,我在唱腔尾音申運用了我父親陳派的“嗨嗨音”、“擻音”以表現方大姑失去兒子的悲痛欲絕;“贈兒的一只銀鐲回故里,卻為何只見銀鐲不見人,娘不該那日盛怒將兒逼,兒走牽著娘的一顆心”這幾句我用了氣聲唱法的融合,訴中泣,泣中訴,連綿不斷、反映人物的后悔和思子之情;“為國盡忠,為娘盡孝,兒不愧是方家之孫,堂堂正正的中國人”,我將聲腔中悲痛轉向自豪,由絕望轉向驕傲,聲若洪鐘,高腔的處理如江河奔騰、一瀉千里。包括最后一場的“審子”,用具有淮劇特色的淮調來予以展現。其中的慢板、清板、數板、垛板,我將聲腔化作囑托,調整氣息,唱腔中既融入了眾多藝術家的唱腔藝術特色,也結合了自身的行腔技巧,婉轉、樸實、富有震撼力,由憤轉怒、由怒轉罵、由罵轉訓、由訓又轉為期望,吐字清晰,韻味濃厚,巧妙地掌握氣息,強弱處理控制到位,從而再現了方大姑偉大的母性及人性。

一部戲要成為真正的藝術精品,必須是觀眾們所喜愛的。新版《太陽花》能走到今天,并有幾段特別流傳的唱腔,這對于該戲的創作來說,應該是最大的收獲。《太陽花》為什么至今久演不衰常演常新?那是因為《太陽花》真誠,能真誠地直面蒼涼的人性之美,真誠地講述蒼涼的人性之美,真誠地塑造蒼涼的人性之美。

永遠的《太陽花》!

永遠蒼涼的人性之美!