佳音澄澄韻徐來(lái)

劉俊鴻

評(píng)陳澄唱腔藝術(shù)的成就

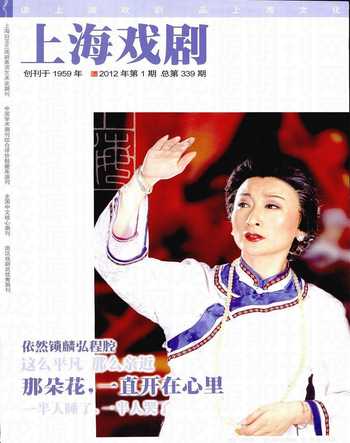

陳澄是一位藝術(shù)功力十分全面的難得人才。不過(guò),看過(guò)陳澄演出的人,首先贊賞的都是她的唱腔藝術(shù)。

陳澄的演唱音域?qū)拸V,方法講究,音色圓渾,韻味獨(dú)特,表現(xiàn)力豐富,既展示淮劇聲腔的傳統(tǒng)特色,又具有符合現(xiàn)代審美要求的多種藝術(shù)元素;特別是她在多部作品塑造主要人物的大段唱腔中,以自己獨(dú)特風(fēng)格的酣暢淋漓、極具氣勢(shì)的演唱,充分揭示人物的內(nèi)心世界,形成了震撼觀眾的感染力和沖擊力。這些,就是陳澄演唱藝術(shù)的魅力所在。

我國(guó)的民族戲曲是綜合藝術(shù),但同時(shí)它又是以唱為主的藝術(shù)。在戲曲產(chǎn)生、發(fā)展的過(guò)程中,從聲腔的孕育產(chǎn)生到流傳衍變?yōu)楦鱾€(gè)劇種,再發(fā)展形成各種藝術(shù)流派,唱始終是戲曲表演藝術(shù)的主要手段,乃至于在舊時(shí)文化習(xí)慣中把演戲稱為“唱戲”,把看戲說(shuō)成“聽(tīng)?wèi)颉薄;磩「挥^眾昵稱為“唱不死的淮劇”。至今,戲曲藝術(shù)的流傳,仍然以優(yōu)秀演員的優(yōu)美唱段流傳為主要手段。但由于多方面的原因,唱腔藝術(shù)是當(dāng)下我國(guó)民族戲曲發(fā)展中的一個(gè)軟肋。因此,陳澄的唱腔藝術(shù)的成就,尤其值得我們關(guān)注和研究。

一、特有的藝術(shù)教育與扎實(shí)的幼功

陳澄所接受的特有的藝術(shù)教育,來(lái)自她身處的淮劇藝術(shù)世家和她少年時(shí)代就走進(jìn)的鹽城魯迅藝術(shù)學(xué)校。

陳澄的父親陳德林是著名淮劇表演藝術(shù)家、淮劇陳派藝術(shù)的創(chuàng)立人。母親黃素萍是父親藝術(shù)事業(yè)上的得力助手,同樣也是造詣深厚的淮劇表演藝術(shù)家。由于父親、特別是母親的呵護(hù)與精心調(diào)教,在幼年時(shí)代,陳澄的藝術(shù)天賦就得到啟迪和開(kāi)發(fā)。她四歲便在家鄉(xiāng)泰州市公園露天舞臺(tái)上登臺(tái)演唱民歌《手拿碟兒敲起來(lái)》。五歲時(shí),她在市體育場(chǎng)一個(gè)大型晚會(huì)上,演唱淮劇《十五貫-堂審》一折中蘇戌娟的一段頗有難度的【淮調(diào)】,唱得字正音準(zhǔn),有味有情,被觀眾視為淮劇“小神童”。到了十歲,陳澄隨父母到上海參加了“上海市第46期星期廣播演唱會(huì)”,與淮劇名家筱文艷、何叫天、馬秀英同臺(tái)演出,她演唱《趙五娘·書(shū)房會(huì)》,一段近200句唱詞的【自由調(diào)】,唱得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)、疾徐有致、聲情并茂、滴水不漏。上海的“淮迷”觀眾們不由得贊嘆她幼功了得,一段演唱中,響起了19次熱烈掌聲。

陳澄十五歲時(shí)在父母鼓勵(lì)下順利考入了鹽城魯迅藝術(shù)學(xué)校。“魯藝”這所在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期就聞名的藝術(shù)學(xué)校,教學(xué)環(huán)境優(yōu)良,師資力量雄厚。在這里,陳澄受到了系統(tǒng)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹翱瓢嘟逃薄T趹蚯晿?lè)方面,辨音、練聲、習(xí)腔,老師教得一絲不茍,陳澄學(xué)得刻苦認(rèn)真。五年后畢業(yè)時(shí),陳澄是畢業(yè)生中各科成績(jī)?nèi)珒?yōu)的尖子。

這種良好的藝術(shù)教育和扎實(shí)的幼功,不僅為陳澄的演唱藝術(shù)奠定了基礎(chǔ),也引導(dǎo)她走上了正確的發(fā)展道路。

二、變聲期的挫折與契機(jī)

進(jìn)“魯藝”第二年,16歲的陳澄遭遇了變聲的困頓,原來(lái)一副天生的又亮又脆的嗓子,一下子失去了高音,變得沉悶甚至嘶啞。這時(shí)候,父母和師長(zhǎng)們除了干著急外,只有心理疏導(dǎo)以及幫助陳澄用多種辦法保護(hù)嗓音,以求安全度過(guò)變聲期。然而,陳澄并沒(méi)有因此陷入焦躁不安,更沒(méi)有因此失去信心。好強(qiáng)的她苦苦思索突破困頓的途徑。她根據(jù)自己當(dāng)時(shí)的嗓音情況,找來(lái)了越劇名小生趙志剛和滬劇名小生孫徐春的唱段錄音,認(rèn)真研習(xí),仔細(xì)揣摩。不久她竟能在學(xué)校聯(lián)歡會(huì)上演唱越劇和滬劇小生的著名唱段了。她演唱的越劇尹派小生的唱段《浪蕩子》,甚至在鹽城電臺(tái)錄音播放。這一招看似困境中的突圍,實(shí)際上成了陳澄修煉和提高演唱技術(shù)的契機(jī)。由此她開(kāi)始廣泛涉獵和研習(xí)戲曲其他劇種各個(gè)行當(dāng)?shù)某危讶思业膬?yōu)長(zhǎng)之處,千方百計(jì)拿來(lái)為我所用,豐富和提高自己的演唱。至今,陳澄不僅能即興反串京劇、越劇,滬劇、錫劇、揚(yáng)劇、黃梅戲等劇種的角色,更值得稱道的是在她參與創(chuàng)作的許多淮劇唱段中,總是或多或少地滲進(jìn)了這些兄弟劇種的元素。

由于能科學(xué)對(duì)待,陳澄在兩年之后漸漸走出了變聲期。她的演唱藝術(shù)走向了新的發(fā)展階段。

三、有的放矢,傳承淮劇傳統(tǒng)的精髓

任何戲曲劇種唱腔藝術(shù)的發(fā)展創(chuàng)新,都不能離開(kāi)本劇種的傳統(tǒng)與特色。淮劇在產(chǎn)生初期曾是以唱為主的戲劇,在發(fā)展豐富、逐步走向成熟以后,唱仍然是淮劇表演藝術(shù)的主要手段。淮劇唱腔極富地方特色,粗獷而有韻味,或剛勁、或委婉,擅長(zhǎng)抒情;唱詞通俗易懂,平仄上口;句式、板式富于變化,流暢動(dòng)聽(tīng)。大凡淮劇著名演員,十有八九都是以唱取勝。歷史上淮劇藝術(shù)流派紛呈、名家輩出,以流行區(qū)域不同,淮劇有南派(海派)、北派(本土淮劇)、東路、西路之分。以演員個(gè)人風(fēng)格區(qū)別,有筱派(筱文艷)、何派(何叫天)、馬派(馬麟童)、徐派(徐桂芳)、周派(周筱芳)、李派(李少林)、陳派(陳德林)等主要流派。在異彩紛呈的淮劇聲腔百花園里,陳澄根據(jù)旦行和自身演唱條件的實(shí)際,在充分把握本土淮劇藝術(shù)特色的基礎(chǔ)上,下苦功研習(xí)和掌握筱派和馬派(馬秀英)藝術(shù),而傳承和發(fā)展陳派(陳德林、黃素萍)藝術(shù)則貫穿于她藝術(shù)成長(zhǎng)的整個(gè)歷程之中。

“魯藝”的課程,讓陳澄對(duì)本土淮劇有了全面的了解和認(rèn)知。藝校三年級(jí)的時(shí)候,在蒯云霞老師的指導(dǎo)下,陳澄主演了傳統(tǒng)戲《金水橋》。《金水橋》是本土淮劇有代表性的保留劇目,此劇唱腔極具淮劇傳統(tǒng)特色,一向?yàn)橛^眾歡迎和喜愛(ài)。陳澄在劇中成功地飾演了銀屏公主,“綁子上殿”一折大段唱腔,陳澄唱得字正腔圓,韻味濃郁,受到觀眾一致稱贊。勤學(xué)苦練,使陳澄的藝術(shù)功力不斷長(zhǎng)進(jìn)。

藝校四年級(jí)時(shí),學(xué)校組織排練淮劇“九蓮十三英”中的骨子老戲《牙痕記》。這是筱派藝術(shù)的代表作。陳澄被分配擔(dān)任劇中女主角李氏,這正是筱文艷主演的角色,陳澄有了學(xué)習(xí)和把握筱派藝術(shù)的良機(jī)。但不可能請(qǐng)?bào)憷蠋煯?dāng)面指導(dǎo)怎么辦?陳澄找到筱老師的錄音,一遍遍地聽(tīng),一遍遍地揣摩,一遍遍地習(xí)唱。她終于逐步領(lǐng)略和把握了筱文艷清麗婉轉(zhuǎn)、韻律有致的演唱風(fēng)格;并對(duì)筱老師中年以后唱腔具有一種滄桑感有了自己特別的感受;同時(shí)她努力體驗(yàn)筱老師底蘊(yùn)深厚的過(guò)硬唱功,不是簡(jiǎn)單的模仿,而是要化為自己的演唱。《牙痕記》的排演取得了相當(dāng)?shù)某晒Γ瑢W(xué)校組織該劇到淮劇流行區(qū)域興化掛牌賣票演出,連演幾十場(chǎng),場(chǎng)場(chǎng)客滿。陳澄唱紅了興化,也被圈內(nèi)人士稱贊“表演人竅了”、“有角兒樣了”。

陳澄第二次主演《牙痕記》是從戲校畢業(yè)被挑選分配到江蘇省淮劇團(tuán)正式工作的時(shí)候。這一回,由于劇團(tuán)有老演員擔(dān)任李氏~角,陳澄被分配擔(dān)任顧鳳英一角,而顧鳳英恰巧是馬派藝術(shù)家馬秀英飾演過(guò)的角色。陳澄對(duì)蒼涼悲壯、氣勢(shì)豪邁的馬派藝術(shù)心儀已久,她就暗暗下決心抓住這次機(jī)會(huì)“吃透”馬派藝術(shù)。她一遍又一遍地對(duì)照錄音,琢磨馬秀英如何吐字、行腔、歸韻,形成獨(dú)特的演唱風(fēng)格:琢磨馬秀英如何時(shí)而旋律平行低迥,時(shí)而樂(lè)句音程跳躍,從而營(yíng)造跌宕起伏的宏

大氣勢(shì),琢磨馬秀英長(zhǎng)達(dá)15分鐘的清板如何唱得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)、張弛有致。陳澄對(duì)馬派藝術(shù)還有兩個(gè)特別感受,一個(gè)是吐字“噴口”很重,富有彈性;一個(gè)是不亂潤(rùn)腔,不瞎轉(zhuǎn)彎,保持淮劇剛勁質(zhì)樸的本色。這些,后來(lái)都“化”到了陳澄的演唱技巧之中,對(duì)陳澄獨(dú)特演唱藝術(shù)的形成有著很深的影響。

現(xiàn)在說(shuō)陳澄是淮劇陳派藝術(shù)最全面的傳人,應(yīng)該是沒(méi)有疑義的。從小耳濡目染,父母口傳身授,陳澄對(duì)陳派唱腔優(yōu)美流暢的旋律、剛?cè)峒鏉?jì)的風(fēng)格和那些“擻音”、“嗽音”、“膛音”等潤(rùn)腔技巧爛熟于胸。尤其是陳派藝術(shù)博采眾長(zhǎng)、自成一體的創(chuàng)新精神給陳澄以最深的啟示。她主演過(guò)《趙五娘》、“板橋應(yīng)試”、《天要落雨娘要嫁》、《閻惜姣》、《打金枝》、《雪梅奇緣》等多部陳派藝術(shù)代表作,展示了陳派藝術(shù)的風(fēng)采,也演出了自己的理解和新意。

四、融會(huì)貫通,獨(dú)樹(shù)一幟

陳澄由于得天獨(dú)厚的“家教”、系統(tǒng)的藝術(shù)傳習(xí)和對(duì)前輩大家的勤學(xué)、多思、苦練,形成了傳承淮劇傳統(tǒng)的扎實(shí)功力。同時(shí),她廣泛涉獵兄弟劇種唱腔音樂(lè)與歌曲的美聲、民族、通俗唱法,吸取多種藝術(shù)營(yíng)養(yǎng)。在這樣的基礎(chǔ)上,陳澄以自己特有的悟性,融會(huì)貫通,獨(dú)樹(shù)一幟,繼承和發(fā)展淮劇藝術(shù),逐步形威了有自己獨(dú)特風(fēng)格和富于藝術(shù)魅力的淮劇唱腔藝術(shù),并在淮劇《祥林嫂》、《太陽(yáng)花》、《一江春水向東流》、《嗩吶聲聲》、《王玉蓮*等多部新創(chuàng)劇目中成功塑造了祥林嫂、方大姑、素芳、柳葉、王玉蓮等人物的感人至深的音樂(lè)形象。陳澄的唱腔受到廣大觀眾的歡迎和戲迷、票友的追捧,已在省內(nèi)外廣泛流傳。《祥林嫂》中的唱段“天問(wèn)”,已風(fēng)靡全國(guó)。《太陽(yáng)花》中方大姑“哭兒”,“訓(xùn)子”等唱段在網(wǎng)上受到熱捧。戲迷和登門(mén)求教的青年演員們親切地把陳澄的淮劇唱腔稱為“澄腔”,這是對(duì)陳澄藝術(shù)創(chuàng)新的十分中肯的認(rèn)定和評(píng)價(jià)。

總結(jié)陳澄的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn),“澄腔”的藝術(shù)成就和藝術(shù)特色主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

1.在戲曲演唱中自覺(jué)研究和追求科學(xué)發(fā)聲。陳澄自幼有一副好嗓子,但到了變聲期遭遇突然變故。在父母親和老師的指導(dǎo)下,陳澄長(zhǎng)期堅(jiān)持學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)聲,這不僅使她安全度過(guò)了變聲期,而且經(jīng)過(guò)科學(xué)的訓(xùn)練使她的音域達(dá)到了兩個(gè)八度。如在《太陽(yáng)花》“哭兒”的一段【大悲調(diào)】中,音域就達(dá)到了兩個(gè)八度,陳澄演唱揮灑自如。這在戲曲演員中應(yīng)算是佼佼者。(有學(xué)者研究,在京劇里,老生用“嘎調(diào)”,使用13個(gè)音階。正旦戲中特殊的唱段,如《仕林祭塔》,使用音階也就15個(gè))

陳澄還研究和體驗(yàn)發(fā)聲的頭腔共鳴、胸腔共鳴與發(fā)聲相對(duì)應(yīng)的位置。根據(jù)她自己的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出發(fā)聲位置與演唱方法的對(duì)應(yīng)關(guān)系:靠前——一般用于花旦等表現(xiàn)年輕女性角色的演唱、出高音等;中間位置——~般用于青衣等表現(xiàn)沉穩(wěn)的中年女性角色的演唱以及歌曲中的通俗唱法等;靠后——一般用于老旦的演唱和歌曲中的美聲唱法等。

陳澄十分重視演唱中的氣息應(yīng)用。她用爬樓梯等方法增大自己的肺活量。她還有意訓(xùn)練“氣沉丹田”。她反復(fù)實(shí)驗(yàn)在演唱中保持氣息勻稱,聲音飽滿。在演唱音程跳動(dòng)較大的唱句時(shí),陳澄的體會(huì)是上下貫通一條線,以氣帶聲,以聲促腔,以腔傳情。

科學(xué)發(fā)聲至今是戲曲教育中的盲區(qū),在戲曲工作實(shí)踐中也少有專門(mén)研究。許多演員苦于不知道如何科學(xué)用嗓,如何保護(hù)嗓子,演唱不得要領(lǐng)甚至唱壞嗓子的比比皆是。所以,陳澄這方面的經(jīng)驗(yàn)是十分寶貴的。

2.繼承傳統(tǒng)、銳意創(chuàng)新,演唱方法新穎獨(dú)特。傳統(tǒng)淮劇的唱腔,大多用演員本色嗓音演唱,表現(xiàn)了淮劇質(zhì)樸、粗獷的傳統(tǒng)特色。對(duì)表現(xiàn)這種“原汁原味”,陳澄有很出色的體現(xiàn)和發(fā)揮。但她并不滿足于此,她要在兄弟劇種和姐妹藝術(shù)中吸取營(yíng)養(yǎng),使淮劇的唱法豐富和發(fā)展。她根據(jù)自己的條件,擴(kuò)大了唱腔的音域,糅進(jìn)了不同的方法和嗓音,增強(qiáng)了唱腔的表現(xiàn)力,形成了自己音色圓渾、韻味獨(dú)特的新唱法。在她的唱腔中,既可以聽(tīng)到淮劇傳統(tǒng)特色的“原汁原味”,又可以感覺(jué)到符合現(xiàn)代審美要求的多種藝術(shù)元素,這正是符合當(dāng)代觀眾所期望和要求的現(xiàn)代戲曲藝術(shù)。

3.善于以酣暢淋漓、極具氣勢(shì)的演唱,揭示人物的內(nèi)心世界,塑造具有感染力、沖擊力的戲劇人物的音樂(lè)形象。陳澄繼承和發(fā)展淮劇藝術(shù)傳統(tǒng),特別擅長(zhǎng)刻劃和塑造悲劇藝術(shù)形象。陳澄的代表作有《祥林嫂》、《太陽(yáng)花》、《一江春水向東流》等。在這些作品中,陳澄和編劇、作曲共同努力,都在劇中人物感情進(jìn)發(fā)的關(guān)鍵場(chǎng)次,編排了動(dòng)輒六七十句的大段唱腔,通過(guò)陳澄具有獨(dú)特風(fēng)格和方法的演唱,把淮劇的【淮調(diào)】、【大悲調(diào)】、【小悲調(diào)】等曲調(diào)的特有韻味表現(xiàn)得淋漓盡致,并且推向了表現(xiàn)力更豐富、情感更強(qiáng)烈的新的境界,使觀眾在強(qiáng)烈震撼中產(chǎn)生審美認(rèn)同和評(píng)價(jià)。

陳澄的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴。“澄腔”還需要從理論和實(shí)踐的結(jié)合上加以總結(jié)和研究。

愿“澄腔”更美麗、更流傳!