短時(shí)間宮腔填塞紗條在剖宮產(chǎn)術(shù)中應(yīng)用效果觀察

楊曉艷

剖宮產(chǎn)術(shù)是目前臨床上解決異常分娩的主要措施之一,但實(shí)施剖宮產(chǎn)手術(shù)后往往帶來手術(shù)并發(fā)癥[1]。剖宮產(chǎn)術(shù)中出血是臨床上產(chǎn)科常見的嚴(yán)重并發(fā)癥之一,也是造成孕產(chǎn)婦死亡的重要原因之一[2]。近年來,隨著剖宮產(chǎn)率的逐年升高,術(shù)后出血的并發(fā)癥也逐漸增多[3]。一旦術(shù)后出現(xiàn)了出現(xiàn)應(yīng)及時(shí)止血。臨床上常用的止血方法是藥物止血,對(duì)于臨床上出現(xiàn)嚴(yán)重出血的患者,在其他止血方法無效的情況下,如有必要應(yīng)進(jìn)行子宮切除,以利于挽救產(chǎn)婦的生命[4]。為探討和分析宮腔填塞紗條在剖宮產(chǎn)術(shù)中止血的臨床療效,本文通過回顧性分析具有完整臨床資料的2009年10月至2011年10月來我院進(jìn)行的剖宮產(chǎn)手術(shù)的患者,在藥物止血治療的基礎(chǔ)上采用宮腔填塞紗條進(jìn)行填塞治療取得了較為滿意的治療效果,現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2009年10月至2011年10月來我院進(jìn)行的剖宮產(chǎn)手術(shù)的患者50例,年齡26~38歲,平均31歲。無發(fā)現(xiàn)巨大兒、羊水過多、多胎妊娠、過期妊娠、妊娠高血壓綜合征、瘢痕子宮等出血的高危因素,也不存在凝血機(jī)制異常的產(chǎn)婦。孕次1~4次,平均孕次2次。產(chǎn)次1~3次,平均產(chǎn)次1.5次。分娩周期37~40周,平均39周。隨機(jī)分為對(duì)照組和觀察組兩組,每組患者有25例。25例對(duì)照組患者年齡26~37歲,平均年齡30歲。無孕次1~4次,平均2次。產(chǎn)次1~3次,平均1.5次。分娩周期37~40周,平均39周。25例觀察組患者年齡27~38歲,平均32歲。孕次1~4次,平均2次。產(chǎn)次1~3次,平均1.5次。分娩周期37~40周,平均39周。兩組患者在年齡、孕次、產(chǎn)次、孕周等方面差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均使用藥物進(jìn)行止血治療,在剖宮產(chǎn)術(shù)后給予米索前列醇片直腸給藥并且肌內(nèi)注射縮宮素進(jìn)行止血。觀察組在藥物止血治療的基礎(chǔ)上在術(shù)中使用宮腔填塞紗條進(jìn)行治療。剖宮產(chǎn)術(shù)中將紗條折疊填塞,不留空隙,尾端從宮頸口送入陰道,觀察無活動(dòng)性出血后,縫合子宮下段切口,術(shù)后加強(qiáng)抗感染,術(shù)后24 h取出宮腔紗條。觀察和比較兩組不同治療方法對(duì)剖宮產(chǎn)術(shù)后出血的臨床效果。

1.3 觀察指標(biāo) 觀察和比較兩組的術(shù)中出血量和24 h后的出血量。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理方法 對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)據(jù)錄入SPSS 12.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行t檢驗(yàn),差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

2 結(jié)果

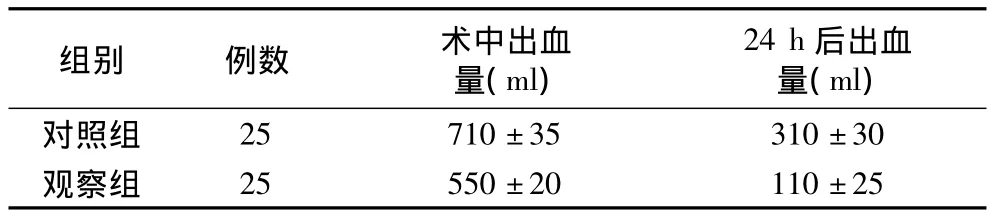

經(jīng)觀察和隨訪,對(duì)照組患者術(shù)中出血量為(710±35)ml,24 h后出血量為310±30 ml。觀察組患者術(shù)中出血量為(550±20)ml,24 h后出血量為(110±25)ml。經(jīng)t檢驗(yàn),兩組患者止血的療效差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組療效優(yōu)于對(duì)照組。具體情況見表1。

表1 兩組不同治療方法對(duì)剖宮產(chǎn)術(shù)中出血的臨床效果()

表1 兩組不同治療方法對(duì)剖宮產(chǎn)術(shù)中出血的臨床效果()

組別 例數(shù) 術(shù)中出血量(ml)24 h后出血量(ml)25 550±20 110±25 25 710±35 310±30觀察組對(duì)照組

3 討論

產(chǎn)后出血是臨床上的急癥之一,也是剖宮產(chǎn)術(shù)后最常見的并發(fā)癥。一旦出現(xiàn)了產(chǎn)后出血,采取確切有效的止血方法至關(guān)重要[5]。其中宮腔填塞紗條是臨床上常用的一種止血方法[6]。主要作用機(jī)制為通過填充紗條,刺激子宮體地感受器,通過大腦皮質(zhì)激發(fā)子宮收縮,紗條還有壓迫胎盤剝離面止血的作用。采用宮腔填塞紗條不僅可以爭取產(chǎn)后出血的搶救時(shí)間,還可對(duì)保留產(chǎn)后出血患者的生育能力具有重要的意義[7]。對(duì)于胎盤剝離后子宮下段收縮力差,出現(xiàn)彌漫性滲血的患者,尤其是前置胎盤術(shù)中的止血來所,宮腔填塞紗條止血是較為有效的方法。但在操作中應(yīng)注意宮腔紗條如果填塞不夠緊密或填塞不均勻,均能造成隱匿性的出血。如果取出紗條仍出血不能再行填塞止血。此外,進(jìn)行宮腔填塞紗條填塞時(shí)應(yīng)避免填塞時(shí)間較長,防止增加宮腔感染的風(fēng)險(xiǎn)。

[1] 束曉明,王海蓉,呂述彥.宮腔填塞與改良子宮捆綁術(shù)在剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血的療效觀察.西部醫(yī)學(xué),2009,(7):1111-1112.

[2] 周意園.剖宮產(chǎn)術(shù)中出血的宮腔填塞紗條臨床治療療效分析.中國民族民間醫(yī)藥,2011,3:61.

[3] 廖祖才.剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血采用宮腔填塞紗條止血235例分析.檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)與臨床,2011,17(9)2146-2147.

[4] 黃麗娟.宮腔填塞紗條治療剖宮產(chǎn)術(shù)中出血76例臨床分析.河南外科學(xué)雜志,2011,1(17):51-52.

[5] 張黎娟.宮腔填塞紗條治療剖宮產(chǎn)術(shù)中止血困難.中外醫(yī)學(xué)創(chuàng)新,2011,1(8):173-174.

[6] 李未華.宮腔填塞紗條治療剖宮產(chǎn)術(shù)中出血臨床分析.中國現(xiàn)代藥物應(yīng)用,2011,5(3):73-74.

[7] 宋月霞.宮腔填塞紗條在剖宮產(chǎn)出血中的應(yīng)用.中國醫(yī)療前沿,2011,10(6):51-52.