不同腦血管病患者腦微出血危險因素及患病率分析

關亞新 張忠敏 王海存

1 牡丹江醫學院紅旗醫院神經內科,黑龍江牡丹江 157011 2 牡丹江醫學院臨床學院,黑龍江牡丹江 157011

臨床上,腦微出血(CMB)指核磁共振梯度回波T2加權MRI序列在非腦溝區發現的低信號病灶,一般直徑大小在2~5mm之間。據國內外醫學界研究發現,CMB多存在于腦出血、腦梗死患者中,患病與高齡、高血壓、高膽固醇、腦白質病等因素密切相關[1]。目前我國對腦微出血病的研究尚未有大樣本的臨床實驗,因此對CMB的研究成果較少[2]。基于腦微出血與腦出血之間關系及其危險因素預測已成為腦血管病研究的熱點,本文筆者利用所在醫院豐富的臨床資料優勢,探討分析了 CMB在不同人群中的患病率及其危險因素,總結出一定的臨床意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2010年1月1日~2010年12月 31日我院收治的連續住院且資料完整的急性腦血病患者 380例,其中腦梗死300例,腦出血 42例,腦白質28例及TIA 10例;對比組150例。380例急性腦出血患者中男210例,女170例,平均年齡60.35歲;150例對比組中男70例,女80例,平均年齡61.26歲。實驗組與對比組之間差異無統計學意義。

1.2 方法

1.2.1 診斷標準參照 1995年第四屆全國腦血管病學術會議通過的《各類腦血管疾病的診斷標準》,主治醫生需詳細記錄患者的年齡、性別、煙酒史、心臟病及血壓血脂血糖史等情況。

1.2.2 診斷方法行MRI(包括核磁共振T2加權梯度回波序列)、頭顱MR血管造影或CT血管造影檢查。其中常規MRI檢查采用GE公司的1.5T。在CMB判定標準上,以核磁共振T2加權梯度回波序列中的W1序列表現出的直徑為2~5mm圓點狀低信號且周圍無水腫現象為標準。

1.3 統計學處理采用 SPSS16.0統計學軟件進行分析。以CMB為單變量,年齡、糖尿病史、腦梗死、腦白質等危險因素為自變量,先后進行單因素和多因素Logistic回歸分性腦微出血的危險因素。以P<0.05視為差異有統計學意義。

2 結果

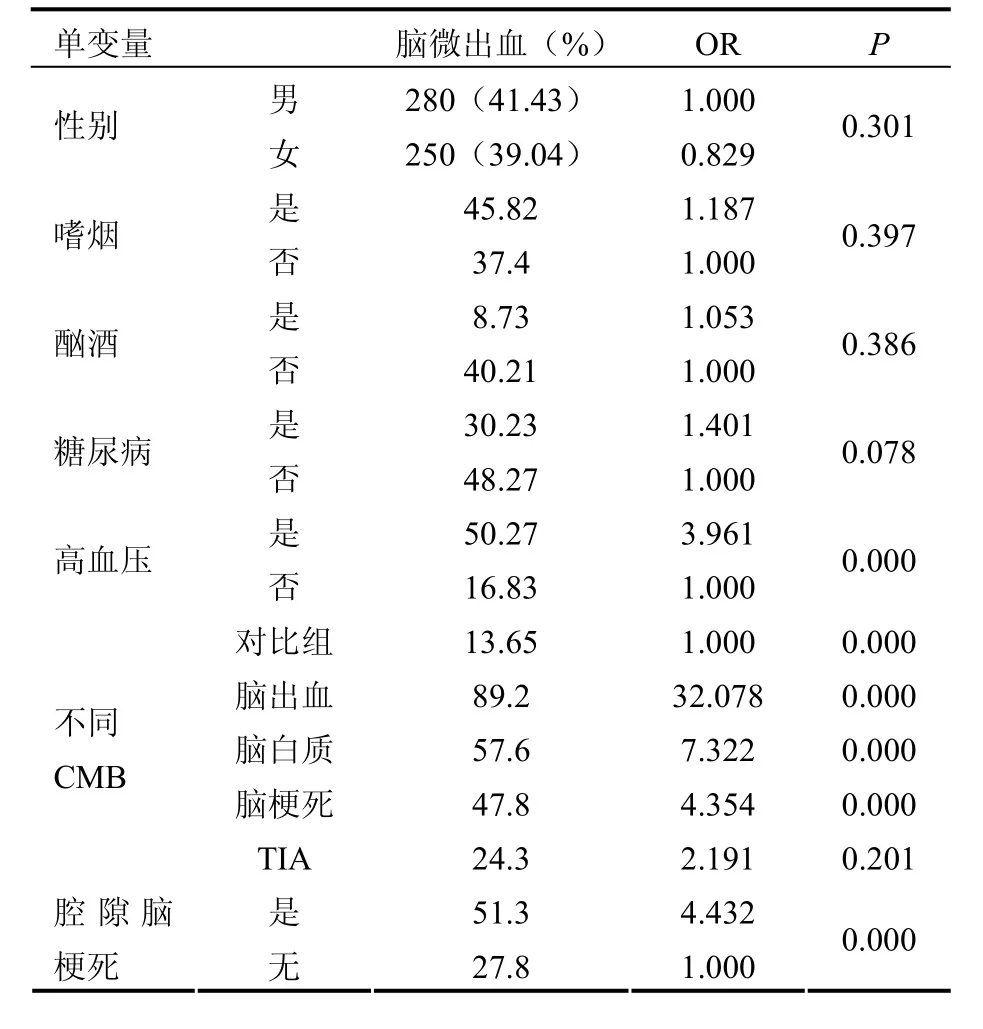

2.1 單變量Logistic回歸分析CMB危險因素結果由表1來看,不同CMB患病率顯著不同,其中糖尿病30.23%,高血壓50.27%,腦出血89.2%,腦梗死47.8%,腔隙腦梗死51.3%,腦白質57.6%,TIA 24.3%,而對比組僅為13.65%,差異明顯,具有顯著的統計學差異(P<0.05)。

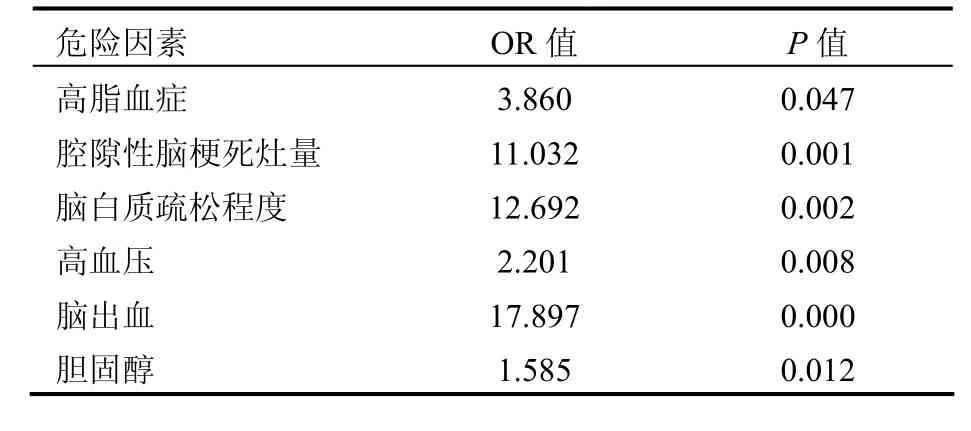

2.2 多變量Logistic回歸分析CMB危險因素結果如表2。

表1 CMB患病率及其危險因素單變量Logistic回歸性分析(部分)

表2 CMB危險因素的多變量Logistic回歸性分析結果

3 討論

3.1 CMB發病機理及檢測CMB發病多源于基底節或皮質下白質纖維透明變形的微動脈破裂,紅細胞溶解破壞的產物含鐵血黃素逐漸被巨噬細胞吞噬而致。急性期紅細胞中的去氧血紅蛋白和亞急性期、慢性期所含的含鐵血黃素由于均體現為順磁性物質,因此能夠吸引局部磁力線造成局部磁場不均勻致使信號丟失,這也是為什么GRE掃描才能檢測出常規MRI技術難以檢測到CMB的原因。CMB磁共振與病理研究發現,GRE所見低信號病灶對腦實質中充滿鐵血黃素的吞噬細胞有關。Ueno H等[3]通過對死于腦出血的 12例患者的尸檢病理研究發現,GRE掃描低信號與直徑<200μm的血管破裂及血管周圍含鐵血黃素沉積存在著一定的關系。這一結果進一步驗證了 GRE檢測所證實的低信號病灶與腦實質中充滿含鐵血黃素的吞噬細胞有關。目前,對不同CMB危險因素的臨床研究主要通過應用作為一種新的影像學技術的GRE序列掃描來發現。

3.2 相關危險因素與 CMB的關系通過多變量Logistic回歸性分析發現,腦出血、腦白質、高血壓、腔隙性腦梗死以及高膽固醇、低密度脂蛋白水平等與CMB有密切關系。通過表1發現,腦出血與CMB關聯性最為明顯,腦出血患者CMB患病率高達 89.2%,高于范慧敏等[4]。其次是高血壓,患病率達到50.27%。Igase M等[5]對17例腦出血研究的集中分析,其 CMB平均患病率僅為59.8%。分析原因可能與樣本基礎信息如年齡、并發癥、腦白質病等比例不等有關,此外亦不排除本文研究的腦出血患者樣本量小導致主觀選擇性問題。亦有研究發現,CMB與腦出血、腔隙腦梗死以及腦白質病是共存的,即CMB數量與腦白質病嚴重程度及腦梗死數量存在關系[4]。本文研究腦白質病的CMB患病率達到57.6%,Logistic回歸性分析發現腦白質病是CMB的兩種小血管病高度趨同,表明二者存在之間關系。腔隙性梗死患者CMB患病率高達 51.3%,考慮到腔隙性梗死在缺血性卒中亞型的 CMB發生率中最高,王保成等[6]研究也暗示腔隙性梗死的嚴重程度與CMB呈正相關。

總的來看,在腦微出血的患病率中,腦出血、腦梗死和腦白質病患者的腦微出血患病率相對最高,而在相關的危險因素中,高血壓病、腦梗死、腦白質病及高膽固醇是最為常見的危險因素,因此在腦微出血病理研究和預防中應尤為關注以上一些因素。

[1]王本國,林棉,楊楠,等.不同腦血管病患者腦微出血的患病率及其危險因素分析[J].中國神經精神疾病雜志,2011(5):303-304.

[2]Jeon SB,Kang DW,Cho AH,et al.Initial microbleeds at MR imaging can predict recurrent intracerebral hemorrhage[J].J Neurol,2007(4):508-512.

[3]Ueno H,Naka H,Ohshita T,et al.Association between cerebral microbled on T2-weighted MR images and recurrent hemorrhagic stroke in patient treatd with warfarin following ischemic stroke[J].AJNR Am J Neuroradiol,2008(8):1483-1486.

[4]范慧敏,張微微,黃永華,等.缺血性腦血管病患者腦微出血的危險因素及其對認知功能的影響[J].中國腦血管病雜志,2011(3):125-127.

[5]Igase M,Tabara Y,Igase K,Asymptomatic Cerebral microbleeds seen in healthy subjects have a strong association with asymptomatic lacunar infarction[J].Circ J,2009(3):503-533.

[6]王保成,姜曉東,郎鐵成,等.腦微出血與腦出血國際腦血管雜志[J].2010(6):423-425.