新生代的苦悶和改變

張墨寧

成長(zhǎng)于農(nóng)村、脫離了土地、從學(xué)校直接進(jìn)入工廠,渴望在城市中完成身份轉(zhuǎn)換,新工人中具有相對(duì)完整教育經(jīng)歷的群體正沿著這樣的生活路線逡巡。他們的教育資本來自于父輩們外出打工的反哺,被寄予改變家族命運(yùn)的希望,最終卻仍然無法擺脫底層身份。

然而,他們又與上一代有所不同,他們沒有艱難而隱忍的勞作體驗(yàn)和生活閱歷,讀書帶給他們更多的是較高的自我期許。教育程度卻不足以徹底改變命運(yùn)、成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)先分享者。當(dāng)80、90后成為新工人的主體部分,他們注定要比老一代的打工者更加深切地感受到落差。

“野夫刀”和他的20萬

中專學(xué)歷的“野夫刀”是鄭州富士康的一名員工,2004年畢業(yè)于老家一所不知名的技校,學(xué)的是鉗工。他稱自己為“久經(jīng)考驗(yàn)的二代農(nóng)民工”,這個(gè)網(wǎng)名源于他鐘愛的一句唐詩“野夫怒見不平處,磨損胸中萬古刀”。讀技校的幾年,大約是他人生中最充滿希望的時(shí)候,老師常常說“你們這個(gè)是最掙錢、最有前途的專業(yè)”。“那時(shí)候讀的書也都是風(fēng)花雪月、勵(lì)志名言之類的,總之就是一些讓人更加自我沉醉的東西。”他說,出了校門才知道,老師根本就是在“吹牛”,學(xué)校里教的那些東西早就被淘汰了,和工廠的工作風(fēng)馬牛不相及。

剛出校門,幻想就被打破了。17歲的他自信滿滿只身去了上海,到江南造船廠應(yīng)聘車工,那是他理想的工作環(huán)境,大企業(yè)、高收入。“你見過房子那么大的車床嗎?還應(yīng)聘車工。”“野夫刀”說,人家撂下這句話,正眼都不看他。遭到打擊后,他決定放棄高要求,去深圳做普工,剛開始的時(shí)候每個(gè)月收入不過幾百元,前后換了好幾份工作。其間,技校的老師曾給他打電話,讓他幫忙招生,“野夫刀”一口回絕:“你別再畫餅了。”

“以前工資低,但還能感覺到尊嚴(yán),現(xiàn)在連自尊都沒有了。”2010年,他跳槽到了煙臺(tái)的富士康。幾年下來,他發(fā)現(xiàn)自己完全不屬于城市,以前想的是再也不回農(nóng)村了,現(xiàn)在唯一的動(dòng)力就是攢錢。“有了錢才有臉回家,才能蓋夢(mèng)想中的農(nóng)家小院”,“野夫刀”這樣規(guī)劃自己的未來,這也是他幾次想辭職不干但仍在堅(jiān)持的原因。他的目標(biāo)是20萬,目前才存了9萬元。這讓他感到沮喪,“建設(shè)用地的費(fèi)用一直在漲”,他不知道即使攢夠錢,還能不能順利蓋房、結(jié)婚。

“野夫刀”的經(jīng)歷與分散于全國(guó)大小工廠的新生代農(nóng)民工并無不同,他們即便受過職業(yè)教育或者有更高的學(xué)歷,在流水線上的日常生活中,依然在重復(fù)上一代的宿命,苦悶、冰冷的工作環(huán)境讓他們不堪重負(fù),達(dá)觀者也只是以頻繁跳槽的短工化態(tài)度“用腳投票”。他們經(jīng)歷了從農(nóng)村到城市的短暫夢(mèng)幻,最終卻發(fā)現(xiàn)農(nóng)村才是更具幸福感的安身之所。

教育并沒有帶給他們過多的學(xué)歷優(yōu)勢(shì),在全球產(chǎn)業(yè)鏈低端的生產(chǎn)體制中,學(xué)歷很少能夠?qū)?yīng)相當(dāng)?shù)募t利,正如媒體曾經(jīng)報(bào)道的深圳富士康招聘的大學(xué)生,經(jīng)常被當(dāng)作普通操作工來使用,大學(xué)生通常以“儲(chǔ)備干部”名義招進(jìn)來,要求從普通員工做起,但何時(shí)“儲(chǔ)備”結(jié)束卻沒有明確規(guī)定,這實(shí)際上就是將大學(xué)生當(dāng)農(nóng)民工使用。這種窘境使得一些大學(xué)生“儲(chǔ)備干部”看不到前程,從2001到2008年,這個(gè)群體多達(dá)6000多人。

然而,他們畢竟已經(jīng)與上一代的農(nóng)民工有所不同,教育沒有帶給他們文化意義上的知識(shí),而更多是城市生活的體驗(yàn)和平等觀念的建立。當(dāng)他們的內(nèi)心體驗(yàn)得到群體呼應(yīng)、在維權(quán)中實(shí)現(xiàn)自組織的時(shí)候,就會(huì)迸發(fā)出更多的自我效能感。

集體行動(dòng)的主角

“新生代農(nóng)民工在學(xué)校中所學(xué)到的知識(shí)、技能在生活和工作中的體現(xiàn)極其有限,真正發(fā)生作用的是他們對(duì)城市生活方式的認(rèn)同和新的社會(huì)關(guān)系的建立。這潛在地提升了農(nóng)民工維權(quán)行動(dòng)的能力。”清華大學(xué)社會(huì)學(xué)系教授郭于華說。

“野夫刀” 就曾經(jīng)參與過煙臺(tái)富士康的一起爭(zhēng)取權(quán)益。去年,這家工廠決定加薪,但是2月份和3月份進(jìn)廠的人加薪額度不同,相差150元,而且沒有年終獎(jiǎng)。在一次員工大會(huì)上,“野夫刀”和其他一些3月份才進(jìn)廠的工人表示不滿。“一開始大家沒有那么激動(dòng),后來一個(gè)義警指著我罵‘再喊一句就弄死你。”“野夫刀”說,那名義警正要走過來打人的時(shí)候,大家沖上去把他摁在地上打了一頓。事態(tài)由此激化,“野夫刀”號(hào)召大家走出車間。事件平息后,大部分人的工資漲了,但不包括“野夫刀”。回想起自己的那一次經(jīng)歷,他覺得有些后怕,因?yàn)楫?dāng)時(shí)工會(huì)主席揚(yáng)言要抓人。“我怕事情鬧大,覺得胳膊拗不過大腿,但我還是覺得很有意義,以前在歷史書上看到的罷工,都是很正義的事情。”他說。

近幾年,新生代農(nóng)民工為主導(dǎo)的抗?fàn)幵诙鄠€(gè)城市出現(xiàn)。2010年以來發(fā)生的抗?fàn)幚顺笨梢钥醋?0、90后的新生代農(nóng)民工成為主導(dǎo)力量的標(biāo)志,雖然他們爭(zhēng)取利益的行為更多是基于對(duì)當(dāng)前生活的不滿,很難說教育程度的提高直接導(dǎo)致了維權(quán)自覺,但與第一代農(nóng)民工直接從泥土中來的狀況相比,他們的教育背景變化的確是形塑從“農(nóng)民”到“工人”身份認(rèn)同的關(guān)鍵。

知識(shí)化與改變

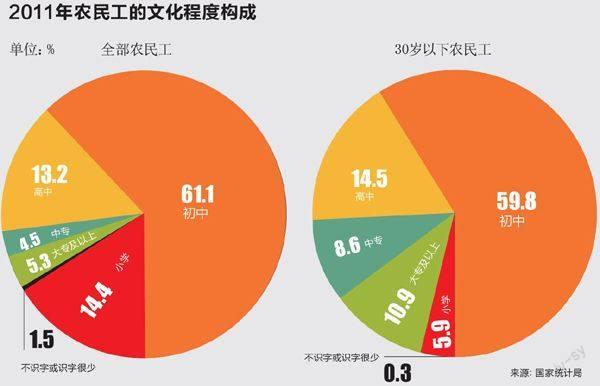

國(guó)家人口計(jì)生委發(fā)布的《中國(guó)流動(dòng)人口發(fā)展報(bào)告2011》顯示,新生代農(nóng)民工受教育水平明顯提高,大學(xué)生所占比例超過5%。教育產(chǎn)業(yè)化的大潮為他們提供了知識(shí)化的可能性。

郭于華所在的課題組曾對(duì)這一群體進(jìn)行過長(zhǎng)期、廣泛的調(diào)查。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從受教育年限來看,新生代農(nóng)民工的平均受教育年限是10.7年,遠(yuǎn)高于老一代農(nóng)民工的8.6年。他們當(dāng)中接受過高中、中專、技校及大專、自考本科等中高等教育者的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于老一代農(nóng)民工。新生代中有40.2%的人是在學(xué)校畢業(yè)的當(dāng)年就進(jìn)入企業(yè)工作,遠(yuǎn)高于老一代農(nóng)民工6.6%的比例。新生代農(nóng)民工在從學(xué)校畢業(yè)后第二年進(jìn)入企業(yè)的比例也達(dá)到15%。這一部分的新生代農(nóng)民工在進(jìn)入企業(yè)前,很難有機(jī)會(huì)參加一個(gè)完整周期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

“工人要求的是增加工資,而不是補(bǔ)發(fā)被克扣的工資。這表明,新生代農(nóng)民工的訴求開始發(fā)生變化。”郭于華說。

課題組對(duì)近兩年發(fā)生的11起爭(zhēng)取權(quán)益?zhèn)€案進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn),農(nóng)民工的年齡和教育結(jié)構(gòu)的構(gòu)成不同,導(dǎo)致他們?cè)跔?zhēng)取權(quán)益時(shí)的訴求產(chǎn)生較大差異。在那些以新生代農(nóng)民工,特別是受過中高等教育的新生代農(nóng)民工為主的工廠中,會(huì)明確提出建立工資調(diào)整制度和完善工會(huì)制度的要求。而在那些老一代農(nóng)民工仍占相當(dāng)比例或者新生代農(nóng)民工的文化程度主要為初等教育的工廠中,通常只是為了要求補(bǔ)發(fā)被克扣的工資或者要求企業(yè)遵守政府規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn),或其它勞動(dòng)權(quán)益的規(guī)定。

“新工人與傳統(tǒng)體制聯(lián)系較弱,與老工人的自尊不同,他們對(duì)于在新體制中改善自身地位更有自信。為此可能與傳統(tǒng)的管理方式發(fā)生沖突,他們深知改革對(duì)自身地位是有利的。”中國(guó)勞工關(guān)系學(xué)院教授馮同慶說。

雖然新生代的集體行動(dòng)仍然是以勞資糾紛為主,但在與資方爭(zhēng)取權(quán)益中,新生代農(nóng)民工意識(shí)到了工會(huì)組織的重要性。因此,在爭(zhēng)取權(quán)益中,新生代農(nóng)民工通常會(huì)提出建立工會(huì)或者改組工會(huì)的訴求。然而在工會(huì)職能弱化的情況下,勞資雙方的緩沖地帶很難建立,盡管工會(huì)直選在深圳、杭州等地已經(jīng)進(jìn)入實(shí)踐階段,與2007年以前能否成立工會(huì)都是一個(gè)問題的狀況相比,現(xiàn)在已經(jīng)有很大的進(jìn)步,但距離真正意義上的作為工人利益代表的工會(huì)組織還很遠(yuǎn)。

除了政策空間的限制,新工人本身的原子化狀態(tài),使他們更多面臨生存壓力和對(duì)于前景的迷茫。一旦成為打工一族,就很難有接受再教育的機(jī)會(huì)。北京一家勞工NGO打工藝術(shù)文化博物館為打工者提供了電腦技能、法律知識(shí)和社區(qū)調(diào)查方法三門課程。但目前只有20個(gè)人,曾經(jīng)一度有一半工友流失。工作人員呂途說,很多人半途離開是“因?yàn)闊o法忍受長(zhǎng)時(shí)間沒有工作”。

在原子化狀態(tài)下,知識(shí)化的新工人更多是對(duì)個(gè)人生活和工作處境的掙扎,即使偶爾在以集體面貌出現(xiàn)的行動(dòng)中,他們的訴求也局限于利益和工廠管理層面,而并非對(duì)整個(gè)勞資分配體系的對(duì)抗,只是作為一個(gè)員工,而非群體中的一分子。然而,隨著中國(guó)高等教育和職業(yè)教育的普遍化,更多的新工人將完成教育水平的升級(jí),他們對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)分配體制或許將發(fā)生更大的沖擊。

因此,讓工會(huì)組織回歸本位、真正代表工人利益,使勞資雙方能夠在法律框架內(nèi)有序展開博弈、取得利益平衡,是保障工人合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)公正的當(dāng)務(wù)之急。