走出反腐敗“灰色地帶”

郝吾輩

“在某月某日之前上繳非法所得的,可免予追究”、“將禮金打入廉政賬戶的,不視為受賄”……隨著反腐敗力度的不斷加大,像這樣的介乎于情理與法理,黨紀與國法之間的“灰色地帶”越來越多地進入人們的視野,并在一些腐敗案件中凸顯出來,引發社會的普遍關注。

西部某市2010年專項治理干部“收紅包”時規定:凡是在某月某日前主動上交“紅包”,一律從寬處理,不搞“黑名單”,不搞“秋后算賬”。對心存僥幸,過了“寬限期”仍拒不申報的,下決心查處。當地黨報描述當時的情景稱:“隨著期限的逼近,官場一度人心惶惶。多數干部存在顧慮:‘會不會是引蛇出洞?‘主動交代了,怕是今后要秋后算賬喲?‘再觀望下吧,有可能只是搞一陣風似的運動呢……”

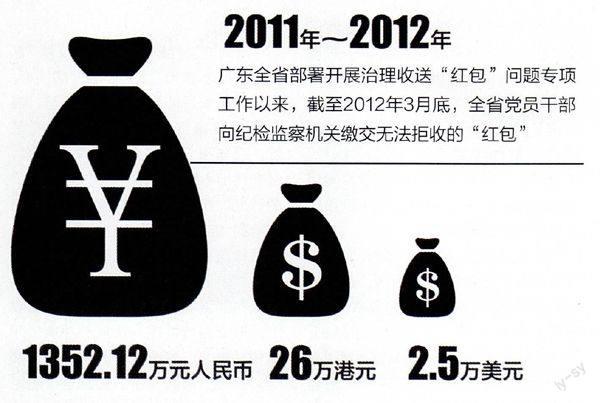

強大的“攻心”戰略,輔以“約談”重點崗位干部和公布舉報電話,加上查辦一些典型案件作“示范”,一些干部開始陸續向組織“交心”,僅一年半時間內,全市公務人員就上繳紅包1.08億元,有的一筆“紅包”就達數十萬,所有主動上繳“紅包”的干部無一被追責。

對于這種整頓吏治的方式,輿論明顯分野。支持者認為,對于“紅包”這種普遍性存在的問題,必須尊重現實,設置“寬限期”有利于教育和挽救更多的干部;反對者認為,反腐敗就是要防微杜漸,樹立“零容忍”的理念,不能對干部搞“法外開恩”。

非常之時非常之法

非常之法往往出現于非常之時,用于解決非常之事。“灰色地帶”身后的背景是中國反腐敗的嚴峻形勢。中共17大報告甚至首次出現了黨與腐敗“水火不相容”這樣的鏗鏘之詞,既顯示了執政黨面對腐敗的堅決態度,也說明了反腐敗斗爭的長期性、復雜性、艱巨性。

中紀委新聞發言人在年初的新聞通氣會上坦言:“這些年我國發展迅速,社會經濟活動急劇增加,一些地方、部門和領域腐敗現象仍然易發多發,尤其是腐敗活動向一些關鍵領域滲透、向一些社會領域擴散,傳統領域腐敗案件居高不下,教育、醫療、社會保障、環境保護等領域腐敗案件逐漸增多,腐敗案件類型、性質和作案手段等出現新變化。”

從民眾的感受來說,腐敗現象幾乎滲透進了社會的各個領域,各行各業都有自己的“靠山吃山,靠水吃水”的尋租方式:醫療系統吃藥品回扣,教育系統靠教育生財,新聞媒體搞“有償新聞”或“有償不聞”……一些腐敗高發行業,比如房地產行業的“潛規則”甚至連貪官都感到害怕。因受賄1500多萬被判死緩的重慶市規劃局原副局長梁曉琦,在其懺悔書中坦言,房地產領域的“潛規則”讓他感到“恐懼”,“非常懼怕”,“心理承受著巨大壓力”。為擺脫這種恐慌,梁曉琦甚至多次醞釀調離規劃局副局長這一“肥缺”。 他說:“有人勸我留在規劃局,不要脫離為官主戰場。實際上,我心里非常懼怕留在那個崗位上。我很清楚按那種搞法早晚會出事。”

腐敗的無孔不入,社會各行業的大面積淪陷,民眾似乎對腐敗越來越麻木,人人深受其害,但又深陷其中,大家痛恨腐敗,更痛恨自己沒有腐敗的機會,腐敗在某種程度上已深入了每個人的生活。類似的情況曾出現于20世紀60年代至70年代初的香港,賄賂公行,貪腐成風。當時一名叫韓德的警司曾有一段著名的供詞:“貪污在香港警察隊伍中已成為一種生活方式,就像晚上睡覺,白天起床、刷牙一樣自然。”

面對社會性的潰敗,如果僅靠“零容忍”的態度和“水火不容”的決心,沒有實事求是的態度和政治智慧,很可能導致唐吉珂德大戰風車似的尷尬。近年來全國醫療系統腐敗大案、窩案層出不窮,其根源在于“以藥養醫”的體制。醫生的工資與業績捆綁,藥商給的“回扣”成為其工資的一部分,從法律層面講,這是把每個醫生都推向了“商業賄賂”的境地。這種“法不責眾”的困境使各地在查處醫療腐敗時,都面臨著情理與法理的沖突:嚴格依法辦事,可能全市的醫療專家都會被抓完,醫院某些科室甚至可能短期內癱瘓。很多情況下只有“抓大放小”,公布一個期限,主動退贓的免于處罰。同樣的沖突也出現在上個世紀的香港,1974年香港廉政公署成立后,嚴懲警察腐敗,3年間抓了200多名警員,最終導致1977年香港警員上街游行沖擊廉署。在此壓力下,港督當夜頒布特赦令,要求廉署對1977年10月1日前的貪污行為停止追究。

一個人出事是個人問題,一群人出事是制度問題。在制度未能根本性改變的轉軌時期,廉政賬戶、退贓免責等反腐敗“灰色地帶”必然有其存在的合理性和空間。

廉政賬戶之惑

浙江省寧波市在原市委書記許運鴻等多名主要官員因腐敗被查處后,于2000年初在全國首先推出了廉政賬戶“581”(諧音“我不要”)。官員將收受的禮金存入銀行專用賬戶,繳款人在填寫“現金繳款單”時可以不署本人姓名和單位名稱,繳款后由銀行提供“繳款回執”,凡持有該賬戶“繳款回執”的,可視作主動拒禮拒賄。

“廉政賬戶”問世以來,來自理論和實踐的質疑就始終沒有停息。一方面是不少省市紛紛建立“廉政賬戶”,認為給官員提供一條自覺自動放棄腐敗,改過自新的渠道;另外一方面,福建、黑龍江等省市經過實踐,又宣布撤銷“廉政賬戶”,認為容易成為腐敗分子的“擋箭牌”。作為非常時期特殊的反腐手段,廉政賬戶的尷尬顯而易見。

首先是缺少法律依據,有違法律面前人人平等的法治精神。廉政賬戶是專門針對公務人員的,官員在收受賄賂后,看似多了一條退路,實際上是比其他人多了一次免于刑事追究的“福利”。按照這種邏輯,對于盜竊他人財物者,是否也可以專門設立一個“賬戶”給其一次不追究刑事責任的機會?我國目前還不存在全國統一的廉政賬戶制度,現行廉政賬戶制度都是省、市紀檢監察部門制定的,這就存在一個問題:同樣是在中國,有些省、市的國家工作人員受賄后將賄賂款存入廉政賬戶可以不追究刑事責任,而有些省、市的國家工作人員卻沒有這項“福利”,這種適用法律不統一的現象與法治國家相矛盾。

其次,作為特殊手段的“廉政賬戶”往往只有在特殊時期能發揮作用,反腐效能具有階段性、運動性、短期性特點,往往是伴隨著大案、要案、窩案的查處,對干部群體形成震懾效應的結果。從沈陽“慕馬案”被查處后的2001年8月10日兩個月時間里,沈陽 “廉政賬戶”猛然進賬400多萬元。

最為突出的問題是“廉政賬戶”在實踐中容易成為腐敗分子“保護傘”。原重慶高速公路集團北方分公司總經理羅某利用職務之便,共收受他人財物85.7萬元,法院近日以受賄罪判處其有期徒刑8年。經查,羅某一邊受賄,一邊主動上交一些紅包,2001年至2008年,羅某向公司累計上交“紅包”10.09萬元。2011年7月,集團公司紀委下發了廉潔自律的通知,號召干部職工將無法退還的禮金存入單位的廉政賬戶,羅某又主動上交了3.5萬元。像這樣一邊往廉政賬戶交“小錢”,一邊收“大錢”,出事后拿廉政賬戶當“擋箭牌”,期望減輕罪行的案例層出不窮。

厘清反腐敗“灰色地帶”

有關部門曾多次強調,反腐敗斗爭將是貫穿于改革開放全過程的長期歷史任務,必須做好打持久戰的思想準備,不能急于求成,不能期望速戰速決、畢其功于一役。換句話說,中國當前的轉型是“改革”而不是“革命”,不單需要打破舊體制的勇氣,更需要建設性的智慧,有時還需要一定程度妥協,以換取社會的進步。對于反腐敗的“灰色地帶”,簡單地否定或奉為圭臬均非現實理性的選擇。應認清其作為特殊時期“權宜之計”的本質,卸掉它所承載的過重的人為負擔,作為實現階段性目標的手段,加以規范完善,讓它能夠合理、適度地發揮其真正的功能。

比如,對于廉政賬戶,必須實行實名制,堵塞其“不記姓名”漏洞。由于“不記姓名”,在腐敗案件中,存在借他人的“廉政賬戶”繳款憑證為己用的可能,增大了查處腐敗案件的難度;改變廉政賬戶存款“不記來源”的缺陷,必須說明賄賂款物來源。不說明贓款來源,在實踐中就成了一筆糊涂賬。官員要么以此次受賄行為的上繳說成彼次,要么以收受此人賄賂的上繳說成彼人,或以部分退贓的存單來掩蓋全部犯罪事實;明確上繳廉政賬戶的期限,防止官員聽到“風聲”后再存錢。可參照國務院辦公廳《關于黨和國家機關工作人員在國內交往活動中收受的禮品實行登記制度的規定》,收到禮品一個月內登記上交。明確公務人員收到紅包或禮金后一月內上繳廉政賬戶的,可以不追責。

對于在反腐行動中劃定“免責期”應進一步規范,防止濫用使官員產生“永遠可以下不為例”的錯覺,徹底喪失反腐非常手段的公信力和威懾力。目前,各地“免責期”確有濫用的情況,清理官員在煤礦參股,劃定一個日期,在此前自動退出的不追究;清理官員辦企業,同樣設有“免責期”;清理收紅包,又給干部一個改正的期限……似乎對官員總要網開一面,只有實在“不識相”的才會成為倒霉蛋。對于這樣的妥協與讓步,有人往往會拿香港當年廉政風暴時,對警察“大赦”一事說事,但這樣的非常手段在香港歷史上,只有一次。此后,廉政公署對于貪腐查處,絕對是“零容忍”,沒有任何商量的余地。

需要明確的是,再怎么厘清、規范和完善反腐敗“灰色地帶”,其本質都是特定階段的特殊手段。從世界歷史看,反腐敗的根本還是要以法律約束權力,將權力“關進籠子”,解決分權制衡和權力監督的問題。如果始終把特殊當作普遍,將非常當正常,河上明明有橋,卻非要摸著石頭過河,最后的結果就是“群眾已經過了河,領導還假裝在河里摸石頭”。