中德遭受貿易壁壘差異性的原因分析

——基于出口價格與數量的對比

李秀芳

(天津財經大學 經濟學院,天津 300222)

自2001年加入WTO以來,中國出口貿易迅速發展,到2009年中國成為世界第一出口大國。與此同時,世界各國針對中國的貿易壁壘也頻頻出現,據WTO數據統計,1995—2011年間,中國共遭受世界各國反傾銷案件853例,占總數4 010例的1/5多。然而,1995—2011年間,德國共遭受世界各國反傾銷案件91例,僅是中國853例的1/9。為什么中德出口規模相當,遭遇的貿易壁壘卻相差巨大呢?從中德比較看,德國對實現中國出口貿易的可持續發展有什么借鑒意義呢?本文試從出口價格與出口數量的視角進行中德比較分析。現有研究大部分集中在貿易價值量分析,本文進一步將貿易價值量細分為出口價格與出口數量兩個維度,進行結構分析。本文作這樣的假設:中國與德國出口價值量均為10美元;進一步,引入出口價格與出口數量兩個維度:中國出口價格是1美元/件,出口數量是10件;德國出口價格是10美元/件,出口數量是1件;中德在出口價值量上相同,但結構不同,德國是“高價低量”,中國是“低價高量”;顯然,德國的貿易方式更容易避開貿易壁壘,而中國更容易成為貿易壁壘的青睞對象。

一、相關文獻評述

第一類文獻研究中國出口遭受貿易壁壘的原因,其中以反傾銷的研究為重點。如Bown和McCulloch[1]、李坤望和王孝松[2]等。與這些研究不同,本文從中德對比的角度,探討中國遭受貿易壁壘的原因。

第二類文獻有關出口價格的理論分析。Krugman開創的新貿易理論中提到了產品的絕對價格,但是決定貿易發生的是市場規模與多樣化偏好,對產品絕對價格沒有太多關注[3]。Melitz開創了新新貿易理論,解決了哪些公司出口的問題,但是問題在于公司以什么價格出口產品呢[4]?Schott認為分工更多發生在產品內,而不是產品間,即在同一產品內部,還存在不同品質的產品,自然同一產品的價格也存在差異,因此公司出口產品的價格決定成為一個理論問題[5]。Baldwin和Harrigan利用美國出口數據,根據相關理論論證了出口產品價格與地理距離之間的關系[6]。Bernard等進一步利用美國公司出口數據,研究了美國出口公司產品價格 (FOB價格)與傳統引力模型解釋變量之間的關系,印證了相關的理論分析[7]。本文分析了中國與德國出口產品價格與相關變量之間的關系,并進行比較分析,從而豐富了這類文獻。

第三類文獻有關引力模型。以往引力模型的被解釋變量是貿易總量,受近期新新貿易理論發展的影響,引力模型的被解釋變量得以擴展,Helpman等[8],Bernard等分析了地理距離等因素對貿易是否發生即貿易廣度與貿易量多少即貿易深度的影響;Baldwin和Harrigan則進一步研究了地理距離等變量對是否貿易、貿易數量與貿易價格的影響,這樣就將傳統引力模型的被解釋變量擴大為產品廣度、數量與價格三個方面。本文基于引力模型的最新進展,研究中德出口產品價格的影響因素及其差異性,豐富了相關的研究。

根據上述分析,總結得出以下命題:

命題1:中國出口產品價格低于德國,數量高于德國。

命題2:隨著地理距離增加,中國出口產品價格下降,德國出口產品價格上升。

命題3:中德兩國出口方式不同,中國為低價高量,德國為高價低量。

二、實證方法與數據

本文首先采用指標對中德出口產品價格與數量進行比較,然后利用引力模型對出口產品與數量的影響因素進行分析。

1.比較指標

Xchina,Xgermany分別代表中國與德國出口產品的數量或者價格;顯然rx指標范圍在 (-1,1)之間,無論兩國出口產品價格或數量的絕對差異有多大,最后通過式 (1)計算進行數據壓縮;而且由于該指標是一個比值,因此可以進行跨年份和跨產品的疊加。

2.計量模型

回歸計量模型如下式所示:

式 (2)中,lnxik表示進口國i進口六分位HS92版本產品k的價格或數量;角標為i的變量表示只和進口國相關的變量,包括地理距離等;uk表示僅和產品相關的固定效應;vik表示其它隨機影響因素。式 (2)和以往引力模型最大的區別在于被解釋變量,傳統的引力模型被解釋變量是貿易流量;這里被解釋變量是出口產品的價格或者數量。在實證分析部分,本文將用式(2)分別對中國和德國數據進行回歸,從而計量證明兩國貿易方式的差異性。

3.變量、指標、數據來源和統計分析

表1列出了式 (2)所有變量的統計分析。lnp,lnq是被解釋變量,其它變量是解釋變量。樣本數1和均值1,均是德國指標相關情況;樣本數2和均值2均是中國情況。樣本基本單位是某一年中國/德國對某國出口一種HS六分位產品。數據跨度為1995—2009年。從統計分析看,德國出口價格均值為2.49,高于中國出口價格均值1.82;德國出口數量均值1.58低于中國出口數量均值2.21,初步展現了兩國出口產品價格與數量的差異性。那么均值差異性是否具有統計顯著性呢,為此我們引入計量分析,結果匯總在第三部分。

表1 變量、指標、來源及其統計分析

三、實證結果

1.指標分析結果

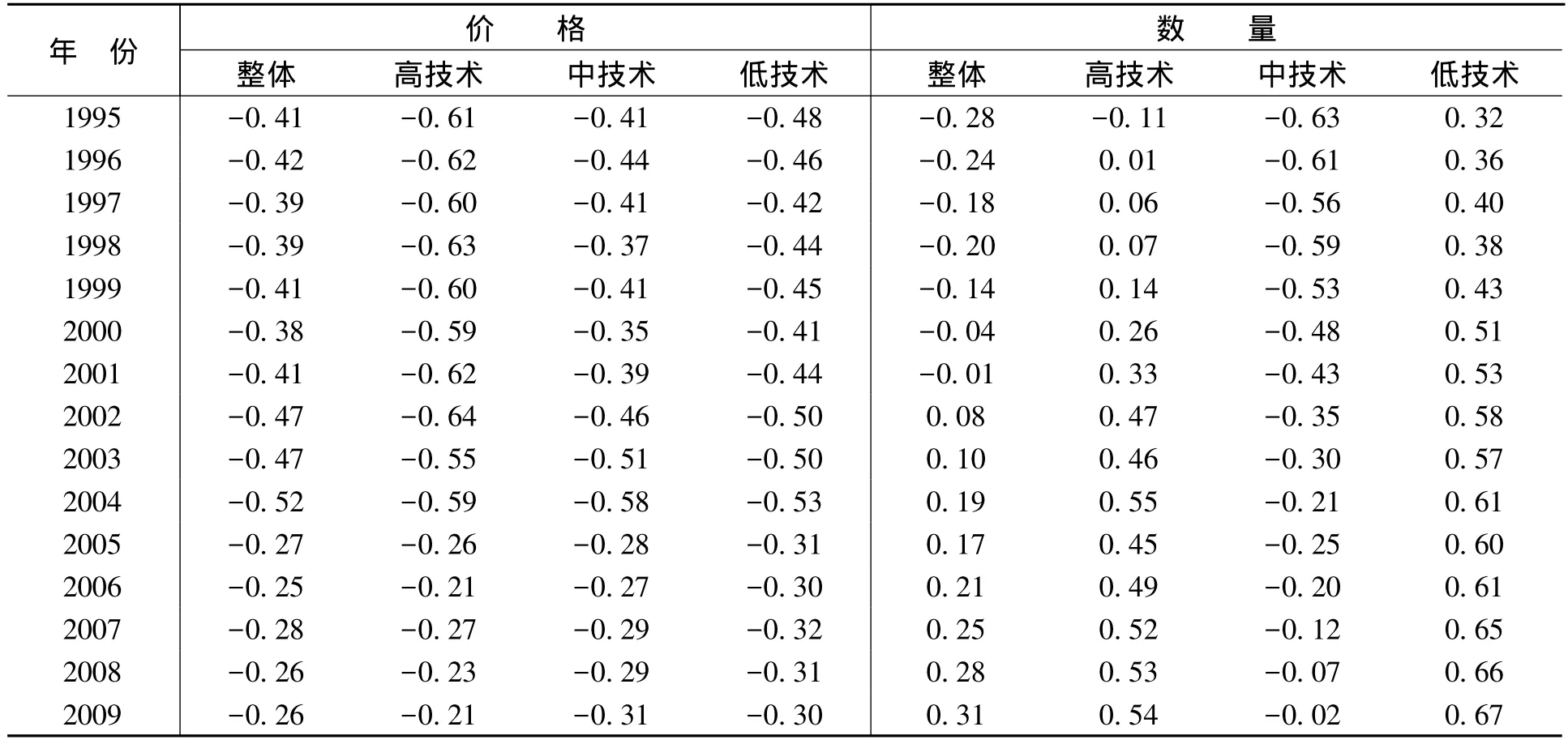

表2匯總了式 (1)計算各類產品比較指標的平均值,其中產品技術分類標準來自Lall[9]。

表2 中德出口產品價格、數量指標比較結果

首先,從價格指標看,從1995—2009年間,價格均值始終為負,說明中國出口產品價格始終低于德國出口產品價格;三類技術類型產品的中國出口價格均低于德國,特別是高技術產品差距較大。其次,從數量指標看,入世前中國出口產品數量小于德國;入世后,中國出口產品數量迅速超過德國,而且有增大的趨勢;在高技術產品和低技術產品上表現尤為突出。總起來看,中國出口價格低于德國出口價格,中國出口產品數量至少不低于德國出口數量。從而印證了命題1的正確性,說明兩國出口方式的巨大差異性。

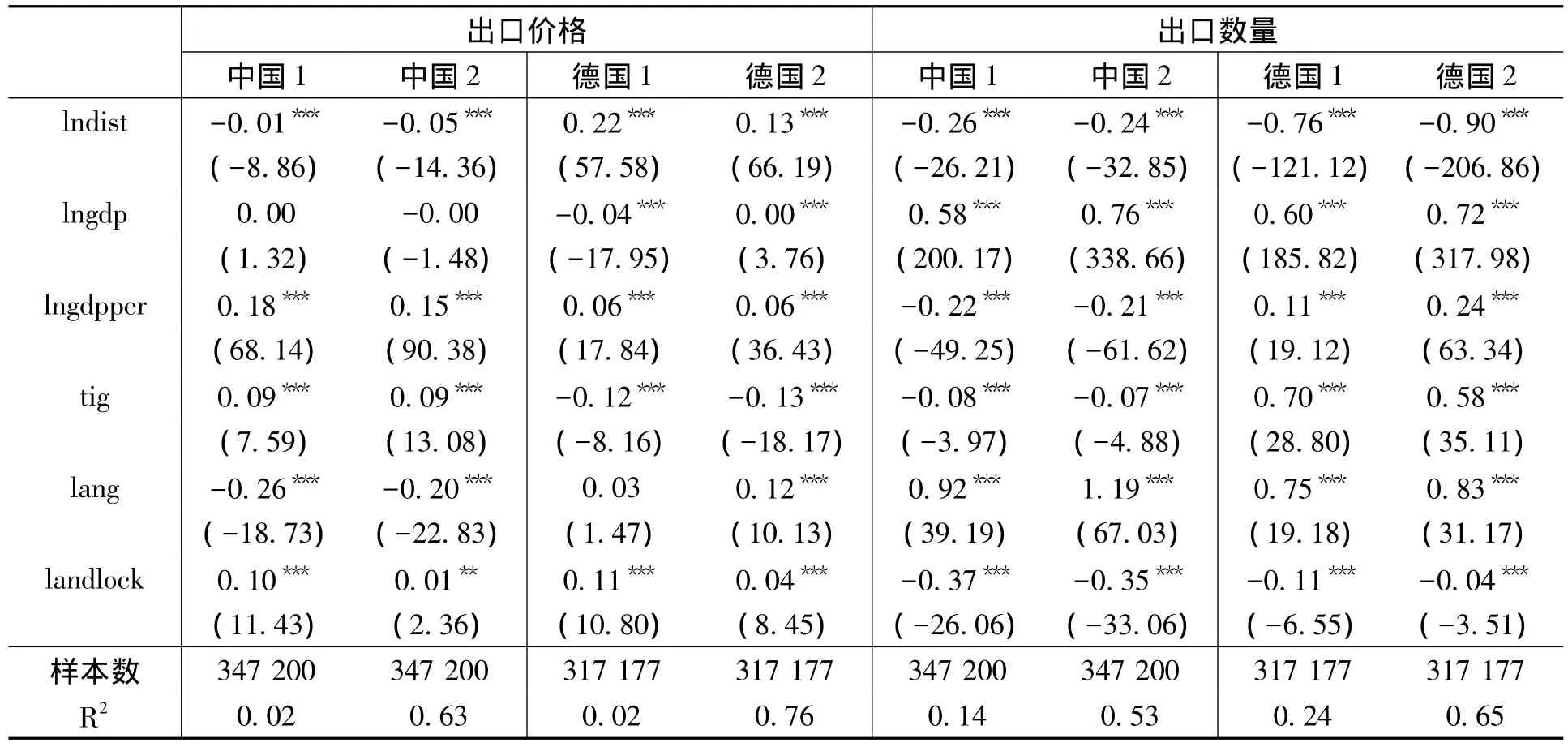

2.計量回歸結果:2009年樣本

指標分析發現中德出口方式不同,中國出口價格低數量高,德國出口價格高數量低,這意味著中國是以低價取勝,德國是以高價取勝,接下來利用引力模型對這一結論給出計量證明。利用2009年樣本回歸,分析中德兩國出口數量、出口價格差異性,結果如表3所示。

表3 2009年中德出口產品價格、出口數量影響因素差異性分析

從表3可以看出,左半部分被解釋變量是出口價格,右半部分被解釋變量是出口數量。其中回歸1是2009年混合數據回歸,沒有加入產品虛擬變量;回歸2加入了產品固定效應。重點關注變量lndist。

首先,關注出口價格的回歸。在中國樣本中,兩種方法lndist的系數均顯著為負,說明隨著距離增加,中國出口價格減少,是典型的低價模式;在德國樣本中,lndist的系數顯著為正,說明隨著距離增加,德國出口價格上升,是典型的高價模式,從而證明了命題2。其他變量,lngdp顯著為負,lngdpper顯著為正。表征貿易成本的變量lang、tig、landlock在中國與德國的樣本回歸中符號均相反,說明貿易成本對中德兩國出口價格影響機制相反,這與地理距離是一致的。總起來看,中德出口產品價格對距離的反應差異性說明中國的“低價”和德國的“高質”特點。其次,分析關于出口數量的回歸,重點關注lndist回歸系數。一個顯然的結論是,中國出口產品數量對距離的反應彈性小于德國的反應彈性,這說明在貿易成本增加相同的情況下,中國出口數量減少量要遠低于德國出口數量減少量。這從計量上證明了中國出口的“高量”與德國出口的“低量”特點。

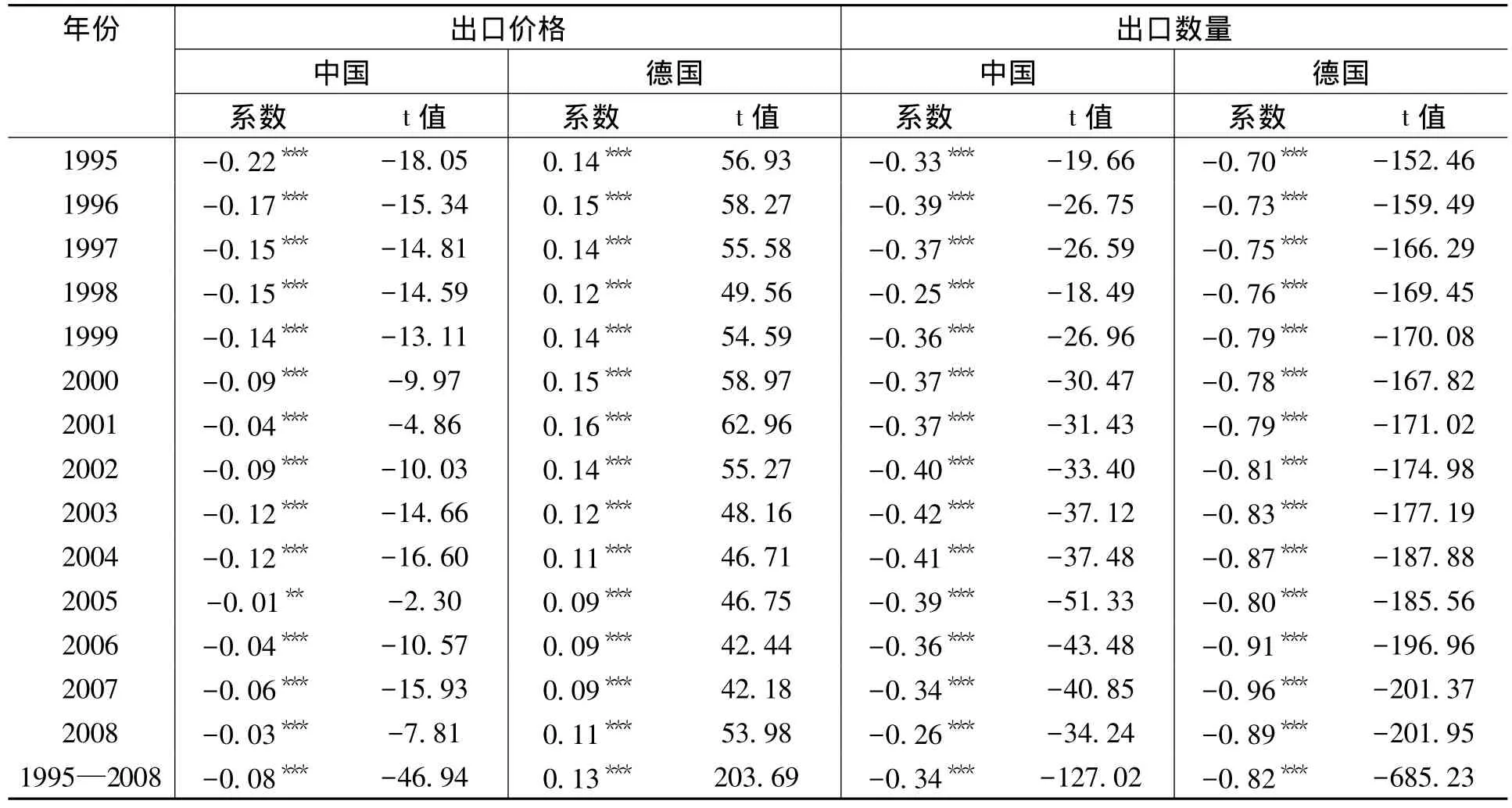

3.穩健性檢驗:不同樣本回歸結果

上述回歸都是在2009年樣本數據基礎上,為了檢驗結論的穩健性,我們以各年度數據為基礎進行進一步回歸分析,考慮到篇幅因素,表4只匯報了地理距離回歸系數和t值。從表4可見,對出口價格回歸中,1995—2008年各年度以及整體中國系數均為負值,德國均為正值,說明各年度中德出口價格對地理距離的反應彈性存在差異性;出口數量回歸中,中國反映彈性要明顯弱于德國,說明各年度中國出口數量對地理距離作用反映較低,進一步印證了中國“量高”特點。總起來看,各年度數據回歸結果進一步印證了2009年基本回歸結果,說明本文結論在各年度均成立,是穩健的。

表4 不同年份數據回歸結果

四、結論與政策含義

本文研究具有如下幾個特點:

第一,與流行的中印比較不同,本文從中德比較視角分析中國出口面臨的問題。

第二,本文從數量與價格視角進行比較分析。現有的貿易分析大多集中在貿易價值量的總體分析,本文進一步將價值量分解為數量與價格兩個維度,為理解比較分析提供了新的維度。

第三,本文利用1995—2009年六分位HS編碼數據進行實證分析,數據較新、較細。

第四,本文利用最新發展的引力模型進行計量分析。近期新新貿易理論廣為流行,在實證領域,一個重要的問題是對引力模型進行擴展,分析產品價格、產品數量與引力模型解釋變量的關系,從而擴展了引力模型的被解釋變量。

近年來伴隨中國出口規模擴大針對中國貿易摩擦不斷出現,2007年金融危機后,中國更成為全球貿易保護主義的頭號青睞對象。相比之下,作為與中國出口規模相當的德國卻極少遭到貿易壁壘。中德兩國遭受貿易壁壘存在較大差異性。本文從出口價格與出口數量對比的角度分析造成這一差異性的原因。利用1995—2009中德兩國HS92版本六分位出口數據,基于引力模型,進行實證分析。結論發現,中國出口價格遠低于德國;出口數量遠高于德國;中國出口價格對地理距離回歸為負,德國為正;中國出口產品數量對地理距離反應彈性低于德國;這說明中國出口是以低價高量取勝,德國出口是以高價低量取勝,這是兩國遭受貿易壁壘差異性的根源。

本文的政策含義主要體現在如下幾個方面:

第一,政策目標要從規模導向轉為質量導向。長期以來,為了拉動就業和經濟增長,政府通過各種政策促進投資,增加經濟規模,特別是各級政府為了獲得GDP快速增長的政績,熱衷那些“立竿見影”的投資大、規模大的項目,當然這些努力促成了世界第二的經濟規模發展成就,但同時也將經濟增長質量、長期可持續發展置于相對次要位置。在開放條件下,這種強調規模的經濟增長方式表現為出口價格低、品質低和數量高。相比較而言,德國的經濟規模和出口規模也較高,但主要依靠高品質、高價格產品的支撐,而非低層次產品的數量。因此,借鑒德國經驗,政策導向應從以往的規模激勵轉變為質量激勵。

第二,從宏觀上看,提升產品質量一方面要加大技術和人力資本投入,另一方面要加強要素市場化建設,促進要素價格市場形成機制建設,提升資本、勞動、土地和環境價格,迫使企業轉型。產品質量提升來自于要素投入提升,增加勞動者收入,提升勞動者素質,增加研究開發水平和深度,通過稅收、補貼等政策鼓勵企業在要素投入的質量方面下功夫。同時,要加快要素價格市場化建設,加大工人在工資談判中的力量,實現資金價格利率市場化,提升工業用地價格,加大環境污染懲罰力度,從而在根本上杜絕企業通過壓低、盤剝要素價格來實現出口競爭力的做法。

第三,從微觀上看,加快中國本土企業的品牌建設是長期艱巨任務。中國和德國盡管出口規模接近,但從微觀上看,德國出口規模的支撐是一批具有國際知名度的大企業的高品質、高價格的產品;而中國出口規模支撐則是大量外資企業以及一批中小企業的低品質、低價格的產品。中國開放30多年來,也很少誕生具有國際影響力和號召力的本土品牌。因此,借鑒德國企業經驗,發展一批具有國際品牌的本土企業是長期任務。

[1]Bown,C.P.,McCulloch,R.U.S.Trade Policy toward China:Discrimination and Its Implications[R].Paper for Presentation at the PAFTAD 30 Conference at the East-West Center in Honolulu,2005.

[2]李坤望,王孝松.申訴者政治勢力與美國對華反傾銷的歧視性:美國對華反傾銷裁定影響因素的經驗分析[J]. 世界經濟,2008,(6):3-16.

[3]Krugman,P.R. Increasing Returns, Monopolistic Competition,and International Trade[J].Journal of International Economics,1979,9(4):469-479.

[4]Melitz,M.J.The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J].Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[5]Schott,P.K.Across-Productversus Within-Product Specialization in International Trade[J].The Quarterly Journal of Economics,2004,119(2):647-678.

[6]Baldwin,R.Harrigan,J.Zeros,Quality and Space:Trade Theory and Trade Evidence[R].NBER Working Paper No.13214,2007.

[7]Bernard,A.B.,Jensen,J.B.,Redding,S.J.,Schott,P.K.The Margins of US Trade[R].CEP Discussion Paper No.906,2009.

[8]Helpman,E.,Melitz,M.,Rubinstein,Y.Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes[J].Quarterly Journal of Economics ,2008,132(2):441-487.

[9]Lall,S.The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,1985 -1998[R].QEH Working Paper Series No.44,2000.

[10]殷書爐,張瑜.全球經濟失衡下中國貿易政策的選擇[J]. 云南財經大學學報,2011,(3):72-79.