農田水利建設的財政投入及機制創新——以H省L縣為例

張碩輔 陳海晏

(湖南農業大學,長沙 410128)

近年來,國家財政對農田水利基礎設施建設投入的力度逐步加大。“九五”期間全國水利建設總投資為2133億元,“十五”期間為3625億元,而“十一五”期間約為7000億元。其中,中央水利投資達到2934億元。2011年,黨中央、國務院把農田水利建設擺在了更為重要的位置,中央一號文件提出:要把農田水利作為農村基礎設施建設的重點任務,突出加強薄弱環節建設,要建立水利投入穩定增長的機制。農田水利建設迎來了新的發展機遇。H省L縣位于長江以南,是武陵山片區區域發展與扶貧攻堅規劃縣之一,總人口110多萬,農業人口近百萬,是全國千億斤糧食增產工程示范縣,全縣耕地總面積80多萬畝,其中水田約50萬畝。全縣現有中型水庫2座,總容量超過10000萬m3;小型水庫150座,總庫容量6000多萬m3;有大小山塘58000多處,各種灌排渠道8000多公里,可蓄引提水量35000萬m3;大型灌區1處,中型灌區2處,有效灌溉面積35萬畝;固定提灌站和水輪泵的使用,增加有效灌溉面積10.8萬畝;河壩2613座,供水能力12767萬 m3。

一、農田水利建設的財政投入分析

(一)投入總量分析

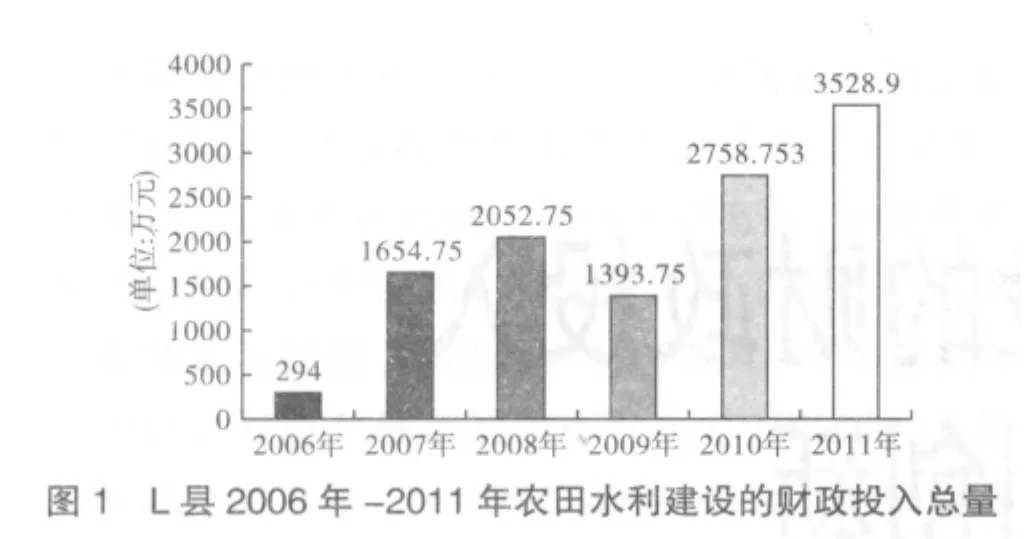

1.投入總量實現突破性增長。L縣2006年-2011年農田水利建設的財政投入總量為11682.903萬元。從圖1可以看出,除2009年有所下降外,其余5年都在遞增,特別是2011年中央一號文件出臺后達到3528.9萬元,比2009年增加了2135.15萬元、是2006年的12倍多。可見,隨著國家和地方各級政府財力的增長和對農田水利建設越來越重視,2006年以來農田水利建設的財政投入總量大幅度增長。

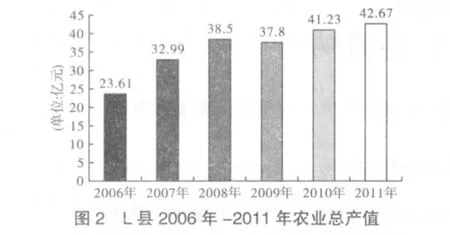

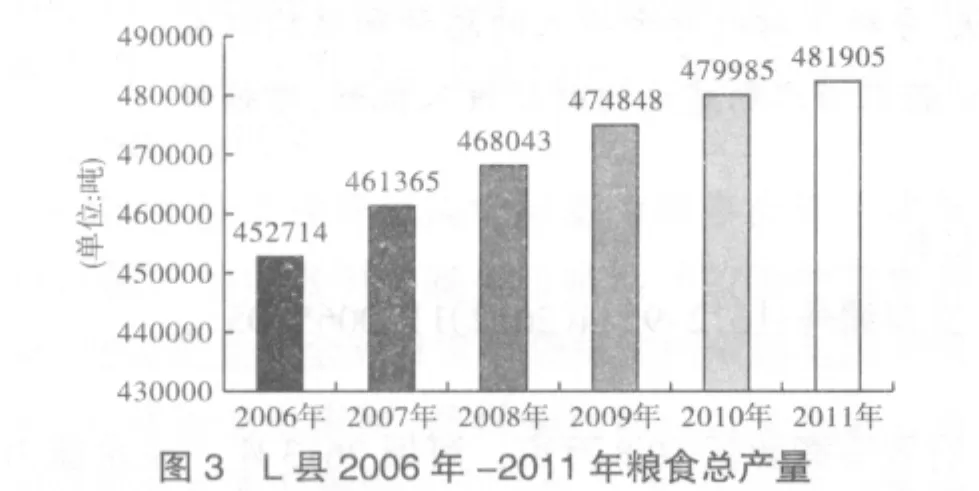

2.投入效益實現重大提升。從圖2和圖3可以看出,L縣2006年-2011年的農業總產值和糧食總產量總體上呈增長趨勢。農業總產值除2009年比2008年有所下降外,其余5年都在逐年增長,2011年比2006年增加了19.06億元,增長率達到80.73%。糧食總產量2011年比2006年增加了29191噸,增長了6.4%。

從圖1、2、3可以看出,L縣近6年來農田水利建設的財政投入不斷加大,農業總產值整體水平不斷上升,有效促進了農業的發展;糧食總產量逐年遞增,確保了糧食安全和穩定供應。同時也可以看到,當2009年農田水利建設的財政投入下降時,農業總產值也隨著下降。因此,必須繼續堅持加大對農田水利建設的財政投入。

(二)投入結構分析

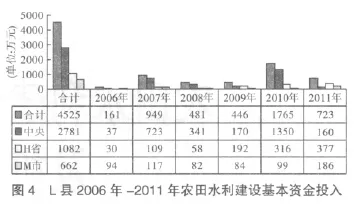

1.農田水利建設基本資金投入結構分析。從圖4可以看出,L縣2006年-2011年農田水利建設基本資金的投入總額為4525萬元,其中2006年161萬元、2007年949萬元、2008年481萬元、2009年446萬元、2010年1765萬元、2011年723萬元,財政投入極不穩定、波動較大。從投入層次來看,中央、H省、M市分別投入2781萬元、1082萬元、662萬元,中央財政投入占61.46%,是L縣農田水利建設基本資金投入的主要來源。

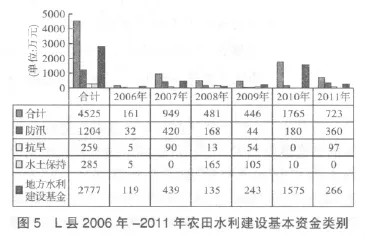

從圖5可以看出,L縣2006年-2011年農田水利建設基本資金投入明顯不平衡,防汛資金、抗旱資金、水土保持資金、地方水利建設基金分別為1204萬元、259萬元、285萬元、2777萬元,最多的地方水利建設基金占61.37%,最少的抗旱資金只占5.72%。造成這種不平衡的主要原因是地方水利建設基金與防汛、抗旱和水土保持資金的投入相比,更容易產生效益,更容易體現政績。

2.農田水利建設專項資金的投入結構分析。L縣2006年-2011年農田水利建設專項資金投入共計7157.903萬元,主要分為小型農田水利建設、小型病險水庫除險加固和山塘清淤等三類專項資金。

(1)小型農田水利建設專項資金。從表1可以看出,2006年-2011年間,投向L縣小型農田水利建設的財政資金總額是1984萬元,其中中央和H省級資金分別占了總資金的56.4%和41.94%,說明小型農田水利建設的投入是以中央和省級資金為主。2008年由于南方冰災,L縣小型農田水利設施受損嚴重,災后重建加大了投入,達到了1003萬元,但隨后3年逐步回落,可見小型農田水利建設專項資金投入隨意性大、沒有呈現穩定的增長趨勢。

(2)小型病險水庫除險加固專項資金。2006年-2011年,L縣小型病險水庫除險加固專項資金共投入4435萬元。2006年—2010年L縣有7座小型病險水庫進行了除險加固,共投入2275萬元,投入標準為325萬元/座,其中中央投入225萬元、H省、M市各投入40萬元,L縣投入20萬元,分別占70%、12%、12%、6%。2011年L縣納入小型病險水庫除險加固項目專項資金投入的水庫共8座,按270萬元/座投入,共投入2160萬元。可見,小型病險水庫除險加固得到了中央至地方各級政府的高度重視,投入的總量多、投入面不斷擴大,逐步形成了以中央財政為主、地方財政為輔的投入格局,但民眾參與度不高。

(3)山塘清淤專項資金。據不完全統計,L縣有山塘5.7萬余口,淤積較多,毀損廢棄嚴重。L縣從2010年開始實施山塘清淤項目,2010、2011年H省、L縣兩級財政共投入738.903萬元,發揮了顯著的帶動效應。以2010年為例,山塘清淤專項資金投入共633.413萬元,其中H省和L縣兩級財政合計投入為234.003萬元,占36.94%;由農民“一事一議”折資折勞的資金為399.41萬元,占到投入總量的63.06%。由此看來,財政投入資金起到了較好的引導作用,以較少的資金投入帶動了廣大民眾的參與。

?

二、農田水利建設財政投入機制的缺陷

綜上所述,從L縣農田水利建設的財政投入可以看到,近6年來不斷上升,農田水利建設取得了一定的成績,但財政投入效益不佳,投入產出比不高,財政投入機制還有缺陷。

1.尚未形成穩定的增長機制。2006年-2011年,L縣農田水利建設的財政投入總體上呈增長趨勢,但從中也可以看到財政投入存在不穩定性,2009年比2008年下降了659萬元。以2010年為例,財政投入山塘清淤專項資金234.003萬元、小型病險水庫除險加固專項資金568.75萬元,只能滿足部分項目需要;小型農田水利建設專項資金僅191萬,由于對末級渠系和田間工程等小型農田水利建設投入明顯不足,整個L縣有40%以上的農田得不到有效灌溉,仍然“靠天吃飯”。2010年農田水利建設財政共投入2758.753萬元,僅占L縣財政總收入82887萬元的3.32%,遠遠不能滿足農業生產的需要。

2.缺乏科學的管理機制。通過調查發現,L縣農田水利建設的財政投入資金多頭管理,使用分散,投入結構不合理。L縣農田水利建設資金來源渠道包括水利基本建設資金、國家特大防汛抗旱補助經費、小型農村公益設施建設資金、農業綜合開發資金、國家商品糧基地縣建設資金、發展糧食專項資金等十余項。這些資金分別由水務局、農業局、林業局、農業綜合開發辦、糧食局、大灌區管理局、財政局等多個部門管理,各類資金缺乏統籌安排,各自為戰,項目安排比較分散,難以形成合力,建設標準和資金補助標準不統一,工程建設存在質量不高、設計過于保守等問題,降低了財政投入的綜合效益。

3.沒有形成引導機制。“兩工”①“兩工”是指農村義務工與勞動積累工。政策取消以前,農田水利的建設與維護,除靠政府少量的財政投入外,主要是靠“兩工”政策鼓勵、引導群眾投工投勞和自籌資金。隨著取消農民“兩工”的政策逐步落實到位,農民每年投工投勞修水利數量銳減,農田水利建設的組織、投入等變得十分困難。據對L縣的調查,農民投工投勞還不到“兩工”政策實施時的1/10。以農民投工投勞、籌資為主的農田水利建設投入機制已經被打破,新的鼓勵農民投工、投勞的引導機制尚未完全形成。

4.尚無完善的監督機制。在農田水利建設項目上,各部門單位大多是自定自管自驗,集決策、執行、監督于一體,存在明顯的弊端。從L縣的調查來看,主要表現在幾個方面:一是投入使用不太規范,農田水利建設的財政投入規劃不科學,建設過程中調整、變化規劃的現象比較常見;二是投入效益難以保障,沒有形成有效的財政投入效益考核、評價和監督機制,項目建設存在使用周期短、效益低等現象;三是投入問責機制不全,農田水利建設的財政投入的權、責不平衡,資金的使用監督有待加強。

三、農田水利建設財政投入機制創新的對策建議

(一)加大財政投入力度,建立資金穩定增長的保障機制

建立穩定增長的農田水利建設的財政投入保障機制,要從資金來源、投入力度等方面不懈努力。

1.確保預算內資金穩步增長。中央應根據實際情況加大對農田水利建設的預算內固定資產投資比例,確保中央財政用于農田水利建設的資金與整個財政支出保持同比增長,并逐步實現中央預算內對農田水利建設的投入維持在一個穩定上升的水平上。各級地方政府應切實承擔起農田水利建設的主要責任,把農田水利建設資金納入同級財政預算,并根據收入增長的實際情況,不斷增加對農田水利建設的補助預算,逐步形成適度規模。

2.確保專項資金穩步增長。按照“統一規劃、部門指導、中央補助、地方負責、統一標準”的原則,專項支持農田水利建設。從L縣的情況來看,2006年以來小型農田水利建設、小型病險水庫除險加固、山塘清淤等專項資金投入后產生了良好的效益。因此,中央和地方政府應大幅度增加農田水利建設補助專項資金規模。中央財政要繼續加大專項資金的投入,使其與國家財政預算內基本建設支出的增長速度一致。地方財政要按照財政收入增長比例優化支出結構,擴大對農田水利建設專項資金的投入。

3.確保土地出讓收益到位。從2011年7月1日起,各級政府在扣除土地出讓收益的相關支出項目后,嚴格按照10%的比例計提農田水利建設資金。各級政府要采取嚴格的措施,確保土地出讓收益能夠足額提取到位,且要確保土地出讓收益如實用于農田水利建設。由于東部沿海地區與西部地區之間、城市與農村之間,各地政府土地出讓收益規模與承擔的農田水利建設任務的不對稱性,中央應建立更加科學的調節機制,集中一部分土地出讓收益,主要用于支持糧食主產區和中西部不發達地區發展農田水利。

(二)創新財政投入管理,建立科學規范的管理機制

要努力探索建立符合市場規律的現代農田水利建設的財政投入項目管理體系,使財政投入資金和其他生產要素得到科學、高效的配置利用。

1.科學劃分權責。堅持中央統一領導、充分發揮地方主動性、積極性的原則,堅持事權財權匹配的原則,逐步調整完善農田水利建設的事權財權。一是明確各級政府的供給職責。受益范圍遍及全國的大型農田水利建設設施,應由中央政府提供;受益范圍主要是地方的農田水利建設設施,應由相應層次的地方政府提供。二是明確各級財政的支出職責。中央財政應主要負責全局性、戰略性的跨省大型農田水利建設的投入;省財政主要負責在省級范圍內及一些跨市的大、中型農田水利建設投入等;市級財政主要支持市區劃內的農田水利建設投入;縣級財政的主要職責是加強縣內中小型農田水利建設、縣轄河堤加固、中低產田改造等;鄉鎮財政主要職責是確保農田水利基礎設施的日常維護經費支出。三是要明確財政投入項目建設主體的職責。嚴格實行“業主負責制、招標投標制、工程監理制”等制度,切實落實項目法人責任,解決財政投入項目的資金管理、工程質量、施工進程等重點問題。

2.科學制定規劃。要加強農田水利建設財政投入規劃設計,搞好布局。一方面要結合“十二五”發展規劃,科學制定國家、省級農田水利建設大規劃,明確重點投入區域,從戰略上布局項目。另一方面要組織市、縣搞好本地農田水利建設規劃,并與國家、省級規劃相銜接,根據規劃合理、有序擺布建設項目,切實做到有計劃、有步驟地推進,力爭建設一片、見效一片、帶動一片。針對農田水利建設薄弱環節,地方政府應根據實際情況按年度制訂農田水利建設財政投入計劃,并嚴格按計劃實施,做到科學規劃,因地制宜。

3.科學整合資金。按照“渠道不亂、用途不變、優勢互補、各記其功、形成合力”的原則,在不改變資金性質和用途的前提下,積極整合各部門涉及農田水利建設的資金,統一規劃,統一標準,分部門實施。要對目前各項農田水利建設項目進行全面的清理、論證,努力改變主管部門多,額度小,使用分散,管理雜亂,效果不優的局面。要將內容相近、作用相同、分配使用分散的項目進行歸并整合,將農業綜合開發資金、國土整治資金和水利專項資金等用于農田水利建設部分捆綁使用,采取資金分部門按原渠道管理,項目建設內容按水利總體規劃進行的辦法,集中財力辦大事,由地方政府按照統一規劃統籌安排農田水利建設。

(三)強化財政投入激勵,建立滴水引流的引導機制

為了解決農田水利建設投入不足的問題,各級政府在擴大投入的同時,更需注重創新引導方式,最大限度地調動農民參與農田水利建設的積極性。

1.強化“民辦公助”,健全補助機制。農田水利建設離不開農民群眾,農民群眾也迫切需要搞好農田水利建設,改善農業基礎條件。要加大“民辦公助”的力度,以補助資金鼓勵農民投工投勞興辦農田水利事業。各級財政要加大補助力度,多建多補,少建少補;要科學劃分農田水利設施的等級,根據實際情況給予不同額度的補助。要創新“民辦公助”的方式,嘗試把農民投工投勞與低保救濟、政策扶持等掛起鉤來,最大限度地調動農民的干勁和熱情。

2.完善“以獎代補”,建立激勵機制。明確農民群眾農田水利建設的投入義務,出臺具體的政策激勵措施,鼓勵用水協會、農業合作經濟組織和個人建造新的農田水利設施,或者購買、承包、租賃農田水利設施,政府相關部門要依據“以獎代補”政策,給予相應獎勵。對社會專業組織、個人投資小型農田水利工程,參照民辦公助的形式,政府采取“以獎代補”方式給予適當獎勵。

3.優化“投入結構”,建立誘導機制。一是引導社會資本參與農田水利建設。按照“誰建設、誰投資、誰受益、誰管理”的原則,大力發展國有資本、集體資本和民營資本參股的混合所有制農田水利工程。在政策允許范圍內,對建設農田水利建設基礎設施給予優惠條件,大力提倡和鼓勵社會捐資興建農田水利設施。二是加強對農田水利建設的金融支持。對農田水利建設貸款由各級財政給予貼息或承擔全部利息。要綜合運用財政和貨幣政策,引導金融機構增加農田水利建設信貸資金,發揮政策性金融機構的信用放大功能,在風險可控的前提下,為農田水利建設提供長期低息貸款。要努力引導農民、社會資金和金融機構積極投資農田水利建設。

(四)完善財政投入監督,建立防微杜漸的監管機制

農田水利建設財政投入資金規模大、涉及范圍廣、與民生密切相關。因此,要探索建立全方位、多層次的農田水利建設監管機制。

1.加強資金監管,確保資金使用的規范性。中央財政應將農田水利建設資金作專款下達,在省、市、縣政府設立資金專戶,實行專戶儲存、專戶管理,以確保資金專款專用、及時到賬。充分發揮“省直管縣”的財政體制優勢,強化縣級政府的職能,農田水利建設財政投入資金實行報賬制管理,由縣財政局單獨開戶、單獨建賬,并實行年度項目財務審計,保證項目資金專款專用。積極執行縣級國庫集中支付制度,專項資金直撥給項目單位,減少撥款環節,防止資金被截留、擠占、挪用、套取等違規現象發生。

2.健全績效監管,確保資金使用的有效性。農田水利建設項目具有社會、經濟、環保和長期效益等多重效益因素,因此,要分類建立項目績效管理模式,完善系統、動態的項目績效監管機制。要推行農田水利建設的多元化績效監管主體,組建專家組和受益對象來開展績效監管工作,力求績效監管結果客觀、公正。要將績效監管結果運用到工作業績考核、評先評優上,與下一年度的項目和資金安排掛鉤。

3.建立問責機制,確保資金使用的安全性。要加強對農田水利建設財政投入的監管問責,建立一套完善的問責機制。一是要強化項目質量問責制,建立一個完整的質量監督體系,對財政投入的項目嚴加監管,確保質量過硬,一旦發現質量問題的,要嚴格按照相關法律法規和制度嚴厲追責。二是要建立項目跟蹤問責制,探索建立激勵約束并重、獎懲結合、獎罰分明的項目跟蹤問責制度。

〔1〕馬威,唐在富.當前我國農田水利建設的路徑突破[J].地方財政研究,2011(12):6.

〔2〕中共中央國務院.關于加快水利改革發展的決定[Z].http://www.gov.cn,2011.

〔3〕孔少林.關于加強農田水利建管與投入問題的思考[J].農村財政與財務,2011(4):25.

〔4〕苗軍,李康.財政視角下的農田水利建設[J].學術論叢,2009(35):49.

〔5〕財政部,水利部.關于從土地收益中計提農田水利建設資金有關事項的通知(財綜〔2011〕48號)[J].農村財政與財務,2011(10):40.

〔6〕柳長順.關于完善水利工程事權財權劃分的思考[J].水利發展研究,2008(9):5-8.

〔7〕張淑欣.完善農田水利基礎設施建設的財稅政策選擇[J]地方財政研究,2010(12):34-39.

〔8〕杜彥卿.明確重點集中投入合力加強農田水利建設[J].中國財政,2012(2):40-41.

〔9〕陳德廣.福建省小型農田水利建設的財政思考[J].水利科技,2009(4):14.

〔10〕李東衛.建立我國銀行支持水利建設穩定增長機制的思考[J].水利發展研究,2011(5):23.

〔11〕財政部.努力創新財政投入機制積極支持農田水利建設[J].中國水利,2009(22):43-45.