醫療失效模式與效應分析在基層醫院綜合病區輸液安全管理中的應用

余潔芳 冼日鳳

余潔芳:女,大專,主管護師

失效模式與效應分析作為一種前瞻性的可靠的分析方法,近年來在醫院醫療風險管理中廣泛應用,它能夠有效提高靜脈輸液的安全性,降低由此造成的醫療風險[1]。2011年1~12月,我院對發生住院病人輸液不良事件利用醫療失效模式與效應分析(HFMEA)評估護理工作流程,使輸液程序標準化,減少了由于個人因素導致的醫療風險事件的發生,促進了醫療安全[2]。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 我科開放病床40張,護士10人,護師及以下職稱8人,工作年限3年以下占50%。病人年齡2個月~95歲,均為靜脈輸液治療者,人均用液量5~8瓶。靜脈用藥復雜,配藥種類多達25~40種。試驗組為2011年1~12月綜合病房輸液病人共28 630人次,發生輸液不良事件60例(0.21%)。對照組為2010年1~12月的綜合病房輸液病人,共22 156人次,發生輸液不良事件359例(1.62%)。兩組病人一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 HFMEA 方法

1.2.1 確定需要分析的主題:綜合病房靜脈輸液流程。

1.2.2 組建HFMEA團隊,由流程中參與的人員組成一個團隊,包括護理部主任、質量管理科科長、護士長、骨干護士等6人,均曾接受過HFMEA培訓。

1.2.3 繪制靜脈輸液流程

醫師開具醫囑→護士核對并打印醫囑及輸液卡→責任護士黏貼輸液卡,擺藥→夜班護士核對→責任護士核對配藥→床邊核對、輸液→巡視→宣教。

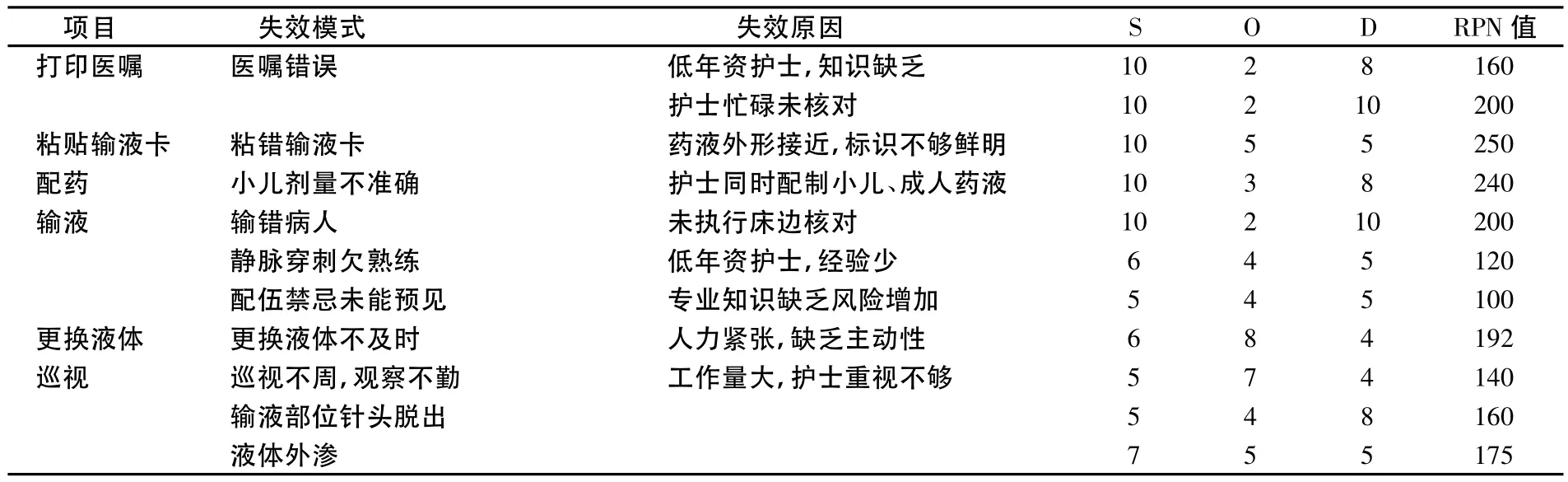

1.2.4 靜脈輸液失效風險分析 運用頭腦風暴法組織小組成員進行討論,針對流程中每一個步驟列出失效模式、原因及失效影響,確定風險優先指數(RPN)。RPN=(S)×(O) ×(D),S即影響嚴重度,O即失效模式出現的頻度,D即不可探測度,S,O,D的等級分均為1~10分[3]。所有成員對每個失效模式的嚴重度、頻度、不可探測度給出一個適當的分數,最后取平均值,然后由團隊成員達成共識,一致通過所得數值。

1.2.5 統計學處理 采用PEMS 3.1軟件,計數資料采用配對χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 靜脈輸液失效風險分析(表1)

表1 靜脈輸液失效風險分析(分)

3 制定綜合病房靜脈輸液安全改進措施

3.1 加強醫囑核對 安排2名責任心強、專業知識扎實的高年資護士負責每天的醫囑核對和打印,第1 d長期醫囑由雙人核對,以后每天只核對新醫囑,每周護士長和醫囑護士總核對所有的醫囑。發現錯誤醫囑及時報告醫師處理,杜絕錯誤的醫囑轉入下一程序。

3.2 再造備藥流程,避免粘錯輸液卡 將各種外表相似、規格相同的藥物以不同顏色的標識區分,分區放置。如紅色區為葡萄糖、橙色區為糖鹽、藍色區為生理鹽水、黑色區為甘露醇等,標識一目了然,避免了將生理鹽水誤粘葡萄糖的現象。當天下午責任護士擺放次日的輸液藥物,夜班護士再次核對并簽名。

3.3 把好配藥關,準確配制藥液劑量 小兒與成人輸液分區放置,小兒用藥特殊劑量時下畫粗紅線,氨茶堿、氯化鉀等高危藥在藥瓶上掛紅色的“請仔細看準劑量”的警示牌,雙重標識提醒配藥護士注意。每天增設1名護士專門負責為小兒配藥,避免了配制成人藥物形成的習慣性思維,把小兒用藥氨茶堿劑量25 mg誤認為0.25 g的嚴重給藥錯誤。

3.4 嚴格執行床邊反問式核對 據調查,擔心護士加錯藥、輸錯藥是病人最關注的輸液安全問題[3],嚴格執行“三查七對”制度,才能杜絕醫療差錯的發生。我院收治農村病人比較多,且姓名接近的幾率達26%,給藥前堅持用2個或以上項目確認病人身份,反問病人的姓名及年齡,并要求病人或家屬指認輸液卡上的姓名,得到確認后方可執行操作。昏迷、意識不清、失語的病人以腕帶標識身份,復印醫保卡掛在床頭,以利于核對病人信息,確保病人輸液安全。

3.5 加強護士培訓 首先加強低年資護士培訓,內容包括:輸液技術、留置針應用、穿刺部位保護、藥物配伍禁忌等6大內容。培訓方式采用:院、科二級培訓,院級培訓護士長及護理骨干;科室每月由護士長組織1次靜脈輸液及留置針實體操作訓練,護理部每年安排為期2個月的集訓,由醫院靜脈輸液小組負責,每次培訓均由護士扮演病人角色互相輸液,培訓結束嚴格考核,不合格者繼續下一輪培訓。加強藥物知識培訓,提高辨別藥物質量、掌握藥物配伍禁忌的水平。每季度護理部組織全院護士培訓近期應用新藥的相關知識,科室每周1次利用晨會10 min學習新藥的使用說明,尤其中藥注射液,并規定:在輸注中藥注射劑前后應用生理鹽水沖管[4],避免出現配伍禁忌、藥液混濁等不良事件。

3.6 增加護理人力,加強巡視,及時更換液體 增加6名護士,使床護比達1∶0.4,并以優質護理示范工程為推手,以包干責任制模式為切入點,每位護士管4~6床病人,加強了護士的責任心,護士站前移,減少護士來回跑動時間,護士有更多的時間巡視病房,關心病人,迅速更換液體,及時發現輸液不良事件。

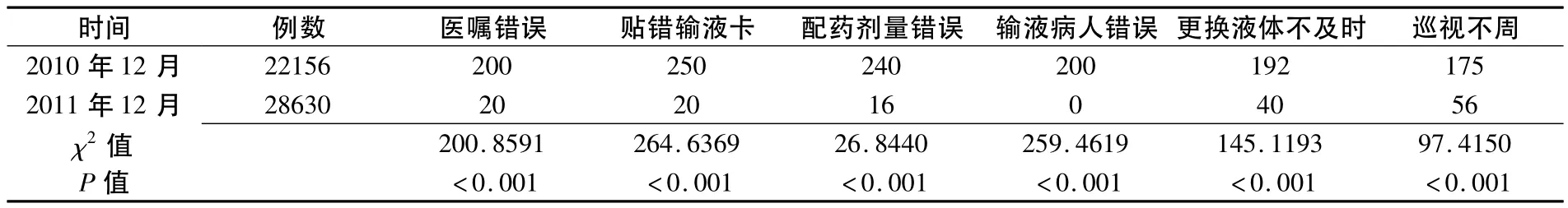

4 應用效果(表2)

表2 實施HFMEA管理前后6項高風險因子RPN值對比(分)

5 討論

HFMEA為系統流程,它作為一種質量管理模式,提出了“一次就將事情完全做好”的全新管理理念,其核心是采用量化方法尋找、分析問題的潛在原因并予處理,從而達到質量改進的目的[5]。靜脈輸液作為常用、有效的臨床治療手段,具有穿刺方式多、留置時間長的特點。但病人在接受輸液治療時,輸液風險客觀存在[6]。尤其是綜合病區病人病種復雜,藥物品種繁多,劑量濃度不一,小兒成年病人混雜,加上低年資護士占比例大,這些原因均給輸液治療增加了不安全因素,更加大了輸液管理中的風險。因此,綜合病區更強調護士必須具備牢固的專業理論、藥理知識、工作責任心和慎獨精神。本院為了提高綜合病區輸液安全性,運用HFMEA管理模式,采用量化方法檢視輸液流程中存在和潛在的失效模式,分析風險原因并予以處理,從而達到質量改進的目的,如:加強查對制度落實和病人身份的核查;強化輸液技能和藥物知識學習;增加輸液瓶和特殊劑量警示標識;增加護士,加強巡視,提高護理人員責任心等措施,使各環節失效風險指數明顯降低,導致綜合病房靜脈輸液不良事件由原來的1.62%改善為0.21%,減少了輸液風險事件的發生,保證了病人用藥安全。

[1]曹艷佩,馬 昕,楊曉莉,等.失效模式與效應分析在用藥流程中的應用[J].中國衛生質量管理,2011,18(2):37 -39.

[2]劉碧瑤,沈 毅.“失效模式和效果分析”降低醫院醫療風險的研究進展[J].國外醫學:衛生經濟分冊,2005,22(二):73-76.

[3]汪 輝,徐 蓉.住院病人靜脈輸液安全需求調查研究[J].護士進修雜志,2007,22(24):2233 -2235.

[4]趙楠,項春雁.中藥注射劑靜脈輸液安全管理[J].中國護理管理,2011,11(10):45 -47.

[5]韓艷萍,毛敏芬,張 兒,等.醫療失效模式與效應分析在醫囑執行過程中的應用[J].護士進修雜志,2011,26(23):2153 -2155.

[6]朱建英,張玲玲,韓文軍,等.靜脈輸液安全管理的方法及效果[J].中華護理雜志,2008,43(2):153 -155.