循環重復訓練法在體育高考訓練中應用研究

□ 列巨科

1.前言

廣州市番禺區石碁中學是一所普通的完全中學,近幾年已向高校輸送了多名體育人才,受到教育主管部門和學校的高度重視。在對考試項目做了重大改革的2010年,我校體育高考取得輝煌的成績,22人參加考試,術科成績8人上重點本科線以上,21人上本科線以上,22人都上專A線以上,為學校被評為當年廣州市高考二等獎作出了重大的貢獻。能取得如此輝煌的成績,和堅持一星期一次對體育考生進行體能素質循環重復訓練,全面發展體育考生的體能素質有重大的關系。總結相關的經驗,為今后的體育高考訓練提供更加有效的訓練依據。

2.研究對象與方法

2.1 研究對象:以廣州市番禺區石碁中學2010屆體育高考考生為研究對象。

2.2 研究方法:文獻資料法、觀察法、數理統計分析法。

3.分析與討論

3.1 循環重復訓練法的成效

3.1.1 運用循環重復訓練,2010年體育高考成績顯著

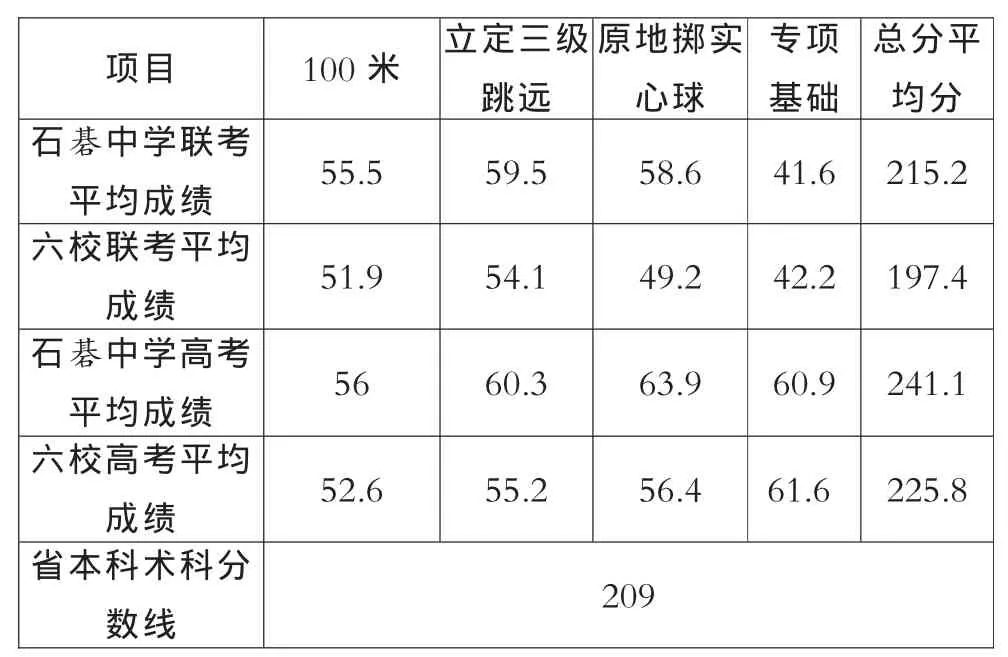

2010屆22 位體育生從高一開始選材,高二開始訓練,從開始訓練一直堅持一星期一次的體能素質循環重復訓練。2010年考試大綱于2009年10月13月發布。術科考試大綱發布后,馬上組織學生選報專項基礎和加強學生的實心球練習。當年10月27日,和番禺區兄弟學校進行了一次六校聯考,共140位考生參加,聯考、高考情況 (見表1),我校100米、立定三級跳、原地擲實心球的平均成績,在聯考和高考中明顯優于六校的平均成績,而專項基礎成績相差不大,我校聯考中以體能素質為主導的兩個原有項目100米、立定三級跳,和高考成績相比,進步不大,聯考時考生經過一年多的訓練,兩項目都具備一定的水平,進步的空間不大;聯考中兩個變更的項目原地擲實心球、專項基礎和高考相比,進步的分數差距較大,體能素質為主導的原地擲實心球進步了5.3分,而技能素質為主導的專項基礎進步19.3分,相差14分,由于兩個星期的訓練,考生的原地擲實心球的技術動作還不熟練,但憑借優秀的體能素質也取得較好的成績。

表1 石碁中學和六校在聯考、高考術科成績和省本科術科分數線情況

我校是完全中學,在2004年和2010年輔導兩屆體育高考學生,兩屆學生的訓練方法大致相同,只是體能素質的訓練方法由2004屆的重復訓練法變為2010屆循環重復訓練法。在體能素質訓練上,明顯感覺2010屆的學生訓練積極性較高,練習的強度和量較大,練習的效果明顯,大幅度節省體能素質的練習時間,受傷病困擾的學生人數比例明顯減小。2004年、2010年我校體育生術科上線情況見表2,2010年比2004年上各批次分數線以上考生的人數占考生人數的百分比,都有大幅度的提高。

表2 2004年、2010年石碁中學體育生術科上線情況

3.1.2 循環重復訓練法適合體育高考生發展體能素質

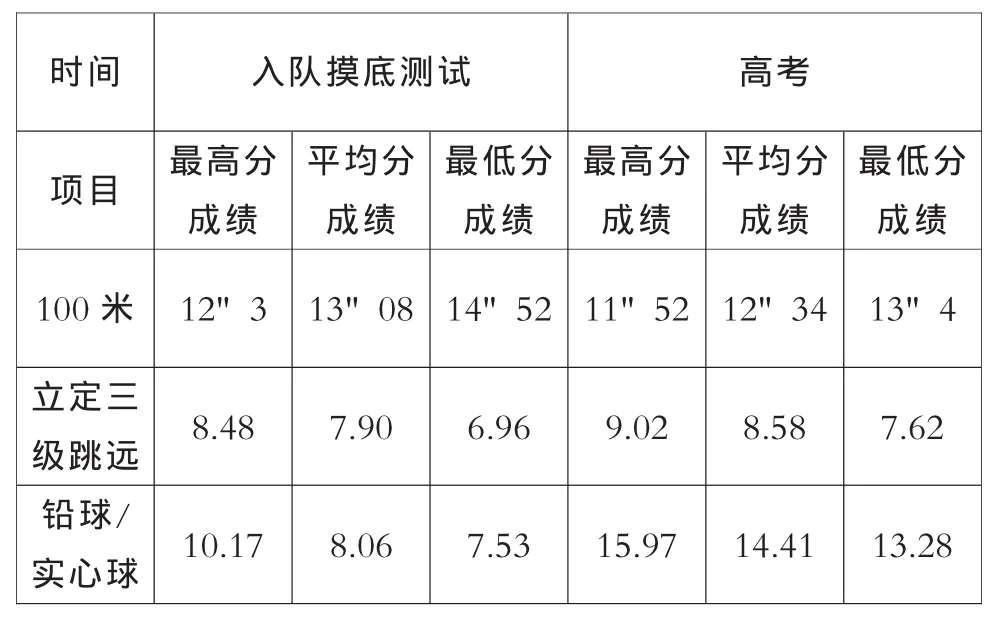

我校2010屆高考體育生是一個完全沒有經過專門訓練,運動水平參差不齊的群體, “循環訓練最早是在英國學校體育的教學方式,它的發明的目的為了提高學生的練習興趣,它比較生動活潑,易于激發運動員的情緒和積極性”。[1]“循環訓練是累積負荷 ‘痕跡’交替刺激不同的體位”,[2]每站的練習內容不用達到最大的強度,第一時間是感受不到十分的疲勞,但整個訓練結束將積累很大的負荷,是十分有效的訓練效果。循環訓練可以一次訓練課發展全身的肌肉力量,尤其平時較難發展小肌肉的力量和針對考試項目肌肉力量,可以大大節省體能素質的訓練時間。循環重復訓練法十分適合運動水平參差不齊的體育高考學生發展體能素質。2010屆體育高考生入隊摸底測試和高考的成績情況(見表3),可以知道學生從開始訓練到高考,運動的水平都是參差不齊的,進行循環重復訓練時,每一站練習內容的負荷強度和量可規定在某一個區間,不同運動水平的學生根據自己的實際情況選擇區間規定范圍內的強度和量,循環重復訓法的組織形式采取流水式進行,可以充分利用場地器材,學生分散到不同的站同時進行練習,不會出現重復訓練時,由于學生太多,場地器材不夠導致部分學生吃不飽,部分學生不夠吃的現象。

表3 入隊摸底測試和高考三項基本素質最高分、平均分、最低分的成績情況

3.2 循環重復訓練法的剖析

3.2.1 循環重復訓練法與體育高考

“循環訓練法是根據訓練的具體任務,將練習手段設置為若干個練習站,運動員按照既定順序和路線,依次完成每站練習任務的訓練方法,循環重復訓練法是指按照重復訓練法的要求,對各站之間和各組之間的間歇時間不做特殊規定, 以使機體得以基本恢復,可全力進行每站或每組循環練習的方法。循環重復訓練法主要發展運動員的速度、爆發力的體能素質,以磷酸原代謝系統供能為主”。[2]體育高考術科考試為高校選拔優秀的體育人才, “我國體育高考術科考試專項與素質占體育總分的比例在不斷變化,素質占總分的比例在60%——80%之間,而國外把素質考試成績作為100%的招生方法是值得借鑒的, 從國內外的考試項目設置情況看,可體現速度、力量、彈跳類為各國必考的重點項目類”。[3]要這類項目取得好成績,需要有良好的速度、爆發力,而且這類項目都是以磷酸原代謝系統供能為主,所以運用循環重復法可以提高體育高考學生這方面的體能素質,從而在體育高考中取得優異成績。

3.2.2 各站內容的安排原則

3.2.2.1 發展爆發力、上下肢、軀干力量的原則

每一組都要有發展爆發力、上下肢、軀干力量的站,“爆發力也許是競技能力中最重要的因素”[4],上下肢、軀干是構成身體的主要力量,缺一都不可取得優異的運動成績。

3.2.2.2 針對體育高考術科考試項目的原則

考試項目確定后,要選擇針對考試項目所需關鍵素質,各站練習內容必須圍繞考試項目技術動作來發展相應的肌肉力量;強化考試項目關鍵技術動作,各站的練習方法必須盡可能地接近考試項目相應的技術動作,使動作達到自動化階段,糾正考試項目錯誤動作的練習內容。如:反弓拉橡皮條可以體會擲實心球腰發力,胸帶肩,手腕手指最后用力的用力順序,也可以強化出手的時機和出手點。

3.2.2.3 加強容易受傷、再次受傷、恢復時間較長部位的練習原則

根據以往經驗,腰部、大腿內側腹股溝、大腿后群肌肉最容易受傷和再次受傷,而且治療相當麻煩,恢復的時間很長,嚴重影響訓練的質量。通過加強這部分肌肉的力量和柔韌性,可以大大減小這些部位受傷的機會,以防萬一,這部分練習要貫徹整個體育高考訓練的始終。由于重視這些部分肌肉的力量和柔韌性的練習,這屆學生只有一個大腿后群肌肉受傷。

3.2.2.4 針對不同專項基礎有所區別的原則

籃球專項基礎對考生的速度耐力要求十分嚴格,要求考生有30秒以上的體能來保證其考試技術動作的正常發揮,籃球還有三次考試機會,后兩次考試對速度耐力要求更加大,在運用負重高提腿發展速度耐力,其它專項基礎的做15秒,籃球專項基礎的則要做30秒;足球專項基礎的最后射門,都要求學生用腳內側射門的技術動作,學生考試可能面對泥濘地,學生射門的力量尤為重要,在練習大腿內側力量時可以適當加大練習的強度和次數;排球專項傳球考試傳球高度比較高,要求學生有一定的手腕手指力量,排球專項基礎中在進行手腕手指力量練習時應適當加強。

3.2.3 各站點順序安排和間歇時間

“練習的順序會影響到機體的疲勞程度和訓練的質量”[4],所以必須對各站作合理安排。爆發力對三個素質考試項目最重要,一般放在體力最充沛的第一站進行;發展速度耐力,練習后機體最疲勞,恢復時間較長的項目,一般放在最后一站進行;其它各站按上肢、下肢、軀干的順序間隔開,使各部分肌肉得到較長時間的休息恢復。站與站的間歇時間使機體得以恢復,休息期間可以適當補充水分和對局部肌肉進行按摩放松。一定要注意間歇的時間,不能急于完成循環,而忽視每站的練習質量。一些涉及力量轉移和動作傳遞的項目,看作一個站,不作間歇,如:單足深蹲后馬上做10秒高提腿。

3.3 循環重復訓練法的實施

3.3.1 第一階段為準備期

從初次訓練開始,為期一個月。任務是全面發展學生的體能素質,為以后的高強度、大運動量訓練做準備。各站內容安排簡單、安全的徒手動作練習,練習的要求為中等強度、大運動量。

3.3.2 第二階段為基本期

從初次訓練一個月到高考體育考試前兩個月。任務是使學生的體能素質達到一定高度,可在以體能素質為主導的項目取得好成績,為學生學習考試項目技術動作做體能素質保證。各站內容安排全面提高體能素質的練習,練習的特點為大強度、大運動量。這個階段時間長,強度和運動量都大,學生比較疲勞,分單、雙周安排兩套練習方案,并根據需要對個別站的練習內容進行調整,以保證學生的新鮮感和積極性。

3.3.3 第三階段為鞏固提高期

這階段為高考體育考試前第二個月,這個階段當年體育高考術科考試大綱一般都發布了。任務是為體育考試期間和考試前一個月的訓練作能量儲備,強化考試項目關鍵技術動作。各站的內容安排鞏固提高考試項目技術動作的練習,練習的特點為最大強度、中等運動量。 “臨近比賽時,循環訓練及超等長練習要停止”[5]。由于循環訓練的練習效果的滯后性,它的練習效果會在一個月才能完全體現,循環訓練的負荷 “痕跡”深,機體消耗較大,要一個月才能恢復到最佳狀態,考試前一個月應停止循環訓練,體能素質練習改用其它方法進行。

4.結論

4.1 體育高考術科考試是為高校選拔優秀的體育人才,其考試項目主要考查考生的體能素質,有良好體能素質的考生一定能在體育高考術科考試中取得好成績,一周一次的體能素質循環重復訓練,能有效提高考生的體能素質,此訓練方法值得推廣應用。

4.2 循環重復訓練法十分適合運動水平參差不齊的體育高考生提高體能素質。

[1]延峰.實用運動訓練問答 [M].北京:人民體育出版社,1993,6.

[2]田麥久等.運動訓練學 [M].北京:人民體育出版社,2000

[3]王聯聰等.高等院校體育招生考試改革對策研究 [J].體育科學研究,2003,12(4):79-82

[4]福倫(美)著.袁守龍,劉愛杰譯.高水平競技體能訓練[M].北京:北京體育大學出版社,2006,10.

[5]約翰.A.霍利(澳)等著.徐昌豹審譯.跑步 [M].北京:人民體育出版社,2002