一節探究課背后的智慧

王 美

(南京市江寧區祿口初級中學 江蘇 南京 211113)

一、主題與背景

美國人本主義心理學家馬斯洛認為:“人類的所有需要中,自我實現的需要是最高層次的需要”。在探究活動中,教師在讓學生體驗成功的同時,也讓他們感受到了實現自我價值的意義。因此,探究性教學過程中,應使學生成為探究的主人,使其有足夠的自主性、獨立性。探究性學習的核心是改變學生的學習方式,教師不應以探究結論作為惟一評價依據,應重視學生解決問題和得出結論的過程。而現實教學中,教師往往會片面追求教學內容的流暢與完美,教師傳統教學的慣性思維,在教學中會很大程度地干擾學生的創新思維,因此,學生真正參與探究的程度不高,很多教師也意識到了這個問題,卻不能很好地在兩者之間找到平衡點,為解決這方面的問題,下面這則案例或許能給大家一些啟發。

二、情景描述

探究內容:初中化學上冊《燃燒與滅火》中“燃燒的條件”的探究

地 點:化學實驗室

探究主體:九(2)班全體學生

燃燒是生活中常見的現象,可是對于物質燃燒所需要的條件學生并不關注。本節課中,教師要引導學生從“燃燒”這個熟悉的現象入手,通過不同變量的控制,來設計實驗進行探究。通過對實驗現象的分析得出結論,找出物質燃燒所必要的條件,進而運用這些條件,來解釋生活中相關的實際問題,根據現行教材的目標要求,這一片斷的教學設計如下:

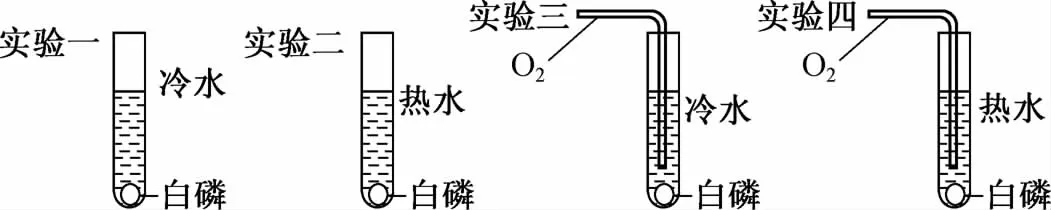

課本是通過如圖1的實驗:銅片上的紅磷與熱水中的白磷均未燃燒,而銅片上的白磷燃燒了,來得到燃燒的條件。但這個實驗設計的問題是,由于學生對紅磷和白磷的性質并不了解,這無疑增加了探究的難度,因此學生對這個實驗的原理以及要探究的問題難以理解,更不清楚通過控制什么條件來進行探究。因此,學生在學習的過程中,缺少了主動探究的目標,也就失去了探究的興趣。針對學生的這些情況,我將該探究實驗作了如下改進,結果顯示起到很好的效果。

圖1

【實驗一】將兩棉球分別沾有水和酒精,然后在酒精燈上點燃,沾酒精的棉球燃燒了,而沾水的棉球沒有燃燒。

【實驗二】將兩支蠟燭點燃,一支放在空氣中,另一支放在倒扣著的玻璃杯中,放在玻璃杯中的蠟燭漸漸熄滅了。

【實驗三】分別用坩堝鉗夾住一塊小木片和一塊煤塊用火柴點燃,小木片燃燒了,而煤塊卻未燃燒。

這三個燃燒實驗均來自生活,都采用對比的實驗思想,學生非常熟悉,可這與燃燒的條件有什么關系,學生卻沒有考慮過,因此每做完一個實驗后,我就引導學生分析實驗說明了什么?憑生活經驗學生很容易說出來了:

實驗一:說明物質本身要能燃燒,即必須是可燃物;

實驗二:說明了可燃物要燃燒,必須與空氣接觸,即要有氧氣參與(這一點學生在初二生物課中已經講過);

實驗三:說明可燃物燃燒要達到一定的溫度,即溫度要達到可燃物的著火點。

通過以上實驗,學生初步了解了燃燒的三個條件,但這三個條件對燃燒有著怎樣的影響,學生頭腦里尚未形成清晰的概念,于是,我又提出新一輪更深入的探究:

可燃物燃燒是否要同時具備與氧氣接觸和溫度達到著火點這兩個條件呢?接著給學生一些儀器、藥品和相關信息,請同學們參照上述探究的思路設計實驗。

相關信息:白磷的著火點40℃,紅磷的著火點260℃

儀器:試管4支,直角導管2支,溫度計

藥品:白磷,氧氣(預先制好在儲氣袋中),冷水,熱水

由于之前從未接觸過此類問題的探究,剛開始同學們都無從下手,經老師提醒,才逐漸理清了思路,同學們把燃燒的條件編了號:①—可燃物;②—溫度達到可燃物的著火點;③—與氧氣(或空氣)接觸。

【教師】同學們,針對實驗目的,利用提供的儀器、藥品和相關信息,能把條件①與②、③作適當的組合,進行可燃物燃燒所需條件的研究嗎?

學生分小組討論,大約過了3分鐘,有小組代表舉手回答。

【學生1】我猜想,①必須同時具備②、③這兩個條件才能燃燒,并可以用①和②;①和②、③這兩種組合方式進行實驗對比來證明我的猜想。

【教師】你能說出這樣組合的理由嗎?

【學生1】我猜想燃燒的條件是上述①、②、③同時具備,所以我把①與②組合同①與②、③組合作對比實驗,如果看到只有后一個條件組合的實驗中可燃物燃燒,就能驗證我的猜想。

【教師】李明同學對探究的目的非常明確并運用了對比實驗,有很強的說服力,同學們對他的回答有何看法?

(經過這位同學的啟發和老師的提醒,又有另一小組代表舉手了。)

【學生2】我也猜想是①必須同時具備②、③這兩個條件才能燃燒,但覺得他的設計不嚴密,條件①和條件②組合時不燃燒,并不能說明條件①和條件③組合也不能燃燒,因此我覺得有三種條件組合進行對比才有說服力,即①和②、①和③、①和②③。

(他的補充得到了同學們的肯定,同學們在他們的分析下,思維漸漸地活躍起來,也陸續參與了進來。)

【學生3】我覺得還應補充一個實驗,即只有條件①會燃燒嗎?

【教師】大家說的都很好,她的補充也正是老師想要說的。剛才同學們總結出了四種情況,下面請大家利用所提供的儀器和藥品設計出四個對比實驗:

有了前面的理論指導,同學們活躍了很多,在所給儀器、藥品和相關信息的啟發下,很快設計出了下面四個對比實驗(只拿方案,不進行實驗):

并要求學生填寫下表,有了前面實驗的基礎,學生很快分析出下面實驗一至三的結果:

實驗 是否燃燒 原因實驗一 不燃燒 溫度低、無氧氣實驗二 不燃燒 無氧氣實驗三 不燃燒 溫度低

但實驗四引起了學生很大的好奇,有人說白磷不會燃燒,因為水火不容,有人說可能會燃燒,因為有了氧氣,此時學生原有的認知結構與現實產生了矛盾,因為這與經驗相差太大,使學生產生了極大的探究熱情,爭論中學生迫切想知道實驗的結果,見時機已到,我平靜地對同學們說:“動手試一試”,并同時交代了實驗的一些注意事項,(水溫在70℃左右,儲氣袋中的氧氣勻速地壓出,實驗時將導氣管對準白磷)當大家看到與氧氣接觸時,白磷竟然在水中也燃燒起來時,學生無不驚訝,水火竟能相容?但在事實面前同學們的疑慮消除了,大家都明白了一個不爭的事實:可燃物燃燒必須同時具備溫度達到著火點和與氧氣接觸這兩個條件,實驗四的結論也輕松完成。這時我乘勢引導學生,如何把實驗二、三、四設計在一個實驗中,這就自然過渡到了課本中的兩個實驗設計,其中的問題也迎刃而解了。

【教師】同學們,生活中有許多現象和經驗,能幫助我們掌握科學知識,但生活中也有一些“假象”會迷惑我們,只要以科學的、實事求是的態度就能獲取真知,探究自然界的奧妙。

三、問題與思考

“燃燒條件”的知識并不是多么難以理解的內容,學生有著較為豐富的生活經驗,但本教學設計成功點是讓學生在探究燃燒條件的同時,學會了在科學探究過程中如何設計實驗的思想和方法。在此案例中,有以下幾點值得我們思考:

1.該探究實驗不是單純灌輸燃燒所需的條件,而是在實驗的背后,折射出的學生對探究類實驗由淺入深的基本流程的理解,是學生思維品質一個質的提升過程。

2.課本是教師教學內容的骨架,教師不能拘泥于課本的形式實施教學,必須結合學生的具體情況進行演繹、加工和處理,使課堂效益獲得最大化。

3.準確定位教師在探究過程中的角色,學生探究性實驗是學生在教師的指導下,用實驗的手段對某些化學問題進行論證和探究的一種教學方式,也是教師、學生、實驗用品、教學手段和方法等和諧融合的一種教學過程。在整個探究過程中,學生始終是活動的中心、活動的主體;教師是活動的組織、指導、鼓勵、鞭策和解惑者,是活動的主導。從教與學的關系來說,整個教學過程是一個“從教到學”的轉化過程,也即從依賴到獨立的過程。在這個過程中,教師的作用不斷轉化為學生的獨立學習能力。教師要創設適用于學生創新和動手的教學環境,喚起學生內在的精神動力,為學生開展探究創造條件、提供幫助,使學生的探究實驗能順利進行。

四、詮釋與感悟

本知識點的教學設計不再是教師實驗演示,或教師引導學生做驗證性的實驗。其最大特點是:學生的自主性活動較充分、參與面廣、參與程度深,學生學習興趣濃,能動性和聰明才智一次次被激發,一次次被展示,課堂效益很高。

本教學內容的探究過程,從學生熟悉的生活入手,通過由淺入深,層層提高的引導,把一個較為復雜的知識讓學生在實驗探究中由感悟升華到理解,由理解上升為理性的認識,繼而產生探究的興趣,激發探究的動力,提高創新的能力,全面實現了知識與技能、過程與方法、情感態度價值觀的三維目標。

課堂中,雖然學生科學探究活動的水平或層次不是很高,但對于提高學生全面的科學素質,具有十分重要作用,是其他教學方式和學習方式不可替代的。在教學中,教師讓學生學習化學知識的同時,應注重體驗科學探究的方法,加強與實際的聯系,培養學生初步的實驗探究能力,以及應用化學知識解決生活中一些現象和問題的能力,這就是探究活動的魅力,這就是探究活動所達到的多功能效應,這將對學生的終生發展起著十分重要的作用。