產業創新網絡中企業技術學習研究

王月琴,許 治

(1華中科技大學管理學院,湖北武漢430074 2華南理工大學工商管理學院,廣東廣州510641)

一、引言

技術學習是組織利用內部和外部有利條件,獲取新技術的行為。在復雜多變的環境下,技術學習是企業持續獲得核心技術和資源,保持企業持續不斷發展的關鍵。技術學習可以增強企業核心技術中知識的深度,是企業實現競爭優勢的重要戰略[1-3]。理論界對企業通過技術學習來提升技術能力的研究十分活躍。這些研究大致可以分為三類:一類是關于技術學習來源[4-6];另一類是關于技術學習過程或模式[7-11]。此外,還有一些學者從不同的研究視角對技術學習進行了不同層面的研究,如劉洪偉等(2007)從成本角度、王彥等(2007)從行業角度、Kim和 Beldona(2007)以及Sammarra和Biggiero(2008)從產業集群的角度、Figueiredo(2003)從學習過程特征的角度、Parra-Requena等(2010)從文化的角度對技術學習進行了探討[12-17]。上述研究得出諸多有價值的結論,但是大部分文獻側重某一、兩個行為主體或者偏重追趕活動的某一階段。我們認為,最有效的企業技術學習往往發生在產業創新網絡中,這是因為產業創新網絡對產業內企業的技術學習具有推動作用:一方面,產業創新網絡使知識的溝通更為便捷、使學習更為容易;另一方面,產業創新網絡可使企業所產生的標榜效應達到最大。因此將企業技術學習置于產業創新網絡中,并考察企業的技術學習策略,能夠更為深刻的揭示企業技術學習的行為特點和效果,對指導我國企業技術學習的實踐以及政府提升產業技術能力的相關政策具有一定的參考作用。

近年來,復雜性理論的最新研究成果不斷涌現,特別是復雜網絡理論與方法的發展,使得運用復雜理論來研究創新網絡成為可能。本文試圖運用復雜網絡來仿真分析產業創新網絡中企業不同技術學習策略的學習績效以及網絡結構對企業技術學習的影響。文章其余部分安排如下:第二部分是對產業創新網絡結構的動態演化過程和機制的簡要分析;第三部分是產業技術學習網絡模型的構建;第四部分是仿真結果與分析;最后一部分是結論和政策建議。

二、產業創新網絡結構的動態演化

如果將產業內眾多行為主體(企業、大學、研究機構等)視為節點,各行為主體間在創新方面錯綜復雜的互動視為連線,那么產業創新系統就可以被視為一個復雜網絡。從復雜網絡視角審視產業創新系統,一般而言,產業創新系統的網絡結構發展經歷了從隨機網絡向無尺度網絡演化的過程。在產業發展初期,產業內的企業規模相對均勻,且以中小企業為主,各企業擁有的資源與社會連接大致相當。這種網絡模型在復雜網絡相關研究中被稱為隨機網絡①隨機網絡(亦稱指數網絡)的典型特征是在網絡中節點的連接數目比平均數高許多或低許多的節點都極少,隨著連接數的增大,其概率呈指數式迅速遞減。。隨著整個產業的發展,產業內產生了一些大型企業集團,這些大企業集團掌控著大量的資源與社會連接,決定著產業的發展方向。而眾多中小企業規模小、連接少、網絡地位低。這種網絡模型在復雜網絡相關研究中被稱為無尺度網絡②無尺度網絡(或稱無標度網絡)是帶有一類特性的復雜網絡,其典型特征是在網絡中的大部分節點只和很少節點連接,而有極少的節點與非常多的節點連接。。產業創新網絡結構從隨機網絡演化成為無標度網絡的兩個主要原因是網絡的成長機制和優先連接機制。

(一)成長機制

網絡的成長機制是指在原網絡的基礎上增點、增邊或重連,形成新的網絡。產業創新網絡的成長是通過增點、增邊、重連種活動進行的。增點反映創新網絡中出現新的節點,產業的利潤不斷吸引新企業的成立,新企業進入集群的生產網絡后有可能進入創新網絡,新節點對技術的傳播與利用非常重要,是創新網絡的重要組成部分,增邊指網絡中已有節點間形成新的連接;重連即某一節點斷開已有連接而與其他節點形成新的連接,如果某一連接的收益較低則可能產生重連,節點斷開收益較低的已有連接而重新形成收益較高的新連接。增點和增邊使得創新網絡在初始網絡的基礎上不斷增長,反映了創新網絡規模、連接以及資源的增加,重連則是對創新網絡的優化。減邊、減點則使得網絡不斷的萎縮。

(二)優先連接機制

在網絡中,并非所有的節點都是平等的。在選擇與哪個節點進行連結時,新增節點可以從原網絡中大量的節點中進行選擇,而這種選擇是有偏好的,這也就是網絡優先連接機制。產業創新網絡演化的一個重要特征是優先連接機制。在產業內,技術水平高的知名企業、大學或研究機構更容易吸引到合作者,而這又進一步加強了它在未來合作中的吸引力。新的進入者在加入原有網絡時會傾向于與有更多連接的行為主體相連。這是因為產業創新網絡中的新增節點在與其他節點建立連接時,在與自身擁有共同知識基礎而又存在知識互補性的前提下,優先選擇影響力大的節點(即連接較多的節點),與之連接產生的收益更大。這也就是收益遞增效應(正反饋),也就是擁有越多連接數的節點就會被更多的節點連接,因此慢慢的這樣的幾個超級節點(Super Node)形成了。其他的次規模超級節點也會在小規模內形成。因此最后形成的網絡符合冪律。

成長性和優先連結這兩種機制,使得產業創新網絡中出現超級節點(網絡的中心成員):當新節點出現時,它們更傾向于連接到已經有較多連接的節點,隨著時間的推進,這些節點就擁有比其他節點更多的連結數目。這種“富者愈富”的過程,有利于早期節點,它們更有可能成為超級節點。因此,具有優先連結的特性并且持續成長的網絡,一般而言會從隨機網絡發展成無尺度網絡。

三、產業技術學習網絡模型

本文的研究從兩個方面展開,一是通過對比研究隨機網絡和無尺度網絡中企業技術學習績效來分析網絡結構對于產業創新網絡中企業技術學習績效的影響,二是通過設定不同的技術學習策略來研究特定類型產業創新網絡(無尺度網絡)中不同學習策略對技術學習績效的影響。

(一)模型基本假設

在能反映實際情況和滿足研究的前提下,為便于問題的研究,需要對相關問題進行假設[18]。

1.系統內各成員之間的技術擴散過程是發生在其接觸性的關系網絡上,此關系網絡具有無尺度效應,并利用特定的復雜網絡算法生成網絡。

2.研究對象在一個封閉的系統內,這個系統的關系網絡結構恒定,不隨時間變化,即節點數和節點之間連接關系在知識擴散中不會改變。也就是說不考慮技術學習過程中成員的變動情況。

3.考慮某種特定技術的學習過程,每個成員擁有這種技術的水平不同,以0~1之間的數值大小描述其擁有的技術水平高低,數值越大表明擁有的技術水平越高,技術傳授者與學習者是相對的,即每個成員跟臨近成員交互時傳授/學習角色是可變,交互時技術水平高者即為技術傳授者,技術水平低者則為技術學習者。

4.系統內成員在與相鄰成員的交互中按照一定的策略進行學習,成員學習技術受到臨近成員連接強度和個體學習能力(當前技術水平)影響,并認為成員對技術的學習不會一次性完成。

5.系統中各個成員之間的聯系程度有所不同,即產業創新網絡中邊的權重不同,以0~1之間的數值刻畫邊權重,數值越大表明連接強度越強,且假定該網絡連接強度在整個仿真期間是不變的。

(二)技術學習策略模型

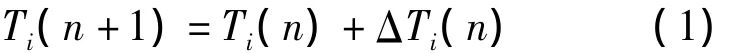

產業創新系統中有N個成員,包括企業、科研機構等,以每一個成員為節點,成員之間的連接關系為邊,G(I,E,W)表示該組織的網絡結構,I為產業創新系統內成員節點的集合,I={1,2,…,N}。E為邊集,反映各成員之間的連接情況,E={E(i),i∈I}。W為節點連接的邊權重集,反映各成員之間的連接強度,W={wij,0≤Wij≤1,i,j∈I}。wij為 0 表示節點i和j之間無關系,數值越大表示成員之間的關系越緊密。第n次學習時,組織的技術向量為T(n),T(n)=(T1(n),T2(n),…;TN(n)),Ti(n)為節點i第n次學習時的技術水平,0≤Ti(n)≤1,n為整數。假設每個成員的技術學習能力與該成員的技術能力成正比,與該成員和學習對象之間的技術水平差距成反比,即1ci=αTi,α為大于零的常數。網絡成員處于產業創新網絡環境下,受到臨近成員的影響而學習,成員i的鄰居節點為Γi={j,j∈I},在第n次學習中,技術水平高于節點i的成員集合為Hi,Hi={j|Kj(n)>Ki(n),j∈Γi},節點 i會在集合中選擇鄰居節點作為學習對象。節點i在一次學習中的技術水平增長公式為:

其中,ΔTi(n)為第n次學習節點i的技術水平增量,其確定根據不同的學習策略來計算。

從認識論的角度看,技術學習策略主要包括傾向于高技術水平的實用主義、傾向于相互一致者的融合主義和保守主義3種傾向。本文根據技術學習的特點和產業創新網絡的結構特性,提出3種策略。

策略1:權衡主義傾向學習策略。這是一種綜合考慮連接強度與臨近成員技術水平的策略。第n次學習時,節點i在選擇周圍臨近成員時,在Hi中選擇使max{wij·[Tj(n)-Ti(n)]}最優時的節點s,即節點i向節點s學習,技術水平增長公式為:

其中,Wis為節點i與節點s的邊權重。

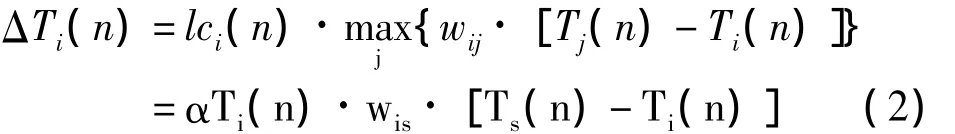

策略2:保守主義傾向學習策略。這是一種不考慮學習對象技術水平高低,僅側重與臨近節點的連接強度高的學習策略。節點i在選擇周圍臨近學習節點時,在Hi中選擇使max{wij}取得最優的節點s,技術水平增長公式為:

策略3:實用主義傾向學習策略。這是一種傾向于學習高技術水平的策略。節點i在選擇周圍臨近學習節點時,在Hi中選擇使max{Tj(n)-Ti(n)}取得最優的節點s,技術水平增長公式為:

四、仿真結果與分析

(一)隨機網絡和無尺度網絡的仿真

在隨機模型中,網絡的節點數是固定的,節點的度分布符合二項式分布,在滿足Np(N是節點個數,p是連接概率)趨向定值的情形下,近似服從泊松分布。在該分布下,高度節點存在的可能性以指數速度衰減。因此,可以基本忽略高度節點的存在,而將網絡近似看作一種均勻的狀態。本文采用的隨機網絡模型算法如下:首先給定網絡的節點數N,然后對于每一個節點,在已有的節點中隨機選擇m(m≥1)個不同的其它節點與該節點相連。這樣就會產生mN條邊把一個節點和遠處的節點聯系起來。網絡的節點度服從二項式分布,網絡的平均度為2m(因為每個連接對應著兩個點,且總的連接數為mN)。

無尺度網絡屬于高度非均一性的網絡。如果我們把所有節點所擁有的連線數做統計分析,則分布曲線是一條直線或者冪函數曲線。這也就是復雜系統中常常見到的冪律。之所以被稱為無尺度網絡,是因為這樣的網絡局部與整體是自相似的,因此放大這個網絡的任意部分會發現它和整體面貌很相似無法分辨當前的放大尺度,所以該種網絡被稱為無尺度網絡。本文采用Barabasi和Albert(1999)提出的BA模型算法來生成無尺度網絡[19],其算法如下:(1)增長性:從m0個節點開始,每一單位時間步長增加一個新節點與原有網絡中的m(1≤m≤m0)不同節點相連;(2)優先連接性:新節點與網絡中的節點i相連的概率與節點i的度數di成正比,即π(di)=di/∑jdi。經過長時間演化后,網絡進入標度不變狀態,節點度分布為:P(d)=2m2md-3,d≥m,網絡的平均度為2m(證明見相關文獻)。

隨機網絡模擬的參數設置如下:N=100,m=2,即網絡的節點數為100,平均度為4。圖1是仿真隨機網絡圖形結果。仿真圖形由MatLab6.5繪出。其中實心圓點代表網絡節點,圓點間的連線代表節點間的連接。從圖1中可以看到,雖然節點的連接數有所變化,但變化幅度并不是很大。

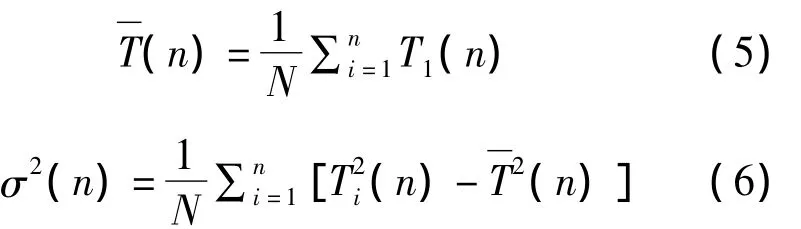

圖2 隨機網絡的節點度分布

圖3 無尺度網絡模擬圖

圖1所示網絡的節點度分布見圖2。從圖2可以看出,網絡節點度的分布大致呈現出一個非對稱的鐘形形態,度分布區間非常狹窄,在2~8之間。在平均度4附近,也就是在2~6區間內,集中了94%的節點。由此可見圖1所示的網絡滿足隨機網絡的基本性質,即網絡節點度的分布在一個平均值(在本例中為4)處達到高峰,并按指數形式進行衰減。

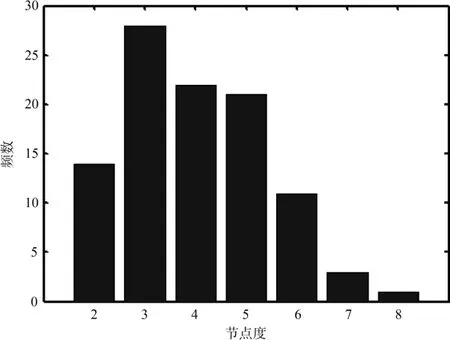

圖3 是 m0=5,m=2,N=100,的仿真無尺度網絡圖形結果。仿真數據由前述算法獲得。從圖3中可以看到,有的節點連接數很小,同時有的節點連接數很大,滿足無尺度網絡的基本性質。

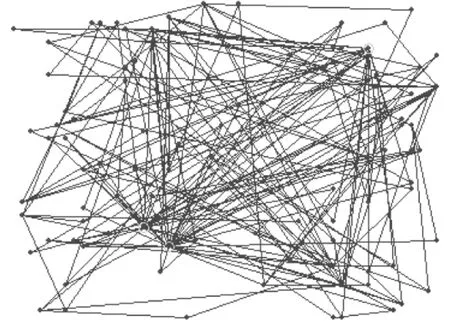

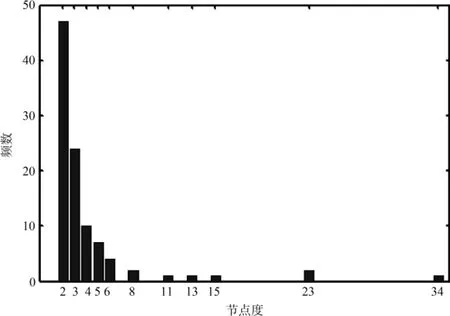

圖3所示網絡的節點度分布見圖4。從圖4可以看出,網絡節點度的分布大致呈現出冪函數曲線形態,與隨機網絡不同,其度分布區間非常大,在2~34之間。節點度最大的三個節點的度分別為23和34(圖中青色圓圈所示的三個節點,可稱之為超級節點),遠遠超過平均度4,同時,有68%的節點的度都在4以下。

圖4 無尺度網絡的節點度分布

圖1和圖3所示的這兩個網絡的節點數和連接數都相同,不同的是網絡的結構。隨機網絡中所有節點的地位都是相同的,而在無尺度網絡中則存在超級節點。當網絡的節點不再只是被動的“元素”的時候,當節點能夠“擇優選擇”的時候,傳統的隨機網絡就變成了無尺度網絡。

(二)網絡結構對企業技術學習績效的影響

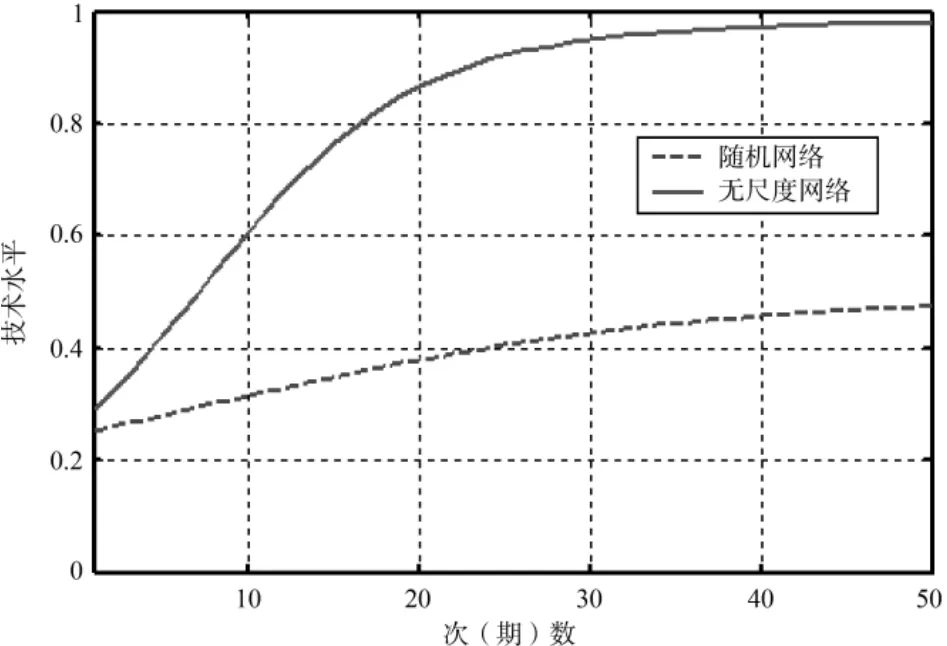

在仿真中,網絡中各邊的權重均為0~1之間的隨機數,接近0表示兩個行為主體之間的聯系很少,接近1表示兩個行為主體之間的聯系很密切,在創新方面的合作很緊密。網絡中各普通節點的技術水平均為0~0.5之間的隨機數,數字越大代表技術水平越高;超級節點的技術水平則為0.99。在每一次(期)技術學習中,每個節點均按某種技術學習策略進行學習一次①本文是以權衡主義傾向技術學習策略為例。。為了保證模擬結果的可靠性,本文進行了多次實驗,發現當仿真次數超過30次時,模擬結果就依據十分穩定了。為了保險起見,本文運行100次仿真,產業技術水平均值隨技術學習次(期)數的變化情況如圖5所示。

圖5 網絡結構對企業技術學習績效的影響(技術水平)

從圖5中可以看出,超級節點的出現極大地改變了產業技術創新網絡中企業技術學習的績效。在超級節點出現(隨機網絡演變為無尺度網絡)前,由于網絡中各成員的技術水平都偏低,而且差別也不大,使得網絡內部技術學習績效一直處于緩慢增長的狀態。當隨機網絡演變為無尺度網絡以后,整個產業平均技術水平呈快速上升趨勢,只是到了30期后,由于整個產業平均技術水平都已經相當高了,整個產業平均技術水平才逐漸趨于高水平穩定狀態。因此,雖然兩種創新網絡期初整個產業平均技術水平起點相差無幾,但隨著技術學習期數的不斷增加,無尺度網絡中企業技術學習的績效要明顯高于隨機網絡,這是因為超級節點的出現,一方面因其技術水平高,為網絡中其他節點的技術學習提供了便利,另一方面,這些超級節點的存在縮短了網絡中節點之間的距離②網絡中兩個節點間的距離被定義為連接兩點的最短路所包含的邊的數目,把所有節點對的距離求平均,就得到了網絡的平均距離。,提高了網絡中技術學習的效率。產業技術水平方差隨技術學習次數的變化情況如圖6所示。

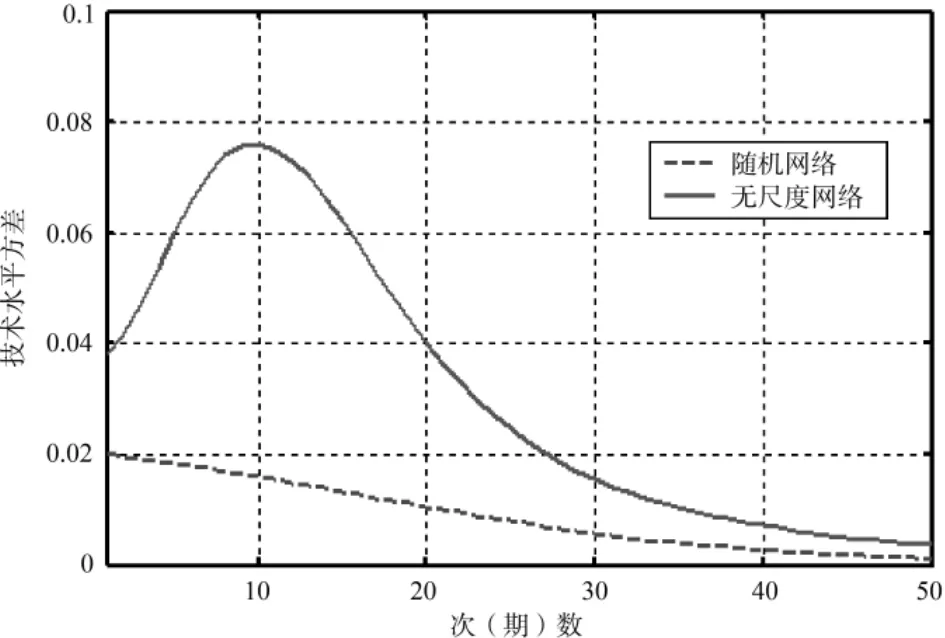

從圖6中可以看出,超級節點的出現加大了產業技術創新網絡中各節點的技術水平的差距。在超級節點出現前,由于網絡中各成員的技術水平都偏低,而且差別也不大,隨著技術學習的次數增加,這種差距一直都在緩慢的降低。超級節點出現以后,相比網絡中原有企業,這些超級節點的技術水平很高,與原有企業的技術水平差距大,在期初,這種情況也只是發生在少數企業身上,隨著一小部分先行企業技術水平的提高,整個網絡中企業技術水平的差距越來越大,到了某個臨界點的時候,整個網絡中企業技術水平的差距又開始降低,直到期末趨近于零。

圖6 網絡結構對企業技術學習績效的影響(技術方差)

(三)產業創新網絡中不同技術學習策略的績效對比

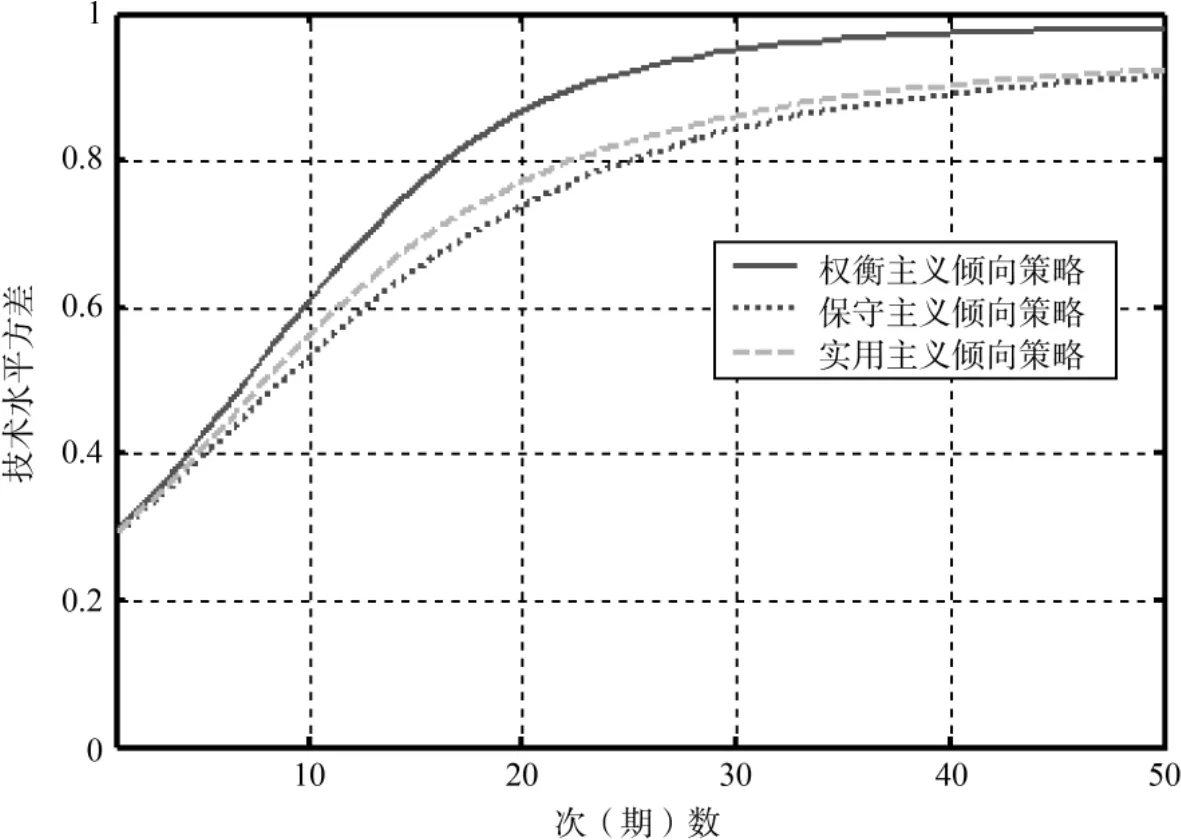

為了考察產業創新網絡中不同技術學習策略的績效,本文利用無尺度網絡來模擬產業創新網絡,分別用權衡主義傾向技術學習策略、保守主義傾向技術學習策略和實用主義傾向技術學習策略3種技術學習策略來進行學習,仿真各種策略下的技術學習績效。其它參數的設定同上。不同技術學習策略下產業技術水平均值隨技術學習次數的變化情況如圖7所示。

從圖7可以看出,3種技術學習策略下的整個產業創新網絡的產業技術水平在最初階段增長速度較快,而后變為小幅平穩增長,并趨于穩定狀態,說明在網絡中技術學習初期,由于少數高技術水平的超級節點的存在,無論是哪種技術學習策略,都能使得產業技術水平快速提高,尤其是權衡主義傾向技術學習策略,其學習效率明顯高于實用主義傾向技術學習策略和保守主義傾向技術學習策略。后兩種技術學習策略中,實用主義傾向技術學習策略要略勝保守主義傾向技術學習策略一籌,但優勢不明顯。這說明,在選擇技術學習對象時,綜合考慮連接強度與臨近成員技術水平的策略遠比僅考慮單一方面因素的策略要強得多。不同技術學習策略下產業技術水平方差隨技術學習次數的變化情況如圖8所示。

圖7 不同技術學習策略的績效對比(技術水平)

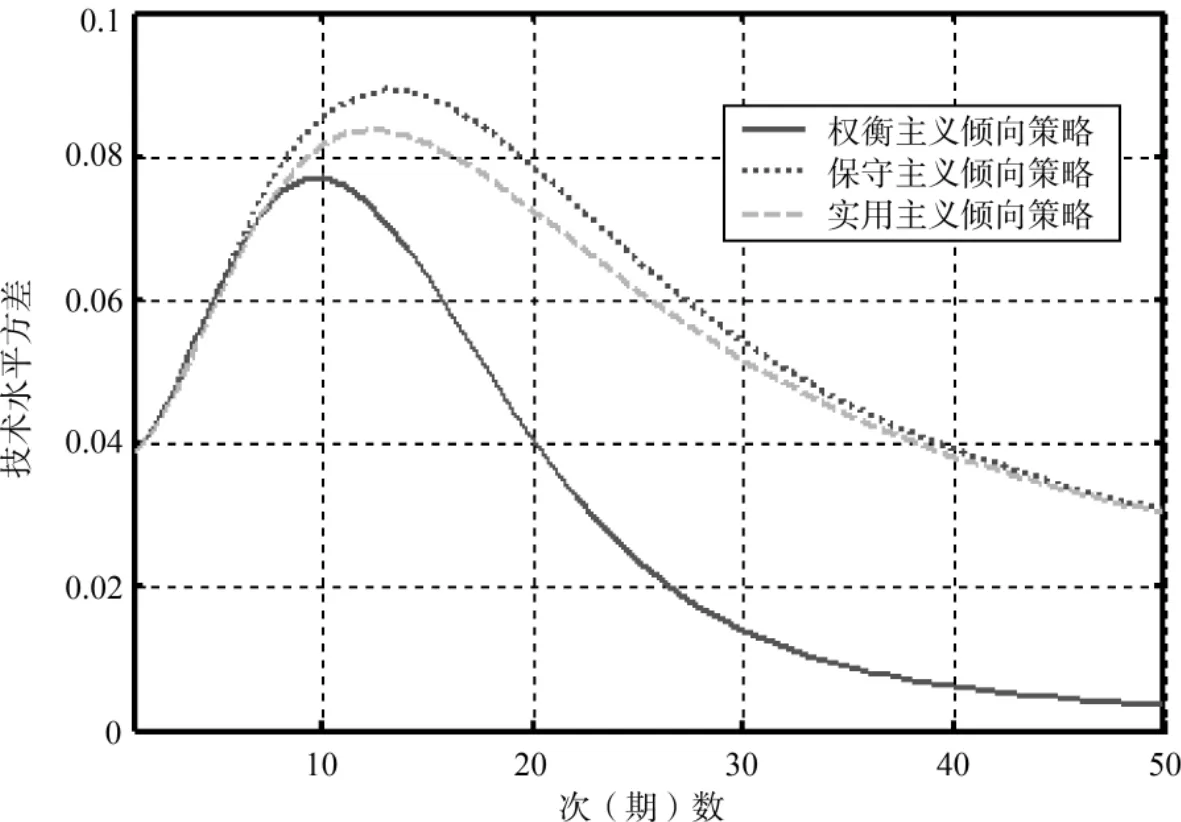

圖8 不同技術學習策略的績效對比(技術水平方差)

從圖8可以看出,3種技術學習策略下的整個產業創新網絡的產業技術水平方差在最初階段增長較快,在達到某一臨界點后,均又經歷了一個快速下降的過程,最后則變為小幅平穩下降,并趨于穩定狀態。在3種技術學習策略中,權衡主義傾向技術學習策略下整個創新網絡的產業技術差距最小,其學習公平程度明顯高于實用主義傾向技術學習策略和保守主義傾向技術學習策略。從技術學習的公平程度來看,后兩種技術學習策略中,保守主義傾向技術學習策略要略比實用主義傾向技術學習策略更具優勢,但優勢不明顯。這說明,在選擇技術學習對象時,綜合考慮連接強度與臨近成員技術水平的權衡主義傾向技術學習策略不僅能獲得較高的技術學習效率,而且能有效的降低整個產業創新網絡的產業技術差距,是一種明顯優于只考慮其中一種因素的技術學習策略的策略。知識可以分為顯性知識(explicit knowledge)與隱性知識(tacit knowledge)。在技術學習過程中,易于表達、可用符號表達的顯性知識可以通過技術文獻的形式進行傳遞,但是技術更多的則是隱性知識,這些隱性知識存在于個人頭腦中,無法言傳,必須藉由交流互動,通過經驗分享及傳承的方式或經由人際關系來進行移轉[20-21]。因此,技術學習的效果不僅與創新網絡中各成員的技術水平有關,而且與網絡連接強度(成員之間關系的緊密程度)高度相關。

臺灣半導體產業(主要是集成電路)的發展歷程從一個側面驗證了本文的仿真結果。臺灣半導體產業的崛起是后發地區高科技產業實現跨越式技術成長的典范。臺灣半導體產業的成功在很大程度上要歸功于其產業創新網絡和有效的學習策略。在臺灣半導體產業的發展過程中,策略聯盟、合作網絡的現象非常普遍,其合作形式有投資、聯合研發、合資、加入產業標準聯盟等。在這個產業創新網絡中,工研院電子工業研究中心及其衍生公司臺聯電和臺積電扮演了超級節點的作用,它們從國外(主要是美國的RCA公司和荷蘭的飛利浦公司)引進技術,并在消化吸收之后在產業內擴散。如1992年臺聯電與通訊業的敦南科技、旭麗電子共同開發新產品;1993年,臺聯電投資了包括訊康科技與欣興電子、臺微電子共同開發新產品;1997年臺積電與日月光就市場營銷、研究發展、生產及客戶的售后服務等各方面建立廣泛的策略聯盟。臺灣半導體產業通過這個過程實現了將外部創新資源植入本區域內的產業創新系統。由于難以代碼化(codified)的隱性知識在市場上交易不易,經由工研院及后續衍生公司的同事關系、以及產業群聚的密集互動之下不同企業工程師因公或私人情誼面對面交流是臺灣半導體產業技術學習的主要途徑[22]。這說明,由于技術的緘默性,產業創新網絡中企業在選擇技術學習對象時,必須綜合考慮其技術水平以及網絡連接強度,這樣才能提高技術學習的效果。

五、結論與政策建議

本文運用復雜網絡進行仿真,分析產業創新網絡的網絡結構以及企業不同的技術學習策略對技術學習的績效的影響。研究結果表明:(1)產業創新網絡從隨機網絡演化為無尺度網絡極大的提高了網絡內企業技術學習的績效;(2)綜合考慮連接強度與臨近成員技術水平的權衡主義傾向技術學習策略不僅能獲得較高的技術學習效率,而且能有效的降低整個產業創新網絡的產業技術差距,是一種明顯優于只考慮其中一種因素的技術學習策略的策略。本文的研究結果對我國優化產業創新網絡,提升產業技術能力具有很大的啟示。

主流的產業創新系統研究一個潛在的假設是:在一定行政區域內產業創新系統中創新資源與產業資源同時存在,并且相互促進,共同演進,即產業發展所依托的產業創新系統往往是一個自然演化的結果。但在中國,這種單純依靠自然演化,或完全依靠市場行為來優化產業創新系統的前提假設并不一定存在。一方面,當前我國仍處于經濟轉軌時期,生產要素,尤其是創新要素的跨區域流動并不是一種常態;另一方面,也正是出于轉軌時期,企業創新意識并不強烈,企業的盈利模式更多的還是建立在要素驅動的基礎上。同時,與發達國家政府配置資源能力有限不同,在轉軌時期,我國政府擁有較強的配置資源能力將在相當長時期內存在。因此,在區域創新資源約束背景中,政府應有目的將外部創新資源植入本區域內的產業創新系統,使之成為產業創新系統中的“超級節點”,能夠極大的促進產業的技術能力的提升。

其次,我國的許多“產業集群”并不是嚴格意義上的“集群”,只是眾多企業的“集聚”,是廣義的產業集群。這是因為這些集群內的企業之間沒有緊密的相互聯系,沒有形成網絡,更沒有連接“關聯機構”作為節點進入網絡。這種產業的持續發展能力往往較弱,集群內“孤立”于網絡之外的企業很容易外遷或消亡。要想持續發展,必須加強網絡節點聯系,走創新性集群的道路。也就是說,我國的產業集群應該以創新網絡作為支撐和基礎框架,只有這樣的集群才具備持續發展能力。

[1]Prahalad C K.The Role of Core Competencies in the Corporation:Dramatic Growth Will Take Place When We Focus on the Organization- With Technology a Part- Rather Than on Technology Alone[J].Research Technology Management,36(6):40-47.

[2]Hult,GTM,Ferrell,OC.Global Organizational Learning Capacity in Purchasing:Construct and Measurement[J].Journal of Business Research,1997,40(2):97 -112.

[3]Carayannis E G,Jeff A.Is Technological Learning a Firm Core - competence,When,How and Why?A Longitudinal,Multi-industry Study of Firm Technological Learning and Market Performance[J].Technovation,2002,10:625 -643.

[4]Hobday M.East Asian Latecomer Firms:Learning the Technology of Electronics[J].World Development,1995,23:1171-1193.

[5]Lei D,Slocum,J W,Pitts R A.Building Cooperative Advantage:Managing Strategic Alliances to Promote Organizational Learning[J].Journal of World Business,1997,32(3):203-223.

[6]陳 勁,邱嘉銘,沈海華.技術學習對企業創新績效的影響因素分析[J].科學學研究,2007(6):1226-1232.

[7]Lee J,Bae Z T,Choi D K.Technology Development Processes:A Model for a Developing Country With a Global Perspective[J].R&D Management,1988,18(3):235-250.

[8]柳卸林.技術創新經濟學[M].北京:中國經濟出版杜,1993.

[9]Kim Linsu.Imitation to Innovation:The Dynamics of Korea's Technological Learning[M].Harvard Business School Press,1997.

[10]謝 偉.技術學習過程的新模式[J].科研管理,1999(4):1-7.

[11]Lin B W.Technology Transfer As Technological Learning:A Source of Competitive Advantage for Firms with Limited R&D Resources[J].R&D Management,2003,33:327 -342.

[12]劉洪偉,李紀珍,王 彥.技術學習成本及其影響因素分析[J].科研管理,2007(5):1-8.

[13]王 彥,李紀珍,吳貴生.中國光纖光纜產業技術能力提高:逆向技術學習[J].科研管理,2007(4):1-8.

[14]Kim C,Beldona S.Alliance and Technology Networks:An Empirical Study on Technology Learning[J].International Journal of Technology Management,2007,19:29 -44.

[15]Samarra A,Biggiero L.Heterogeneity and Specificity of Inter- firm Knowledge Flowsin Innovation Networks[J].Journal of Management Studies,2008,45(4):800 -828.

[16]Figueiredo P N.Learning Processes Features:How Do They Influence Inter-firm Differences in Technological Capability-Accumulation Paths and Operational Performance Improvement?[J].Technovation,2003,26(7):655 -693.

[17]Parra-Requena G,Molina-Morales,FX,Garcia-Villaverde PM.The Mediating Effect of Cognitive Social Capital on Knowledge Acquisition in Clus - tered Firms[J].Growth and Change,2010,41(1):59 -84.

[18]于同洋,肖人彬,龔曉光.組織網絡隱性知識擴散及學習策略分析[J].管理科學,2009(6):21-28.

[19]Barabási A L,Albert,R.Emergence of Scaling in Random Networks[J].Science,1999,286:509 - 512.

[20]PowellW W, K W Koput, L Smith - Doerr.Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation:Networks of Learning in Biotechnology[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(1):116 -145.

[21]Stenmark D.Leveraging Tacit Organizational Knowledge[J],Journal of Management Information Systems,2001,17(3):9-24.

[22]陳東升.高科技產業組織網絡與技術學習/創新[M].桃園:中央大學臺灣經濟發展研究中心出版社,2001.